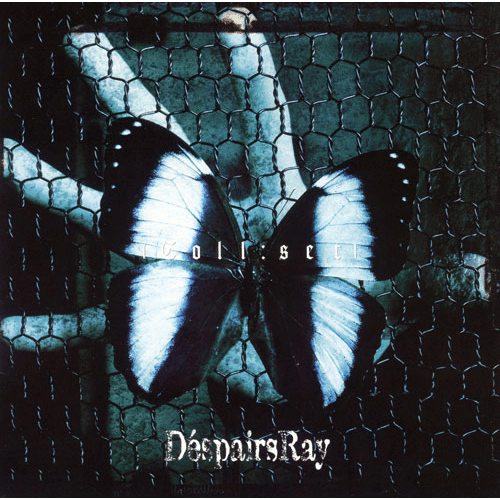

【名盤レビュー】Coll:set / D'espairsRay(2005)

Coll:set/D'espairsRay

2005年に満を持して発表された、D'espairsRayの1stフルアルバム。

特殊ケース仕様の通販限定盤と、2曲追加されて14曲入りの通常盤でのリリースとなっていた。

作品のどこかに、"マニア向け”の記載があることでもお馴染みの彼ら。

後にメジャー進出するほどには影響力を持ったこともあり、振り返って聴いてみても、そこまでマニアックな印象は受けないのかもしれないが、彼らがシーンで注目を集め始めた瞬間は、確かに異質な存在であった。

ラウドロックと言うには、神秘性や宗教観を纏いすぎていて、表情のないシンセサイザーの音色が、インダストリアルにも通じる無機質な雰囲気を醸成している。

一方で、ゴシックロックと呼ぶには、激しさや重さといったアグレッションに力点を置いているので、同一視してしまってよいものかと戸惑ってしまう。

いずれにしても、漆黒を纏うデカダンな世界観と、卓越した演奏力を伴う攻撃性。

ヴィジュアル系リスナーの大好物を掛け合わせて新種を生み出してしまったのだから、後に"マニア向け”がスタンダードに変わっていくのも、必然だったのではなかろうか。

また、彼らはヴィジュアル系の海外進出の礎を作ったことでも知られており、洋楽由来のサウンドワークを、クールジャパンが誇るヴィジュアル系というフィルターにかけて昇華するセンスに長けていた。

英詞を増やして、ゴシック、インダストリアルといったジャンルのポテンシャルを最大限に引き上げると同時に、メタリックなギターや、和を象徴するシンセのフレーズやメロディラインをぶつけて、オリジナリティを創出。

海外の音楽フェスにも参加するなど、シーンそのものを拡大させた功績は大きかったと言えよう。

反対に、彼らの音楽に触れたことによって、聴く音楽の幅が広がったというヴィジュアル系リスナーも多かったと思われ、音楽ライフのターニングポイントにD'espairsRayがあるのは僕だけではないはずだ。

この「Coll:set」は、彼らの作品の中でも特にゴシック色が強く、シーンに与えた衝撃をそのままパッケージしている1枚。

続く「MIRROR」も、本作の正当進化と言え、最高傑作として推すリスナーは多いのだが、成長速度の観点で、本作をはじめて聴いたときの衝撃に勝るものはない、というのが個人的な見解である。

多少、垢抜けない部分はあるのかもしれないものの、閉鎖的でダークな世界観の中では演出にもなっていた。

デスヴォイスを多用するヴォーカリゼーションと、ギターソロを組み込まず、ヘヴィネスで押し切る楽曲構成。

今となっては当たり前すぎて特筆すべきでもない手法について、新鮮だったなどと書いてしまうと、時間の経過を思い知らされるのだが、当時は本当に斬新だったのだから仕方ない。

1. Infection

神秘的なミドルチューン。

英詞のみで構成されており、日本語ロックとしてのキャッチーさはないのだが、声も音の一部として世界観を構築している感があり、導入の雰囲気作りとしてはベストであろう。

14曲も収録されたアルバムにおいて、1曲目がSEではないのが意外でもあったが、この「Infection」が同様の役割を果たしており、没入感を高める効果を生んでいた。

2. Dears

高められたテンションを、一気に炸裂させる疾走ナンバー。

メロディアスに展開され、彼らなりのキャッチーさを見せつつも、不穏なデジタルサウンドと、ガシガシとせめぎ合う攻撃意識の高さで、ポップな印象はほとんど吹き飛んでしまうのだから面白い。

熱量は高いが、無表情的な歌唱が独特で、D'espairsRayの音楽性における重要なファクターとなっていた。

3. in vain

じわじわと込み上げていくように激しさを高めていくハードチューン。

サビでは宗教的なメロディを用いて、それ以外の攻撃的なパートとのギャップを生み出しているので、耳に残りやすいのでは。

不協和音が効果的に組み込まれ、不気味さを煽る間奏が妙に印象的である

4. Grudge

ラウドロック然としている一方で、インダストリアルな金属音でダークな世界観を徹底しているのがさすが。

歌詞における日本語と英語のバランスも絶妙だな。

勢いのあるところはリズム感を重視した英詞、フックとなるメロディだけ日本語詞とすることで、乗せる意識と聴かせる意識を感覚的にシンクロさせて、存在感を高めていたのが見事だった。

5. 月の記憶 -fallen-

ここにきて放り込まれた歌モノ。

アンニュイな空気感と、艶やかな歌声がマッチしていて、激しいだけが能ではないことを証明した形であろう。

Gt.Karyuが作詞・作曲を担当しているのだが、なるほど、改めて聴いてみると、彼が後にAngeloに加入し、コンポーザーの一人として活躍するのも納得といった親和性。

こんな引き出しを、当時から持っていたのだな。

6. Garnet

ザラザラしたサウンドが放つアナログ感と、ギラギラと主張するシンセのデジタル感。

起伏を持たせず淡々と進行していたと思いきや、荒々しく猛るコーラスワークとの掛け合いに展開するスイッチの切り替えこそ、Vo.HIZUMIの持ち味と言える。

二面性が効果的に機能しているが、これをシングルで切っていたのかと思うと、挑戦的にもほどがあるな、と笑ってしまう。

7. アベルとカイン

ウネウネとしたリフに、個性的なリズム感。

急に重なって偽物のポップ感を足してくるシンセのサウンドも含めて、ある種、"マニア向け"を痛感できる1曲か。

玄人好みのフレーズの選び方はGt.Karyuっぽくもあり、展開の巧さは、Dr.TSUKASAが得意とする部分。

どちらの作曲かな、とクレジットを見てみたら、共作であったので、この感覚は間違えてもいないはず。

8. 「浮遊した理想」

初期の代表曲といった位置づけのナンバーだが、イントロからドラムのみという意外性のある構成に驚かされた。

一度歌が入れば、そこからは王道的なヴィジュアル系ソングの定番。

シンプルに疾走していくスタイルがたまらない。

シャウトパートに移行してほしいところで、しっかり叫んでくれる以心伝心っぷりにも、安心感が。

9. "Forbidden"

終盤の盛り上がりに向けて、「浮遊した理想」で生み出した勢いを、しっかり繋ぐ、スピーディーな楽曲。

テンション的にはここをピークに、という意図が感じられ、このコンボでノックアウトされないヴィジュアル系リスナーはいないのでは。

こんなロックナンバーでも、背後に流れているシンセはゴスいので、実に彼ららしいのだ。

10. 灰と雨

神秘的な方向にベクトルを伸ばして、バラードナンバーとして昇華。

曲調的にラウドに攻められない分、オリジナリティは荘厳なシンセと、ほんのり和を感じさせるメロディで確保しているといったところで、ノリの良さを押し出していた「"Forbidden"」までの流れとのメリハリで、強く印象に残る。

10曲目、というキリの良さも相まって、これで完結、となっていても文句は出なかったであろう佳曲。

初回限定盤には収録されていないのが意外なほど。

11. Tainted World

こちらも、通常盤でのみの収録。

「灰と雨」で締まった感はあるのだが、SEへの繋ぎの意味合いもあってか、彼らにとっての平常運転をここで。

影が薄くなってしまったのはもったいない気がしないでもない。

12. [The World In a Cage]

これが入ることで、本編が終了ということを意識させるSE。

濃厚な世界からの出口と取るか、彼らの世界に飲み込まれた結果の入口ととるか。

13. Marry of the blood ~bloody minded mix~

ここからの2曲は、ボーナストラック的な位置づけかな。

Dummy's Corporation、TAGなどでの活動でも知られる横山和俊がリミックスで参加。

エレクトロな質感を強めたインダストリアルな質感に変貌しており、意図的に聴きにくさを演出しているといったところ。

14. BORN ~white stream mix~

同じく、横山和俊のリミックス。

大胆にアレンジしているのに、聴きやすくなった気もするから面白い。

オリジナルとの聴き比べも楽しみたい。

残念ながら、Vo.HIZUMIの喉の不調が原因で2011年に解散。

しかし、2022年になって、Gt.Karyu、Ba.ZERO、Dr.TSUKASAが、ゲストヴォーカルを迎えてのセッションバンド、Luv PARADEが11年ぶりの再始動を発表。

これが何かの布石になるのだろうか。

HIZUMIもNUL.としてシーンに復帰しているだけに、嫌でも吉報を想像してしまうのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?