安心をデザインする

Safeology研究所の山川です。

いままで、なぜ安心が大切か、安心にどうアクセスするかのお話しをしてきました。今回は、そのまとめで、Safeology研究所がどういうモデルで世界を見ようとしているかをお話しします。

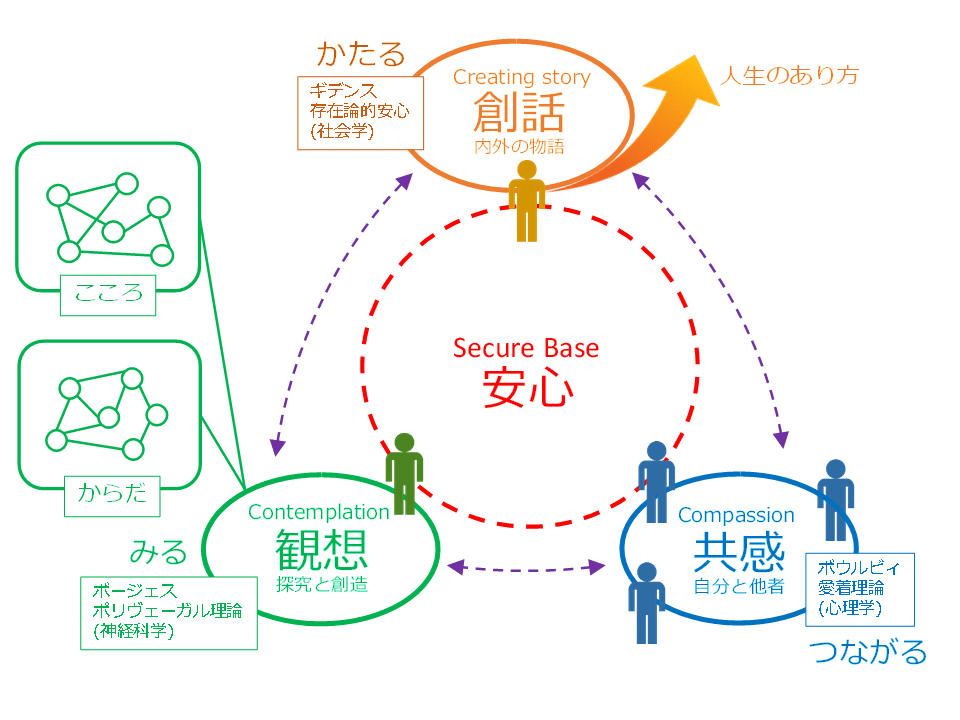

Safeology研究所が考えている、安心にまつわるSafeologyのモデルを図1に示します。

自分の中に「安心さ」があることにより、好奇心を発揮し学習が進み、創造性も育まれたり、安静時に副交感神経が働き健康に貢献したりする可能性があることは以前にもお話ししました。このモデルは安心を育むために、他者との「共感」的な関係だけでなく、自分の身体や心を観察する「観想」、自分や世界の物語を自分の大切なものから再構築する「創話」によってもアクセスできるのではないかという仮説です。観想(観察)と創話が「安心」に関係しているのでは、というお話しも以前のnoteで投稿していますので、詳細はそちらをご覧ください。

この3つの視点から、教育・学習の場だけでなく、仕事の場、健康に関係する場(病院など)を再設計(リ・デザイン)できないか、というのがSafeology研究所の目指していることです。そして、その方向性を表しているのが「安心をデザインする」というキャッチフレーズです。

もちろんこのモデルは仮説であり、活動をする中で順次修正を加えながら、より現実を反映するものに成長させていきたいと考えています。もし、こういった活動に興味お持ちになったり、一緒にやっていきたいという方がいらっしゃったら、Safeology研究所までメールでご連絡ください。

Safeology研究所Webサイト:https://safeology.org/wp/

Safeology研究所メールアドレス:safeology.lab@gmail.com

文/山川 修(Safeology研究所 代表)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?