『痛みと悼み』 三十七

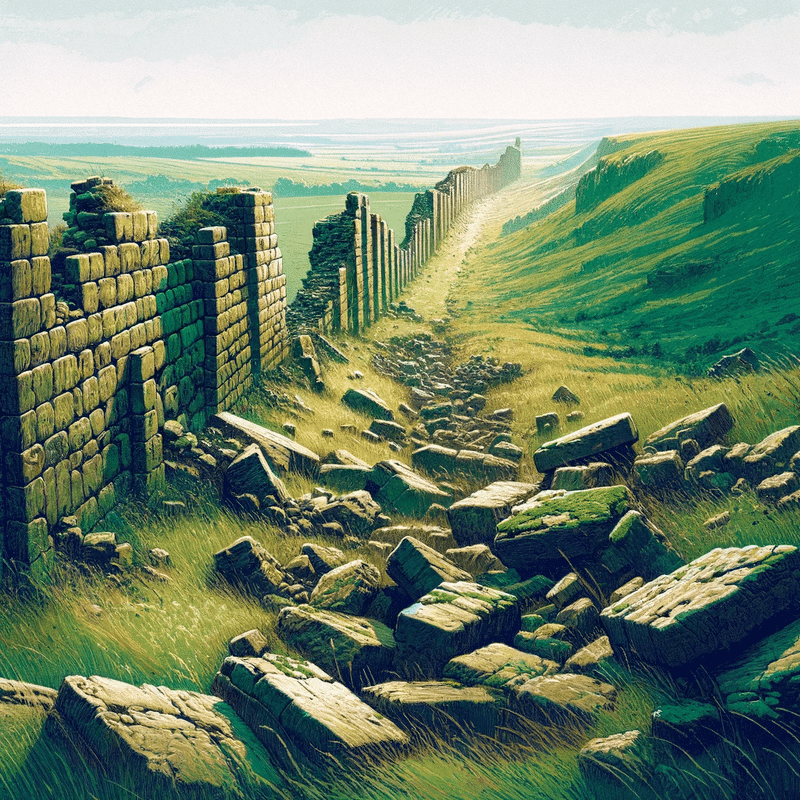

自分のことを人に話したことが無いめぐむは、壊れやすいガラス細工の王国の孤独な女王なのかもしれない。むぐむが大事に抱えてきた隠された秘密の小国の国境の壁は脆く、長年の攻防で崩れかけようとしている。めぐむが初めて心の中の小国を作り逃げ込んだ幼い日から、かろうじて土山が残るだけの防壁が最後の砦だった。お前が悪い、お前のせいだ、お前さえいなければ。父の声のようでもあり、母の声のようでもあった。度重なる無慈悲な攻撃。めぐむは目を瞑って暗い小国に逃げ込み、声がくぐもった音の塊になるまで壁の内側で心を閉ざす。目を開けると壁は残酷で無情な攻めに崩れそうになっている。壁のように崩れ掛けている母の姿を目にし、その半ば開いた空ろな目とアルコールの匂いのするいびきの音を聞きながら、めぐむは、自分の壁が少しずつ崩れる音も耳にする。めぐむには、その壁が、昔、何かの本で見た、ハドリアヌスの防壁のように思える。北方の蛮族からの侵略を防ぐため、イングランドの西から東に貫く低く長い壁。今は、地平線まで広がる寒く青い草原に孤独に置いてきぼりにされたように佇む崩れかけた小山のような壁の写真に、めぐむは見入った。自分の壁は、万里の長城のような高く聳え立つ防壁ではない。そんな姿が、自分の小国の低く脆い壁に重なる。

その防壁を、今、自分から壊そうとしているように思えて、めぐむは、教会のイスに座りながら、人知れず青ざめ、心臓の鼓動が止まりそうに思う。まるで切り立った崖から下を覗いているような気分だった。

聡二さんの聖書を引用する言葉も、端々しか耳に入らない。讃美歌を歌うために立ち上がったとき、座ったままのめぐむは慌てて立ち上がる。

ミサは、いつものように2時間で終わった。でも、めぐむには、1日中それが続いてたように、すぐには立ち上がれなかった。

「よくきてくれたね。」

おぼつかない姿で椅子から立ち上がるとき、ミサが終わって祭壇で他の信者と話をしていた聡二さんが、柔らかい足音をさせてめぐむの座る席の前に立った。

めぐむは、足元から視線を上げて、聡二さんの顔を眩しそうに見る。防壁の前で、めぐむはたちすくんでいる。

それを見透かしたように、聡二さんは言う。北風を優しく宥める太陽のようで、めぐむは謝られているように感じて、思わず強くかぶりをふる。

「この前は失礼をしました。」

色々考えていた言葉が蒸発するように消えて、一番率直な言葉が出る。

聡二さんは、屈託のない笑顔で、軽く天を見上げて言う。

「僕の悪いクセでね。人との距離感を見誤る。この不器用さも母譲りかな。」

国境の壁を踏み越えたことを言っているのか。この人には、国境の壁が見えるんだと、めぐむは鼻じらむ。

この人は壁と言わず、距離と言った。立ち塞がる壁ではなく努力すれば近寄れる距離の問題。

「距離感ですか。」

「人はそれぞれ、他の人と自分との距離感というのがあると思う。ここから中には入ってほしくないっていうね。」

自分の距離感。めぐむは、周りを見回す。教会の午後の静かな時間に、数人のおじさんの信者たちが、奥の小部屋で楽しそうにテーブルを囲んでいる。白い紙コップを両手で持って、皆、嬉しそうに話をしている。そこには、距離の問題がないように見える。

自分のことを考える。

自分は、お茶の入った紙コップを持って、笑って話せる人がいただろうか。自分の周りには、地平線のはるか遠くまで人はいないような気がする。人が近くにいることで動揺する。人を見ると、防壁の手前で鋭い剣を手に静かに身構える防人のような自分がいる。

聡二さんには、怯える防人の匂いは感じられない。

「聡二さんには、自分の距離感はないのですか。」

自分がはるか地平線までたった一人で佇んでいるのに、この人の周りには、何か暖かい空気があって、人や動物が近寄ってくるような、そんな気がする。

「どうなんだろう。天上の方との距離で測るから、わからないかも。」