サトウキビ Ni12

農林12号 (母本:NiF3 父本:自然交配 )

生い立ち

1986年石垣島で産まれ,1987年に鹿児島で播種された.1998年に系統名KY87-110と命名された.1999年に品種登録されNi12となった.主に種子島で栽培され比較的長く使われた.茎数型ではない.かといって茎重型でもない.しかし糖度が高いので可製糖量で増収する珍しい品種である.霜害に強いことが特徴で,なおかつ,株出多収性である.したがって霜害のない沖縄では普及しなかった.

時代背景

戦後,種子島は日本の南端に近い有人島であったためサトウキビの拠点が置かれ,育種を今日まで続けている.サトウキビは本来熱帯性の植物で,種子島はどちらかといえば北限に近い位置にある.このような地域で株出しを行う場合,収穫後のサトウキビにマルチを被せ霜害を防ぐ必要がある.それでも発芽力の低下は免れない.場合によってはそのまま枯死してしまうため捕植または植え替えをしなければならない.マルチ,捕植,植え替え,どれをとっても大きな労力である.そのような地域で多収と早期高糖を両立するような品種が農家から求められていたのである.

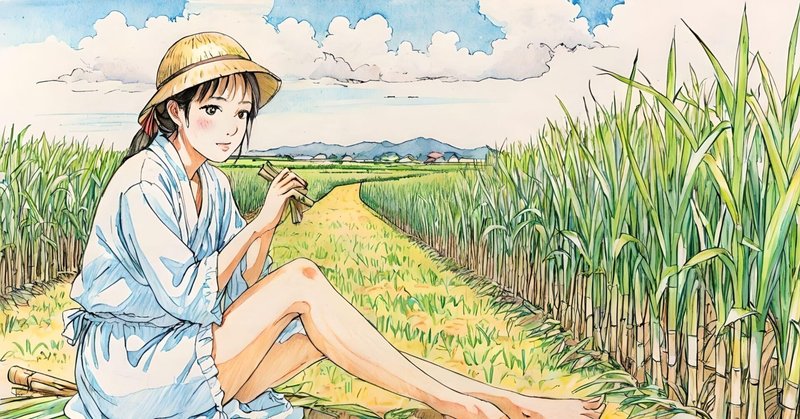

草型と特徴

未展開葉および展開葉ともに直立し先端は横へ倒れる.葉の先端は下を向いており分げつも直立する傾向にある.やや細いにも関わらず茎数は少ない.茎長も主茎以外は極端に長いわけでなくこじんまりとした印象である.

葉が直立しているので最上位展開葉よりも高い位置に葉が密集している.畝の上にも葉が伸びるので葉が直立する割りには受光態勢が悪い部類に入るので群落の中は暗い.しかし葉先が横向きに折れるので畝の上でもLAIは大きくなる.

以下,参考にならない勝手な考察

茎重型でもない茎数型でもないさとうきびが品種になったのは寒くても育つからである.寒くても育つだけなら他の品種でも悪くはない.しかし甘いか,というとそうではなかったといわれている.とりわけ12月収穫となると12月に株出しになる品種でなければならず,他の品種がストレスを受けて減収するのに対しこの品種は安定生産が出来た.つまり特定の条件ではほかの品種よりも多収だったのである.だから沖縄では普及しなかった.逆に南西諸島以北へのサトウキビ栽培を推進することで栽培面積を増やそうという考えもあったようだ.しかし現在の産地形成を見る限りこれはうまくいかなかったようだ.

群落の高い位置で光を捕まえる形質は稲の戦略というよりは双子葉植物の戦略に似ている.確かにイネ科の「多収」の理論からは外れている.すべての葉が先端から垂れ下がるので下位葉の上に影を作り,暗い環境になる.分げつが直立して葉も立葉なので垂れ下がる葉身の高い位置にある面だけが明るいということになる.そうすると,手刈りの畝幅では光が当たりにくかったのではないだろうか?だが,霜が降りるような環境では光の強さよりも気温が光合成の律速要因となるため高い位置で日を浴びる構造は理にかなっているのかもしれない.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?