サトウキビ Ni15

農林15号 (母本:F161 父本:RK86-68)

生い立ち

1989年沖縄産まれ.そのまま沖縄で播種され1992年にRK90-0039と名付けられた.品種登録期間は2002年から.茎数型の株出し多収性品種で主に沖縄県全域で栽培され一時は,NiF8よりも栽培面積が多かった.た.寒さに弱く萌芽性は低いとされるため鹿児島ではあまり普及しなかった.他の品種よりも糖収量が高いという特徴があり長く使われた.一番の特徴は,糸巻き型の茎と他の品種に比べ極端に芽子が小さい事である.なお,21世紀に入って最初に登録された品種となる.

時代背景

昭和が終わり,平成が始まった頃.日本の品種はほぼNiF8となっていた.生産量は安定して一時期はさとうきび農家も増えたが平成初期ごろから農家数が減り始め,単収も下がってきた.これには平成6年から始まった品質取引で重量重視ではなくなったことも要因としているだろうが,NiF8以上に品質も重量もあったほうが農家収入は高いことは確かである.単に糖度が高いということと糖収量が高いということは似ているが意味が違う.糖度の高いさとうきびからより多くの砂糖を取り出す技術があって初めて糖収量は高いといえる.農家だけではなく工場の事も考えて育種されていた時代である.

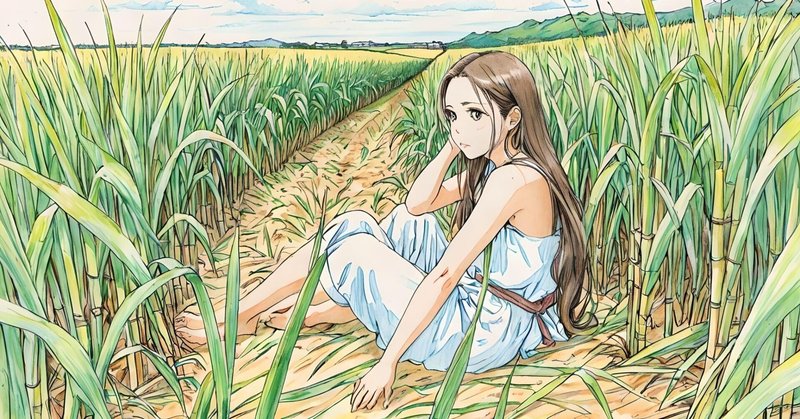

草型と特徴

未展開葉はやや直立するが先端部分は横向きまたは下向きである.展開葉は直立せず葉身の基部から弧を描きながら横向きに展開する.下位葉になると先端は下へ垂れ下がる.茎数型で中細の茎を持つ.株出しになるとさらに分げつが増える株出し多収性をもつ.葉が多い位置は先端部分と最上位展開葉の下と上下に分かれているように見える.

以下,参考にならない勝手な考察

葉で,光合成によって光と水と二酸化炭素から作られた炭水化物は葉から茎を通って根へ移動する.これを転流という.再転流の途中に茎があり,炭水化物は還元糖かショ糖の形でNi15 は茎の中で炭水化物がショ糖になる量が多かったとされている.これが糖収量が高くなる要因であると想像している.これが普及することで沖縄全体の糖収量は上がった,と言われている.しかし生長が緩慢で干ばつと台風に弱いということから,育てやすさを求めて次第に減っていった.

葉の多い場所が上下に分かれるというのは,品種化されたサトウキビの中でも広く長く使われる品種の特徴になっているように思える.核心は得られないがこの形質が「株出し向き」なんじゃないかな?Ni15は低温萌芽性が悪いので株出し収量は不安定なのだが,茎数がそろえば単収10トンを超えることもあったという.株出しに必要な要素を萌芽性を抜きに考えると,茎数がそろう事.初期生育が早い事.であろう.株出しは思いのほか生育期間が短い.3月に収穫したものを,翌年の1月に収穫するケースも珍しくないのである.だから良き生育は早い方が株出し向きである.

初期成長の早さはNARで決まる.例外として萌芽数が極端に多いとLAIで決まる.株出し多収性品種に茎数型が多いのはこのためである.しかしNARが大きい品種であっても葉を展開する速度が速いのでLAIの形成という意味では同じである.株出しは生育期間が短いので新植よりはLAIを形成する時間が早い方がいい.

LAIが形成される過程では圃場が明るい方がNARが高い.そこで前述の「株出し向きの」形質である.この形は下葉が作られるまではNARが高くなるように受光態勢を良くして,分げつがはじまると葉を倒しLAIを稼ぐ形質に代わるという事である.実際はどうだろうか?想像が膨らんで止まらないので,ここでは一旦筆を止めようと思う.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?