ほんのすきまから。三島由紀夫を読んでみてほしい

夏になると三島の文体が恋しくなる。

といっても年がら年中読んでいるから、ちょうど8月になると、まさに今だな、と思うだけなのだれど。

お久しぶりに本の投稿。ぜったいに書こうと決めていた最愛の作家について。

生まれて初めて読んだ本の作者が三島由紀夫だ。

それは戯曲集であって小説とはニュアンスが異なるものの、視覚から楽しむ絵本や漫画本を読むよりも三島文学との出会いが兎角強烈だった。

『ほんのすきまから』として、好きな小説のことを書く3回目は 壮絶に愛する三島由紀夫にしたい。

仮面の告白

大正時代の終わり、1925年は昭和の始まりである年に三島は生まれ、20歳の1945年に敗戦と遭い、1970年に自ら命を絶った。

「予め仕組まれた図表か幾何学模様のようだ」と、論理家でもあった彼を評する作家は多い。

なぜその生まれから紹介するのか。

この作品は「自伝的小説である」ようなことを

三島自身が語っていたからだ。(『私の遍歴時代』)

冒頭、「永いあいだ、私は自分が生れたときの光景を見たことがあると言い張っていた。」の独白から

彼の他を寄せ付けない執着心と潔癖なまでの性格を察するが、その後の「最初の記憶」から──女性を愛せない告白が始まっていく。

戦争と共に青春を生きている少年「私」が狂おしくも愛し、欲してしまう性の対象。女性と関係を持とうとするたびに自らの性癖に悩み、生と死の匂いを嗅ぎながらひ弱な自分に苦しむ。

音楽や詩に喩えられるその苦悩は三島自身が感じていたコンプレックスでもあった。

自らの内省を文壇で曝け出し「ことばが現実の素面を離れて、仮面を成就させる」ことで、若き三島は戦後文学のみならず日本文学界に名を残した。

三島由紀夫という一人の男が、この一冊に息づいている。

芸術性に富んでいながらも不毛な告白。

この文学を読むと、三島という男を少しだけ近くに感じられる。

金閣寺

吃音の悩み、身も心も奪われた金閣の美しさ──

昭和25年の金閣寺焼失事件を題材として、放火犯である若い学僧の破滅に至る過程を抉る問題作。

冒頭で述べた、「8月になると三島が読みたくなる」の原点がこの本だ。『仮面の告白』に続いた三島の青春自伝的小説であり、ニュースストーリーの体を成している。

“金閣寺”という日本の美の象徴が、寺の僧によって放火された、アイデンティティをおびやかす事件を三島由紀夫は芸術として昇華させたのだ。

その心を自ら侵した少年は金閣寺をたしかに愛していた。愛していたにもかかわらず、色濃く影を落とすその美しさに火を放った。

何度も「金閣を燃やさなければならない」と自己の使命を反芻しながら、最後まで実行に迷い、友の死や女との関係に右往左往して決断を下せず、自分の運命すら老師の手にあると思い苦しんでいる。

まるでハムレットのようだと思った。

──生きるべきか、死ぬべきか。それが問題だ。

戦争のさなかで、まさに内憂外患に苛まれる少年の吃音は感情にも呼応し、「私の感情はいつも間に合わない」。そして「私自身が、嫌悪すべき者だ」という世界への疎外感。

かのシェイクスピアが現代に教えた人間の悩みが、三島文学にも在ると感じるのは行き過ぎた解釈かもしれないが、普遍性という点において、この本が『夏休み推薦図書』に並んでいたことが、この夏の喜びだった。

レター教室

「えっ、三島由紀夫こんな本書くんだ?!」が初読の感想だったと思う。初めて手にしたのは中学生で『憂国』まですべて読み終わってからのことだ。

5人の登場人物の人物紹介から始まり、それぞれの関係性を広げながら見えているようで見えていない心の内側を、手紙だけで綴ってゆく。

三島由紀夫というと戦争や思想家のイメージが強くあり、文学も近寄り難く思われるけれども、人間を見るときの癖、手紙のこだわりから読み取れる育ちの良さ、言葉への敬意、彼個人のおちゃめさを知る本は他にないだろう。

ここにもおそろしい才能が溢れている。

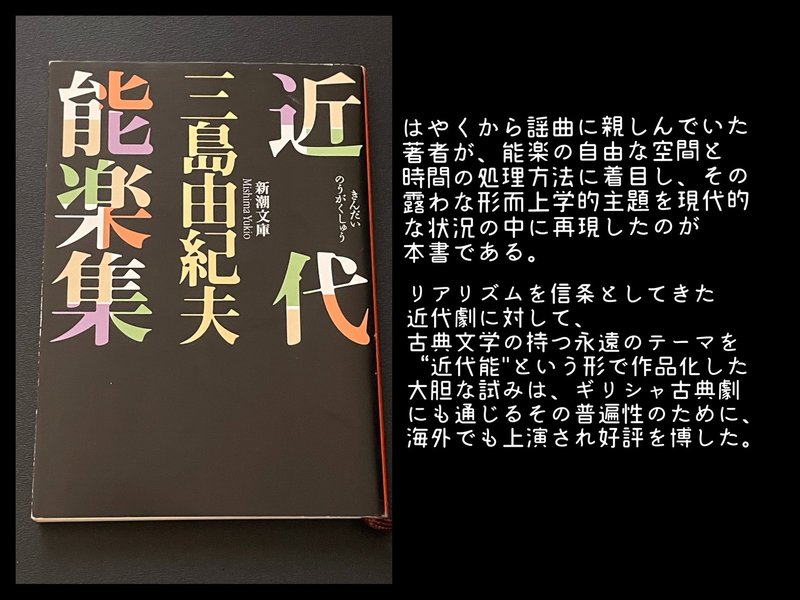

近代能楽集・弱法師

見かねた調停委員の級子(しなこ)は、俊徳と二人きりで話すことに。

能楽集とある通り、戯曲として書かれたこの本は、すべてセリフとト書きで構成されている。

わたしが人生で初めて読んだ本が

この『近代能楽集』であり『弱法師』だった。

「ぼくってね、

…………どうしてだか、誰からも愛されるんだよ」

戦争の火に目を焼かれた美しい青年には、自分を欲しがる大人たちの声と、静かな調停委員の手と声だけが頼りだ。

地獄を見たまま目をつぶされ網膜に焼きついたその光景だけを恍惚と見続ける彼は「愛されている」という自尊に生かされているように思う。

しかし、舞台の上の彼はさいご「一人ぽつねん」と残されてしまう。

なぜ初めて読んだ本だったのか。

愛する俳優、藤原竜也さんが18歳と23歳のときに、蜷川幸雄さんの演出で演じられたからだ。爆発的な叫びと、蠱惑的な微笑み、声、肢体は、当時の藤原竜也さんだからこそ生きられた俊徳だった。

俊徳を演じるため三島由紀夫の自決の場まで花束を持って行った彼の一番好きな本もまた『弱法師』だと仰るのだから、たまらない。

わたしと三島由紀夫

大学へ進むときに、シェイクスピアか三島か、選べなかった。選べないなりに英文学も日本文学も専攻できる大学へ入り、そして強烈な三島由紀夫オタクの教授と出会い、純文学、いや三島ロマンスへ傾倒していった。

藤原竜也さんのオタクであるわたしが三島を学ぶのは時間の問題であっただろうが、大学で4年間その粋を極めた三島論を学び、これだけ数多くの研究者が束になっても敵わない作家に憧れを抱いた。

「高級な本」だと、愛しい彼の方は仰った。

「言葉しか信じていない作家に演劇で挑みたい」とその生みの親、演出家先生は仰った。

わたしたちの感情が言葉を紡ぐより先に三島由紀夫は細胞レベルまでを書き尽くしていたのだ。

「海外に持っていくならこの一冊」に三島由紀夫が選ばれるのも誇らしい。

時代を生き抜いた文学が大好きだ。

読んだことないけど気になる…という方はぜひため息が出る陶酔の読後感を味わってみていただきたい。

仮面の告白

金閣寺

レター教室

近代能楽集