長野県教育委員会主催研修「多様なニーズのある子どもへの支援」

多様なニーズのある子どもたちが平等に学べる学校・学級にしていくには、どんな視点、どんな工夫が必要なのでしょう。インクルーシブ教育の理念について、また具体的な施策について、一般社団法人UNIVA理事の野口晃菜さんを迎えた研修の模様をレポートします。

開催日:令和4年11月11日

場所:オンライン

参加者:59名

野口晃菜さんご紹介

博士(障害科学)

一般社団法人UNIVA理事、国士舘大学非常勤講師

LITALICO教育ソフトアドバイザー

小学校6年生のときにアメリカ・イリノイ州に渡り、障害児教育に関心を持つ。高校卒業後に帰国し、筑波大学にてインクルーシブ教育について研究。小学校講師を経て、LITALICOの研究所所長としてインクルージョンのための自治体・学校・少年院・刑務所との連携などに取り組む。その後、一般社団法人UNIVAの立ち上げに参画し、理事に就任。NHKの番組監修や記事、書籍の執筆、講演など、幅広い媒体で情報発信も行う。

1.インクルーシブ教育システムとは

インクルーシブ教育システムとは?—既存の枠組みを問い直すこと—

「インクルーシブ」は、日本語にすると包摂。対義語は、「エクスクルーシブ」、排除です。学校教育に目を向けると、本来であれば誰もが平等に教育を受ける権利があるはずですが、現状では一部の子どもだけ学びにアクセスできない状況があります。その理由は様々です。例えば校舎がバリアフリーではないため、物理的に教室に入るのが難しいケースもあるでしょう。学校側から「この子には対応できません」と言われてしまうこともあるようです。また、通学はできていても、他の子が参加できている学習に参加できていなければ、それはエクスクルーシブな状態だと言えます。

では、どうしたらインクルーシブな教育が実現できるのでしょう。

最も大事なのは、子どもを既存の枠組みに合わせるために指導するのではなく、枠組みを広げ、環境を整えることで、誰もが参加できるようにしていこう、という視点です。

学校も職場も、現在の私たちの社会は、障害のない人の視点を中心につくられています。たとえば、もしこの社会で車椅子ユーザーが多数派だとしたら、建物の天井はもっと低く、床はすべりやすくツルツルで、テーブルには椅子がないのが当たり前になるでしょう。

このように想像力を働かせてみると、実は普段、私たちが当たり前に使っている制度、建物、あらゆるものは健常者中心に設計されていることが分かります。そのために排除されている人がいることに気づくことが第一ステップ。 そして、排除されている個人だけではなく、制度や建物や環境にアプローチして、学校であればすべての子どもが平等に学びに参加できるよう、枠組みを拡げていくことが大切なのです。

インクルーシブ教育はすべての子どもの権利

「インクルーシブ」というと新しい言葉のように感じられるかもしれませんが、その概念は1947年に施行された憲法と教育基本法にも明確に定められている誰もが当たり前にもっている権利に基づいています。誰もが平等に教育を受ける権利があり、それは障害の有無や子どもが置かれている環境によって左右されるものではありません。

しかし、現状は障害があるがゆえに、地域の学校では自分に合った学びの機会を得られない子どもがいます。そうした現状を見直し、障害、性的マイノリティ、ヤングケアラーなど、様々なニーズのある子どもがいることを前提に学校を見直していこうという考えが、インクルーシブ教育の根底にあります。

ただし、インクルーシブ教育は、それ自体が目的ではありません。インクルーシブ教育によって目指したいのは、共生社会をつくっていくことです。障害のある人もない人も、一人ひとりの多様性が尊重され、すべての子どもが最大限発達して、社会参加ができるようにしていくことが重要です。

今の日本では、人口の約半数は日常生活で障害のある人に接する機会がない、と言われています。そのために、無意識の偏見や差別が生まれてしまっている現状も見逃せません。

共に学ぶということが大切なのは、こうした現状を変えていく必要があるからです。インクルーシブ教育は、「権利」であり、「手段」なのです。

インクルーシブ教育を推進するための具体的な施策としては、「合理的配慮の提供」と「基礎的環境の整備」が挙げられます。続いては、この2つについて考えていきましょう。

2.合理的配慮と基礎的環境整備とは

「個人モデル/医学モデル」と「社会モデル」

車椅子ユーザーの前に階段があります。このイラストを見たとき、困難の原因はどこにあると考えますか?

「この人が歩けないことが原因だ」として、歩けるように治療をしたり、訓練をするという考え方もあるでしょう。既存の枠組み、現状に合わせて対応できるように、個人の側にアプローチしようというもので、こうした考え方を障害の「個人モデル」、あるいは「医学モデル」と呼びます。

一方で、障害のある人がいることを前提としたつくりになっていないこと、つまり階段しかないことが問題で、スロープやエレベーター、介助をする人がいれば解決する、という考え方もあります。このように障害を捉える考え方を「社会モデル」と言います。

学校教育で起きていることも、同じように考えられます。

例えば授業中に教室を出ていってしまう子どもがいるとしましょう。「医学モデル」では、衝動性が高いのが問題だ、興味関心が限定的で、読み書きも難しいから授業についていけていない、といった見立てがなされるかもしれません。しかし、「社会モデル」では、授業の進め方や教室の環境に着目します。授業に参加できない状態に置かれれば、つらくなって出ていってしまうのも仕方ない、と見立てるのです。

このように考えると、子どもが学校で抱えている困りごとは、その子の障害特性が直接の原因ではなく、環境との相互作用によって生じているということが分かります。もし、クラス中の児童生徒が授業中に教室を飛び出していってしまうとすれば、先生は授業や環境を見直さざるを得ないはず。しかし、障害のある子は少数派であるがゆえに、環境とのズレが調整されず、目立ってしまうということが起きているわけです。

合理的配慮で、個別のニーズに合わせた工夫を

●合理的配慮は法律で定められた義務

2016年に施行された「障害者差別解消法」では、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」が定められました。

「不当な差別的取り扱い」とは、例えば障害を理由に入店を拒否する、サービスを提供しない、といったことです。

「合理的配慮」は、社会的な障壁をなくしていくために必要な工夫や配慮のこと。社会が健常者中心の設計であるために、障害のある人が直面している壁については、その壁を取り払う工夫が必要です。

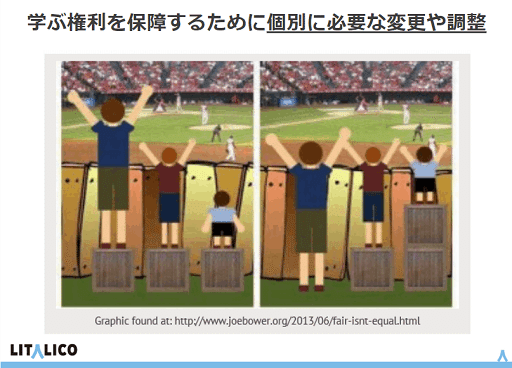

これは、合理的配慮を説明するときによく使われるイラストです。

右側の絵は、子どもの身長に合わせ、踏み台の高さが調節されています。このように一人ひとりのニーズに合わせ、工夫や調整をするのが合理的配慮です。

合理的配慮を行うためには、その子にいま、どんな社会的障壁があるのか、何がバリアになって活動に参加しにくいのか、ということを考えていく必要があります。

●子ども、親、学校の三者で合意形成を

学校教育においても、さまざまな社会的障壁があります。教科書ひとつをとっても障害のない子が使うことが前提になっています。そのため、既存の教科書では学びづらい子には、合理的配慮が必要となります。例えば「読み書き障害があるので、デジタル教科書を使いたい。あるいはタブレットの読み上げ機能を使いたい」という申し出があったとすれば、学校はその申し出に応えなければなりません。もちろん、すぐには応えられない要望もあるでしょう。予算や体制面から、過度な負担がある要望には対応できないのも仕方ありません。そういった場合は、「パソコンをすぐに用意することはできないけれど、プリントを大きく印刷してルビを振ることならできます」など、代替案をいっしょに検討できるとよいでしょう。

合理的配慮のスタート地点は、本人や保護者からの意思表明です。子どもの様子を見て、学校側から提案することもできます。どんな工夫をすれば、学びに参加することができるか。それは学校側にとっても過度な負担にならず、お互いにとって合理的な調整になっているか。こうしたことを、年齢にもよると思いますが、本人、、保護者、学校の三者で話し合えるとよいでしょう。子どもに合わせた工夫や調整を三者で合意形成できたら、それを実行に移し、実際にやってみたらどうだったかを評価して改善していく。このサイクルがとても大切です。

●合理的配慮の内容は、「個別の教育支援計画」に反映して引き継ぐ

合理的配慮は、障害者差別解消法で定められている、障害のある人が持っている権利です。学校教育以外の場であっても、受験の時、就職の際、日常の中で、常にこの権利を行使することができます。合理的配慮の内容は、必ず「個別の教育支援計画」に書くことが大切です。「個別の教育支援計画」は公的文書です。この文書が根拠となり、受験や就職活動、就労の際にも、これまでどんな合理的配慮を受けてきたかを示すことで、途切れのない支援に役立てることができます。

同時に、学校の中でも、子ども自身が自分の合理的配慮について意思表明できるように支援をしていくことも重要です。「私にはこういう配慮が必要です」と伝える経験は、その子が社会に出たときにも役に立ちます。どういう合理的配慮があれば活動に参加できるのか、子ども自身が必要な合理的配慮について知ることができるように支援をしていくことが求められます。

<ご案内>

特別支援教育に携わる先生方をサポートするために開発された「LITALICO教育ソフト」では、個別の教育支援計画のご記載する合理的配慮の文例を提示しています。「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

健常者中心の前提を見直す「基礎的環境整備」

合理的配慮の提供はとても大事なことですが、個別に調整が必要であるため、例えば40人学級で過半数に合理的配慮を提供することはなかなか難しいです。そこで大切なポイントが、「基礎的環境整備」です。

基礎的環境整備は、合理的配慮の基礎となるものです。そもそも多様な子どもがいることを前提に学びのインフラを整えること、と言えるでしょう。例えばデジタル教科書の導入、一人一台のタブレット配布、学級あたりの児童数を減らすことなども、基礎的環境整備の例です。

基礎的環境整備には、国や都道府県・市町村が主導して変えていくべきことから、学校・学級単位でできる工夫まで、様々なものがあります。個々への工夫である合理的配慮の前に、基礎的環境整備として現状の枠組みを見直すことができないか。学校経営、学級経営、授業づくりを今一度、再検討してみることが大切です。

3.個々のニーズに応じた支援

障害特性と行動は分けて見立てる

私が子どもを見立てるときには、障害特性とその子の行動を分けて考えます。

なぜなら、障害特性そのものは、なかなかなくなるものではないからです一方、行動は変えることができるからです。例えば感覚過敏がある人の場合、体調によって感じやすい日、感じにくい日の波はあったとしても、感覚の過敏さがまったくなくなることはありません。障害特性については、環境の側を調整すること、そして本人が自分の特性を理解し、自己認識をしていくことが重要です。

騒音がひどい場所に行くとパニックになって大声を出したり、周囲にいる人を殴ったりしてしまう子がいるとしましょう。聴覚過敏の特性自体は変えられませんが、イヤーマフをすればパニックにならずに済むかもしれません。

行動については、見通しが立たないと不安になるなら、やることリストを作成する、予定が崩れたときのマニュアルを作成する、タスク管理できるアプリを活用して自分で時間を管理できるようにするなどの工夫で、不安感を和らげることができるでしょう。

衝動性が高く、感情が爆発しやすい子には、視覚的に自分の状況を把握できるようなツールを使って、自己認識できるようにするのも有効です。「怒りの温度計」「気持ちの風船」といったイラストを使って、イライラしているとき、落ち着いているときの自分の呼吸、体の状態、気持ちを覚えていくのもおすすめです。イライラしているときに、どうしたら落ち着けるのか。爆発しそうなとき、どうしたらちょうどいい状態に戻れるのか。子どもといっしょに研究することができれば、だんだんと行動を変えるための対処法が見えてくるはずです。こうした研究の積み重ねが、ゆくゆくは本人が合理的配慮として表現できることにもつながります。

行動変容を促すポジティブな関わり

大人はどうしても子どものできないこと、困った行動に着目しがち。しかし、行動変容を促すなら、頑張っていること、素敵なところに着目することが重要です。

「子どもが、好ましくない行動をしたとき、叱ってはいけないのですか?」とご質問をいただくこともあります。そんな時お伝えしているのは、「ネガティブな声掛けは最小限にしてください」ということです。怒られれば、一時的にはよくない行動は止むでしょう。しかし、その効果はあくまで一時的。そのうえ、「人が見ていないところでやろう」と怒られないようにする方法を学んでしまう、「失敗して怒られるくらいなら行動したくない」と無気力になる、対人恐怖になる、といった副作用があることも認識しておく必要があります。

否定的な声かけはできるだけ少なくし、「もっとよくするにはこうしたほうがいいかも」といった肯定的なフィードバックに置き換えましょう。よいところは褒めて、認める、ポジティブな関わりに比重をおいていきます。自分の行動のいい面を見つけて褒めてもらえたら、次はもっと自信をもって取り組めむことができ、自分を見てくれている人への信頼感もアップするはず! これは子どもだけでなく、大人もいっしょですね。

●褒め方のポイント

「褒めたくても、なかなか褒められる行動がない」というときには、要求水準が高すぎないか見直してみましょう。一見、失敗体験に思えることの中にも、がんばっていること、成長していることがあるものです。

褒める際には、何も大げさに「すごーい!」と持ち上げる必要はありません。見たこと、聞いたことを尊重の意をもって表現すればOK。「教室の隅から隅まで拭いてくれたんだね、ありがとう」と事実をそのまま言い表すのもいいし、「この赤い部分の色使い、とても素敵。立体的だね」など、感じたことを具体的に伝えるのもおすすめです。

●ひとこと余分!に注意

せっかくポジティブな声かけをしていても、余計なひとことで水を差してしまうことも。例えば「いつもそうやったらできるのに!」「やればできるじゃん」といったフレーズは、褒めているようで、貶しているようにもとれる言葉です。

また、「ここまでできたんだから、これもやれば完璧!」と、すぐにハードルを上げず、スモールステップで、焦らずゆっくり取り組むことが大切です。

集団への支援はユニバーサルデザインの視点で

困難がある子への個別的な支援と同時に、学級運営では集団への支援も大事です。集団に対しては、ユニバーサルデザインの視点に立ち、誰もが使いやすい、学びやすい形にデザインしていくことがポイントです。

札幌市の先生が行われている授業の工夫をご紹介しましょう。

歴史や漢字などを覚える際「歌で覚える」「ロールプレイングをしながら覚える」「書いて覚える」「写真と結びつけて覚える」というグループを作り、子どもたちが自分で参加するグループを選択できるようにしています。これなら、障害のある子も、「書いて覚える」以外に3つも選択肢があり、自分に合った方法で学びに参加することができます。障害のある子だけでなく、みんなそれぞれに自分に合った学び方がある、と伝えていくことは、クラス内の相互理解にもつながりますね。

「学級の中のルールを明確にする」「クラス内の相互理解が深まる工夫をする」「情報伝達の工夫」「教材の工夫」など、ユニバーサルデザインにしていくために取り組めるテーマはたくさんあります。

集団への支援には、「こうすれば正解!」という絶対的なマニュアルはありません。あるクラスではうまくいった方法が、別のクラスの子どもたちにはあまりフィットしない、ということもありえます。目の前の子どもたちに合わせてデザインする、先生の腕の見せ所です。

LITALICOより

子どもへの関わり方や、授業での工夫などについて盛りだくさんな内容の研修会に先生方からは「翌日からすぐに使える内容でよかった」とのお声をいただきました。LITALICOでは特別支援教育に携わる先生方をサポートさせていただく「LITALICO教育ソフト」を開発し、現在50自治体さまほどに導入をいただいております。

ご関心のある方は下記お問合せ先よりご連絡をいただければ幸いです。

お問合せ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?