令和5年度第1回 特別支援教育に関わる先生方向け事例共有会レポート

児童生徒一人ひとりへの個別最適な学びの提供を目指して開発されたLITALICO教育ソフト(以下、教育ソフト)。個別の教育支援計画・指導計画の作成をサポートするデスクトップアプリ「まなびプラン」、授業で使える約13000枚もの教材を掲載する専用ウェブサイト「まなび教材」、特別支援教育に関する研修動画「まなび動画」の3つで構成されています。

令和5年度は、全国の教育ソフト導入自治体数が120を超え、日々、教育ソフトの活用アイデアが各地から届いております。そこで、昨年度に引き続き今年度も、先生がたの教育ソフト活用アイデアを発表しあう事例共有会が開催されました。

8月9日にオンラインで行われた本イベントには、3つの学校の先生が登壇。教育ソフトの活用方法や子どもたちの変化、それぞれの学校での取り組みが具体例とともに発表されました。

全国から100名を超える先生および教育委員会の皆様が参加された事例共有会の模様をレポートいたします。

1.具体的な事例を交えた発表で、2学期からの活用イメージが広がる時間に

今回の事例共有会では、3名の先生による発表が行われました。担当されている学級での教育ソフトの活用方法はもちろん、学校全体での活用事例もご紹介いただきました。

それぞれの先生の発表後には、教育ソフトを導入されている学校様向けサポートを担当するLITALICOの三村菜仁より講評も。実践のポイントがよりクリアになり、先生がたの指導の引き出しが増えたのではないでしょうか。質疑応答の時間にはたくさんの質問・感想が集まり、ご参加いただいた皆さんの熱量の高さが感じられました。

それでは早速、3名の先生の発表をご紹介します!

2.まなびプランのアセスメントをもとに、まなび教材を活用した支援事例

〜山形県山形市小学校 梅澤先生

特別支援学級自閉症・情緒障害学級*を担当されている梅澤先生。今回の発表では、とくに「まなびプラン」を活用した児童の実態把握の事例と「まなび教材」の活用を通して見られた児童の変容についてお話しいただきました。

■「まなびプラン」の習得おすすめスキルを中心に指導を計画

教育ソフトのまなびプランには、児童生徒の特性や実態から困りを把握できるアセスメント機能があります。最初にお話しいただいた児童Aさんは、アセスメント結果から、他者への発信とともに受信、読み取りという相手の気持ちを理解するところに困りが大きいことが伺えます。

例えば、友達とトラブルがあった際に傷つけた友達に謝ることが難しいということがよくあったそうです。Aさんに対して「悲しくない?友達いなくなっちゃうよ。いいの?」と言葉で指導をしようとしても、泣きながら「いいです」、「俺は知らない」などと強い拒否反応を示されてしまうこともしばしば。

梅澤先生は、Aさんには「暴言・暴力以外の感情や気持ちの表出方法を学んでほしい」と考え、アセスメント結果に表示されている「習得おすすめスキル※」の中でも「気持ちや思考との付き合いかた」に注目してみることにしました。

※習得おすすめスキル・・・まなびプランでアセスメントを取ると、児童生徒の実態に即した習得おすすめスキルが複数提示される

■「まなび教材」の振り返り教材で、自分の気持ちがコントロールできなかった状況を「見える化」

トラブルが起きたときには、まずは状況をいっしょに整理することを始めました。

「何があったかを言葉で表現することが難しいAさんに代わり、私が事実を紙に書いて確認し、聞き取ったものを視覚化していきました。また、Aさんの心の内を理解することも大切にしました。悪いことをしてしまったという自覚はあるけれどうまく対処できない。そのようなむしゃくしゃした気持ちが暴言や暴力につながっていたのではと思い、『先生はあなたの手助けをしたいと思っているよ』と伝え続けました。」

「次に、トラブルへの対処や今後どのような行動をとるべきかいっしょに考えました。指導の場面になるといつも、泣きじゃくり反抗的になっていたAさんでしたが、ワークシートが完成した後はじっと紙を見つめクールダウンをしていました。今思えば、これから謝るということへの心の準備をしていたのかもしれません。しばらく持っていると、Aさんは『謝る』という選択をし、実践することができていました。対応策を考える際には、自己選択が重要だと感じました。Aさんの場合、最初は教員から解決策の案を提示していましたが、ある程度慣れてきた児童であればいっしょに考えたり、本人が考え出したアイデアを選択したりするのもいいと思います。」

振り返りの際に使用した教材はすべて取っておき、似たような事例があったときには過去の教材を見て振り返り対処できるようになったそうです。

■日々の「できたこと」に注目。カレンダー教材に記録し児童の自己肯定感を育む

「Aさんに、承認されるという経験を増やしてほしい」と考えた梅澤先生は、まなび教材のカレンダー教材に「今日頑張ったこと」、「今日できたこと」を記録する取り組みを昨年度から実施。口頭では消えてしまうかもしれない褒め言葉を可視化し、毎月積み重ねていきました。学級全体の児童に対しても実施していくと、他の児童にとってもプラスの効果がもたらされたそうです。

「児童Bさんは口頭での表現や文章表現が難しく、『今日頑張ったことは何かな?』と聞いても、『ええっと……』と言葉に詰まってしまう様子がありました。最初はこのような取り組みにも困惑してましたが、『これ頑張ってたよね』、『ここ素敵だったよ』という毎日の声かけが参考になったようで、次第に自分から表出できるようになりました。」

保護者面談の際にも、このカレンダーを見てもらい児童の頑張ったことをたくさん伝えることができたそうです。できたことが毎日積み重なっていくことに保護者のかたも喜んでくださり、「小さなことだとしてもできたということの積み重ねが素晴らしいんだ」と感じていただけました。

■講評

指導の前に、まなびプランでアセスメントを取り、お子さまの困りに応じた手立てを実践されていましたね。場面に合わせた伝えかたに困りがあるということで、トラブルが起きた時にはお子さまといっしょに情報整理をされているところがすごく素敵でした。

さらに、トラブルへの対処や今後どのような行動をとるべきか、お子さまが自己選択をする機会を設け、自立を促す指導もされていましたね。数か月間ですごく成長されたということで、本当にいろいろ工夫していただいてありがとうございます。

また、昨年度から活用されているカレンダー教材は、保護者のかたもお子さまも頑張った成果が目に見えて、自分自身を認められる機会にもなるのだろうと感じました。今年度も4月から継続していただいてるとのことで、日々お忙しい中でも一人ひとりのお子さまに合わせた工夫をしていただいて、本当にありがとうございます。

3.読み書き、コミュニケーションに困難のある生徒への支援事例

〜兵庫県明石市中学校 平木先生

今年度は肢体不自由学級の担任をされている平木先生。昨年度までは知的障害学級を受け持たれ、その際に担当されていた、コミュニケーション・読み書きに困りがある生徒についてお話しいただきました。

■スモールステップ&褒めを意識し、生徒のモチベーションアップ

発表では、「文章題」・「お金の計算」・「特殊音節」等のまなび教材を活用した事例が取り上げられました。

「読み書きが苦手な本生徒にとって算数の文章題はとても辛いものですが、まなび教材に関してはそんなに文句も言わずに頑張っていました。問題文にふりがなが振ってあったり、大事なところにマーカーが引いてあったりして見やすかったのだと思います。また、いろいろなレベルやパターンの問題があり、星の数でレベルが分かるので、生徒の理解度に応じて教材を選ぶことができました。レベルが上がると、問題文にマーカーが引かれなくなるのですが、生徒が自分で大事なところに印を付け、気を付けて解くことができていました。お金の計算教材はキャラクターといっしょに学べるのが面白かったようで、すぐに解いてしまいました。」

「生徒が苦手な特殊音節の言葉を書くプリントは個別サポート※で紹介していただきました。はじめは『自分でやってみよう』と声をかけて、とりあえず1枚自分の力で解かせ、「全部埋まったな、ここが難しかったのか」と声をかけました。読み上げの練習の際には、違っていても合っていても『よく読めました』と声をかけるようにしました。」

※個別サポート・・・教材選びから、特定の児童生徒への指導方法や環境調整の具体例まで、先生がたのお悩みに合わせて学校専任の担当サポートがご相談を承っています。

「練習したものは、ゆっくりではありますが定着してきたように思います。特に学習した言葉が他の場面で応用されることもあって驚きました。他にも、書けるようになった漢字は、『書けるで』と見せてくれることもありました。漢字や言葉の学習にはとても意欲的になり、ホワイトボードに字を書きたがる様子も見られるようになりました。」

スモールステップのまなび教材と平木先生の「褒め」を意識した声かけが生徒の成長につながったようです。

■生徒の「好きなこと」をきっかけに、読み書き練習を継続

「まなびプラン」で対象の生徒のアセスメントを改めて取り、学習面について著しい困難があることを再認識されたそうです。

「ありがたいことに、生徒本人にやる気があることが救いでしたが、学習面ではかなりしんどい生徒なんだと改めて感じ、他に何をしていくのがいいのだろうと私は立ち止まってしまいました。」

悩んだ際に平木先生が活用したのが、「個別サポート」でした。

「個別サポートの際に『お子さまの好きなことは何かありますか』と尋ねられたことがありました。よくよく考えてみると、給食への熱がすごいことに気付きました。漢字は読めないはずなのに、給食のメニューを読んで分からない漢字は自分から聞いてくるんです。そこで、毎日の漢字練習の教材として給食のメニューを活用してみることにしました。毎日のメニューをいっしょに確認したり、覚えたものを友達に伝えたりする場面を設定し、保護者のかたにも食べ物についてたくさん話をしてあげてくださいとお伝えしました。」

対象の生徒は現在中学3年生に。給食メニューを活用した練習は新しい担任の先生に引き継がれたそうです。給食メニュー係として献立を発表できるまでに成長し、教室に来た先生に自主的にメニューを教える様子も見られるようになりました。さらに、3語文での会話も増え、少しずつ助詞も使えるようになってきたそうです。

そして、「生徒ができそうなこと」から始めてみることもポイントだと平木先生は言います。

「3年間の中でできることは限られているので、できそうなことからやってみるとよいと思います。だからこそ、実態把握をしたうえで、『ここからやってみようか』、『この部分だけでもやってみようか』、と始めてみることが大切だと思います。」

■「まなび教材」に「個別サポート」、使えるものはなんでも使ってみる

生徒の変容を通して、平木先生は次のように振り返ります。

「なかなか伸びにくい児童生徒の担任をしている先生がたに伝えたいことです。伸びにくいとか、支援の手だてが見つからないとか、そういうことはとてもしんどいことだと思います。そんなときは、その子が興味があるものに寄り添っていくことが大事だと思います。私にとっては『お子さまが好きなものは何ですか』と個別サポートで言われたことが、支援方法を見つけるきっかけとなりました。困ったとき、使えるものやサポートは何でも使ってみることが必要だと思います。何か見つかるかもしれません!」

■講評

お子さまのモチベーション重視というところが平木先生が発表された中で大切なポイントですね。

たくさんあるまなび教材の中からお子さまのレベルに合わせたプリントを選び、しっかり個に合わせた支援をされていました。他のお子さまの指導もある中でそういった準備をしていただくことは当たり前のことではなく、平木先生の日々の努力の賜物だと思います。

また、褒めを意識した声かけも素敵でした。やはり意識をしないと、できていないところが目につき指導してしまいがちですが、平木先生はお子さまのできているところにもきちんと目を向けていらっしゃいましたね。

そして、「できるところからやってみましょう」という平木先生の言葉には勇気づけられた先生が多かったのではないでしょうか。保護者のかたからの願いであったり、先生ご自身も「これをさせないと」、「できるようになってほしい」と焦る気持ちがあると思います。私も日々お子さまと関わる機会があるので、「できそうなところから始めてみる」という平木先生の実践をぜひ参考にしたいと思いました。

4.多層支援・OODAループの考えかたに基づいた教育ソフトの活用事例

〜埼玉県戸田市小学校 岡田先生

埼玉県戸田市の小学校で特別支援学級を担当されている岡田先生は、校内全児童の支援について考える児童支援主任の立場も担われています。そんな岡田先生からは、教育ソフトの学校全体での活用についてお話しいただきました。

■多層支援の考えかたに基づき、個別最適な支援を届ける

岡田先生の学校では、多層支援の考えかたに基づいて、異なるニーズを持つそれぞれの層に応じた支援が行われています。

例えば、1層児童への支援では学校規模ポジティブ行動支援(SWPBS、スクールワイドPBS)※1を行い、2層児童への支援では、個別の教育支援ファイルを活用、3層児童への支援ではRTI※2、そしてまなびプランなどを活用しているそうです。

※1 学校規模ポジティブ行動支援(School-Wido PBS/SWPBS)・・・

ポジティブ行動支援(Positive Behavior Support/PBS ) は、応用行動分析学に基づいた支援アプローチ。ポジティブ行動支援では、「問題行動と望ましい行動は同時にはできない」という点に着目し、望ましい行動の割合を増やすことを主眼においた支援を行います。これを学校規模で行うのが、学校規模ポジティブ行動支援(School-Wido PBS/SWPBS) です。

※2 RTI(Response To Intervention)・・・学習上のつまずきが見られる児童生徒に対して、徐々に指導・支援を行ってその反応を測ることにより、どのような支援が必要なのか(もしくは必要ではないのか)を客観的に判断していく診断モデルのこと

■3層児童の支援に教育ソフトを活用

3層児童に対してもOODAループの考えかたに基づいた支援が行われており、今年度からは教育ソフトの活用もスタート。

「特に状況判断や目標設定のところでは、困りに応じた適切な支援ができるように、ミーティングを実施し教職員みんなで考えています。そして、その中で活用しているのがこの教育ソフトです。観察と状況判断のところでは、まなびプランを使用して児童のアセスメントを細かく取り実態を把握します。」

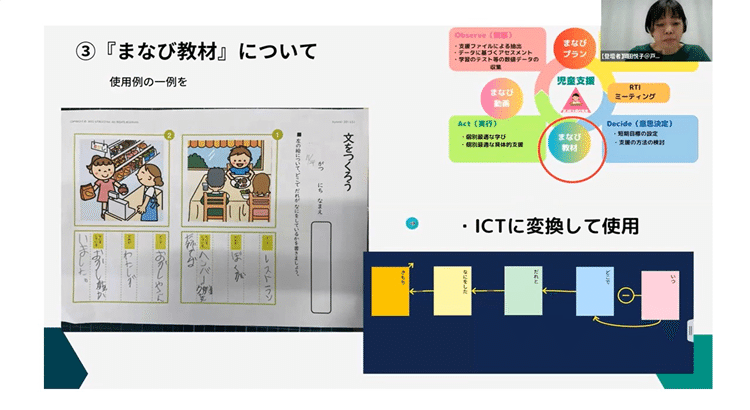

具体的な支援を行う部分では、「まなび教材」を活用。特別支援学級で、文を作ることが苦手な児童に対して、まなび教材の文章教材が役立ったそうです。

「絵がすぐ上にあるので、書きやすい様子が見られました。また、まなび教材の中身をICTに変換して指導に使いました。そうすることによって、書くことへの不安さが緩和されて、ICTを使って自分で入力して文を作ることにつながりました。」

■教員研修に「まなび動画」を活用

まなび動画の中でも、「手立ての実践例」という動画を全教職員の研修で活用。自分のペースやマイルールを優先して行動してしまう児童への支援について話し合いが行われました。

「『使えそうだ』・『役に立つ』・『分かってはいるけどできないんだ』・『こんな動画があったら欲しい』などと観点を決めて話し合いました。先生がたからの率直な意見としては、動画で出てくる指示の出しかたや冷静な対応を見て、『自分達もやらないと』と思ったようです。また、『分かってはいるけど』というところでは、『動画の中では少ない児童数でやっていたので、個別にじっくり対応するのは現実では難しい』、などと実際に置き換えながら話し合う姿も見られました。」

■講評

元々学校で行われていた取り組みに、教育ソフトをツールとして使っていただいてありがたいです。また、そのような取り組みを実践して終わりではなく、振り返りの時間をしっかり設けているというところも印象的でした。アセスメントを取った後、またそのアセスメントの結果を用いて計画書を立てた後に、定期的に、今のお子さまの状態、成長している部分、新たに困っていそうなところをチームで振り返る会を設定されていて、本当に素晴らしいです。

授業だけではなく、事務作業など見えない部分でのお仕事がたくさんあると思います。そのような中でも、お子さまと向き合う時間を捻出されているのは、学校全体で方針を決めて同じゴールに向かって走っている証拠ではないでしょうか。

ベテランの先生だけではなくて、新任の先生も交えて今先生たちが持っている引き出しをシェアすることで、チームとしての質がどんどん高まっていくだろうと感じました。

5.グループディスカッションでの交流も盛り上がり、充実した2時間に!

梅澤先生、平木先生、岡田先生による事例発表のあとは、小グループに分かれて2つのテーマに沿ってディスカッションが行われました。

1つ目のテーマは、今回の事例共有会を聞いた感想について。「自分の知らなかった活用方法や学校全体での活用方法を知ることができた」、「2学期に向けて教材準備がしたくなった」という嬉しい声が聞こえてきました。

2つ目のテーマは、「自立活動等の授業での取り組み」について。さらに「教育ソフトの活用方法」などざっくばらんにお話しいただきました。ブレイクアウトルームを覗いてみると、「同じような困りがある児童生徒がいる」という共通点が見つかり、相談をし合うグループが。さらに他のグループでは、教育ソフトを使い始めたばかりの先生が活用方法について質問される場面も。数年前から活用されている先生からは、「まなび教材にはこんな教材もあるよ」とおすすめのまなび教材をご紹介いただきました。

事例発表やグループディスカッションを通して、日々の取り組みの成果はもちろん、お悩みなども共有しあうことで、参加者同士の連帯感が生まれた会となりました。

*注釈

(記事内の障害名表記について)

記事内では、一般的に使用される障害名・疾患名、または学級名として表記をしていますが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)などをもとに、日本小児神経学会等では「障害」という表記ではなく「~症」と表記されるようになりました。現在の下記の表現になっています。

■自閉スペクトラム症

以前は自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などのいろいろな名称で呼ばれていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。

■知的発達症

以前は知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。

■ADHD(注意欠如多動症)

以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。

■LD・SLD(限局性学習症)

学習障害は、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「SLD(限局性学習症)」という診断名となりました。ただし、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

<ご案内>

LITALICO教育ソフトは、先生方の計画作成業務をデジタル化し、児童生徒の特性に応じた指導を学校全体で展開することに貢献します。

「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

お問合せ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?