第12巻:のこり一日!!の巻

第12巻データ・アナリティクス

ストーリー漫画への本格的な移行

「掲載順=人気」とは一概に言えないが、人気を測るバロメータのひとつとして参照する。

1号あたりの漫画作品の掲載本数は15〜17本。

単行本12巻の発行日は1983年6月15日。

前巻までと比べて、収録本数がぐっと少なくなって10本(最少は第36巻の7本)。1話あたりのページ数が増え、『キン肉マン』が本格的にストーリー漫画に移行したことがページ数からも見て取れる。

ページ増の過渡期なので、1話13〜19ページと振れ幅が大きい。本や雑誌は、基本的には4、8、16ページ単位で増減させるもので、その都合との関係か、この第12巻は1冊としてのページ数がほかよりも1折(16ページ)ほど少ない。その影響もあって、収録話数が10本となっているのだろう。

19号で愛読者賞が終わり、20号からは『コスモ・エンド』(トム笠原)、21号からは『ウイニング・ショット』(小谷憲一)と新連載が開始。こうした波が収まって誌面が「通常運転」に戻ると、23号で『キン肉マン』が巻頭カラーを飾っている。これ以降、掲載順は中位以上で推移するので、作品人気が安定した様子が読み取れる。

なお、現在では雑誌掲載から単行本に収録リリースまで、あまり間を空けないのが主流で、なかには「新刊の続きを、今売りの雑誌で読める」ことをウリにすることも多い。しかしながら、この当時の『キン肉マン』は、雑誌掲載から単行本収録までおよそ1年ほどの猶予がある。したがって、この第12巻はアニメ放映開始(1983年4月3日)後にはじめて刊行された単行本ということになるが、「アニメ化記念」的な企画はとくにない。

第12巻収録話の連載期間の出来事

前年の45号からスタートした『ストップ!!ひばりくん!』(江口寿史)は順調に読者の支持を得て、掲載順は5番手以内が定位置だったが、1982年20号に「ストップひばりくん休載のおしらせ」が告知され、休載に入る(再開は同年35号)。その後も、何度も休載期間を挟むことになる。

期間を区切って連載し、その後に休載期間を挟み、連載を再開する……という方式でいえば、その先駆的存在は『コブラ』(寺沢武一)だ。「少年ジャンプ」に『コブラ』が掲載された号は以下のとおり。

1978年45号〜1979年1号

1979年3・4号〜33号

1979年35号〜45号

1979年52号〜1980年16号

1980年19号〜29号

1981年2・3号〜9号

1981年23号

1981年41号〜51号

1982年25号〜45号

1982年52号

1983年20号〜41号

1984年31号〜48号

1982年25号から連載が再開される際には、アニメ公開記念として表紙を飾っており、その表紙には「新連載」と表記されている。

『コブラ』のアニメは、劇場用映画として制作された『SPACE ADVENTURE コブラ』が1982年7月3日に公開され(監督は出崎統)、その後、『Dr.スランプ アラレちゃん』に続く80年代ジャンプアニメの第2弾として、フジテレビ系列で『スペースコブラ』の放映が開始される(1982年10月7日〜1983年5月19日)。

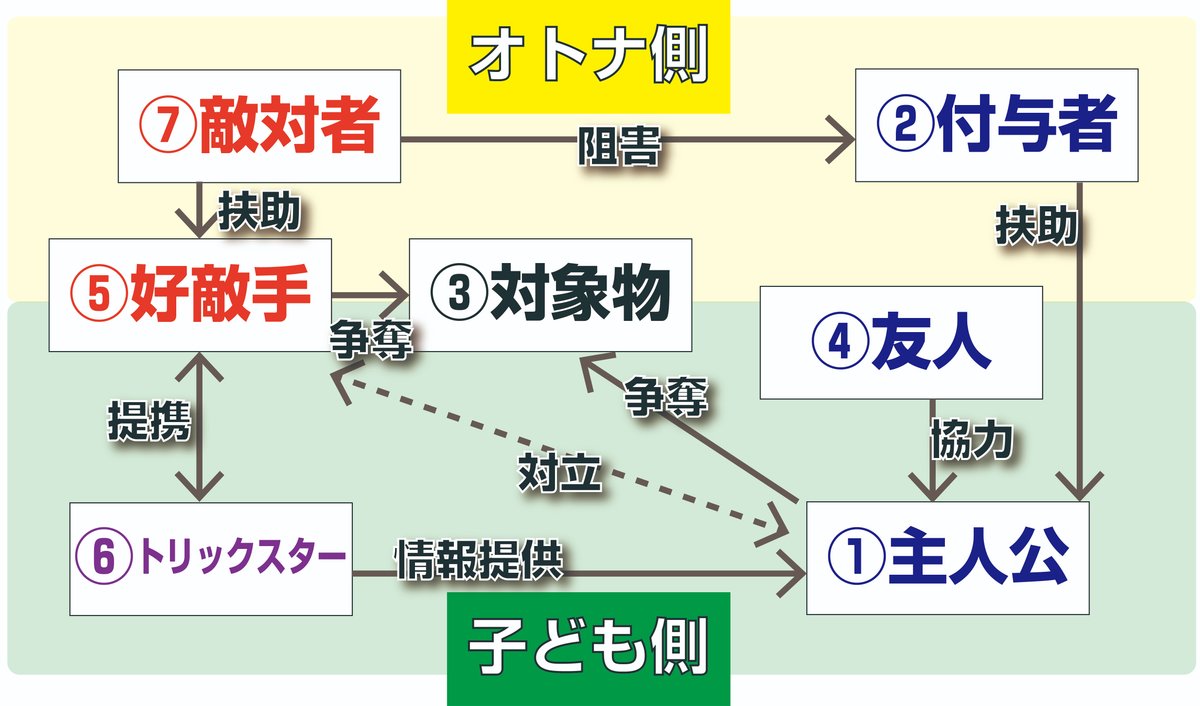

バッファローマンの物語構造上の役割(ロール)

トリックスターとしてのモンゴルマン

「のこり一日!!の巻」では、アトランティスに勝利したキン肉マンが、控え室で救世主に襲撃される展開に。それはキン肉マンに無理矢理にでも休息を取らせるための措置であったことがのちに判明するが、「ブロッケンJr. vsミスターカーメン」戦、「キン肉マンvsアトランティス」戦での霊界ポケットと、味方のように振る舞っていたのに主人公を襲い、それでいて最終的にはシリーズボス(バッファローマン)撃破のキーパーソンとなる一連の動きは、まさしく⑥トリックスターとしての役割といえる。

のちにモンゴルマンの正体はラーメンマンだと明かされるが、当時の読者はそれを知らずに読んでいたわけであり、モンゴルマンが初めて顔を出した際に、どう感じたのだろうか? UFO発着所で中国服の「匂わせ」があっただけに、驚いたというよりは、肩透かしを食ったのかもしれない。今となっては、リアルタイムの反応は知る由もない。

ともあれ、正義超人vs悪魔超人の最終戦は「キン肉マン、モンゴルマンvsバッファローマン、スプリングマン」のタッグマッチとなる。『キン肉マン』でタッグマッチが行われるのは「アメリカ遠征編」ラストの「ザ・マシンガンズvs宇宙一凶悪コンビ」戦以来。

とはいえ、コンビネーションプレイらしきものは、第12巻のカバーイラストにも採用されている「スプリングバズーカ」と、スプリングマンのプランチャーに対するキン肉マンとモンゴルマンの「友情のクロスライン」くらいのもので、実質的には「モンゴルマンvsスプリングマン」戦と「キン肉マンvsバッファローマン」戦のシングルマッチ2本立てといえる。

その跡地は、現在はマンションと児童公園になっている。

モンゴルマンの「地獄のシャワー」

「モンゴルマンvsスプリングマン」戦では、モンゴルマンの繰り出す技「地獄のシャワー」と「闘龍極意ネコジャラシ」に、それぞれ科学風の説明がくわえられ、技に説得力を持たせようと試みられている。

このような手法は、白土三平が『サスケ』(1961年〜1966年)で忍法を解説する際に行なったのを嚆矢とし、梶原一騎原作のスポーツ漫画(『巨人の星』や『タイガーマスク』など)を経由して「現代漫画の文法」として確立していった。

その説明は、あくまで「科学風」であって、必ずしも科学的に正確である必要はない。モンゴルマンが使用する「地獄のシャワー」を見ていこう。この技は、汗で蒸気を発生させ、雨雲をつくり、集中豪雨を生み出す。その原理は、作中ではモンゴルマンの口から以下のように解説される。

フフフ…鉄は塩水によわい

あの雨雲は汗でつくったもの…

だから鉄の体のきさまが塩水の雨をあびると 当然 体はサビつきもろくなる

汗が気体になって雨雲をつくるのであれば、気化したのは水分だけで塩分は体に残るはず。したがって塩分を含んだ雨が降ることはない。大人が読めば「ツッコミどころ」と感じるかもしれないが、当時の読者(主として小学生)は、なるほどと合点して読んだものである。

つまり漫画における科学風解説とは、科学的に正確なほうが望ましいのは言うまでもないが、読者が置いてけぼりにならない限りにおいては、もっともらしく感じることができれば役目を果たすことができるわけだ。悪く言えば子供だまし……だが、衒学的なエビデンス至上主義に陥らないからこそ、自由な漫画的発想が育まれたともいえる。

この「科学的ではなく、科学風」である点を自覚的に用いたのが、宮下あきらの『魁!!男塾』(1985年〜1991年)だろう。作中で「民明書房」という架空の出版社を創作し、そこから刊行されたとする書物を典拠に事物の解説をするのは、この「科学的知見に基づく解説」の漫画文法をパロディ的に用いていたともいえる。

ちなみに、モンゴルマンはのちの「夢の超人タッグ編」では、「2000万パワーズvsヘル・ミッショナルズ」戦でアイアン・スエットに苦しめられることになる(「マグネット・パワー!!の巻」第22巻収録)。よくよく汗と縁のある超人である。

モンゴルマンの退場と「フレッシュジャンプ」創刊

モンゴルマンの技「闘龍極意ネコジャラシ」は、23号の「必殺技合戦の巻」に出てくる。

スピンオフ作品『闘将!!拉麺男』には、超人拳法を極めた者が持つことを許される秘伝書「闘龍極意書」が出てくるが、愛読者賞で『闘将!!拉麺男』が掲載されたのが15号なので、読者からすればおよそ2カ月ぶりに見る「闘龍極意」の文字に、やはりモンゴルマンの本当の正体はラーメンマンだよね、との思いを抱くはず。

結局、この「必殺技合戦の巻」でモンゴルマンはスプリングマンを破り、会場をあとにする。その際に肉じゅばんとマスクを脱いで、やはり正体がラーメンマンであることが明らかになる。

なお、「必殺技合戦の巻」が掲載された23号の発行日は5月24日。このあと「フレッシュジャンプ」が創刊され、創刊号は8月号(7月発売)。ラーメンマンが『キン肉マン』から姿を消し、「フレッシュジャンプ」誌上で『闘将!!拉麺男』がはじまる、といったバトンリレーを行なっている。以降、ラーメンマンの主戦場は「フレッシュジャンプ」となり、『キン肉マン』本編では、続く「黄金のマスク編」でもスポット参戦のような扱いが続く。

バッファローマンのベビーターンを可能にしたものは?

「7人の悪魔超人編」ファイナルは「キン肉マンvsバッファローマン」戦。バッファローマンは今シリーズを通じてボス的な立ち位置(⑦敵対者)であった。かつての少年漫画のセオリーどおり、①主人公より体格が大きく描かれていることや、超人ホイホイに幽閉されていた期間を考慮するとキン肉マンより年長(のちに判明する設定では1981年時点で30歳)であることも推察される。

ところが「キン肉マンvsバッファローマン」戦の最中に、そうしたポジションに変化が訪れる。「完全無欠超人の巻」で委員長ハラボテ・マッスルがバッファローマンの素性を暴露することが、そのきっかけとなる。

バッファローマン自身の説明によると、かつては超人強度100万パワーだが「技やテクニックがダメで超人格闘界では三流超人だった」。悪魔に血を売り渡すことで、正義超人から悪魔超人へと転身した、とのことであった。悪魔という、悪魔超人より上位の存在が登場して⑦敵対者の役割を担うことになったので、バッファローマンの立ち位置は⑦敵対者から⑤好敵手へとスライドしたのである。

この立ち位置変更は大きな意味を持つ。というのも、⑤好敵手は①主人公の④友人になる可能性を秘めているからだ。サタンの存在があればこそ、キン肉マンとバッファローマンが戦いを通じて友情を育む可能性が生じ、バッファローマンのベビーターンが可能になったわけである。

その結果、サタン登場後の「新キン肉バスター!!の巻」において、バッファローマンがドロップキックでキン肉マンのマスクのズレを直したり、両者ノックダウン状態から立ち上がる際にキン肉マンが手を貸したりと、「フェアに戦いたい」というキン肉マンの姿勢にバッファローマンが感化されていく過程が丁寧に描かれていく。

バッファローマンはキン肉マンのシャドー

バッファローマンがもともとは「正義超人で三流超人」だったことも、大きな意味を持つ。それは、キン肉マンとバッファローマンは、お互いにとって「そうなる可能性もあった存在」という立ち位置に設定されたことだ。

キン肉マンの不遇時代に手を差し伸べたのがサタンだったら?

バッファローマンが正義超人の友人に恵まれていたら?

つまりキン肉マンとバッファローマンは、互いに写し鏡のような「ありえたはずの、もうひとりの自分」なのである。それ以前のシリーズ・ボス(ロビンマスク、ウォーズマン)と比べると、この点が異なっている点だ。

人は生まれたときに、さまざまな性格を形づくる可能性を持っている。しかし、その後の生育環境のなかで、いろいろな経緯を経て、いまの自分のパーソナリティが形成されていく。「そうなる可能性はあったが、そうはならなかった自分の性格」というものもあるわけで、それが「ありえたはずの、もうひとりの自分」である。

このような「そうはならなかった性格」の自分は、消えてしまうのではなく、潜在意識下に閉じ込められる。普段は押し殺しているが、自由気ままに振る舞わせてほしくなり、抑圧をはねのけて表に出てこようとする。

漫画表現としては、この現象を「内在型」として描くことが多い。話が抽象的なので、具体例を示していこう。

『ドラゴンボール』(鳥山明)の孫悟空は、スーパーサイヤ人になると、理性を失うほど好戦的になる。最初に変身したのは、フリーザにクリリンを殺された怒りがトリガーとなり、一人称も「オラ」から「俺」に変わる。完全に別人格だ。孫悟空は地球の平和を守るためにフリーザと戦っていたはずなのに、スーパーサイヤ人になって内なる衝動に身を支配されると、「宇宙一強いヤロウのフルパワーを拝見するチャンス」にワクワクしてしまう。他人のために戦うはずが、自分の欲求を満たすために戦う。平和の脅威を排除するどころか、みずから戦いを求めるようになるのだ。

孫悟空は修行を重ね、超サイヤ人の第4段階、最終形態まで進化し、そこでようやく自我をコントロールできるようになる。

同様の例をあげていこう。

『NARUTO -ナルト-』(岸本斉史)のうずまきナルトは、九尾暴走状態になるし、『BLEACH』(久保帯人)黒崎一護はホロウ化しかけて仮面を装着するし、『ぬらりひょんの孫』(椎橋寛)の奴良リクオは、夜になると「妖怪としての自分」が覚醒する。『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博)のゴンも、ネフェルピトー戦で肉体が急成長したときに、暴走状態に陥ってしまう。『チェンソーマン』(藤本タツキ)のデンジもまた、みずからの幼少時の記憶をマキマによって思い出させられたあとに暴走する。

少年漫画においては、内なる自我(=シャドー)をみずから制御して飼い慣らしていく……というタームが描かれることが多い。上記のような「内在型」だとわかりやすいが、主人公から切り離して、別キャラクターとして登場させるケースも多い。その「外在型」では、①主人公に近いバディ的な④友人に位置づける場合(『HUNTER×HUNTER』のゴンとキルアなど)と、⑤好敵手として出す場合に分かれる。

後者の場合、ただの⑤好敵手と異なる点としては、主人公にとって「ありえたはずの、もうひとりの自分」の可能性を示唆するために、より①主人公に近い存在——たとえば兄弟など——としての設定が付加される。

『北斗の拳』(原作:武論尊、作画:原哲夫)のラオウ、『ドラゴンボール』のラディッツ、『金色のガッシュ!!』(雷句誠)のゼオン、『烈火の炎』(安西信行)の紅麗、『七つの大罪』(鈴木央)のゼルドリス、『グラップラー刃牙』(板垣恵介)のジャック・ハンマー、『犬夜叉』(高橋留美子)の殺生丸と、圧倒的に「兄」が多い。上図で示したように①主人公よりもオトナ側に近いのである。

「ありえたはずの、もうひとりの自分」としての性質は、のちの「キン肉星王位争奪編」における運命の5王子、とりわけキン肉マン・スーパーフェニックスのほうがわかりやすいだろう。

しかし、『キン肉マン』という作品において、最初に登場したシャドー的存在はバッファローマンであり、その後も常にキン肉マンの対比的な位置にい続けるのもバッファローマンなのである。

「黄金のマスク編」では、「テリーマンvsアシュラマン」戦で正義超人の味方をする(テリーマンに両腕を貸与)が、「キン肉マンvsアシュラマン」戦では敵か味方かわからないような行動を取り、⑥トリックスターとしての役割を果たす。ちょうど前シリーズにおけるモンゴルマンの担った役割である。そして、最終的にはキン肉マンの④友人になり、④友人ならではの「①主人公の身代わり」の役割を果たす。ここまでなら、ウォーズマンのような「敵から味方に転身」の例に過ぎないが、その後の足跡がバッファローマンは特殊だ。

「夢の超人タッグ編」ではキン肉マンが最初に望んだタッグパートナー(モンゴルマン)を奪ってしまう。かつて⑥トリックスターの役割を担った者同士でコンビを組ませるところも、なかなか演出的にニクい。「キン肉星王位争奪編」ではキン肉マンの兄(アタル)のチームに参加する。

「夢の超人タッグ編」でキン肉マンの左腕が切断された際には、ほかならぬバッファローマンのロングホーンが使用されたのも、やはり彼がキン肉マンにとって(物語構造上)特別な存在であったからだろう。

新『キン肉マン』においても、「完璧超人始祖編」では悪魔超人陣営として登場し、現行の「リアル・ディールズvs超神」シリーズでは、超神に対するスタンスでキン肉マンと別路線を選ぶ。

キン肉マンにとって「ありえたはずの、もうひとりの自分」であり続け、主人公の存在をつねに逆照射しているのだ。

単行本企画「ビッグ・レスラーとアイドル超人」

単行本第12巻では、話と話のあいだの空きページで「ビッグ・レスラーとアイドル超人」という企画が展開される。『キン肉マン』に登場する超人と、実在のレスラーをコンビで描く企画だ。超人と一緒に描かれた実在レスラーは、その超人のモデルというよりは、着想元なのだろう。ラインナップは以下のとおり。

その①:テリーマンとテリー・ファンク

その②:ウォーズマンとハーリー・レイス

その③:ロビンマスクとビル・ロビンソン

その④:バッファローマンとブルーザー・ブロディ

その⑤:ブロッケンJr.とブルーノ・サンマルチノ

その⑥:ラーメンマンとジャイアント馬場

この企画を読む際のキモは、単行本発売時期である。第12巻収録話は1982年19号(発行日は4月26日)〜28号(発行日は6月28日)の10本。しかし、単行本第12巻の発行日は、それから1年後の1983年6月15日である。

このため、テリーマンとテリー・ファンクのページには「テリーマンと引退まぢかのテリー・ファンク」と書かれている。実際にテリー・ファンクが引退したのは1983年8月31日の、蔵前国技館での「ザ・ファンクスvsスタン・ハンセン、テリー・ゴディ」戦だ(のちに復帰するが)。

この「1年後」というのが、物語に関係した部分にも関係する。1年後、つまり「少年ジャンプ」1983年19号(発行日は4月25日)に掲載された回はというと「意外な欠陥…!?の巻」(第16巻収録)で、「黄金のマスク編」の終盤に差し掛かっている頃だ。正義超人に生まれ変わるつもりだったバッファローマンは、悪魔将軍を裏切り、カツラを脱ぎ捨て、キン肉マンの代わりに悪魔将軍と戦う。その間にキン肉マンはテリーマンと特訓して新必殺技(キン肉ドライバー)を編み出し、試合会場に戻ってきたところ、バッファローマンが悪魔将軍の地獄の断頭台の餌食となる……といったあたりだ。

第12巻収録話の時間軸を戻すと、「アイドル超人vs悪魔超人」の団体戦を行い、テリーマン、ウォーズマン、ロビンマスク、ブロッケンJr.、ラーメンマン(モンゴルマン)はアイドル超人として「7人の悪魔超人編」を戦い、バッファローマンは「悪魔超人」のシリーズ・ボスであった。にもかかわらず、この第12巻収録の「ビッグ・レスラーとアイドル超人」の企画では、悪魔超人であるはずのバッファローマンが含まれており、辻褄が合わないところだが、第12巻刊行の時期の「少年ジャンプ」における物語の進行状況から見ると、バッファローマンはまぎれもなく正義超人(ばかり)であり、アイドル超人に含めても違和感はない。

ちなみに、「新キン肉バスター!!の巻」では、1000万パワーを全開にしたバッファローマンのことを、キン肉マンが「まるで発電所だ 超人発電所だ——っ!!」と形容するが、プロレス界で「人間発電所」と称されたのは、ブロッケンJr.と一緒に描かれているブルーノ・サンマルチノである。

よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。