Marble

今、「ライターの価値を上げる」という記事をぼんやり書いている。

僕の中では「ポエムの言葉の価値を上げる」ということと本質的には同じで。基にある価値を改めて見直しながら、イメージを一新させる必要がある。そこにある言葉をまとめるだけではなく、「新しい価値をつくることができる」という現象を見せなくちゃいけない。文章やインタビューを通して、関わった人(インタビュイーや読み手)の気持ちや行動を変える力を提示していく。わかりやすいのは利益をもたらすこと。

*

思考と実験

あまり争いごとが好きじゃない。完璧な人なんていないと思っている。全ての人に「良いところ」と「悪いところ」が内在していて。どちらか一方だけ、みたいな人なんて存在しない。仏陀もキリストもきっとそう。人間ってそんなものだと思う。

矛盾を抱えているのが人間だ。「器が大きい」という表現は、その矛盾を受け入れることができる人のこと指している(僕の考えではね)。「清濁併せ呑む」というのはそういうこと。複数の視点や矛盾点を受け入れた時にはじめて手に入れることができる視座がある。

あらゆるところにめいめいの正義があり、それらが結託したり、対立したりしていて。交わり合った時に次のカオスが生まれる。大切なことは、表面上の言葉の意味だけに惑わされてはいけないということ。

文学に惹かれる理由はそこにある。文学というのは複数の感情が絡まって身動き取れない状況で、「人は何を選ぶのか」を突きつけてくる。矛盾や理不尽、そこでの葛藤をいかに乗り越えるか、またはどう打ち負かされたか。僕の定義する「文学」は、それらを描いた作品のことを指す。迷いなく勝利する正義に文学性を感じない。人は迷う。その迷いが複雑であるがゆえに、僕たちは文学を通して「生きること」の難しさや尊さを再認識できる。

*

この前、とあるコーヒー屋の店主にインタビューをした。彼はハンドドリップで淹れるだけでなく、生豆の焙煎もしている。彼が言った言葉が忘れられない。

「豆は〝豆〟以上のものにはならない。どれだけうまく焙煎しても、豆が持っているものしか出てこない」

これはネガティブな意味ではない。フラットに事実と向き合い続けてきたからこそ出た言葉だ。それぞれの豆には長所と短所がある。焙煎によって、短所が全面に出てきたら「おいしくないコーヒー」と言われるけれど、たとえ長所が少なかったとしても短所を抑えつつ上手に〝良さ〟引き出して拡大してやれば、それは「おいしいコーヒー」になる。

人間もきっとそう。僕たちは受動的に相手の印象を味わうのではなく、能動的に相手を見る必要がある。生豆を焙煎するように、良いところだけを引き出して、ドリップコントロールをして、美しさを抽出する。僕たちは、自分の力で「おいしいコーヒー」を飲むことができる。

誰かが運んできた「コーヒー」を評価しているだけじゃつまらない。自分で焙煎したり、ドリップできると、人生は楽しい。

*

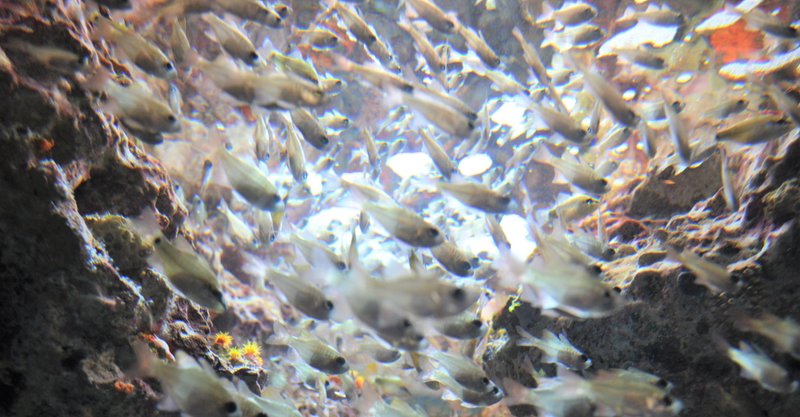

いつだったかの記事にも書いたけれど、人間はマーブル調なんだ。良いところとと悪いところが混じってできていて。それは感情にも言い換えることができる。喜びの底には悲しさがあったり、怒りの脇にも僅かな楽しさがある。それらはバランスをとりながら同居していて、その中で最も主張する感情が表に現れているという仕組み。

「何かの価値を上げる」ということは、入り交じったマーブルから美しい成分をすくいあげて、拡張すること。そして、それを自分以外の誰かにわかりやすく伝えること。

それができるようになれば、ネガティブな要素であっても、「ふさわしい状況」を与えさえすれば価値が光り出すことに気付く。全てを否定したり、全てを肯定することによって、まだ見ぬ可能性をあっけなく破棄してしまう。とてももったいない。「半端者」と呼ばれるかもしれないけれど、僕は安易に目の前のことを否定できない。

僕は今、そういうことに興味がある。

「ダイアログジャーニー」と題して、全国を巡り、さまざまなクリエイターをインタビューしています。その活動費に使用させていただきます。対話の魅力を発信するコンテンツとして還元いたします。ご支援、ありがとうございます。