事業部長が考える!生産性の高い社会人と低い社会人の『違い』

今まではマーケティング活動を行う上での基礎体力となる「課題発見力」と「課題解決力」について触れてきました。

次は生産性について考えていきます。特に、組織で働いているシチュエーションでの生産性についてです。

生産性が高い社会人とはどういった人なのか?

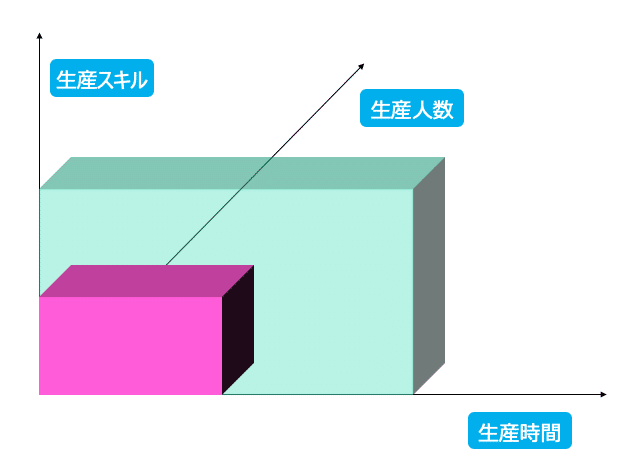

私は、課題が明確であった場合に、

生産量を決定づける変数は下記の3つと捉えています。

生産スキル:分野ごとにおける職能スキル

生産時間:単純労働ではなく、クリエイティブな労働時間

生産人数:生産スキルを持った人員数

上記の図では、緑の組織とピンクの組織では、圧倒的に緑の組織の方が生産量が多いということを示しています。

緑の組織を作れる人が生産性の高い社会人です。

FBサイクルの仕組みが生産スキル向上のキモ

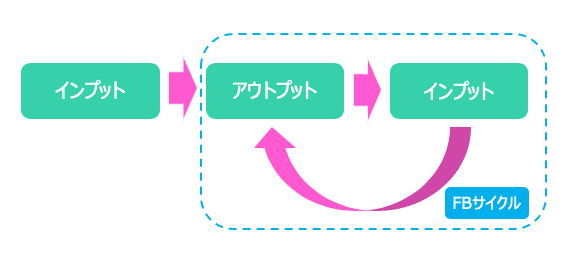

生産スキルを伸ばすためには、社内のノウハウおよび社外のノウハウを吸収することに対して貪欲に実行していく必要があります。

また、得た知識をすぐにアウトプット、更にフィードバックを得ることで、知識を頭に定着化させ生産スキルは伸ばすことができます。

つまり、生産スキルを伸ばせる人とはこのFBサイクルを回す仕組みを作れる人のことを指します。

読書、セミナー、日々の思考からインプットを強化し、自身で勉強会実施やブログ執筆などでアウトプットをしていくことを勧めます。

脱ルーティーンで生産時間を引き伸ばす

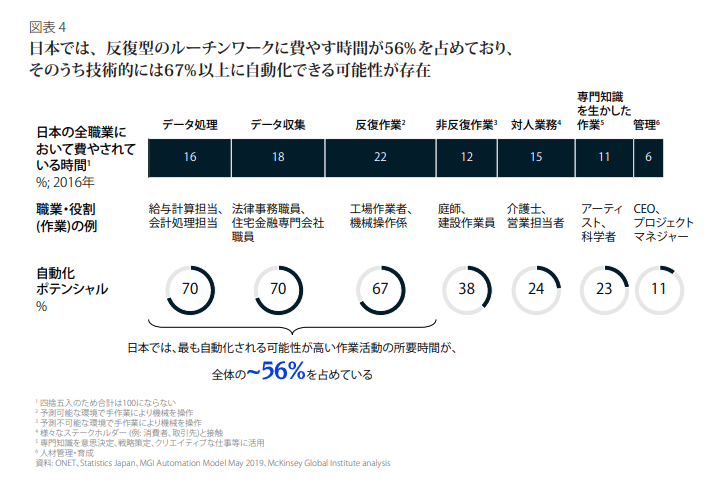

生産性が低い組織の大半はこの生産時間を確保できていないことが、ほとんどではないでしょうか?

現に、マッキンゼーの調査レポートでも、日本が全職業の作業時間のうち、56%が反復型ルーティーンワークであり、自動化で減らせる仕事は他国と比較し最も高いと出ています。

つまり、生産時間を伸ばせる人とは、定型業務を削り、クリエイティブな業務時間を増やすことができる人のことを指します。いわゆるBPRと呼ばれる役割です。

ただし、このBPRを行うためには、実際に業務に入り込まない限りはできないものなので、現場ですでに実施している方が自動化を実施する必要があります。

このBPRが成功すると、格段にクリエイティブな時間が増えるため、業務フローの棚卸しは定期的に実施することをお勧めします。

育成は教師の為にもなる。採用はカンフル剤に。

生産力と生産時間を伸ばすことが大事と話をしましたが、最も大事なのはこの生産人数を増やせるか否かです。

なぜならば、上記の2つを実現しても個人レベルでは生産性が向上するかもしれませんが、

仕事は組織で実行するものなので、一人だけ生産性高い状態でも何も前に進まないからです。

よって、『育成力』と『採用力』の二つがないと生産人数を増やすことができず、組織としての生産力を引き上げることができません。

人を育てる為には、教えることができるレベルまで教師側が物事を理解しておかないといけないので、

結果的に育成を行うことは、教師側のレベルが引き上がり、ベースラインだけでなく、トップラインまで引き上がるという副作用が発生します。

また、内部から育てるだけでなく、外から引っ張ってくるという採用も重要です。

社外の血を入れることで、ノウハウが強化され、より強い組織に生まれ変わるので、生産力向上にもレバレッジがかかります。

最後にまとめ

今回は生産性の高い社会人と低い社会人という話をしましたが、

評価されない、給与が上がらないという悩みを持たれている方は、今一度自分がなにをできていて、何ができていないのかを考えてみてください。

おそらく、そこに答えはあると思います。

是非、組織全体の課題に取り組み、生産性の高い人材になってください。

参考図書として、是非こちらも一読ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?