読書メモ#6 SDGs思考~2030のその先へ、17の目標を超えて目指す世界~(前編)

ちゃんとSDGsの知識をつけないといけないと業務に連動して読み始めた。3ヶ月も前回投稿から開いてしまった…読んでる本の量とアウトプットが追い付いていない。まぁ纏めるとしっかり頭の中に入ってくる感じは最高に良き!

全体感想

SDGs/ESGの初歩的なところや歴史から入り、様々な専門的な視点から記述されている本です。今回は前編として纏めましたが、前半だけでも十分理解が進み、様々な事情に置き換えて考えることができます。後編を纏めるかどうかは気分次第です笑

メモ:第1章 2030年のその先へ、17の目標を超えて目指す世界

<人類の共存を目指す二つの大きな流れーSDGs誕生の背景>

人類の生存戦略とは一体何か。人間が生物ピラミッドの頂点に君臨しているのは、文字と言語を用いてありとあらゆる情報を次世代に伝える「教育」という手段を持ち合わせているからです。人間は教育という生存戦略を通して文明を作り出してきた一方で、歴史を振り返ればもっぱら殺し合いのために活用してきました。「戦争」いわば「勝つ」ための生存戦略です。しかし、15世紀頃に鉄砲が発明され、20世紀にはとうとう原子力爆弾が作り出され、人間はようやく、このまま殺し合いを続ければ人類が滅びることに気がつきます。こうして人類の生存戦略は「共存」である、というコンセンサスが形成され、公式に最も大きな形で文書になったものは国連憲章です。

勝者か敗者か、生か死かという人類が歩んできた二元論に対して、SDGsすなわち「2030アジェンダ」は「持続的な共存」という新たな戦略を明確に持ち込む。この生存戦略を193ヵ国すべての国連加盟国が全会一致で採択できたことは、地球上に生きる70億人の総意が込められたと言っても過言ではない文章が採択された。人類の生存戦略の一つの到達点ともいうべき画期的な出来事であるといえる。

*国連憲章

三つの重要な目標に注力する

⒈二度と戦争をしないこと(平和)

⒉飢餓から人々を救うこと(開発)

⒊人々が生まれながらにして持つ可能性を摘まないこと(人権)

<1990年代における変化:グローバル化>

国際社会の変化が起こったグローバル化の要因として、情報通信技術の普及と移動手段の発達が挙げられる。人やモノの大量移動が可能になり、多国籍企業が躍進し、金融取引が国際化され、国際市場が形成されるアド、経済の面で大きな変化が生じた。一方で、負の側面として、感染症の流行も多くみられた。依存し合い、世界中で制御することが困難な問題が起こり始める。

<環境保全に向けた国連、国際社会の動き>

1980年代にこのまま消費が拡大すれば地球が持たなくなるのではないかという議論が浮上し、「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念が生まれます。

<MDGsの誕生>

平和・開発・人権を引き継ぐ形でミレニアム開発目標(Millenium Development Goals;MDGs)が定められる。ニューヨーク開催の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言と1990年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、一つの共通枠組みとしてまとめられた。2015年までに達成すべき八つの目標を掲げました。

*MDGsの八つの目標

⒈ 極度の貧困と飢餓の撲滅

⒉ 普遍的な初等教育の達成

⒊ ジェンダー平等の推進と女性の地位向上

⒋ 乳幼児死亡率の削減

⒌ 妊産婦の健康の改善

⒍ HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

⒎ 環境の持続可能性の確保

⒏ 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

<年表>

1984年|国連「環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)」組織される

1987年|ブルントラント委員会最終報告書の中に初めて「サステナビリティ」が使われる

1989年|米国と旧ソ連の冷戦が終わる

1991年|湾岸戦争を皮切りに国家を崩壊させるレベルの戦争が続く

1992年|ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催される。当時のほぼ宇部ての国連加盟国172カ国の政府代表が参加。リオ宣言が提唱。「アジェンダ21」が採択。

1997年|京都議定書

2003年|SARS大流行

2000年|ニューヨーク開催の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言

2012年|リオデジャネイロで地球サミット開催

2015年|国連総会において全会一致で「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択

2015年|パリ協定

2020年|新型コロナウィルス感染症(COVID-19)

<SDGsの構成>

17の目標は大きく四つ(開発・経済・地球環境・全体を支えるような枠組み) に加えて、それぞれの目標には定性的・定量的なターゲットが定められており、全体として、169の課題(ターゲット)が提示されている。しかし、この17の目標と169のターゲットだけみても、SDGsが目指す世界観は明らかにはできない。2030アジェンダは35ページからなる文書で、その中には前文(2ページ)⇨50段にわたる宣言⇨169のターゲット⇨12段落からなる実施手段とグローバル・パートナーシップ⇨20段落にわたるフォローアップという重要な要素が組み込まれている。そして実は、その前文や宣言の中にこそ、SDGsという思想全体を理解するための重要なヒントが隠されている。

SDGsが想起する未来の社会像は、

「世代を超えて、すべての人が、自分らしく、よく生きられる社会」

世代を超えて、すべての人が、

▶︎「誰ひとり取り残さない(no one will be left behind)」。格差のない世界や障がい者やLGBTQ、高齢者と言った人々の権利が蔑ろにされない

自分らしく

▶︎「より大きな自由(in larger freedom)」が平和の中で実現されるべきである。freedom=「人生における選択肢が多いこと」「できることが多くなる」「できることの選択肢が多いこと」。2030年を生きるあらゆる人々のために「自分の意思で未来を自由に選択できる世界」の実現を目指すという決意が表明されている。そして「多くの選択肢から自分の人生を選ぶ」ということは、とりもなおさず「自分らしい」人生を送ることを意味する。

よく生きられる社会

▶︎「我々が思い描く世界は、すべての生命が栄え、すべての人々が身体的、精神的、社会的によく生きられる(well - being)の世界である」

17の目標た169のターゲットにばかり目がいってしまいがちですが、こうした根源的な未来像が理解されなければ、取り組む意義がないとすらいえる。

<SDGsがビジネスで重要視される三つの理由>

SDGs国連総会にて採択された、政治宣言のため、加盟国に対して何の拘束力も強制力もありません。また具体的なことは一切書いていない上に、技術的に実現が可能かの検証もされず、割り当てられる予算もありません。すべての加盟国が賛同したという歴史的に偉大な文書である一方で、国家にとっては法的にも政治的にも、定義することが非常に難しいのがSDGsである。

*三つの理由

⒈SDGsが大きな機会を創出するから

▶︎2030年に向けた人類の未来予想図であるため、新しい市場を創出する機会として捉え、勝機に繋げていける。

⒉SDGsによってリスクを最小化できるから

▶︎SDGsが示唆する気候変動への対策や人権尊重のための方向性は、企業にとって自らが生み出す負の社会的インパクトを最小化する。リスクを最小限にするヒントになる。

⒊SDGsは経済形成の土台を形成するから

▶︎企業の本分である「利益を挙げながら社会に対して善を成すこと」に合致する。

メモ:第2章 今なぜSDGsに取り組むべきなのか

<六方よしがSDGs時代のスタンダードな経営>

日本においてSDGsが親和性を持って受け入れられている背景には「三方よし」の考え方があるからです。

ここでは、三方よしではなく、六方よしの経営を取り上げている。

六方よし

①売り手よし

②買い手よし

③世間よし

④サプライチェーン状の「作り手」が守られ、真価を発揮すること

⑤私たちの活動の舞台である「地球」が健康な状態であること

⑥私たちの次の世代、それに続く将来の世代にふの遺産を残さないような行動を私たちが取ること

<SDGsコンパス>

企業むけの行動指針で、SDGsに取り組むステップを説明している。

〜5ステップ〜

①SDGsの理解

②優先課題の決定

③目標の設定

④経営への組み込み

⑤報告とコミュニケーション

<企業のSDGsへのアプローチ>

①マッピング

自社のサプライチェーンを分解し、各プロセスで事業活動とSDGsへの関わりを関連つける方法。可視化することができ、各目標への取り組みについてKPIを設定し、具体的な施策の立案へ進めることができる。

②マッチング

人口減少や空き家問題など顕在化している社会課題と解決策を掛け算することにより、新しい価値を生み出す方法。具体的な事業アイデアに結びつけやすく、利益を生むビジネスを創出しやすいことが特徴です。

③社会的インパクト投資

財務リターンと並行して社会的・環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資の考え方です。投資を決める際に、金銭的なリターンだけでなく、社会に与えるプラスの影響も加味して判断することによって、社会と経済のバランスを図ろうというもの。この一つの形態として、自治体が一部の事業を民間に委託することにより、コストの差の一部を投資家が利益として得る社会的インパクト債(SIB)がある。

④参照手段としての活用

もともと社会と繋がった極めて強い経営理念とその実践方法をSDGs登場以前から確立している(例:味の素、オムロン)企業において、無理に事業をSDGsに合わせるのではなく、方向性を確認するための参照手段として活用する方法。

⑤ESG投資対応

環境(Environment)社会(Social)ガバナンス(Gavernance)に配慮した経営を行なっている企業を重視・選別して行う投資の形態。

⑥経営への実装

SDGsを経営理念と事業計画へ実装していく手法。経営理念をSDGsの視点から見つめ直し、事業活動が社会に与えるインパクトを勝ち創造のストーリーとして具現化する。これまでのアプローチのSDGsに貢献するのではなく、経営そのものがSDGsに支えられている状態。

メモ:第3章 SDGsを経営に実装するための思考法

SDGsを経営戦略に取り込む付加価値の差分は3つの新たしい思考に宿る。

1、時間的逆算思考・・・ムーンショット理論とバックキャスティング

未来のある時点での実現すべき事柄を決定し、その達成のためになすべきことを導く思考方法。10年以上先の長期を見据え、現在の延長線上ではなしえないビジョナリーな目標を打ち立てる。

ムーンショットに重要な三つの要素

▶︎Inspire:財務目標は重要だが、人々を魅了し、強く働きかける

▶︎Credible:単に壮大ではなく、十分に実現可能性があり、人々に道理的に感じさせるものでなくては行けない

▶︎Imaginative:「これが現実でできたからどんなに素晴らしい世界になるだろうか」と創造力を刺激する斬新なものであることが必要。

ムーンショットの達成に必要なバックキャスティング

▶︎フォアキャスティング:現在の統計やデータ分析から今後の予測をたて、必要な施策を実行していく

▶︎バックキャスティング:定義した未来が実現されるための必要条件や前提となる技術を考え、未来を基準に必要なプロセスを設定する。

ある意味、強引に未来を決定してしまうことで、その地点に向かって引力は働いていくのかもしれません。

2、論理的逆算思考・・・演繹的イノベーションとデザイン思考

顕在化している問題に対して、本来のあるべき姿から演繹的に解決方法を考え、イノベーションを導き出す思考法方法。

イノベーションという言葉が出回っている中、対処療法的なイノベーション(帰納的イノベーション)になっている。イノベーションとは、人間が本来ありたいと思う姿から逆算して起こすべきで、問題の根本原因に応える演繹的イノベーションが重要。

演繹的イノベーションの源泉「デザイン思考」のプロセス

①ユーザー視点での観察よって顧客の問題を発見する

②体験かちを再定義し、ユーザーの満たされていないニーズを特定する

③ブレインストリーミングを重ねて創造的なアイデアを出す

④アイデアを実際に確認するためのプロトタイプを作成する

⑤フィードバックを得て修正を重ねていく

複雑・複合的な問題に対しては、単純に「AかBか」ではなく、「AもBも」という発想で臨まなければならない。システム思考では人が車に乗ることが前提であることに対して、デザイン思考は人が車に乗らないことを考える。どちらが良い考えか、ではなく、どちらのアプローチからイノベーションのヒントを見つける必要がある。

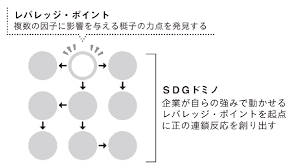

3、リンゲージ思考・・・レバレッジ・ポイント理論とSDGドミノ

様々な目標が相互に連関し(リンゲージ)結びついていることです。

SDGsの17の目標、169のターゲットは決してバラバラに存在するものではなく、どこか一つを実現しようとすると、他の目標達成を阻害する要因が生まれてしまうケースも考えられます。一方で、二つ以上のターゲットに同時に取り組むことで相乗効果が生まれ、目標達成にプラスの影響が生まれることもあります。目標を実現するためのレバレッジ・ポイントを発見することが重要です。そこから得られるポジティブな連鎖が起こることにより、社会的インパクを創出することができる。(これを本書ではSDGドミノという)

+α:社内外コミュニケーション

SDGsに関する取り組みについて発信し、ステークホルダーとコミュニケーションを行うことも重要です。コミュニケーションは、社内発信と社外発信の両面がありますが、重要なのは、情報発信を通じて社内におけるSDGsへの取り組みについて認知を高め、社員のモチベーション向上に寄与し、最終的には業績の改善につながるという構造を作り出すことです。環境や人権、ガバナンスの課題に対して本質的な取り組みがなされていることが大前提です。

社内発信(=モチベーション向上)

発信→対話→参加→行動というプロセスを経て、社員一人一人が自ら考え、動き、責任を持つようになります。これが自分ごと化するということです。単発施策ではなく、通年で計画を立て、戦略的なコミュニケーションプログラムとして運用する。

▶︎トップメッセージ

・何度も繰り返し伝えることが最重要

・自分ごととして語るレベルまで腹落ちしていること

▶︎対話の場の創出

・経営陣と社員が一堂に会するタウンホールミーティングや社内SNSなど双方向で議論する機会を設定する

▶︎参加型にする、評価に組み込む

・施策①:社内表彰の制度を設ける(ex.社内SDGs大賞)

・施策②:人事評価に反映させる

▶︎意欲的な若手層を巻き込む

・独自の動きやイニシアチブをサポートする

社外発信

社外発信を行うことで社外認知を獲得、その後社内認知向上に還ってくるブーメラン効果が期待できる。

▶︎インフルエンサー

・自社役員と他社役員の対談

・国内外のカンファレンス等の発言

▶︎投資家

・統合報告書の発行

・ESG情報のウェブサイトでの発信

・アワードへの応募・受賞

▶︎顧客・生活者

・ウェブサイトでの発信

・新聞広告なぢ

・地域への貢献

▶︎潜在的人材

・人事部による採用プロセスでのSDGsへの取り組み発信

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?