わかかりしかな己れもわかくて ー 和泉式部へ

保田 與重郎(やすだよじゅうろう)という名に曖昧な記憶があって、手に取った本。

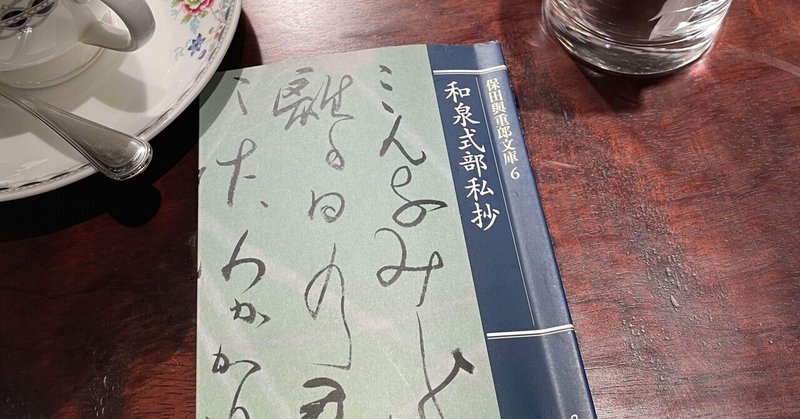

保田與重郎文庫6『和泉式部私抄』新学社

この表紙の書に

ミんなみの 島離る日の 君のうた わかかりしかな 己れもわかくて 與重郎

という歌が記されています。

「ミんなみ」とは「南」のこと。

「みんなみ」と入力したら、一発で「南」と変換されました。

南の島って、どこだろう。そして、

島を離れたのは、君。

いえ、己れなのかもしれない。

どちらにしても、「若かった」という己れ(おれ)は、いまではもう若くないのでしょう。そして、かつてのその時に君がくれた歌が「わかかりしかな」と回想しているのですから、その後の二人の間に起こったことがいろいろ想像されて、胸が少し締め付けられます。

この歌、『和泉式部和歌集』で確認しなくちゃ。と思うほど和泉式部っぽい。

こんな歌を詠む保田與重郎が書く「和泉式部」に入り口から惹かれて読み進めると、一節にこんな文章がありました。

和泉式部も理想を求めると云ふよりも、新しい驚きを求めてゐた女の一人だった。遥かに鮮明な、うつつとゆめのへだてのない、うつしみの聲である。さういふ形として、もっともあざやかな現実感のあふれた美しさであった。

この夢と現実のあはひに生まれた美感。

和泉式部は、百人一首の

あらざらん このよの外の 思ひでに 今ひとたびの あふこともがな

のように、死ぬ前にもう一度逢いたいと思う人は誰だろう。と、女なら一度は考えたことがあるのではと思う歌や、

『後拾遺和歌集』の1162番にある

もの思へば 沢の蛍も わが身より あくがれ出づる たまかとぞみる

のように、自分が想っている程には好きな人からは想われていないと感じている時の行き場のない苦しい胸のうちを客観視したような歌があって、1000年以上経っても瑞々しい心が蘇るのですが、その和泉式部が「理想」ではなく「新しい驚き」を求めていたとは。

「理想」は、自分の頭で理屈で考えた(または誰かが作り出した)仮想のことですが、そういった理想ではなく、また現実でもなく、「新しい驚き」を求める。ということとは?

続く文章を読むと、「新しい驚き」とは「うつつ(現)とゆめ(夢)の隔てのない、夢と現実のあわい(間)に生まれた美感」ということらしい。

「新しい驚き」で思い出すのが、世阿弥の『風姿花伝』の別紙口伝にある

人の心に珍しきと知るところ、すなはち面白き心なり。花と面白きと珍しきと、これ三つは同じ心なり。

(中略)

ただ花は、見る人の心に珍しきが花なり。

という記述です。

『世阿弥芸術論集』新潮日本古典集成

「人の心に珍しきと知る」ということは、自分の中に既にあることとの比較がされることが条件にあって、「新しい驚き」というのも自分の経験との突き合わせの結果といえそうです。

その際に、自分の中にあることと全く関係性を見つけられないものは反応のしようがありませんが、僅かであっても自分の中に既にあることと、自分の外部との間に、新しい関係性が発見できた時に驚くのでしょう。

そして、そのときの無意識に反応した「感じ」を自覚する瞬間が、「夢と現実のあわい」であって、そのあわいの一瞬を逃さずに掬い取って言語化しているのが、和泉式部の歌なのではないでしょうか。それが「うつしみの聲」。

そんな風に思いました。

感じていることを言葉にしていくという行為は、感情的で、かつ思考的。

感情と思考を切り離さないで同時に動かすことは、ヒトが言語を獲得していった過程をなぞるようでもあって、すごく生きている実感がしそうです。

今感じていることを、素直に見つめてそのままに言葉にしていく。それも、抽象的や観念的な言葉ではなく、具体的な言葉として。

*

振り返ると、これまでは「なりたい自分」という理想モデルを想定して生きてきて、それが50代になってモデルが描けなくなってもがいていたように思います。理想は決して悪いことではなく、理想のモデルがあることでいろいろな経験を重ねることもできたのですが、もういいかも。これからは、私も「新しい驚き」を求めていきたい。

これまでの経験が自分の中にあることによって、新しい驚きが生まれることになるなんて、すごく素敵だと思うのです。

これって、なんとなく小泉今日子の『月ひとしずく』の気分。

あっ、井上陽水と奥田民生もね、歌ってますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?