「正義」の発生するところ〜『憲法9条とわれらが日本 未来世代へ手渡す』

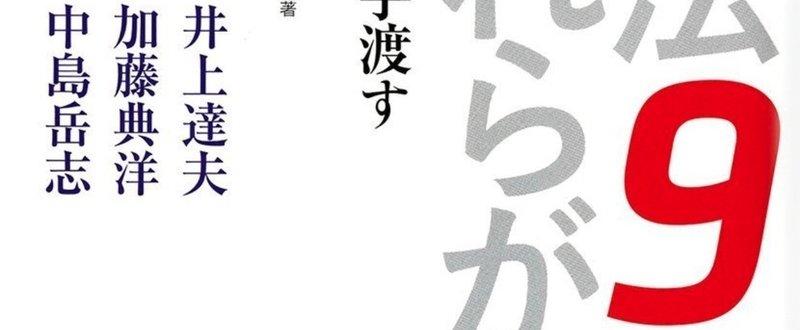

◆大澤真幸編『憲法9条とわれらが日本 未来世代へ手渡す』

出版社:筑摩書房

発売時期:2016年6月

憲法九条に関して、社会学者の大澤真幸が三人の論客に意見を聞くという趣向です。登場するのは中島岳志、加藤典洋、井上達夫。一般に流布する「護憲/改憲」の枠には収まらない議論という触れ込みではありますが、そもそも護憲論にも改憲論にも様々なヴァリエーションがあるのは昔から当たり前の話で、ここでは三人とも明確に改憲論を披瀝しています。末尾には大澤自身の改憲論も収められています。

中島が九条改憲論に転じたのは多分に戦略的な認識にもとづいたもの。戦後、九条の後退戦がずるずると続くなかで、集団的自衛権の行使までもが認められてしまった今、「戦略的な九条保持論」は破綻した。かくなるうえは自衛隊にできることとできないことを明確化して縛りをかける以外にないというわけです。ただし、その前後で展開される保守主義にまつわる理念的な話は相変わらず退屈。保守主義を原理的に見直す中で超越軸を考える時、親鸞の思想が重要になりうるというビジョンも日本の知識人の一つのステレオタイプを踏襲するようなもので、今ひとつ魅力が感じられません。

加藤は九条に関して三つの提案を行なっています。自衛隊を二分割して国土防衛軍と国連待機軍とに再編する。非核三原則を憲法に書き込み、さらに核兵器の拡散を防止するためにMAD(「相互確証破壊」戦略)の関係を完全に普遍化する。基地の撤廃条項を加える。以上の三つです。本人も明示しているように、それぞれロナルド・ドーアや矢部宏治の議論をベースにしたアイデアです。もっとも核兵器管理に関する加藤の提案は通常の核軍縮とはベクトルが逆向きになり、机上の空論とは言わぬまでも現実に賛同を得るのはむずかしいでしょう。

独自のリベラリズムを提唱する井上の発言は三者の中でもとりわけ挑発的。護憲派も改憲派も「欺瞞」、あれも「欺瞞」、これも「欺瞞」と舌鋒鋭くぶった斬っていく語りに淀みはありません。とはいえ井上の理路も充分に御都合主義的ではないかというのが正直な感想。「規範的判断は一定の公理的原理からの論理的演繹のみによって導出できる、などという基礎付け主義」を斥け、安全保障政策に関しては「経験的前提」を持ちだしているのはどうなんでしょう。絶対的平和主義には無理があるとする「経験的前提」にしても、大澤がやんわり反証しているように哲学者たる者が安直に依拠しうるような自明なものとは必ずしも思えません。

さらにいえば、憲法と実態の矛盾を解消することに最大限の関心が向けられているために、現実政治の効果という点に無頓着なのも気になりました。日米安保体制は戦後日本がアジアで生きていくうえで必要な枠組だったと総括する一方で、日本が改憲し徴兵制を行なうべしと主張するに際して、そのことが周辺諸国に与える緊張ということに言及しないのは不思議です。自身の「リベラリズム」の彫琢に熱心なのはけっこうですが、最初から実現性のないことを見込んで(実現したとしても影響を受けるのは若者である。)理論のために理論をこね回しているという印象もまた拭いがたい。

大澤の積極的中立論や国連改革案は、柄谷行人の贈与論をベースに自分なりのヒネリを加えたものといえるでしょうか。結論的な提案よりもその思考プロセスにこそ読みとるべきものがあるように感じます。《ソフィーの選択》を引用しながら「人間が何者かであるための原選択に、深い後悔の念をもちうる、とうところにこそ、普遍的な正義があるのではない」かと問いかける、大澤の哲学的思考にはたしかに示唆されるところ大でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?