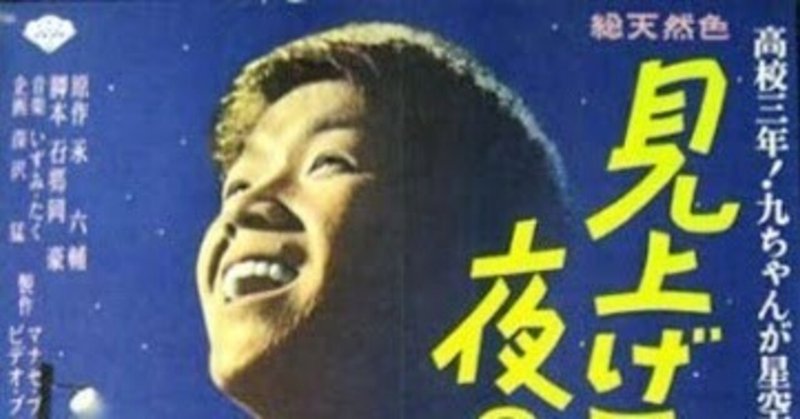

番匠義彰「見上げてごらん夜の星を」

2022年3月ラピュタ阿佐ヶ谷で、番匠義彰「見上げてごらん夜の星を」 原作は永六輔。 脚色は石郷岡豪。

荒川区南千住の「光の球場(=東京スタジアム)」に隣接する都立荒川高校が舞台。夜間部の勤労学生(坂本九)に全日制の美少女(榊ひろみ)が恋をした。青年教師(菅原文太)や49歳の守衛学生(伴淳三郎)と一緒に「見上げてごらん夜の星を」爽やかにロマンチックに味わう、珠玉の青春映画。

坂本九の若き日の姿と甘い歌声がスクリーンの中に永遠に刻み込まれた、名作というよりも、歌謡ドラマとして珠玉のプログラムピクチャーのほぼ完成品である。舞台となる定時制高校の教師が真面目で実直な菅原文太アニイ、戦争帰りで苦労してやっと学問する余裕ができた伴淳おじさん、それに左とん平のようにコミカルで陽気なクラスメートもいる、坂本九のクラスメートはサイコーだ。

昭和38年と言えば、日本が敗戦の打撃から本格的に立ち直り、高度成長期を歩み始めた頃、でも下町の空気は貧富の差もまだ激しかったし、昭和ノスタルジーと思えるような今とは全然違う雰囲気の世の中だったのであろう。私が生まれる3年前のことだ。私は小学生の頃の昭和40年代、東京の下町で昭和38年にあったような情景は、まだ残っていた。

定時制高校は、昭和の時代は「貧しい少年少女が働きながら高校に通う」という、全日制で無いもう一つの学校だった。今思えば、同じ学校の同じクラスを、昼と夜で違う生徒が使っている。全日制の子供たちは恵まれていて、定時制の子供たちは若くして苦労している、そんな先入観を取り外し、その上で世の中をもっと巨視しましょうよ、という話。

松竹映画だから、どうしても教条的なストーリーテリングが前面に出てしまう。それは仕方ないことで、世の中に影響力のある媒体が同時に啓蒙をする立場にもあったのではないか、当時の社会。ロマンポルノやAV、更には動画配信で、どんどん性や暴力が過激に描かれる様がエスカレートする以前の、牧歌的なのどかな時代。

こんな時代があったねと、いつか語れる日がくるわ。と思う間もないほど、坂本九さんは、突然死んでしまった。定時制高校に通っていた勤労学生も、ちゃんと大学に進学して、就職して、結婚して、過去は過去として将来の糧としながら明るい未来を夢見ることができた健全な時代、ステキです。当時の世相として、ウソは無いんだと思う。

物語としては、勤労学生は定時制であれ、全日制であれ、同じように苦学してるんだから、仲良く手と手を取り合って生きて行こうぜ、というピュアに美しい青春賛歌であり、若い熱血教師の菅原文太も含め、それだけでは単調なドラマに終わってしまいそうな所に二つのアクセントが、伴淳おじさんと光の球場である。

光の球場とは言わずと知れた東京スタジアム。1962年に大毎オリオンズの本拠地として開場し、1972年には客の不入りで閉場になってしまった。1968年当時だと東京オリオンズの本拠地で、オーナーは永田ラッパで有名な永田雅一が私財までつぎ込んで完成させた。永田オーナーって大映の社長だったのよね。

光の球場と呼ばれていたのは、当時の南千住辺りでは夜にネオンサインが煌々と煌めくような場所があまりない下町で、文字通りナイター照明が街に光を放っているからだったらしい。舞台となる都立荒川高校(←恐らく架空)は敷地が東京スタジアムと隣接していて、定時制の仲間がグラウンドで草野球するナイター照明は光の球場からなのである。

クラスの仲間が何度も「見上げてごらん夜の星を」を聴きながら空に煌めくお星さまを眺めるのは光の球場の照明が落ちてから。彼らにとって勉強の場が定時制高校とすれば、労働と仕事の合間に息抜きするのが、ゲームが行われていない日の光の球場だったのだ。いつか光に照らされる自分の姿を夢見て。

伴淳三郎は、十代ばかりの定時制高校の中で、一人だけ49歳のおっさんである。担任教師の菅原文太とも齢が二回りは違う。そんな彼が高校の弁論大会で、仕事の都合で急遽欠席したクラスメートの代打で自らの戦争体験を語り始める場面。ここでいきなり私の涙腺は決壊。40人の出征仲間のうち4人しか帰国できなかった厳しい現実。今は美術館の守衛をする彼にとって、勉学できる今は、それ自体が奇跡であった。

戦争体験を語った弁論は学校の特別賞を得たが、それは全日制と定時制の生徒間の絆を強くした。ひろみは坂本に一目惚れしてラブレターを書き、グループ交際に発展するが、仲間が気を聞かせてそれは二人きりのデートになった。ひろみの従兄が坂本と同じ職場で、仲違いから乱闘に発展したり、優等生だったクラスメートが父親がヤクザと言う理由で就職できず、失意で学校を辞めたりした。

菅原先生も奥さんの故郷に帰って八百屋の仕事を近代化して成功する夢を語る。坂本が先導し、照明の消えた光の球場にこっそり忍び込み、みんなでダグアウトの上に横になって夜空を見上げ「見上げてごらん夜の星を」を歌う場面には、どんなに過剰でも過剰すぎることなんてない、真のロマンチシズムを感じた。

ひろみの従兄はぐれて仕事も勉強もまともに出来なくなっていたが、坂本の「俺は孤児だ。色々面倒だと思っても、両親や兄弟がいるお前の方がどんだけ恵まれてるのか、分かってんのか」九ちゃんの屈託のない笑顔は単なる優しさからだけではない、苦労してきたからこそ心底、笑顔で振るまえる、ことをみなは知った。

菅原先生は脱サラして、三浦半島で野菜を育てて東京で売る商売を軌道に乗せた。九ちゃんの実家、もう親戚しかいないけど三浦半島。ひろみやとん平、伴淳、みんなと一緒に里帰りして、菅原先生を手伝った。「俺、この会社に就職しちゃおうかな?」チンドン屋が光の球場の傍で宣伝してる。野菜が飛ぶように売れている。明るい将来は始まったばかりだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?