【寄贈、購入…保管?】所蔵作品展「MOMATコレクション」(2024.4.16–8.25) 東京国立近代美術館

始まりました、MOMATコレクション。

今季の展示概要は公式ウェブサイトをチェックしてもらって。

いつ行っても「面白いな!」「うーん?」「すごっ」「うぇぇ…」「この手のは苦手」「これ好きだわ」→最終的に「今回も目一杯だった…」

という感情、感想のジェットコースターに乗せられているような所蔵品展である。

今回も企画展が始まる前の時期に訪問。土曜日の夜間開館を利用。

4階のハイライト

今回は加山又造の屏風がドーンと。

この作品の前に置いてある長椅子は座り心地がとても良いのだ。

なんか、宇宙だよなぁと思って眺めていた。

いや、鶴は宇宙にいないけれど。

(鶴座はあるけど…。白鳥座ほど有名じゃない)

でも宇宙だと思って見ていた。

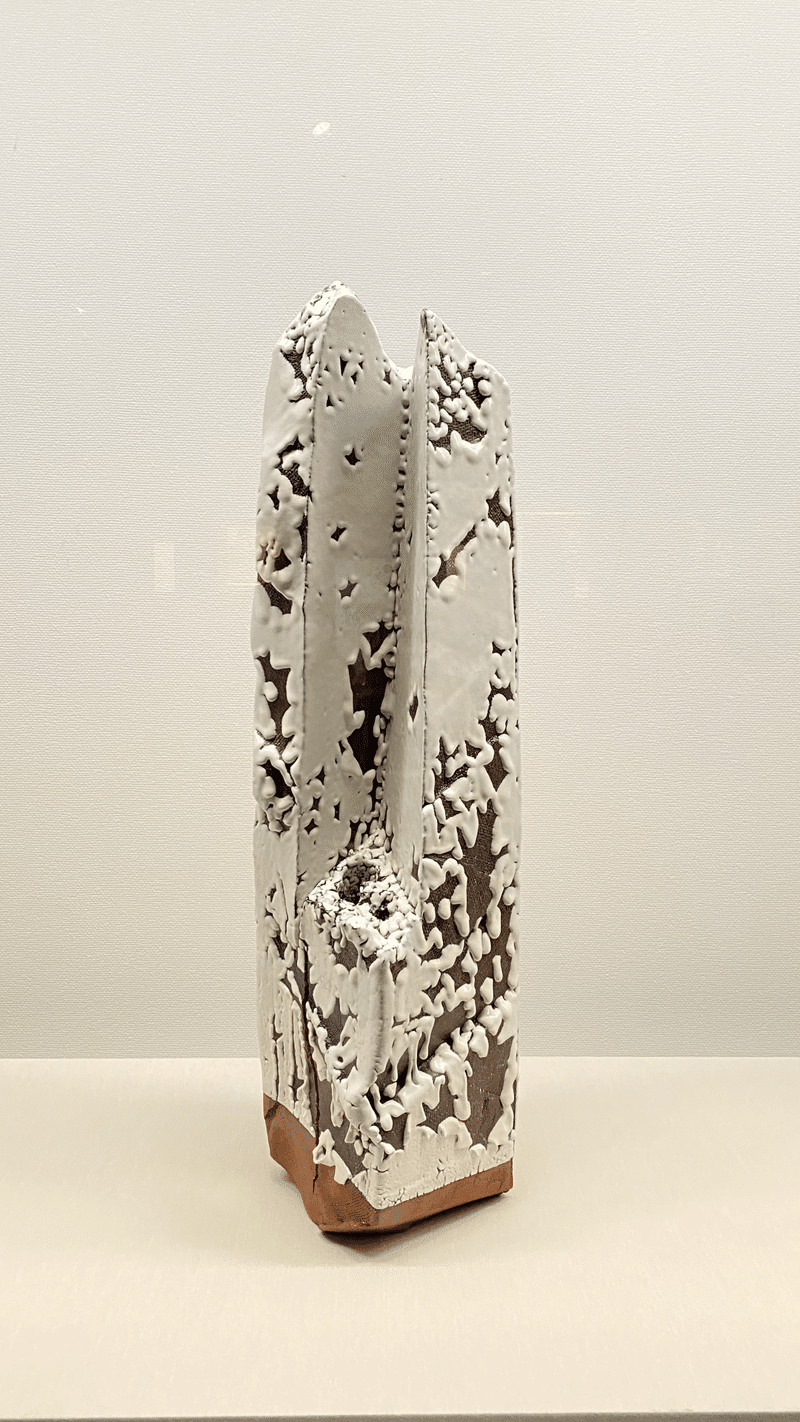

一目見た時、思ったのは「雪の宿(せんべい)みたいだな」だった。なんだか甘そうな美味しそうな作品。

3階 第7,8室

時間を費やしたのは3階 第7,8室のプレイバック「日米抽象美術展」。

しかも、無料

プレイバック企画第二弾。

前回も大変おもしろく「過去の企画展を振り返る」「現場にはいないけれど、その当時の人がどう見たのか少しわかる」という追体験は面白いものだなと感じる。

おなじみVR再現に続き、展示された再現パネルも面白い。

なにせ、現代とフォントが違う。こういう手書きじみた表にグッと来るのだ。「手作り感」が感じられるからかもしれない。

第8室に移り、当時展示された作品も見れつつ。

当時の日米抽象美術展・企画に携わったとされる長谷川三郎氏にまつわる展示で立ち止まった。

気になる記述のキャプションをみつけて、頭の中がぐるぐる回り始める。

まず長谷川三郎氏の作品について。

掛け軸の様で、でもアルファベット並びがリズミカルな画面。

これなんですけど。

「美術館で長らく保管されていた作品です。」

という記述。

パッと読んだ時に

「美術館で」(どこの?)

「長らく」(どれくらい?)

「保管」(収蔵ではなく?)

「されていた」(過去形?現在は?)

というのがわからなかった。

東近美の公式サイトで長谷川三郎の所蔵品を検索してもこの絵画は出てこない。キャプションにも、寄贈なのか購入なのか寄託なのかがわからない。紙の作品リストの受入先名も空欄である。

他の殆どのMOMATコレクション作品にはキャプションや作品リストに受入先名が書いてある。(文化庁管理換、購入、寄贈、無期限貸与、作者遺贈、作者寄贈などなど、数種類の記述がある)

あれ?私は収蔵品展を見ているのだよな?

これ、収蔵品ではないのだろうか?

さらに、どうやらこの絵は2枚対だった様子で、と機関誌「現代の目」の表紙に2枚で表紙に起用されている(1958年)。その機関誌現物の展示もあった。

確かに掛け軸のような画角で2枚の1対の作品だったようだ。

ここで、「長らく保管」の文章が気になってくる。そしてもう1点は何処へ?

受付で質問したところ、係の方が学芸員さんに問い合わせてくれて、少し謎が解けた。

「美術館」(どこの?)

これは東京国立近代美術館を指すらしい。

「当館で」という記載をしてないのは珍しいかもしれない。

「美術館で」と書かれると第三者視点というかどこか「かの美術館で」というニュアンスに自分が捉えてしまっていた。

「保管」(収蔵ではなく?)」

美術館には寄贈品、購入品、の「収蔵」他に「保管」という役割もあるという。保管品の場合、収蔵品リストには掲載されないそうだ。ただ、なぜ長谷川三郎氏の作品が保管になったのかはわからなかった。

収蔵品番号も振られないのか?それをどうやって「保管」するのだろう。

うーーん。

当たり前と思っていたシステム(作品収蔵)のそうではない場面に遭遇して驚いた、というか知らないことはまだまだ多い。

勝手に妄想して良いのなら、展覧会以降、返却指定先が無く、(1958年の展覧会開催時には既に氏は亡くなっている)所蔵や寄贈の手続きができぬまま長らく近代が保管してて…このプレイバック企画の準備で出てきた…とか…??などと妄想してしまう。

でも、例えば1958年当時30代だった東近美の職員さんがいたとして、当時60代で定年を迎える頃には1988年ぐらい。まだ管理は書類が主で、PCデータ管理という時代でもなかっただろう。当時のことを知る術も70年を超える歴史を持つ美術館には現在、難しいのかもしれない。

人間が行う「引き継ぎ」作業なんて完璧ではないのだし。

西洋美術館のモネ作品《睡蓮ー柳の反映》だって長らくルーブル美術館の倉庫に放置されてて60年以上経ってから出てきた。長い歴史の中で何かが宙ぶらりんになること、今現在も進行形でなっていることはきっとたくさんあるのだろう。

しかし、もし自分が気に入っていた作品が管理の問題で30年表に出てこない、なんてことが今後起きたらちょっと嫌だけど。

でもなんかこう、全て明確でないところにロマンがある。

わからないから面白い、謎なままでもよいのかも、しれない。

うーんでも、今回の件は知れるなら全貌を知りたい、という好奇心も湧いてくる。

自分が17歳頃、初めて近代に訪れた日にも飾ってあった作品だ。

初めてみた日のことは、良く覚えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?