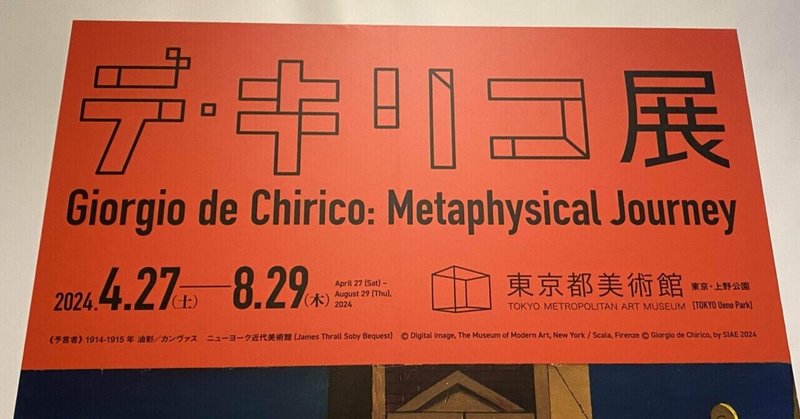

【目がキリコになる】デ・キリコ展 東京都美術館

大々的なキリコ展は10年ぶりと言うが10年前は乳幼児の育児に忙しく全く記憶にない。

先日、千葉県立美術館で1993年に開催されたキリコ展の図録を見つけた。

30年前だ。

そうか、30年前は千葉にきていたのか。

さて。キリコといえば。

形而上絵画(けいじじょうかいが これ最初読めなかった)が作風としては1番有名だろう。

ダリやマン・レイ、マグリットとかあの辺り、というイメージを持っていた。

実際はキリコから始まり影響を広げて行った、ということを改めて認識する事ができる。現在でいうとダリやらマグリットの方がやや認知度は高いかもしれないが、キリコが形而上絵画の先駆け的存在だった。

途中、画風や主題を変えたせいで評価にブレがあるけれど、確実に彼がシュールレアリズムへの扉を開くきっかけにもなったのだろう。

面白かった作品

自画像シリーズ

衣装を変え、場面を変え…様々な自画像を描いている。面白いと思ったのは静物画の奥に自画像が描かれたか作品。

バランスよく描かれた静物画を見入っていると視線を感じるのだ。画面の中で視線を動かすと、キリコと目が合う。

あ、そちらに居られたのですね…

気づくまでの数秒が面白い。

形而上絵画の面白さ

色彩がまとめられていて、不思議な世界観ではあるけど破綻している感じはしないのだ。

空間はおかしな事になっているのだけれど。

例えば横尾忠則氏の作品とか、そう言うものを身近に見ているせいか、今の私には特別新しい表現とは思わないのだが、これを初めて見た当時の人たちというのは、なんとも言えぬ不気味さ、や不思議さに惹かれたのかも知れない。

こういう、形而上絵画の世界、自分はどこで最初に触れたかな?と思い出すとルパン三世の78年の映画、「ルパンvs複製人間」である。

絵画のような不気味な世界の中(マモーの住む島の一部)にルパンが入り込んで彷徨うシーンがあり、そこにダリやキリコ的背景が使われていた。

(絵はフォトスポット用レプリカ)

ここをルパンが彷徨うのだ。

あの映画はテレビの放送で見てややトラウマに。少し年齢が上がった後に再度見ると物凄く面白い作品だなと気づき好きになった。

公開された1978年はキリコが亡くなった年だった。

※気になって調べたところ、

ジョルジオ・デ・キリコ《通りの神秘と憂愁》|1914|油彩/カンヴァス 87.0×71.4cm|P.C., アメリカ合衆国

Giorgio de Chirico "Melancholy and Mystery of a Street" | 1914 | Oil on Canvas 87.0x71.4cm | P.C., USA

という作品が使われていたと判明。やっぱりキリコの原体験はルパンだわ。

展示構成

今回は時系列ごとの展示ではなく、絵画テーマごとの展示でありキリコ自身の変遷さえも形而上だった。

やや、わかりにくい。

それは作者の絵画変遷によるところだろうから、展示を作る方も苦心したのかな、とは思う。

例えば自画像などは生涯描いているので初期の作品から晩年まで網羅した方が確かに良いだろう。しかし、ある自画像を描いている時期は形而上絵画を編み出した時期も重なる訳で…時間軸を並行して違うテーマを見せるのもなかなか難しい。

ただ単に年代ごとの絵画を並べるだけでは、キリコを紹介するには難しかったかも知れない。

キリコの世界はすぐそこに

さて、展示室を出て帰ろうとと都美術館の館内を歩いていたらなんだか風景がおかしい。

今回も夜間開館に足を運び夕方明るい時間に入館し、見終えた時は夜になっていた。

眼の前に広がる東京都美術館の風景がキリコの絵の世界のように見えるのだ。

都美術館の建物、所々に置かれた赤、青、緑、黄色の壁がライトアップされたり、アーチ型が浮かび上がっていたり。

レンガ貼りの床も空間を表現するようなキリコの絵のモチーフのようなのだ。

面白くなって写真を撮った。

前川國男の建築とキリコ。この展覧会を東京都美術館で開催したのは正解なのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?