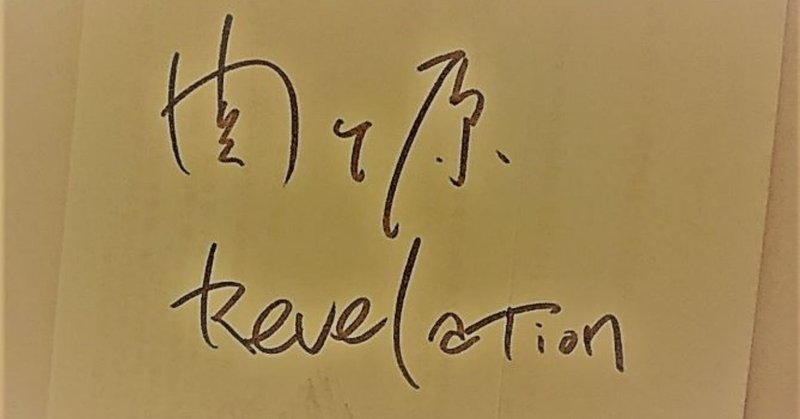

第3章 三成を愛した男 その2

その三成が一敗地に塗れる場面にいるのだから、震えも、らんらんとする眼光も、当然かもしれない。涼香は礼韻を見つめながら、そう思いなおす。礼韻とは幼なじみで、三成への病的なほどの傾倒は充分に知っていた。

まだ、闇に包まれている。西の夜明けは遅く、また日差しも期待できないとくる。これでは合戦が始まってもよく見えないのではないか。もっともその分、自分たちも見えにくく危険に晒される恐れが減る。涼香は少し安心する。礼韻も優丸もともに身長が180㎝で、この時代の平均より頭一つ高く目立ちやすい。

年齢を重ねるごとに尊大になる礼韻を、涼香はつぶさに見てきた。学校ではいつも一人で、人と交わらない。気の向くときに来て、帰ってしまう。教師たちも手を焼く勝手気ままだが、祖父の息のかかった私立なので、その勝手が通った。これで落ちこぼれならたんなる我が儘だが、成績が常に上位ということで、なんとなく孤高の雰囲気を打ち出していた。

涼香の歴史好きは礼韻の影響が大きい。祖父同士が長年の友人で、おじいちゃん子の涼香は礼韻の家に連れられていくことが多かった。そこでしぜんと同い年の礼韻と遊ぶことになるが、相手はとにかく歴史のことしか語らない、関心を示さない。どうしても、合わせざるを得なくなる。礼韻の、熱い口調と、無知を見下す態度。それらにうまいこと煽られ、結局は歴史、とりわけ戦国期が頭に入ってしまった。博識になれば、当然好きになる。今ではマニアの域に入っている。

高校に上がると、礼韻は三成をぴたりと語らなくなった。それを涼香は、アイドル三成から卒業したのだろうと思った。いかに眉目秀麗な知の男であろうと、所詮は負けた人間だ。傲慢な男から見れば、天下を取れなかった脇役に感じても不思議ではない。

ある日涼香は聞いてみた、三成を言葉の端にすらあげなくなったことを。

涼香の考えは外れていた。礼韻は興味を失ったのではなかった。むしろ成熟した頭で、より興味を深めていたのだった。

「もう、三成のことで他人と言葉を交えたくないんだ。おれと三成のことで共感できる人間はいない。他の人間が話す三成は、おれの頭の中にいるのとは違う人物なんだ」

傲慢さが行くところまで行きついたような言葉が返ってきた。涼香はポカンと口があいてしまった。

「でも石田三成は敗れ去った武将でしょ。礼韻、自分がもし西軍の大将だったら西軍が勝っていただろうって言ったことあったよね」

意地悪く涼香が問い返した。

「今は違う。おれが西軍の大将でも、負けているよ。理が勝ちすぎて、情がないからな。いや、三成にだって情はあったんだよ。でも、理の消えない情だからな。使えない情なんだよ」

珍しく、一歩折れた返答だった。涼香は意外な言葉に数秒沈黙した。

「でも、断定的に言うわね。まるで見てきたみたい」

涼香は他の人間に対してかどを立てないのだが、礼韻に対してだけは知らぬうちに厳しくなってしまう。

それに対し、礼韻はまったく気にしていない。むしろ、唯一と言っていいほどの話しやすさを感じていた。

「見てはいないけど、分かるんだ」

「どうして?」

「おれと三成は友達なんだよ」

涼香はあきれた。何百年も前の人間を友達呼ばわりする礼韻を、珍しい生き物かのように、じっと見つめた。

そのときのやりとりを思い出すたび、涼香は思い出し笑いをこらえるのだった。今も思い出し、こらえきれなくてクスクスと笑った。その声に礼韻が振り向いた。

つづく

いただいたサポートは、今後書く小説の取材費や資料購入に充てたいと思います。もちろん、それだけ、というわけにはなかなかいきませんが……^_^;