難読規制標識: 一瞬でこれを判断できる?(神奈川・鎌倉)

自動車の運転には一瞬の判断が要求される。時速50kmで走行中の車は、一秒間に約14mも進む。そのため、道路標識は1~2秒での理解と判断が求められる。そのため、設置する標識側にも素早く読み取れる工夫が求められる。

しかし、日本の道路標識には複雑なものが多い。一つの理由としては、日本では規制実施基準が車種、時間帯、曜日等によって細かく規定/限定されている場合があるためである。アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾、東南アジアなど他の国を見てみても規制をこんなに細かく分けている国は存在しない。これは日本のお役所の几帳面さが裏目に出ている例のひとつだろう。

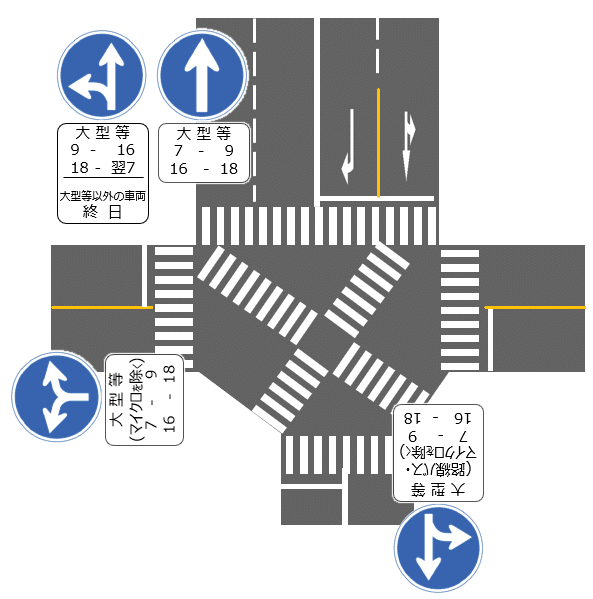

指定方向外進行禁止の例

道を走っていて、交差点に「指定方向外進行禁止」の標識が2つあると、一瞬「えっ!?」と思うだろう。自分はどれを見ればいいのか、しかも自分の車種や、今の時間帯、曜日等が規制対象なのかどうか一瞬で判断するのが難しいケースがある。

一つの例が鎌倉市の駅近くにある若宮大路の下馬交差点にある標識である。信号機に以下のような規制標識が掛かっているが、この意味を理解できるだろうか?

標識の解釈をする前に、なぜこんな複雑な規制になっているのか、この交差点の周辺の状況と規制標識を簡単に整理してみる。

下馬交差点での規制概要

この交差点では、それぞれの方向に異る進行方向の規制が行われている。一番複雑なのは、標識が2つ掲示されている、海岸側から鎌倉駅に向かう方向である。この交差点における規制の軸になっているものを、これらの標識から読み解いてみる。

図面の上方向への交通は、右折は終日禁止

まずは、規制標識左側の補助標識の以下の部分に注目する。

すると、大型等以外の車両は、そもそも終日右折が禁止されていることに気づく。大型等以外が禁止ならば、大型等も当然禁止のはずで、補助標識の他の部分を読み解くと、大型等もいずれの時間帯も右折はできないことがわかる。このため、規制の大きな軸の一つは「図面の上方向への交通は車種によらず終日右折禁止」ということが分かる。

左方向への交通は大型等通行止め

次に、下方向、上方向、右方向からの交通に共通する規制を見てみると、いずれも「大型等が指定時間中は左方向に進行禁止」ということが分かる。規制時間はいずれの方向も一致している。

問題は、補助標識に書かれている規制対象車種だ。以下のように微妙に異なっている。

● 上方向から: 大型等 (路線バス・マイクロを除く)

● 右方向から: 大型等 (マイクロを除く)

● 下方向から: 大型等

上方向からのものだけに「路線バスを除く」が含まれているのは、駅方向からしか路線バスが来ないルートになっているのだろう。

しかし、上と右からはマイクロバスが除かれているのに、下からだとマイクロバスが除かれていないのは説明がつかない。これは標識の記載ミスだろうか。マイクロバスとしては、下方向から来た場合、一旦上方向に進んだ上でUターンして戻ってくれば右折で左方向に行けてしまうことになるため (若宮大路に転回禁止の規制はない)、なんだか矛盾である。

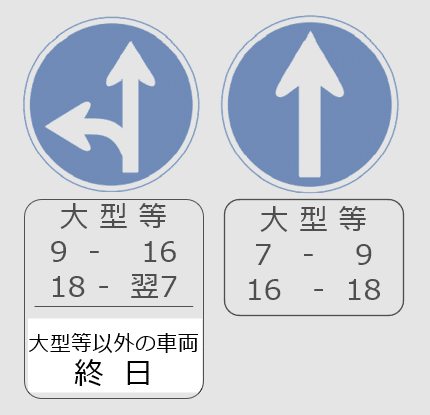

標識の改善案1: 一番簡単な改修

では、状況がわかったところで標識の改善案を考えてみる。

下方向からの交通は、大型等の標識が2つに別れているものの、結局は左折できる時間帯を左の標識でわざわざ取り出して記載している。しかし、本来はそれは不要であり、以下の書き方にしたほうがシンプルで全車種のドライバーにとって分かりやすい。シンプルに書けばより簡単になるのに、わざわざ難しくしているのである。つまり、左の標識の補助標識を取るだけで、かなりシンプルになりおすすめである。

これで、普通のドライバーが1~2秒で判断できるようになっただろうか。

改善後の交差点の規制は以下の通りになる。

ちなみに、指定方向外進行禁止の標識が2枚設置されている場所では、補助標識によってお互いにかぶらない条件を設定しようと努力している場合が多いようだが、それだとかえって標識が複雑になってしまう。一方の規制が他方を包含するような表示にしてもよいのではないだろうか。少なくとも交通規制基準にそれを阻むような記載はない。

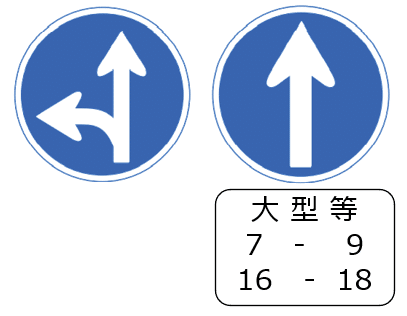

標識の改善案2: 標識数のリストラ (東京都方式)

神奈川県では車種や規制内容ごとに「指定方向外進行禁止」の標識を設置することが多いが、規制が多い場合は複数の標識を並べたり、補助標識にいろいろな条件を書き込まなければならず、そのために普通自動車のドライバーを始めとするすべてのドライバーが混乱することになる。そのため、たとえば東京都などではたくさんある規制を極力少ない数の標識で表現するために、「(特定車種)通行止め」の標識を入り口に置き、車種ごとの「指定方向外進行禁止」は極力置かないようにしている。

この方式で行くと、改善後の交差点の規制は以下の通りになる。

だいぶシンプルになったであろう。

また、若宮大路はこの交差点の手前で案内標識や規制予告標識がある。

大型等のドライバーにもわかりやすく表示するなら、規制予告標識を以下のもので置き換えて対応するのがよいだろう。「指定方向外進行禁止」の規制標識での予告だと、ぱっと見、どの車種が対象なのか、詳細条件について目に入ってこないが、「特定車種の通行止め」の規制標識であれば、ぱっと見て自分に関係があるのかどうかすぐに判別できる。このような工夫も必要なのではないか。

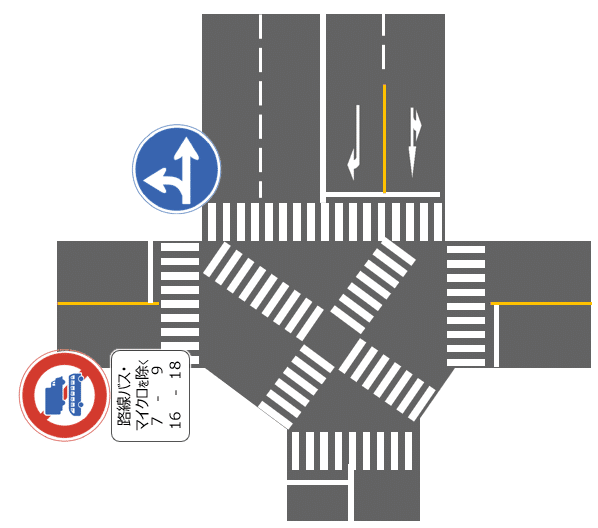

標識の改善案3: 規制予告の活用 (千葉県方式)

もう一つの方法として、規制標識の数、特に指定方向外進行禁止の数を最小限に絞ったうえで、規制予告標識を使って、その方向に進行できない理由を地図上で表示する方法がある。図柄が細かくなり、都度一品物の製作が必要になるので手間がかかるが、運転手にとっては一番わかりやすい。

この方式で行くと、改善後の交差点の規制は以下の通りになる。

それぞれの規制予告標識は以下のようになる。

複雑な指定方向外進行禁止標識が多い神奈川県

最後に、このような複雑な指定方向外進行禁止の標識は神奈川県に多い。神奈川県公安委員会はこのような表示は大方針として改め、東京都のように単純化するべきだと提言したい。

神奈川県のネタを取り上げたこのような記事は他でも見られるので参考まで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?