山下清〜明日、晴れたら歩き出そう、風鳴る方へ〜

1943年5月、新宿。

山下清は徴兵検査会場である、小学校の体育館にいた。

高い窓から青空が見える。視線を下げるとハナミズキの白い花が空に両手を広げるように咲いていた。ここから見ると、雪の花のようだ。

清は、ふんどし一丁の姿で体重測定の列に並んでいた。下っ腹を掴むと、皮と、わずかに脂肪が掴めた。

もう少し太っていた方がどんくさい感じが出せたかもしれない。しかし、なんせこの間まで食うや食わずの放浪をしていたのだから仕方ない。とても太る余裕などなかった。

体重測定が終わると視力検査だ。

ここが肝心だと思った。正直に答えたら、兵隊に取られてしまう。不自然でない程度に見えない振りをしなければ。嘘は慣れている。ルンペン生活では毎日、息をするように嘘を吐いてきた。そうして人々の同情を買い、施しをもらってきた。そうでなければとても一文なしで放浪などできない。いわば、ルンペンは嘘のプロなのだ。

名前を呼ばれ、床に貼られたテープの前に立つ。

手始めに、遮眼子(片目を隠す道具)を裏表逆に目に当てがった。すぐさま、隣りに立っていた検査補助官から怒鳴られた。良い感じだ。要領の悪いところもアピールできた。それに要領が悪いのは本当のことだ。嘘ではない。けれどアピールしなければ伝わらない。嘘をついたって伝わらないこともあるのだ。世の中、伝わったことだけが真(まこと)だ。ならば真(まこと)の中身の半分くらいは嘘だろう。

「貴様、わざと間違えとんじゃないのか!」

検査官から怒声が飛ぶ。

「い、いえ。僕は本当のことしか言わないんだな。本当に見えないんだな。僕は目が弱いし頭も弱いから兵隊に行っても役に…」

「勝手に喋るな!」

横から補助官にビンタされ、清はよろけた。

「何だ貴様!そのくらいで情けない」

叩かれた左頬を押さえ、前屈みの姿勢で俯いたまま、清はしばらく動けなかった。脳内に、10年前のことがフラッシュバックした。

10年前も、小学校にいた。清は小学生だった。

放課後の教室で、同級生5人に囲まれていた。5人は常日頃から清の吃音を馬鹿にし、動きの遅いのを痛ぶるように暴力を振るうのだった。

その日もちょっとしたことで難癖をつけられた。

「何とか言えよ、デクノボウ!」

1人が清の肩を押した。

「目障りなんだよ」

別の1人が、清の腹に蹴りを入れた。一瞬、息が止まり、清は前のめりで腹を抑え、必死に耐えた。それを見て他の3人が笑う。その声に勢いを得たか、もう一発、蹴りが飛んできた。また蹴られたら死んでしまう。恐怖に駆られた清は蹴りを放った同級生に唸り声を上げて突っ込んだ。清に体当たりされ、片足だった同級生が尻餅をつく。そこへ馬乗りになると、清はポケットに隠していた鉛筆削り用のナイフを握り、顔目がけて振り下ろした。ナイフは顔を庇った同級生の手の甲に突き刺さり、悲鳴があがった。

「何してんだおめー!」

最初に肩を小突いた1人に脇腹を蹴られた。痛さに転がったところを、あとはもう誰にだかわからない、めちゃくちゃに蹴られた。それでも清は奇声をあげ、必死にナイフを振り回した。

母が、清を千葉の児童養護施設「八幡学園」へ連れて行ったのはそれから間もなくのことだった。

これ以上、蹴られたり殴られたりするのが嫌だったこと、怖かったこと、逃げたかったこと、清の訴えを聞いてくれたのは母だけだった。謝りたくなかったが、母が頭を下げているのを見て、傷つけた生徒と、その母親に頭を下げた。

「親も親なら子も子ね」

相手の母親の言葉に、頭を下げながら唇を噛み締めていた母の横顔が、今も脳裏にある。

清は上目遣いのまま、補助官を見た。

「何や貴様、その目は!!」

睨む補助官から目を逸らすと清は俯いた。怒りか、悲しみか、怖さからか分からない。肩がぶるぶる震えた。

「ぼ、僕はもう検査はやめる。帰る」

清は遮眼子を握りしめたまま、出口に向かって歩き出した。一瞬、あっけにとられた補助官と検査官が慌てて追ってくる。清は駆け出した。しかしすぐ捕まり、後ろからはがいじめにされた。首を腕で締められ、のけぞった視線の先に、青空に咲くハナミズキが見えた。あぁ、あそこに行きたい。青空の下を歩きたい。青空じゃなくてもいい。雨でも雪でも曇りでもいい。自分の足で、自分が行きたい方へ。鉄砲や爆弾じゃなく、殴ったり殴られたりするのじゃなく、殺したり殺されたりでもなく、花や空や土や泥や風の中にいたい。美しさも汚なさも本当で、嘘のない場所にいたい。

「嫌だ嫌だ嫌だ、ここは嫌だ」

清は子供のようにうめき続けた。

結果、言い渡されたのは「丁種」合格。精神に問題あり。見事、兵隊失格となった。

----------------------------------------------------------------

母はよく、清がこうなってしまったのは自分のせいだと言っていた。覚えていないが、3歳の時、重い消化不良に陥り、生死の境を彷徨ったらしい。知恵遅れも吃音も、その後遺症だという。あるいは、そうなのかもしれない。けれどそれが何故母のせいなのか、清にはわからなかった。もとより、こうでない自分を覚えていないのだ。ならばこれが自分だ。消化不良があろうがなかろうが、こうだったはずだ。それは誰のせいでもないし、恨みもない。第一、自分は周りが言うほどバカではない。言葉も、確かに詰まりはするがちゃんと喋れる。他の人より上手くないだけだ。それは足が遅いとか、そういうことと同じだ。母のせいなどではない。

貼り絵とは、八幡学園で出会った。

12歳の時だった。

八幡学園には初め、行きたくなかった。行かなければいけない意味がわからなかった。元いた小学校にいたかったし、学校を出て行くべきは、自分をいじめてた奴らの方のだと思った。なぜ自分が弾かれるのか。

教室に入り、入園している児童を紹介された。

「今日から清くんの仲間だ」

そう言われた。

大人も、そこにいる児童達も、みんなニコニコしていた。気に入らなかった。バカにされてると思った。

清は指定された一番後ろの席に向かって歩きながら、やにわ、1人の児童の机に置かれた筆箱を掴むと、窓から投げ捨てた。ざまぁみろと思った。

大人達が何か叫び、教室が騒然となった。清はそれより早く、教室を飛び出した。ふざけるな、バカにしている。しかしそんな怒りは長く続かず、代わりに湧いてきたのは虚しさと寂しさだった。ここにいる子供達がニコニコしているのは、みんな寂しいからだ。ニコニコして誤魔化していないと、寂しさに飲み込まれてしまう。バカだって、知恵遅れだってわかるのだ。自分が世界から除け者にされてることくらい。大人達にどれだけ優しくされたって、その寂しさと、その裏に潜んだ悔しさは消せはしない。

結局、清は校庭の脇の倉庫の石段に座り込んでいるところを見つかった。抵抗はしなかった。もう、ここで生きていくしかないと思った。手を引かれ、教室に戻る途中、見上げたら青空の中に丸い大きな太陽が見えた。眩しくて目が開けられなかったけど、瞼の裏に大きな丸い光は残った。

空はみんなのものなのに、何でみんな不自由で寂しいのだろう。

貼り絵をしている時だけ、心穏やかだった。

心の中にある、自分が見たい景色だけを見つめていられた。

何か作ってみろと言われ、清は教室の窓から外を眺めた。校庭があり、プラタナスの木が風に揺れ、その先に畠があり、薄い青い空が見えた。けれど何もない、そう思った。ここには自分が知っているものは何もない。殴りも蹴りもされないが、愛着もない他人の景色だ。

清は、トンボを貼り絵で作ることにした。

元いた小学校の裏山で、よくトンボを眺めていた。

背中から射す陽が暖かくて、うとうとしながらトンボが舞うのを眺めていた。トンボの羽はキラキラ光を跳ね返しながら、目にも止まらぬ速さで動いていた。美しいのは、この羽が本物だからだと思った。

先生も、友達も、清自身だって嘘をつく。その方が得をするから。でもトンボの羽が嘘でできていたら、トンボは空を飛べないだろう。人間が空を飛べないのは嘘をつくからだ。

清はトンボの羽を思い出しながら、小さく色紙(いろがみ)をちぎり、少しずつ絵を仕上げていった。みんなが出来上がっても、清は1人、ひたすら紙をちぎり、貼り続けた。

翅脈の一筋一筋に雫のように宿っていた光の粒、その一色一色を思い出せる。色紙の色では足りなかった。自分の大きな指がもどかしかった。もっと細かく、もっと沢山の色で、思い出せる全てを写したかった。

1937年、臨床心理学者、戸川行男らの協力で、清達、八幡学園の生徒達が作った作品の展覧会が催された。

そこで、清の貼り絵は評判となった。他の子供の作品とは質が違っていた。

評判を受け、翌年にも展覧会は開かれ、清の作品は式場三郎※や柳宗悦、安井曾太郎(洋画家)らから賛辞を受けた。

※式場三郎 精神科医。のちに清の後援者のようになり、清の表現活動をサポートした

さらにその翌年、銀座で開かれた展覧会でも清の作品は沢山の著名人の目に触れ、賞賛された。他の子供の作品も展示されているのに、清の作品しか展示されていないかのようだった。

褒められて、最初は嬉しかった。けれど次第に、窮屈になった。褒められても、何と答えればいいのかわからず、押し黙った。すると、寡黙なところがいい、この子は本物だとまた褒められた。本物とは何かと思った。本物は、土に咲く花の花びらだ。空を飛ぶトンボの羽だ。褒められれば褒められるほど、そうしたものから離れていく気がした。

それで、逃げることにした。

18歳の11月だった。

昼休み、清は学園の裏のドブを飛び越えた。走ると、近所の人に学園の子供が逃げたとバレると思い、ゆっくり歩いた。しばらく歩いて、もう大丈夫と思ったところで、走り出した。空は青くて、何もなくて清々した。

それから、1943年、21歳で徴兵検査を受けるまで、馬橋の魚屋や、我孫子の弁当屋で住み込みで働きながら過ごした。働くのは楽しいこともあったけれど、たいていは怒られて、ご飯もそれほどもらえなかったので、嫌なことの方が多かった。そのたびに清は逃げ出した。逃げれば食べるものがないので、家々を訪ねて、嘘を言って物乞いするルンペン生活をした。それも辛くなってくると、またどこかで使ってもらう、その繰り返しだった。

晴れた日に、利根川の土手を歩くと遠くに白い雲が見えた。雨の日に、駅舎のベンチで丸くなっていると、雨漏りの滴に濡れて、ベンチの木目が次第に濃くなっていった。仕事を終えて店を出ると、商店街を足早に行き過ぎる人達の頭上を掠めるように燕が飛び、天高く急上昇すると夕日にシルエットを作った。美しいものは、日々のあちこちにあった。もっと遠くへ行けば、もっとたくさん美しいものに会えるだろう。清の心に、まだ見たことのない、行ったことのない場所への憧れが膨らんだ。

とはいえ、世の中は戦争だった。食べるものはなく、町は空襲で焼かれ、人々は殺気立っていた。そんな中、しゃがんで花を眺め、空を見上げて歩いていれば、この戦時にたるんでいると憲兵に殴られた。つまらなかった。

偉い人は日本は大和魂があるから負けないというが、負けたくない気持ちなら亜米利加人も同じだろう。ならば戦争の勝ち負けは気持ちではなく、物資の量で決まるのではないか。虫の世界だってそうだ。身体の大きい方が勝つ。偉い人は、虫を見ないからそんなこともわからないのだ。

----------------------------------------------------------------

戦争が終わると、清は一度家へ戻り、1946年、改めて放浪の旅へ出た。24歳だった。もう兵隊に取られて死ぬこともない。どこまでも歩けそうだった。下駄の鼻緒を足指でキュッと掴み、歯を高く鳴らして歩き出した。どこへ?そんなことは知らなかった。探さなければ美しいものに出会えるのだ。

千葉から茨城を経て栃木や福島を巡り、再び関東へ戻り今度は山梨、長野へ向かった。山を越えたら海が見たくなった。山の先には日本海があるはずだった。歩き続けて、新潟へたどり着いた。

手ぬぐいで、ぬぐってもぬぐっても汗が滴る夏だった。ミンミン蝉の鳴き声が空を揺らしていた。新潟は関東から来ると山を背後にひらけていて、緑で、空が青かった。清はぷはぁと息を吐き、草むらに寝転んだ。山越えはしんどく、恵んでもらったお握りは食べ尽くしてしまった。しかし、清は満足だった。新しい、見たことのない場所に来れた。次は何が見られるだろう。ワクワクして、草笛をプープー鳴らした。

最初の一発が上がった時、美しさに声が出なかった。

あぁ…と思った。長岡の、花火大会だった。

花火は次々と上がった。夜空に響く炸裂音と、艶やかで幻想的な光。叫んで、走り出したくなった。嬉しかった。

清は周りの人と一緒に花火があがるたび歓声をあげ、手を叩いた。やがて花火が終わり、見物客が帰り始めても、清は座って夜空を眺め続けた。まだ、花火があがっていた。赤、青、オレンジ、黄色。花開くたび轟く轟音。暗い夜空に上がり続ける花火が清には見えていた。

みんなが花火を見上げたら、その瞬間、世界に戦争はないだろう、そう思った。

1950年、7月。

甲府駅で保護され、清は一度学園へ戻った。

そこで、放浪していた時のことを日記に描き、見てきたものを貼り絵にした。戻るといつもさせられることだった。そして最後に、「もうるんぺんはしません」と誓約書を書かされた。これも、いつものこと。

数ヶ月、清は学園で過ごした。ご飯をたくさん食べ、太れるだけ太った。海を越す準備をする渡り鳥のように。そして11月、プラタナスの葉が黄金に色づく頃、再び学園を抜け出した。

今度は西へ向かった。

線路を歩き、時に汽車に追われ、トンネルを煤だらけになりながらくぐり、それでもたまには貰ったお金で汽車に乗った。

汽車からの風景は活動写真みたいで楽しかった。歩くより楽だしお腹も空かないので汽車に乗るのは好きだった。けれど、せっかく富士山が見えてもあっという間に走り去ってしまう。そこが不便だった。もっとゆっくり走ってくれたら、雲の上の頂きをもっと見れるのに。きっと汽車は、富士山なんてちょっとしか見られなくても、先を急ぐ人には便利なんだろう。

----------------------------------------------------------------

放浪から3年経った頃、ひょんなことから清は再び世間の注目を浴びることになった。アメリカのグラフ誌の記者が、少年時代の清の作品集をたまたま目にし、天才少年画家は今いずこと、清を探し始めたのだ。それに日本の新聞も素早く反応した。時は折りしも「ゴッホ」ブーム。清を「日本のゴッホ」と名づけ、居場所について自社の紙面を割き、情報提供を募ったのだ。

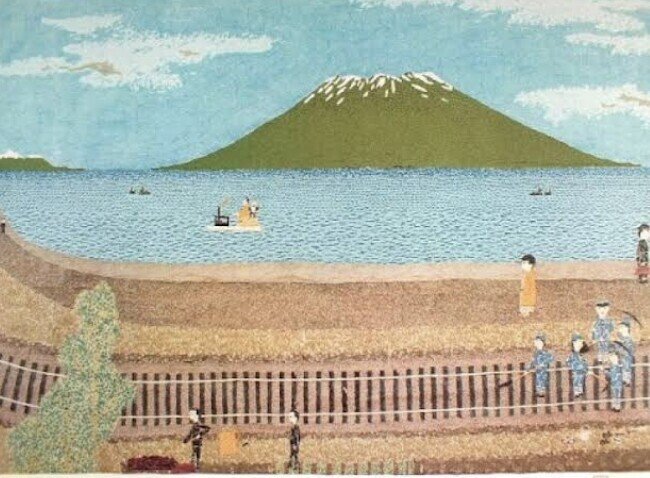

そんなこととはつゆ知らず、清は鹿児島で桜島を眺めていた。小高い丘に立てられた、西郷隆盛像の横に座り、海を挟んで桜島と向き合っていた。桜島はゴツゴツした岩肌をむき出しにし、どこか仁侠のような凄みがあった。けれどずっと眺めていたい頼もしさと温かさもあった。

西郷さんはこの桜島を見て育ったから、偉い大将になれたのだと思った。でも、偉い大将になったから、担ぎ出されて最後は死んでしまった。実際に偉い大将になるとそういうこともあるから、自分は絵で、大将の位を目指そうと思った。そんなことを考えていると、後ろから声をかけられた。

「清さん、日本中があなたを探してますよ」

学帽を被った高校生だった。

「僕のことを探すのは園長先生とお母さんだけなんだな。何で日本中が僕を探すのかな。僕は1人が好きで、1人で色んなところへ行って綺麗なものや空や眺めるのが好きなんだな」

「そうも、いかないらしいですよ」

高校生は清を探す新聞の記事を見せた。

清は驚き、困ったことになったと思った。桜島は充分見たが、他のところもまだ見たかった。まだ帰りたくなかった。しかし、園長先生や母親だけなら誤魔化せるが、新聞に載ったとなれば、もう隠れるのは無理だろう。何でそっとしておいてくれないのか。苛つく気持ちもあったが、仕方ない、清は高校生と共に丘を降りた。

清が保護されたことは、すぐに東京の実家に伝えられ、弟の辰造が鹿児島駅まで迎えにきた。その様子をマスコミがパシャパシャと写真に撮った。それを見て、自分が日本中から注目されている実感が湧いた。えらいことになったと思った。これではもう、1人で気ままに放浪はできない。

「皆んなが兄さんの絵を褒めとる。これからは家で落ち着いて絵を描けばいい。そうすればみんな褒めてくれるし、金だって入る」

汽車の中で辰造が言い聞かせるように言った。

金か…考えたこともなかったが、自分の絵は金になるのか。金があれば汽車に乗れる、ご飯が食える。金のありがたみは放浪生活で身に染みていた。

「俺の描いたもんは幾らになる?」

「わからんけど、毎日腹一杯握り飯を食ったって余るくらいよ」

なんと。本当だろうか。それならありがたい。

「す、寿司は?」

「もちろん寿司も食える」

「鰻もか?」

辰造は少し上を向いて考えた。

「鰻は高いもん、毎日は無理じゃ。それに食い過ぎは良くない」

それもそうか。もし、自分が描くものが金になり、それで生活していけるなら、まず健康でいなくてはならない。

「どうだ?悪い話でもなかろう?もう、放浪はやめるか?」

清はしばらく考えてから答えた。

「もう少しだけ、ぶらぶらしてやめる。今回は急だったもん」

辰造は苦笑して頷いた。

----------------------------------------------------------------

その後も清は放浪を続けようとしたが、行く先々で人に囲まれ、絵をせがまれ、思うように動けなかった。駅舎で寝泊まりし、線路を歩き、晴れた日は燕を追い、降れば葉の裏に眠る蛙を眺める気ままな放浪の日々はもうなかった。どこに行っても人の目がついて回った。そして、ちょっとした一言を面白おかしく取り上げられた。

鬱陶しかったが、これが有名になることかと、諦めた。1956年、清はついに放浪を切り上げ、実家に戻った。34歳だった。

清が戻るのを待っていたかのようにその年の3月に東京大丸百貨店で展覧会が開かれた。もちろん、清も駆り出された。

清と、清の作品を一目見たさに、たくさんの人が詰めかけ、来場者は延べ80万人を超えた。

清は、差し出される色紙に朝から晩までひたすらサインを書いた。便所でゆっくり糞する暇もなかった。けれど、自分の描いたものを褒めてもらえるのはやはり気持ちが良かった。これでお金持ももらえるのなら、多少の窮屈は我慢しようと思った。

展覧会が開かれ、たくさんの人に作品を見られ、声をかけられるうち、少しずつ清の中で貼り絵に対する意識が変わっていった。

以前はただ面白くて作っていた。

けれど、これで皆が喜ぶなら、これでお金をもらうなら、いい加減には作れないと思った。今までは遊びだった。これからは本気で作ろうと思った。本気で自分が見ている世界を再現してやろうと思った。そうしたら、きっと皆んな、もっと驚く。もっと喜んでくれる。そしたらもっとお金がもらえて、美味しいものが食べられる。

ストックは頭の中にたくさんある。

今まで、たくさん歩いて、たくさん見てきた。

これからはどんどん作ろう、そう思った。

1957年には、清を追った記録映画が作られ、合わせて全国50ヶ所で展覧会が開かれた。浴衣や洋服のデザインにも挑戦した。

さらに翌1958年には東宝から映画『裸の大将』が封切られた。映画館でそれを観た清は、自分はこんな吃ってないし、間抜けでもないぞと思った。けれど、皆が楽しそうに笑っているのを見て、まぁいいかと思い直した。本当の自分とは違うけど、これで皆んなが喜んでくれるならそれでいい。世の中のことを全部本当にしようとすれば嘘になる。嘘が半分、本当が半分、それで世の中のことはバランスがいい。放浪をしながら身につけた、清の処世術だった。

1958年にはフジテレビのバラエティー番組にもレギュラー出演し、全国の名勝絵ハガキに清が描いた点描画が選ばれた。

1960年には式場三郎の案内で、40日かけてヨーロッパを巡り、帰国後、パリのエッフェル塔など名勝を貼り絵に仕上げた。同じ年、横浜マリンタワーの壁画にも挑戦した。

そうやって、たくさん描いたし、たくさん喜んでもらえた。たくさん観てもらえた。満足なはずだった。けれどどこかでいつも不完全燃焼だった。本当に好きなことをやれていない気がした。

たくさん美味しいものを食べ、ぷよんぷよんになった下っ腹をつまんで揺らしながら清は考えた。

また、歩こう、風の中を。1人で。今では行きたいところがあれば、すぐに誰かが車で連れて行ってくれる。お腹が空く前にご飯が出てくる。そんなことでは、美しいものと出会えない。

----------------------------------------------------------------

1964年、清はリュックを背負って皇居前から歩き出した。遥か450キロ先、京都へ向けて。42歳、けれど気持ちは初めて学園を抜け出し、歩き出した18歳の秋の日と同じだった。ワクワクしていた。風吹け、花咲け、雨降れ、鳥が歌い、虫が這い、車が走り、人が笑い、そそり建つビルの隙間を、一面ススキの斜面の中を、てくてく歩いていこう。見ていこう、刻んでいこう、頭の中に。

そして戦争から立ち直った日本の新しい姿、東海道五十三次を貼り絵で描くのだ。

壮大で、心躍る計画だった。

走り出したくなる気持ちを抑え、清は一歩一歩、歩いた。見逃さないように。何もかも。目に映るもの。

東海道五十三次を作品にするための取材は、実に5年に及んだ。取材を終えると清は点描画に取り掛かった。宿場ごとに点描画を描き、最終的に貼り絵にするつもりだった。

来る日も来る日も清は自室にこもり、ひたすら描き続けた。そして、名古屋の熱田神宮を制作している時、倒れた。高血圧による眼底出血だった。

一命は取り留めたが、医者からはもう無理な創作活動はできないと言われた。これからは、身体のことを考えてゆっくり過ごしなさいと諭された。

5年かけて歩き、夢にまで見た「貼り絵東海道五十三次」は一枚も出来ず、点描画すら全て揃っていなかった。

当然、最後まで描きたかった。けれど、医者の言う通り、身体が一番大事だと思い直した。無理をして死んでしまっては意味がない。やり残した絵は心残りではあったが、充分描いたし、色んなものを見て歩いて、楽しかった。少し、ゆっくりしよう、そう思った。

眼底出血で倒れてからの清の生活は、のんびりしたものとなった。その頃、清は両親と弟夫婦と甥っ子と暮らしていた。忙しい弟夫婦に代わり、甥の遊び相手を務め、時には貼り絵の手ほどきをした。自分の作品を見た甥っ子から、何故そんなに細かく貼るのか尋ねられ、

「それが普通なんだ」

と答えた。見えたものを、見えたままに描く。その景色がその時、自分の胸に残していった色彩を、そのまま紙へ映す。1つの光さえ溢さぬよう、慎重に。描くとは清にとって親しい友達や家族に、とっておきの思い出を言葉を尽くして語ることだった。上手く喋れない代わりにたくさんの色で伝えるのだ。

そうやって心穏やかに2年が過ぎたある夜。

いつものように夕食後、弟と談笑した。

今年の夏は、どこの花火を見に行こうか、そんな話をしながら、自室へ引き上げた。

だが翌日、清が起きてくることはなかった。

享年、49歳。

1971年、7月の夜のことだった。

死因は、脳出血。

悔やまれる若さだったが、目一杯生きた人生だった。

いつだって心赴くままに生き、描いた。

晩年は、家族と和やかな時間も過ごせた。

最後までストイックに画家らしくとはいかなかったけれど、それでも充分、功績は残した。

周りの誰もがその人生と作品に拍手を送った。

よくやった、十分だ、ありがとうと。

だが。

皆、まだその時は知らなかった。

貼り絵画家、山下清の執念を。

葬儀も落ち着き、家族が清の部屋を片付けていた時、それは見つかった。

未完のまま、描くのを諦めたと思われていた、東海道五十三次の点描画だった。中断した熱田神宮を含め、残りの13枚。全てが揃っていた。

----------------------------------------------------------------

もう無理は効かないか。

病院から戻ったその日、清は自室の椅子に座ると、頬杖をついた。

それならもう、絵は諦めて、これからはゆっくり過ごすか。ペンを鼻と上唇の間に挟んでしばし考えた。

今まで、夕飯のあとはいつも描いていたけど、これからは大好きなプロレスでも観ながら過ごせばいい。それも楽しそうだ。

ジャイアント馬場の十六文キックを真似て、椅子の下で足をバタつかせた。

清はふふっと1人、笑った。

確かにプロレスは面白いし、テレビを観てるのは楽でいい。

鼻と唇で挟んでいたペンを握ると、清は鼻歌を歌いながら、点描画を描き出した。途中でやめられるものか。無理がダメなら、カタツムリのつもりで、少しずつ描いていこう。遅くたって、歩けば進むのだ。遅くたって描くのだ。

完成する、しないではない。描き続けることは歩き続けることだ。秋風吹く土手を、夏の波高い浜辺を、冬のポプラ並木を、桜満開の春の夜を。

ペン先から、あぁまた放浪の旅は始まる。

いつか皆んながこれを見て、また、喜んでくれたら嬉しい(終)

----------------------------------------------------------------

この記事が参加している募集

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。