篠田桃紅〜黒猫の寝る間に〜

105歳になって改めて思うことがある。

わたしは必ず結婚しろという、父の言いつけを守らなかった。けれどそれは守らなかったのではなく、初めから守る気などなかったのだと。

いつ死ぬか知れないが、まさかこのまま200歳まで化け猫のように生きることもあるまい。いずれそう遅くないうちに消える灯だ。ならば今のうちにそのことを認めておこう。

結婚など、したくなかった。

1人で、自分の力で生きていく。

かといって、女性の権利や自立がどうとか、そんなかまびすしい運動に興味はないし、特段の共感もない。第一、女同士とて、群れるのは嫌いだ。だからこれはあくまでわたし個人の思いであり、生き方の話だ。

真似をしてもろくなことはない。

けれど、墨だけを頼りに、大正、昭和、平成、令和の4つの時代を生きた女もいる、それだけの話だ。

聞くも良し。年寄りの詮無い話と去るも良し。

1世紀生きたとて、人様に聞かせるに値する話はそうない。

だから長い話にはならない。

わたしだって、そんなに暇ではないのだ。

---------------------------------------------------------------

女学生時代、綴り方の時間に罫線の引かれた下敷きが配られた。これを下に敷いて書けば綺麗に書けるという寸法だ。わたしは一目見て嫌だと思った。真っ白で美しい紙の裏に透ける線が野暮だった。こんなものは窮屈だ。わたしは下敷きを裏返すと自分の感覚を頼りに書き始めた。

当然、字は曲がり、周りと比べて劣って見えた。

父はわたしの字を見て嘆き、怒ったが、わたしは平気だった。わたしはわたしの字を書いたのだ。何を恥じることがあろう。むしろ罫線などいう、助けを借りて、自分の感覚を放棄した子らこそ、恥を知れ、そう思った。

女学校を出れば10代で見合いを勧められるのが当時の習いだった。女の生きる道は、男の後を歩くこと。そんなものが道と言えるか。アホらしくて、結婚など考えるだけで気が滅入った。

だから女の幸せは結婚と信じている父とは対立した。

20歳になっても結婚せぬわたしに父は言ったものだ。

一生を棒に振る気かと。

冗談じゃない、迂闊に結婚なぞすれば、それこそ一生を棒に振りかねない、言い返した瞬間、身体が吹き飛ぶほど強く頬を張られた。なんの。痛いものか。足蹴にされなかっただけマシだ。倒れこんだまま振り返って父を見たら、燃えるような目をしていた。あれは、まこと、娘を思う気持ちだったか。それともままならぬ、わがままな娘を憎む気持ちだったか。

その父ももういない。

今はただ、懐かしいだけだ。

そうこうしているうちに、兄が結婚することになり、兄嫁が家にやってきた。小柄で、着物に襷姿で朝もはよから水汲みに台所仕事と、父母に代わって働く兄嫁は可愛がられ、重宝がられた。わたしは部屋の隅で、幸田露伴など読みながら、じっとそれを見ていた。これが結婚というものか。これが結婚したあとの女の姿か。くわばらくわばら。そんなわたしの心境を知ってか知らずか、ある日、父に呼び出された。

書斎に入ると、机に頬杖ついたまま父は尋ねた。

「幾つになった?」

回りくどい。嫌味な言い方だ。

「さて。竜は1000年生きると申します。尋ねるのも無粋かと」

向こうがそうなら、こっちもまともに答える気などない。

父は鼻で笑った。

「アレ(兄嫁)はよくやってくれてる。お前も見習ったらどうだ?うちもな、無駄に食わせる余裕はない」

そうか。無駄か。わたしは、この家で。

いや、そうだろう、むしろ気づくのが遅すぎた。

「わかりました。明日1日待ってください。出て行きます」

初めて父親がこちらを見た。

「出ていくと言って、当てはあるのか?」

何を慌てたように今更言うのか、けしかけたのはそちらではないか。それともただの脅しか。いずれにせよ、やり方が汚い。

「お父様のご心配にはお及びません。ここまで育てて頂きながら何のお役にも立てぬ親不孝をお許しください。せめて扶持減らしをさせていただきます」

父は、しばらく不思議そうにわたしの顔を眺めていたが、やがて思いついたように言った。

「そうか、お前、良い人がいるんだな?家を出てその人と一緒になるつもりなんだな?それならそうと早く言えばいいものを。私だってこんな言い方をせずに済んだ」

何を早合点したか、にわか、相好を崩した父にわたしは微笑んだ。

「あいにく、そのような人はおりません。1人で何とか生きてまいります」

すると一転、父の顔がみるみる紅潮し、口元が歪んだ。

「女が1人で生きてなどいけるわけないだろ!」

罵声を聞きながら、わたしはゆっくり頭を下げた。

父の書斎を出ると、膝から力が抜けた。

崩れ落ちそうになるのを、膝に手をつき、何とか堪える。

一時のような、父に対する怒りはなかった。

ただ、無性に寂しかった。

分かり合えずとも、最後くらい、穏やかに話したかった。

今までの感謝ももっとちゃんと伝えたかった。

それも叶わぬことが寂しかった。

「お義妹様。どうされました?」

声に顔をあげると兄嫁だった。

手に雑巾を持っている。

「顔が真っ青です。肩をお貸しします。奥の部屋で休んでください」

わたしは膝にぐっと力を込めると、背筋を伸ばした。

女にしては背の高いわたしを兄嫁が心配そうに見上げる。

「ここはわたしの家よ。休む部屋くらい、わたしが決めるわ」

そう言って、にっと笑った。恐縮して俯く兄嫁に、さらに声をかける。

「でもね、あさってからは、あなたの家よ。のびのびやんなさい」

そっと肩に手をやると、わたしは自分の部屋へ向かった。

背後から、兄嫁の声がした。

「教えてください」

振り返ると、切実そうな兄嫁の目があった。

「どうやったら、お義妹様のように生きられますか?」

わたしのように?どういう意味か。いずれにせよ、返す言葉は1つしかない。

「わたしのようになどと考えないことね。あなたはあなたのように生きなさい」

家を出てからは、書を教えて生計を立てた。

16の頃より下野雪堂先生に書は習っていた。

それしか稼ぐ手立てがなかった。それとて、父が月謝を払い、通わせてくれたものだ。

(あなたが女1人では生きれぬと言った娘はあなたのおかげで生きることができています)

父には感謝こそすれ、恨みなどない。

ただ、結婚に関してだけ意見が合わぬだけだ。仲人に引き合わされ、その日、会ったばかりの男性とどうして一生添い遂げる覚悟ができよう。そんな目をつぶって賽を振るような博打があるか。どうせ博打ならしっかと見定めて絵札を切りたい。

書の教室を開いて1年後、23の時に初めて銀座の鳩居堂で個展を開いた。古典はしっかり習ってきたが、それでも我が出たか、書いた和歌は根無草と評された。古典を無視して、好きに書いている、重みがないというわけだ。

先生方の評はごもっともだったが、だからなんだと言うのだ。

いつまで高野切※をありがたがっているつもりか。

※仮名の代表的な古典の1つ

あなた方はそれでいい。あなた方のお弟子さんもそれでいいんだろう。そっちはそっちでよろしくやってくれたらいい。わたしはわたしの書で先に行く。

下敷きをひっくり返した女学生の頃と何も変わらない。

傲岸で不遜な娘だ。

そのまま100まで来てしまったのだから始末が悪い。

あの時の先生方も皆、鬼籍に入られたが、もはや苦笑するのみで小言もくれまい。そう思えば生きながらえたこの痩せた身のみ、嘘寒い。生きていくとは孤独なことだ。

それはB29で家を焼き払われたあの日から骨身に染みている。

夜なのに火炎で空は赤かった。

その赤をバックにB29の黒く巨大な影がいくつも頭上を掠める。どうっ!どうっ!と音を立てて家屋が崩れ、炎が逃げ道を塞いでいく。その中を、妹と母の手を引いて必死で走った。

「姉さん、足!」

妹の言葉に振り向くと着物の裾に炎が移っていた。水はない。咄嗟に簪を引き抜き、布地に刺すと、燃えてる箇所ごと引き裂いた。足は露わになったが焼かれるよりはいい。

途中、足が痛くてもう走れぬという妹をおぶってなおも走った。灰が目に染みて涙が止まらなかった。けれどここで止まれば死ぬだけだ。近くの川までたどり着いて、川岸にへたり込んだ。もしここまで火が来たらどうするか、3人で話し合った。

母は、自分を置いて逃げろと言う。

妹は母と一緒にいると言う。

わたしは、わたしはどうするか。

母は一番元気なあなただけでも逃げろと言う。

そんなことができるものか。

家族を見殺しにしてまで生きるつもりはない。

一番若いのは妹だ。もし火が来たら母には悪いが、妹を背負って川を渡ろう。溺れ死ぬのは覚悟の上だ。妹だけでも逃して生かす。

そうと決めたら、急に眠くなった。

まだB29が頭上を乱舞している。

なのに、まぶたが重い。重低音のエンジン音さえ耳に心地良い。

怯える妹の頭を抱え、背中をさするうち、意識が遠のいた。

足のこそばゆさに目が覚めると、爆撃機の音は消えていた。振り返ると町の方ではまだ炎があがっていたが、辺りは暗い。そんな中で、妹がわたしが引き裂いた着物の裾をかがり縫いしていた。この状況で、この暗さの中でよくやるものだ。わたしには考えもつかない。

「だってこのままだとどんどん裂けてきてしまうわ。せめて赤い糸があればね。着物と合わせられるんだけど」

残念そうに言う妹の頭をわたしはもう一度抱き寄せた。

妹のような優しくて家庭的な女性こそ、この戦争の先にある平和な世で幸せになるべきだ。何としても守る。

「痛いわ」

腕から抜けようと、もがく妹をしっかり抱きしめた。

家は半壊しており、住める状況ではなかった。

仕方なく、両親と私達姉妹は会津へ疎開した。

なるべく爆撃機の来ぬところということで、会津の中でも山奥の廃屋に近い一軒家を借りた。

床板は腐り、屋根は雨漏りし、水を吸った畳は踏むとぶわぶわした。

男手は父だけだったが、箸より重いものは持たぬ人だ。

あてにはできなかったし、どのみち戦時だ。

贅沢は許されぬし、そんな金もなかった。

床板か、雨漏りか、迷ったが、腐った床板を引き剥がし、雨漏りする屋根に被せた。

畳は女3人がかりで天日干ししたら、少しはマシになった。この戦争が終わるまでの我慢だ。

やがて夏が過ぎ、冬が来た。

食べ物がなくなると、4キロ先の町まで衣類と食べ物を交換に出かけた。帰りはいつも15キロほどの食料を背負って山道を登った。

ある時、帰りの山中で雪が降り始めた。急ごうと思うが、寒さと疲れで足が思うように動かない。肩に食い込む籠紐が痛くて顔が歪む。土の斜面に見る間に雪は積もっていく。早く帰らなくては身動きが取れなくなる。焦って大きく足を踏み出したら、滑ってバランスを崩し、カゴの重さに引っ張られ、後ろ向きに転んだ。その拍子に籠に入った米や野菜がぶちまけられ、斜面を転がった。

あぁ!叫び声をあげて転がっていく野菜を追いかけた。

ここから先1ヶ月、一家の命を繋ぐ食料だ。

米一粒、野菜一切れ無駄にできない。

必死で追ったが雪に足を取られ、前のめりにつんのめって頭から雪へダイブした。身を起こし、顔の雪を振り払った時には、野菜は見えなくなっていた。ため息が出た。ぐっと歯を噛み締めた。涙がこぼれそうだった。

立ち上がり、残った野菜と米を籠に入れ、背負い直して歩き出した。着物が破れ、膝から血が流れていた。

家にたどり着いた時には、とうに日は暮れていた。

家の外で待っていた妹がわたしの姿を認めると、駆け寄ってきた。

「姉さん!」

そう呼ぶ声は既に泣き声だ。優しい子なのだ。

「中で待ってなきゃダメじゃない。風邪引いたらどうする…」

妹に籠を預けた瞬間、意識が遠のいた。

そこから三日三晩、寝込んで意識が戻った時には肺を病んでいた。のちにわかったことだが、結核だった。

ぜひゅ。ぜひゅ。

目を瞑ると今でも空気の漏れるような呼吸音が蘇る。

雪深い会津で結核と戦ううち、戦争は終わり、わたしは東京で療養生活に入った。

他の家族は長男の家に身を寄せたが、わたしだけ宿屋の2階を借りた。家族に結核をうつすわけにはいかない。特に老いた父母にとっては命取りだ。

1人、ただ己の呼吸音を聞き、天井の木目を眺めて過ごした。

そんなわたしのもとに通い、生かしてくれたのは妹だった。

背も小さく、気も弱く、会津では夏、毛虫が床を這っているだけで、鳥肌を立てていたような娘だ。それがどこでどう手に入れてくるのか、野菜や米を手に入れてきては、雑炊を作って食べさせてくれた。

あえて、入手方法は聞かなかった。

ただ、苦労をかけるねと頭を下げた。

「戦時中は姉さんに生かしてもらいました。わたし、姉さんのためなら、なんだってできるんです」

そう言って微笑む白粉に濃い紅を引いた目の前の女は、わたしの知る、か弱く小さな妹ではなかった。

聞かずとも何をしているかはだいたい想像がつく。

「薄化粧の方があんたは綺麗だよ」

妹の濃い紅を指で拭うと、幼かった時よくしてやったように、わしゃわしゃと頭を撫でた。すると妹は、スッとわたしの懐に入り込み、小動物のようにしばらくじっとしていた。やがて、何かをこらえるように小声で絞り出すように言った。

「姉さん、早く、良くなってください」

慣れない無理をするからだ。

"女"を武器にすることなんて出来ぬ子なのだ。

「バカだね。せっかく戦争を生き延びたんだ。わたしのことなど忘れて幸せになるんだよ」

しかし、顔をあげた妹の目に、涙はなかった。そして、キッパリと言った。

「姉さんこそ病人なんですから、大人しくしていてください。わたしに全部任せてください」

うっすら笑う妹が、初めて頼もしく見えた。

小さな妹と思っていたが、いつの間にこんなに逞しくなったか。

わたしは布団からそっと手を伸ばした。

その手を妹が握った。

「死ぬんじゃないよ」

妹の目を見据えて言った。

「姉さんこそ」

妹はそう言って今度こそはっきり笑った。

愛しい妹だ。

大切なのだ。

本当ならわたしが全部代わってやりたい。

早く良くならねば。

こんなところで寝ている場合ではない。

気が急いたら、ぜひゅぜひゅと、咳がもれた。

妹が優しく背中を撫でてくれた。

生涯、その温もりを忘れまいと思った。

戦争と共にわたしの20代は去った。

1947年、結核から立ち直った時には34歳になっていた。

それを見届けるように父が逝った。

わたし宛の遺言状には「必ず結婚するように」と書かれていた。死を控え、30を過ぎた娘に他に言うことはなかったのか。いや、死を前にしてなお、言わずにおれなかったのか。だとすればこの一言は重い。かといって従う気にはなれない。そもそもわたしは誰かと暮らすには向いていない。縛られるのは嫌だし、わがままだし、好きなことをやりたい。そんな30過ぎの女に貰い手などあるものか。

ただでさえ、戦争に取られて若い男は少ないのだ。

わたしは広げた遺言状を折り畳むと袂にしまった。

短く息を吐いただけのつもりが、思いがけず深い息が口から漏れた。

いつの間にか、背後に母が立っていた。

母はわたしの背中にそっと手をやると、ゆっくり上下に動かした。まだ幼かった頃、よくそうやって寝かしつけてもらった。母の手が起こす緩やかな波は心地良く、それがわたしの世界の全てだった。あの頃のように母の胸に埋もれて眠りたかった。しばらく黙って母はわたしの背中を撫でたあと、自室へ戻って行った。

娘としての最大の親孝行は結婚して孫を見せることだろうか。

だとしたら、わたしは育ててもらった恩を仇で返す親不孝者だ。

不甲斐なくて悔しくて、両手を握りしめた。

結局できることは、筆を持ち、書くことしかなかった。

教室を再開したが、どこか心ここに在らずな日々が続いた。結核で亡くなる人は多い。戦争で亡くなった人はなお多い。どちらも生き延びられたわたしは幸いだ。

けれどしていることは戦前と変わらない。

ならばなぜ生き延びた?

こうしてただ生きるだけなら、いっそわたしも槍を持ち、米兵と刺し違えたかった。その方がまだ命の甲斐がある。

「何バカなこと言ってるの。戦争は終わったのよ?姉さんには姉さんの仕事があるでしょ?」

教室に遊びに来ていた妹にたしなめられた。

その腕には乳飲み子が抱えられている。

わたしが出来なかった親孝行を、妹が果たしてくれた。眠る我が子をあやす妹の眼差しは柔らかで深い。

幼い頃、野原で遊び疲れて振り返ると、母のこの眼差しによくぶつかった。どれだけ遠くへ行っても、駆けてそこへ戻れば、安心して眠れる場所。

妹が机に置いた関戸本古今集をパラパラめくる。

仮名の法帖だ。

「きれいね…」

妹は呟きながらしばらく眺めていたが、でも、読めないわ。わたしには難しくって。そう言って笑った。

腕の中で赤ん坊が、ひっひっ、と声を上げてむずがりだす。妹は声をかけて腕を揺らす。妹もわたしと同じ女学校を出ている。学のない女ではない。でも子ができれば、書どころではないだろう。何百年も前に書かれた文字より、腕の中の我が子が大事だ。ふと思った。わたしは誰のために、どこに向けて書いているのだろう。

硯の脇の筆を眺めて思う。この筆は何を書くためにあるのだったか。

女学生時代、わたしらしく書きたいと下敷きをひっくり返した。その少女に今、聞きたかった。わたしらしく書くとは何か。

「ねぇ、せっかく来てくれたんだし、その子の名前、書かせてよ」

急な申し出に妹は少し驚いたようだったが、我が子に向けて笑いかけた。

「お習字の先生があなたの名前を書いてくれるって。良かったわねぇ」

硯には先程の教室で添削に使った朱墨が入っている。

わたしは作品用の松煙墨を手に取ると、硯の陸(おか)に水滴を落として擦り始めた。朱と墨が混ざる。

一本だけ持っていた羊毛の筆を手にする。コシがなく、自在に動くが、コントロールの効きにくい筆だ。

それを朱と墨につけた。

厚手の紙に逆筆で穂先を突っ込む。蔵鋒で圧をかけながら縦線を引いていく。朱と黒の混ざった複雑な線が引かれる。縦線の中央より少し上の位置に今度は短く横線引っ張った。縦と横の交わったところがブワッと花びらのように滲んだ。

それを和紙で押さえ、余計な墨を吸い取り、妹に渡した。

えっ?という顔で妹は一瞬わたしを見たが、2色の十字架のような"命名書"をしばらく眺めて言った。

「素敵ね。落款捺してよ。これ、飾るわ」

何のために誰のために、どこへ目がけて、それを探すために書いている。筆は、墨は、紙はどこまでも自由だ。自由でないなら、それはわたしの心が何かに縛られているからだ。それは簡単にはほどけまい。だから書いていこう。

戦後、書き始めた抽象書は、わたしの心の叫びだった。

わたしを縛るわたしとの取っ組み合いそのままに、文字は乱れ、形は崩れ、やがてそれは蛹が蝶になるように別の何かへと姿を変え始めた。絵か、書か。否、わたしの心の形だ。それを晒して生きる、その覚悟が固まりつつあった。

証明すること、生きていること、わたしであること。

それが書くことだ。それは寂しいことだろう。

でも、寂しいからこそ、人は1人で立てるのだ。

誰かがいると思えば寄りかかってしまう。

時にそれもいいだろう。けれど死ぬ時は誰も1人だ。

生きるとは1人で立つこと。

たとえ、隣りに立ってくれる人がいたとしても、母のお腹から出た瞬間から、皆、自分の足で生きるしかない。

実家の廊下で膝を押さえて俯いた日のことを思い出す。あの時、声をかけてくれたのは兄嫁だったか。いつの日も、いつの時も、生きるとは困難だ。

エールは送らない。わたしとて、必死だ。

だからわたしも生きてる。あなたと同じように小さなことに迷い、間違い、俯き、そのたび顔をあげながら。

そのことを伝えたい。

絵でも書でもいい。ジャンルは無意味だ。

赤ん坊は、わたしの奇妙な命名書を掴んで、ぶんぶん振ると、愉快そうにキャッキャッと笑った。

帰りがけ、母から預かったと手紙を渡された。

仕事にかまけて、長らく実家には帰ってなかった。

たまには帰れということか。

そう思ってその場で封を切って読んだが、予想は外れた。

短い手紙だった。

そこに書かれていたことは、遺言状を握りしめたまま背中を撫でてもらったあの日、背中越しに、すでに受け取ったメッセージだった。ありがたかった、温かかった。

妹は、手紙の内容を知っていたわけではないだろうが、わたしの顔見ると、小さく頷いて帰って行った。

38歳の時、より広く作品を発表する場を求めて書道芸術院に所属した※。

※1951〜56まで所属。以後いかなる団体にも所属せず

わたしの書く抽象書は、抽象芸術のムーブメントがが起きていたアメリカで受けが良かった。1954年のサンパウロ、翌年のワシントンと立て続けに海外で作品を発表した。いずれも日本政府からの要請で、海外で日本の文化を発信する一端を担うものだった。

そしてついに1956年、43歳の時、ボストンで個展をするチャンスに恵まれた。

渡米費用は招待してくれたギャラリーや関係者が用意してくれた。わたしは作品を梱包して送ると、ボストンバッグ1つで海を渡った。

自由の国アメリカで自分の作品がどう見られるか、不安もあったが、期待はその何倍もあった。

スエゾフ・ギャラリーでの最初の個展はまずまずの評価を得た。アメリカ人にとって墨の表現は珍しいようで、たくさん質問を受けた。白と黒の2色は絵画と比べて不利では?そんな質問も受けた。

墨が2色ですって?あなた、どこを見ているの?

墨のグラデーションは無限だ。しなやかに移ろい、滲み、変化する。人の生と同じリズムだ。ゆえに、人は誰も、墨の表現に懐かしさと温かさを覚えるのだ。

渡米中に是非ともNYでも一度個展をしたかった。

ボストンでの個展が済むと、わたしはNYのギャラリーを周った。中でもわたしが目をつけていたのがベティ・パーソンズ・ギャラリーだ。数々の無名のアーティストに光を当てては、スターダムに押し上げている。ギャラリーオーナー、ベティの審美眼は本物で公平だ。

持って行った作品をベティは丁寧に見てくれた。

「とても良いわ。けれど少し地味ね。それに展示スケジュールは2年先まで埋まっているの」

褒めてくれたのはお愛想ではないだろう。そんな無駄なことを言う人ではない。けれど、今の実力では足りない。

わかりました、そう言って、作品を片付けようとすると、ベティがフッと笑った。

「聞いた通りね。日本の女性はお利口さんて。何か言われたらすぐ、YES、YES、YES。話が楽でいいわ」

顔を上げてベティを見た。美しい碧眼と視線がぶつかる。

「ベティ。それは誤解です。わたしは今の自分の実力はわかっています。あなたのギャラリーの格も」

「そ。慎み深いのね。それが日本女性の"美徳"ってものかしら。だったらそんなもの、忘れることね。ここ、NYでは誰もがチャンスを狙ってるわ」

作品を風呂敷に包んだ。

「侮らないでください」

脳裏に母や妹、兄嫁の姿が浮かんだ。

わたしの大切で愛しい人達。

みな、小さな日常を必死で生きてる。

馬鹿にされてたまるか。

あら、そんな目もできるのね、ミス・トーコー。いいわ、名前だけは覚えときましょ。

捨てる神あれば拾う神ありか。

一度訪問して作品を見せていた、バーサ・シェイファーズ・ギャラリーから連絡が入った。急に2週間後の予定が空いたという。もし良かったら、展示しないかという誘いだった。2つ返事で引き受けた。急いで展示の準備をし、告知のチラシを手配りした。

さすがNYのギャラリーだけある。急遽決まった展示だったが、美術関係者がたくさん訪れた。

ある夜、そろそろギャラリーを閉めようかという頃、赤いピンヒールの音が響いた。

「あら、今日はわたしのための貸し切り?それとも作品がお粗末で人が来ないのかしら?」

わたしが閉じようとしていた入口のガラス扉をレースの手袋をした手で、カッと掴むと、ベティは微笑んだ。

「来てくれたんですか」

「ゆっくり見させてもらうわ、トーコー」

脱いだ手袋をわたしの手にぽいっと置くと、ベティはコートを翻してギャラリーへ入って行った。

わたしは黙ってベティが作品を見るのを眺めていた。

素通りする作品もあれば、1つの作品の前に何分も立ち止まって動かないこともあった。

最後にわたしの方を振り返ると言った。

「あなたは、自作の説明はしない主義?」

「見ているのを邪魔するのは悪いと思って。質問があれば答えます」

ふふん、ベティは軽く鼻を鳴らすと、わたしに近づいた。

「あなたって、ミステリアスなのね。ありがと」

わたしの手から手袋を摘むと、入ってきた時と同じ、足早にベティは去って行った。

その翌日から、美術関係者の訪問が一気に増え、シンシナティ、シカゴ、そしてパリでの個展が決まった。

2年後、日本へ帰国したあとも、第6回サンパウロ・ビエンナーレなど、海外での展覧会、巡回展が続いた。

よりたくさんの人に手軽に作品に触れてもらうため、リトグラフの制作にも取り組み出した。

展覧会に追われるように作品書き、あっという間に8年が経った。伝統的な書が重んじられる日本より、海外での評価の方が高かったが、抽象書を書くことで、まがりなりにも生活できるようになっていた。

久しぶりに、タンスの引き出しの奥から父の遺言状を取り出した。

こんなわたしを父は認めないだろう。

良くやったなどと、手のひらを返すような人ではない。

だからいつかわたしが河岸を渡った時は、懐かしい小言を聞かせて欲しい。そう思えば、楽しみだった。

親不孝にしか生きられなかった。

全てが叶う人生などない。

そう諦めて自分の道を歩くしかない。

人は皆そうだろう。

その想いを作品に込められるわたしは幸せ者だ。

そんな時、一通の手紙が届いた。

封筒をひっくり返すと宛名には「ベティ・パーソンズ・ギャラリー」のロゴが刻印されていた。

1965年、52歳の時だった。

8年越しに会うベティは変わらなかった。

背が高く、シャンと背筋が伸びている。

「元気にしてた?お茶に誘おうと思ってたのよ」

「ティータイムのお供にわざわざNYまで呼んだんですか?」

「いいでしょう?8年よ。積る話もあるわ」

「手紙、読みました」

個展の打診だった。

帰国してからの主な作品を全て梱包し、ギャラリーへ送っていた。

「届いてるわよ。梱包材のシーダー(杉)の香りが素敵だったわ。あの梱包をした人はアーティストね」

梱包の依頼はアート作品専門の梱包業者に依頼していた。そこの職人の仕事は丁寧だと評判だった。

「あれは秋田杉です」

「そう、日本の木なのね。あんまりいい香りだから一枚もらってトイレに立て掛けてるわ」

そう言ってベティは笑った。

「ところで作品は見てもらえましたか?」

「まだよ。問題ある?」

ベティは試すようにこちらを見た。

作品に自信はある。

この8年、必死に自分を磨き、ギリギリの表現を目指してきた。

「いいえ」

「結構。ならカフェに行きましょう」

レモネードのストローを引き抜き、カップの蓋を外すと、そのままベティはごくごく飲み、はぁ、と息をついた。まだ6月よ、この暑さはなに?日本もそうなの?矢継ぎ早に質問をしてくるのも変わらない。

「日本は梅雨、レインシーズンです。暑さはさほどでもないですが、蒸します」

「雨の季節があるのね。あなたの作品や日本画に漂う情緒はそのせいかしら?」

そういう面もあるだろう。しかし日本を情緒と一括りにされるのも違う気がする。しかしそれをどう説明すればいいのかわからない。

「あなた、結婚は?」

「いいえ」

「そう。良い人がいないの?」

「結婚するなっていう、父の言いつけを守ってるんです」

Are you joking me? 目を見開いて尋ねるベティにわたしは肩をすくめてみせた。それを彼女がどう受け取ったかは知らない。

---------------------------------------------------------------

さて。

だいぶ話した。

運動は大事と医者に言われているが、喋るのはどうだろう。喋り過ぎは良くないとは言われてないが、少し疲れた。

ベティ・パーソンズ・ギャラリーでの個展は華やかだった。色々なアーティストとも知り合えた。だが、その全てはここで語るまい。

そのあとの仕事もいちいち覚えていない。

覚えていたとして、語る気はない。

今の若い人に伝えたいのは、人の人生を眺めるより、自分の人生と取っ組み合って欲しいということ。

それでも興味をもってくれたなら、わたしは使ったことはないが、例の手のひらサイズの電話で調べれば出てくるだろう。

ふと見ると、ソファの横に黒猫が丸まっていた。

この富士山麓のアトリエはベティのギャラリーで個展をした年に購入した。

若い頃、肺を病んだわたしにとって、この地の夏でも僅かな冷気を含む空気は心地良い。

窓から見えるカラ松は紅葉の時期になると黄金に輝く。

わたしの成したことを知るより、その黄色の美しさを知る人生の方が豊かだ。どうか自分の足で歩いて欲しい。指先で答えが出ることに惑わされずに。

ところでこの猫はどこから入ってきたろう。

時折り、こうした訪問客がやってくる。

わたしの視線に気づいたか、猫がクッと頭をあげてこちらを見た。(なんだお前は)と言わんばかりの表情だ。

わたしも(あなたなど知りませんよ)と視線を逸らす。

カラ松の葉が揺れ、午後の時間がゆっくり過ぎていく。

そろそろまた墨を磨ろうか。

作業場に小一時間ほどこもったあと、ソファへ戻ると猫は消え、青もみじが一葉、落ちていた。

---------------------------------------------------------------

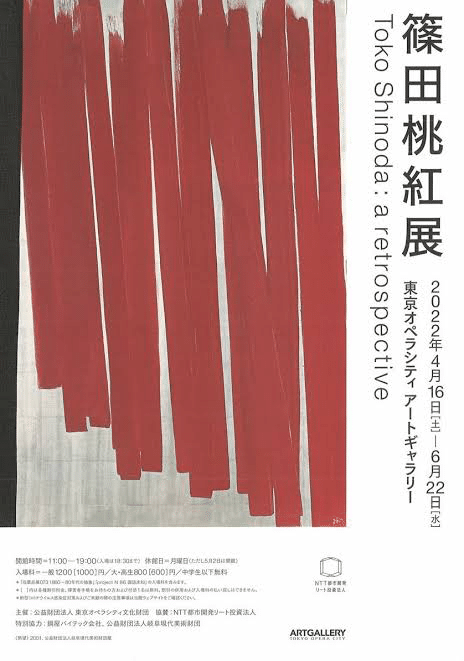

2021年、107歳で篠田桃紅はこの世を去った。

最後まで、凛とした生き様だった。

死後もたびたび回顧展は開催されているが、現在も(記事公開時22/05/18)東京オペラシティ アートギャラリーで展覧会が開かれている。

6/22までなので、興味のある人はぜひ行ってみて欲しい。

(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。