若者は起業するより中小企業を買ったほうがいいんじゃないかっていう話 vol 1

こんちは。某研究所で名ばかりの主任研究員をやっております。rです。研究領域は、話題のデジタルトランスフォーメーション(DX)です。新卒入社した某IT企業を11ヶ月目から業務委託に切り替え、現在は独立系の研究所とIT企業のマルチワークをしながら、アフリカで小売店を経営したりしている、25歳です。

あれこれ、論文や図書などを読んでいると、気づいちゃったので、書きます。「あれ、もしかすると若者は起業するより中小企業を買ったほうがいいんじゃないか」って話です。

まず今回は、そう考えた背景を述べます。次回で、起業との違いと気をつけるべきと考える点を述べてみます。

---

なぜそう考えるかというと以下の2点にまとめられる。

1)経営者の年齢上昇と共に、休廃業・解散が増加しているため

2)休廃業・解散する企業にも高利益率企業が存在しており、後継者不在が理由である可能性があるため

⇨なら、若者がその企業を経営すれば良いじゃないと安直に思ったわけです。

もちろん、それだけでは根拠が薄いですから、いくつか根拠を示します。

1)経営者の年齢と売上高、利益に負の相関があると考えられるため

2)デジタル化の推進に対する経営者の関与度と労働生産性の関係を確認すると、経営者が積極的に関与している企業ほど労働生産性の平均値が高い(若いほどデジタル化に対し積極的な意向があることが前提です)

3)若者へ事業承継したほうが企業のパフォーマンスが向上する

次回は、起業との相違点を述べてみたいと思います。DXはある種の革新ですが、歴史ある中小企業があらゆる革新を乗り越えてきており、それが複数回乗り越えると伝統と言われます。日本企業にはブランド力での伝統が多くあり、その有効活用こそ、日本経済再建の要であり、地方創生の鍵であろうと考えます。

---

経営者の年齢上昇と共に、休廃業・解散が増加している

○休廃業・解散件数は、2020年において4万9,698件となり調査開始以来最多となった

(引用:中小企業庁(2021), 中小企業白書2021, II-298)

2019年までは4万件台半ばを推移したが、2020年には感染症の影響などにより、4万9,698件と調査開始以来最多となった。

なお、中小企業は我が国企業の99.7%を占めており、従業員のうち68.8%が中小企業で働き、全体の付加価値額のうち52.9%を中小企業が生産している。

○我が国企業の経営者平均年齢の推移を確認すると、上昇傾向にあり、2019年で62.2歳であった

(引用:中小企業庁(2021), 中小企業白書2021, II-305)

我が国企業の経営者平均年齢は年々上昇しており、2020年では62.16歳であった。なお、執筆日は2022年の1月11日であるが、昨日は成人の日であった。今年の新成人は約120万人であり、前年より4万人の減少となった。なお、2021年の出生数は81万人程度であると見込まれている。今後20年で2/3程度に減ることが見込まれる。

休廃業・解散する企業にも高利益率企業が存在しており、後継者不在が理由である可能性があるため

○休廃業・解散企業の損益構成比を確認すると、黒字企業が61.5%であり、さらに売上高当期純利益率が5%を超える企業が全体の24.5%と高利益率企業の廃業も一定数存在する

(引用:中小企業庁(2021), 中小企業白書2021, II-304)

休廃業・解散企業の2015年から2020年にかけての、売上高当期純利益率を確認すると、利益率が5%以上の高利益率が4分の1程度存在しており、業績不振ではなく、高利益率企業の廃業も一定数発生してしまっている。もちろん、経営者自身が事業継続の意向がない場合があるが、一定程度以上の業績を上げていながら、休廃業・解散に至る企業の貴重な経営資源を散逸させないための施策が必要だろう。

その一つが「若者による中小企業の買収」であろうと思う。起業ブームがあったが、今後は買収ブームが来ても良いと考えている。

---

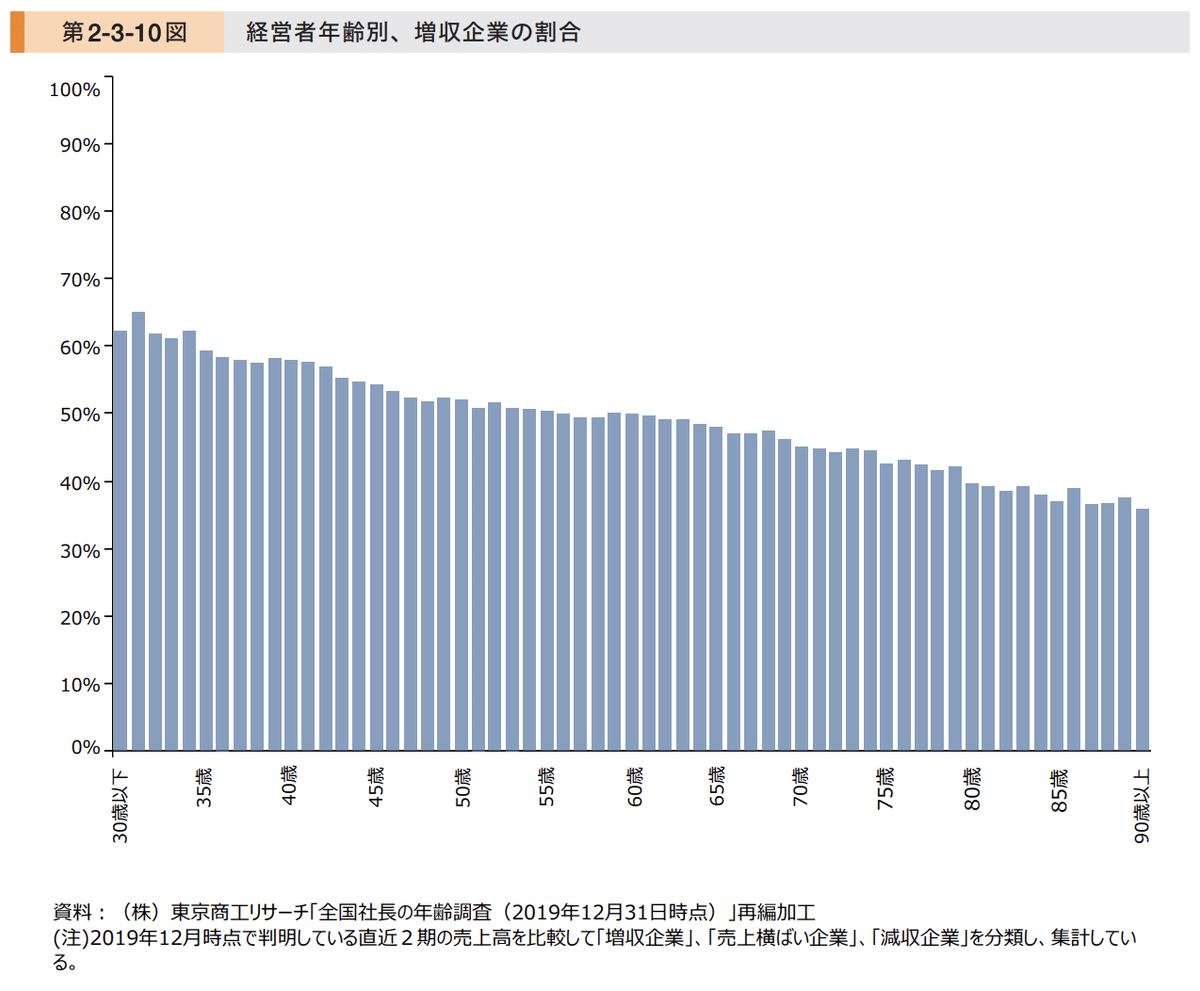

経営者の年齢と売上高、利益に負の相関があると考えられる

(引用:中小企業庁(2021), 中小企業白書2021, II-307-308)

経営者年齢別に増収、増益企業をそれぞれの割合を確認すると、経営者年齢と売上高と利益には、負の相関があることが考えられる。

デジタル化の推進に対する経営者の関与度と労働生産性の関係を確認すると、経営者が積極的に関与している企業ほど労働生産性の平均値が高い

(若いほどデジタル化に対し積極的な意向があることが前提です)

(引用:中小企業庁(2021), 中小企業白書2021, II-307-241)

経営者がデジタル化の推進に対する関与すればするほど、労働生産性の平均値が高い傾向がある。なお、先行研究では、IT投資が労働生産性に対して、若干の負の相関が見られることを明らかにしている。一方で、デジタル化に対応するために必要のある取り組みが必ずしもIT投資と連動せず、表面的な改革に止まっている問題を指摘している。また別の研究では、IT投資やITツールの活用における初期段階では、組織改革などの無形資産への投資を行うことが重要であると提唱されている。我が国においてもIT投資だけではなく、組織改革や組織内への浸透が重要であると考えられる。

若者へ事業承継したほうが企業のパフォーマンスが向上する

(引用:中小企業庁(2021), 中小企業白書2021, II-307-344)

事業承継実施企業は全ての指標において、同業種平均値を上回っている。特に事業継承時の年齢が39歳以下では成長率が高い傾向である。なお事業継承した際の経営方針としては、先代経営者の取り組みの継承・強化が43.3%であり、新たな取り組みを積極的に挑戦が40.3%であった。親族では先代経営者の取り組みの継承・強化の傾向が強く、その他(社内役員、従業員からの昇格、外部招聘他)では、新たな取り組みに積極的に調整の傾向が強い。

---

今日はここまで

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?