一歳半検診時言葉の数の目安は何個?子供が話したくなる教え方・語りかけ

我が家には一人娘がおりますが1歳半検診を前にして気になる出来事がありました。娘より1か月遅く生まれた友人の子供と久々遊ばせたときにふと思ったこと。「あれ?なんかめっちゃ喋ってない?うちの子まだ喃語ばっかりなんだけど。」という言葉の数の違い。

ということで改めて子供の豊かな言葉を促すための語りかけについて見直してみることにしました。

一歳半検診でも言葉の数が何個出ているかも試されますが言葉の目安も知っておきたいところです。

一歳半の言葉の数は平均何個?うちの子は遅い?

一歳の間の1年間は個人差がかなり大きいです。一歳半の時点でまだ喃語(「あー」「うー」など意味のない言葉)しか話さない子もいれば、10語以上の意味のある言葉を話す子、さらには2歳手前頃には既に2語3語と意味のある単語を複数話す子もいます。

この差が結構激しいので目安といってもあまり参考にしなくていいような気もしますが、5語以上が平均のようです。以上といっても既に数十語を話す子もいますので一概には言えませんね。

我が子は何個かな~と数えてみると、「

・アンマンマ(アンパンマン)

・ないない

・いた(痛いとき)

・いや

・あむあむあむ(食べる真似する時)

・はい(何か渡す時)

・じゃー(水を流す)

・わんわん

・にゃんにゃん

の9個でした。因みに道を歩いていて犬に反応して「あ!」と指をさしますが、絵本で「犬はどれ?」と聞いても指差しもほとんどしませんでした。

一人歩きは10カ月、ご飯も人の2倍食べる、これまで色んな成長が早めの子だったので今回決して早くない言葉の成長に若干戸惑いました。

個人差があるとはいえやっぱり他の子が気になる。一応目安として平均何個くらいなのかな~ってネットで調べてみて皆さんの成長具合に一喜一憂しましたね。

さて、あと1か月で1歳半になる娘ですが、噂によると、1歳半で言葉が5個以上出てないと引っかかる(ことがある)とか……。むすめ、きわどいんだよなーー!! わんわん、ぱんぱん(アンパンマン)、とぅだ(ちょうだい)、でちゃ(電車)までは言えているんだが……。

引用:https://twitter.com/summer1072/status/822349801178050560

うーんわかる!同じくらいの子がいて少しほっとしました。検診で聞かれてもその場で全く話さなかったらどうしようとかも考えました。

3人目が1歳半検診に引っかかった。その時言われた言葉がみんなを苦しめてるんだなって思った。『話しかけてますか?沢山話しかけて下さいね。』上2人は言葉が早かった!1歳半で単語じゃ無く『わんわん、いるね』3人目も同じ様に育ててきた。でも『ばっばっ』『んっんっ』しか言わない。

引用:https://twitter.com/3_kaibutu/status/1230284546328809472

末っ子ならば、上の兄弟もいて必然的に家族の人数も多いから言葉のシャワーを浴びる数も多くなるはず。環境だけではなくその子が持っているものの差が大きいのでしょうか。

1歳半言葉のきろく

パパ

ママ

ばーば

いないいないばあ!

どーじょ!(どうぞ)

パンマン!(アンパンマン)

んーんー(お数珠持ってのんのん)

なーい、ないない、あった

ぐりゅぐりゅ(手をぐるぐる)

バ!(バナナ)

パンパン

わんわん

にゃーにゃー

ポンポン(お腹叩きながら)

あけてー

引用:https://twitter.com/22piyopiyo33/status/1043304507675836417

10語以上となるとものすごい差を感じてしまいますね。他にもいろんなパターンの子がいるようですが、なんと80語も話したという子もいました!そこまでくると何か特別な才能があるのか?なんて思ってしまします。

でも一歳から三歳までは身長や体重に差があるように、言葉の数も個人差が大きくさほど気にしなくてもいいという話も聞きますしね。 とはいえやはり この個人差が生じる要因の中に環境という要素があるならばそれは少しでも発語にいい影響を与える環境を作ってあげたいですよね。

言葉を作りだす3つの能力

言葉を話すには、言葉をつくる3つの能力がうまく機能することで上手に話せるようになります。その能力とは「語彙力」「コミュニケーション力」「発音力」です。

・「語彙力」体験を通して物事の仕組みや関係性を理解し知識として身に付く

・「コミュニケーション力」自分の感情や何かを相手に表現して伝えたり会話をしたいという意欲からくる

・「発音力」表情や発声を上手に使いこなしはっきりした言葉を話すことができる

この3つの力が備わるとどんどん言葉が溢れてきます。

もし豊富な語彙力があって沢山の言葉を知っていたとしても、何かを人に伝えたいという気持ちや上手に伝えることのできる口腔機能がなければ言葉の花をきれいに咲かせることはできません。インプットした言葉を上手にアウトプットできるようになるにはこの3つの力を育ててあげる必要があるんですね。

一歳半であれば、はっきりした言葉を話すための「発音力」はまだまだだと思うので、この時期にできる「語彙力」と「コミュニケーション力」は積極的に伸ばしてあげたいですね。

「語彙力」を育ててコップをいっぱいにする

言葉を話し始めると一気に話し出すという流れをしばしばコップの水にたとえられます。コップに水を注ぎ続けるといずれこぼれてしまうように、たくさんの言葉を吸収し続けるといずれコップから言葉があふれ出し一気に言葉が出てくるのです。

「うちの子周りに比べて話し始めが遅いかな…」という子はもしかしたらコップがいっぱいになるほど言葉を注がれていないのかもしれません。

もしくはそのコップが他の子供よりも大きなコップを持っているのかもしれません。逆に言えば話し始めが早い子はもしかしたら小さいコップを持っていたから早くあふれ出したとも考えられます。これに関しては完全な想像ですが。

とにかく、たくさんの言葉を吸収するにはたくさんの言葉を教えてあげることです。絵本が一番有効的だといわれますが、遊びの中でもたくさんの言葉を浴びせてあげることができます。

【人形遊び】

キャラクターのぬいぐるみでもいいですが、赤ちゃんなどの自分に似た形の人形だと事も興味を持ちやすくなります。ごっこ遊びで話を作ることは言葉と同時に想像力も豊かにします。触って「柔らかいね」など感触を言葉にすることは自分の経験を言葉と結び付けるのにとても友好的です。

【絵合わせカード】

同じ絵が描いてあるカードが2枚ずつ入った絵合わせカード。3種類から5種類のカードを子供の前に置いて、その中の1種類と同じカードをみせて「この絵と同じものは?これだね」と半分問いかけながら教えます。一歳半検診での内容にもある指差しの練習にもなりますね。

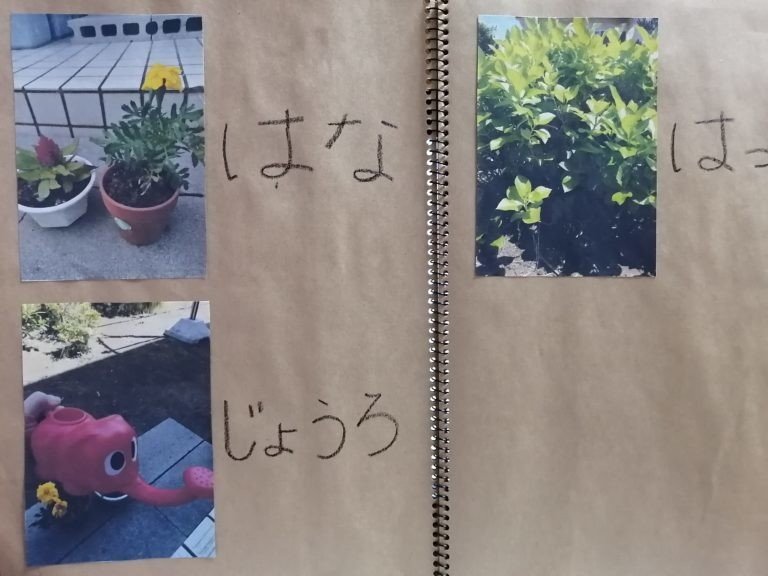

【ことば日記】

その日に子供が見たものを写真に撮ってスクラップブックに貼り、その隣にその名前を書き込みます。例えばお庭で花に水をあげたのならその場面を切り取って言葉日記にしてみましょう。「これは今日お庭にあったお花だね、このじょうろでお水をあげたね」といった感じで話しかけます。

「ことば日記」は我が家でも取り入れてみました。

自分のくつや帽子、公園や水道などその日に見たものを日記にして寝る前に絵本と一緒に見てみると反応します。

ちなみにこの話は英語教室の先生から聞いたものですが、脳は寝ている間に情報を整理整頓するため寝る1時間ほど前に新しい単語や言葉を入れると定着しやすくなるんだそうです。我が家では英語にも力を入れているので、日によってCDと連動した英語の絵本を読ませたり、「ことば日記」や日本語の絵本を読み聞かせたりしています。

「コミュニケーション力」子供の話したい!によりそう教え方

☆子供の繰り返しに付き合う

言葉を作る3つの能力のうち大人の手助けが必要なのがこのコミュニケーション力です。語彙力は遅かれ早かれ沢山の言葉の数は増えていきますが、コミュニケーション力は子供が言葉を発したいと思うときに大人がどう対応するかで大きく変わってきます。

一歳半の子供に絵本を読み聞かせていると同じページを何度も読まされたり、同じものを指さしたりして全然話を進めさせてくれないことありませんか?

このころの子供は絵本のストーリーよりも、同じ言葉を繰り返したり言葉のリズムを楽しむことが好きな場合が多いようです。

我が子は色んな動物の写真が載っている絵本のサイが載っているページがお気に入りです。読み聞かせするときに「サイはドドドドって走ってくるよ~」といいながら絵本も顔にどんどん近づける動きをするとそれにはまったようで最高8回も連続で読まされました(笑)

何回目か読んだ時に「ドドドド」とは言えませんでしたがサイを指さして「タタタ~」といってくれた時は嬉しかったですね。

色んな言葉をたくさん教えることも大事ですが、大人が飽きちゃうかもしれませんが子供が求めてくる限り興味を持った言葉を繰り返し言ってあげましょう。

また、言葉自体も繰り返し教えたほうがいいです。赤ちゃんのうちは3語以上の言葉を覚えられない場合があり「りんご」の「り」は「ご」を言うときには忘れてしまっているということもあるのです。なので「りんごだね、りんご」と単語を繰り返すことも心がけましょう。

☆子供の伝えたい気持ちにちゃんと反応する

言葉を発するということは、相手に何かを伝えたいという気持ちの表われです。一歳半の子供ではまだ上手に話せませんが、子供の行動の中には話したいという想いを秘めています。

「だー」といいながらおもちゃを渡してきたらぜひ「ありがとう、はいどうぞ」といっておもちゃのやり取りをしてあげましょう。子供は、きちんと反応してくれた→嬉しい→また気持ちを伝えたい→おもちゃを渡すといった流れでこれもまた繰り返しをしてきます。

大人でもそうですよね?ちゃんと目を見て真剣に話を聞いてくれる人には嬉しいことも悲しいこともたくさん話したいという気持ちになります。しかし、そっけない態度をされたり、違う方向を向いて生返事をされたりすると話したい気持ちもわいてきません。

子供と話をするときはできるだけ丁寧に対応してあげるように心がけましょう。

☆自分の行動を実況中継

沢山の言葉を覚えさせるためにたくさんの絵本を読んで、きちんと子供の目を見て丁寧に語りかけをしてあげないと!と思ってしまいますが実際全て真面目に子供の対応をしていると家事に仕事に忙しいパパママはそんな余裕はありません…というのが正直なところ。

そんな忙しい方でも家事しながらできる語りかけが実況中継です。

「今から洗濯物を干します」「これはパパの洋服、これは○○ちゃんの洋服、パパの洋服は大きいね」などそこにいくつかのキーワードを作ってそのキーワードをふんだんに使って実況中継すると、繰り返し出てくる言葉を子供がインプットしやすくなります。

常に自分の行動を言葉にしてみてそこに「うれしいな」「困ったな」などの感情を入れるのもいいですね。

ただ、子供が何かに熱中しているときに「ねえ見てごらん!」といって行動を中断させるの控えたほうがいいでしょう。逆に子供のストレスになってしまっては本末転倒ですからあくまでも子供がいつでも興味を持っていいようにウェルカムな状態にしてあげるといった感じですね。

まとめ

「一歳半検診時言葉の数の目安は何個?子供が話したくなる教え方・語りかけ」のまとめです。

・一歳半の言葉の目安は5個以上

・個人差が大きく1歳半で喃語しか話さない子もいれば2語3語話始める子もいる

・「語彙力」「コミュニケーション力」「発音力」の3つが言葉を作る

・子供の興味を示した言葉の繰り返しにはとことん付きあう

・子供の伝えたいという気持ちに丁寧に応えてあげる

・自分の行動を実況中継して同じキーワードをふんだんに使う

2歳になるとこれまたできることが大幅に増えていきます。子供の持っているポテンシャルを引き出せるよう環境を整え親が上手に伸ばしてあげるように心がけたいですね。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?