【日本語教師の本棚4】「ちいさい言語学者の冒険」を読む

毎週一冊、言語学・心理学関連の本を紹介するシリーズ、今回はこちらをご紹介していきます。

この本は「子どもが母語を覚える過程」を知るのにかなり面白い本です。さらに、「日本語教師として学習者の誤用にどう向き合うか」を知るためにもかなり勉強になる一冊でした。

本の概要

こちらの本は、まだ言葉や字を覚えたての一歳〜五歳くらいの子どもたちがよく間違える点を、お父さんお母さんの視点から書かれています。

例えば、「か→が」、「た→だ」と濁音を知った子どもでも「は→ば」と「ば」を正確に読める子供は少ないそうです。「ば」をみせると「が〜」とか「ざ〜」、「ぐが」のような不思議な音を出してくるそうです。

それにはちゃんと理由があって「か→が」と「は→ば」では濁音になるルールが違うから、だそうです。

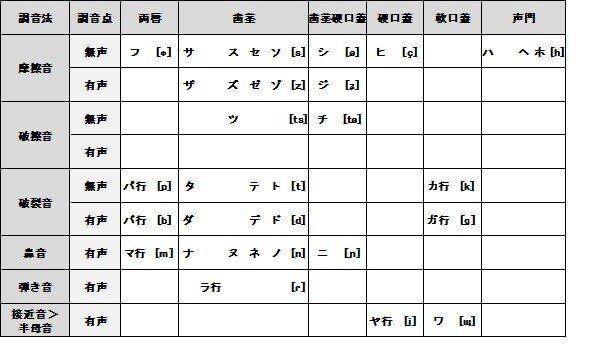

実は、音声記号の表を見てみると、以下のようになっています。

つまり、軟口蓋破裂音の「か(無声音)、が(有声音)」、歯茎破裂音「た(無声音)、だ(有声音)」と、それぞれ「有声音←→無声音」の隣り合う音の組み合わせです。

一方、は行はどうでしょうか。「は」は声門破裂音(無声音)、そして両唇破裂音「ぱ(無声音)、ば(有声音)」で、は行は他の音とは違い、独特な音の組み合わせになっています。

子どもたちは、この表のことなど全く知らないのに、直感的にこの音の性質の違いを感じ取っていて、「は」の濁音がなんで「ば」なの?となるらしいのです。

他にも、「死ぬ(過剰一般化)」、「とうもころし(音位転換)」、「読められる(過剰一般化)」など、子どもたちが間違えやすいものの多くは、学習者もよく間違えるものの例ですね。

日本語の授業でどう活かすか

私自身はこの本を読んで、以下の点が日本語教育に使えるなと思いました。

1,初級やキッズの授業が楽しくなる

2,学習者の誤用の原因が手にとるようにわかる

3,日本語教育のプロセスそのものを楽しめる

1,初級やキッズの授業が楽しくなる

最近、担当クラスの中で子どもたちや、初級クラスがかなり増えてきています。

最初は「あいうえお」から教えることにあまり面白みを感じられずにいたのですが、この本を読んでから考え方が変わりました。

子どもや初級の学習者の誤用の原因について考えるのが楽しくなりました。

2,学習者の誤用の原因が手にとるようにわかる

誤用分析を知ることで、初級の学習者が間違えそうなところを先回りして教えられるようになっています。ただし、生徒の誤用を面白がりすぎると、「先生にバカにされている・・・」と先生に勘されるので注意が必要です。

中には「生徒の誤用は厳しく指摘すればいい」と信じて疑わない先生もいます。もちろん、指摘すること自体は間違いではないのですが、自分のフィードバックが学習者にどのような効果があるのかも考えずに、ただ「厳しく言えばいい」という考えでは、言語のプロとしてはあまりに物足りないですね。

「誤用=悪」と考えず、「誤用=習得の過程」と捉えて、今後の指導に生かしていくことが必要と感じました。

3,日本語教育のプロセスそのものを楽しめる

本書の巻末でも、子供の習得過程を「言葉の旅路」と表現しています。素敵な言葉ですね。

言葉の習得は、まさに「言葉の旅路」だと思います。

JLPTや留学など、学習のための現実的な目標や、目的はいろいろありますが、言葉の習得そのものをその誤用も含めてプロセスそのものを楽しむ視点は大切だと思います。何しろ、外国語は一生楽しめるクリエイティブな趣味。プロセスを楽しまないともったいないですよね。

まとめ

この本を読んでから、教室での生徒との会話が楽しくて仕方ありません。誤用に対する考え方が変わり「また間違えている」と考えずに「この誤用の原因はなんだろう?」、「どう教えればわかりやすいだろう?」と教えながら考えているので、脳が常にフル回転している感じです。

以前は、初級の授業では内容がカンタンなため、こちらの側が飽きてしまうこともありましたが、今では「よく間違えてくれました!」と、生徒の誤用が楽しくなりました。

そんなわけで、この本は日本語教師を目指す人、語学教師をしておらる方が全てにオススメできる一冊です。

タイトルを見ると、一見軽めの本かなと思いますが、読み始めるとかなり面白く、じっくり読める本でした。

この記事が参加している募集

サポートに感謝します!サポートいただいたお代は、教材や参考書購入費用、新しい日本語・外国語教育の開発費用に当てていきたいと思います。これからも良質のnoteを書き続けられるよう精進してまいります!