同時代の戦争 (2) 戦争小説家、太宰治

最近読んだ、高橋源一郎の「ぼくらの戦争なんだぜ」(2022年朝日選書)に触発されて、年末年始、太宰治の作品を集中的に読んだ。同書の最終章「戦争小説家『太宰治』」では、太宰の作品目録に、(日中・アジア・太平洋戦争の)戦前・戦中・戦後の「戦争目録」を重ね合わせ、厳しく苦しい時代に、太宰が、作品を描き続けた足取りが紹介されている。作品としては、「十二月八日」、「散華」、「惜別」の3篇が取り上げられている。

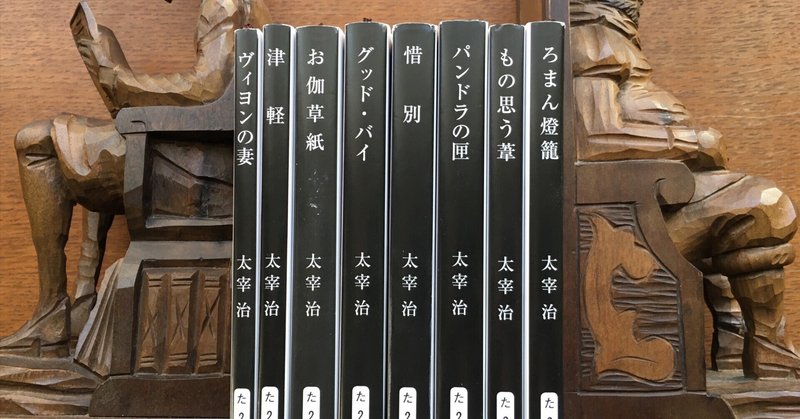

現在、新潮文庫で18冊の作品集が入手できる。薄いもので300円台、分厚いものでも600円台で買える。高級珈琲店のコーヒー1杯分にも満たず、ありがたい。没後75年近く経つ今も読み継がれる作家なのだろう。私は、その中から、8冊を選んで、全て読んでみた。各文庫巻末に収められた奥野健夫の優れた解説を全て読むと、太宰治を「戦争小説家」とする高橋氏の視点に改めて感服する。

今回私にとって、一番良いと思ったのは、「津軽」、「右大臣実朝」、「惜別」の3篇だ。「十二月八日」、「散華」も良かった。「人間失格」、「斜陽」、「走れメロス」などの名作は、外した。理由は後で述べる。

実は、太宰作品を読むのは、3回目だ。

1回目は、中学生だった。私が通った中高一貫の男子校は、元々軍人子弟養成学校として設立された経緯があり、やや「バンカラ」的な校風が残り、「名物教師」が多かった。国語のS先生は、太宰治・坂口安吾・織田作之助の心酔者で、「走れメロス」の一節、「聞いてメロスは激怒した」というくだりにくると、突然涙ぐむような講談・浪曲調に変わり、「君達、分かるか?ここが泣かせるんだ!」と解説してくれた。授業が終わると、皆で真似をした。学期の途中でいなくなったが、若い女性と駆け落ちしたという噂が飛び交った。その頃読んだのが、今回は外した名作だ。中学生に、「人間失格」や「斜陽」の世界がわかるとは、今でも思えない。

どうも甘ったるい感じで、語り口が好きになれず、太宰は「卒業」したと思っていた。同じ頃、同級生の間では、北杜夫の「どくとるマンボウ」シリーズが大流行で、やっぱり、中学生だったのだと思っている。

2回目は確か、大学生の頃だと思う。戦時中「撃てしやまん」とか「一億総玉砕」とか勇ましいことを叫んでいた教育者が、昭和20年8月15日を境に「これからは民主主義だ」と豹変し、何にでも「民主」の名前をつけ、果ては金物屋の親父が「民主鍋」だの「民主包丁」だのを売り出す世相を風刺した随筆を読んだのがきっかっけだったと思う。確か太宰の作品だったと思うが、まだ見つからない。

力を入れようとすると脱力感を誘う音が聞こえてくる「トカトントン」は印象深く、「十二月八日」、「ヴィヨンの妻」「パンドラの匣」など、続け様に読んだ。

高橋氏が詳しく解説しているが、「十二月八日」は、昭和16年12月8日、真珠湾攻撃=日米開戦を告げる大本営陸海軍部発表のラジオ放送を聴いた主人公の私(主婦)の夫が、「西太平洋って、どの辺だね?サンフランシスコかね?」と私に聞く。更に、「西太平洋」についてのやりとりが続き、「・・・アメリカが東で日本が西というのは気持ちの悪い事じゃないか?日本は日出る国と言われ、東亜とも言われているのだ。・・・何とかして、日本が東で、アメリカが西という方法は無いものか?」一見、とぼけた会話にきこえるが、「こんな時に」「こんなことを書く」「こんな勇気」は、はかり知れないだろう。

因みに、「十二月八日」は、評論家の花田清輝らにより、戦後「日本抵抗文学選」の一篇に選ばれている。勇ましい「従軍記」や戦争礼賛の小説の洪水をかいくぐるように、孤高を保って、作品を書き続けた太宰は、光って見えた。「人間失格」や「斜陽」とは、全く異なる印象だった。

「右大臣実朝」は、吾妻鏡を基に書かれている。結構難解。たまたま手元に残っていた吉本隆明の「源実朝」(1971年筑摩書房刊)と小林秀雄の「実朝」(1961年新潮文庫刊)を参考書代わりに再読した。こちらも大学生の頃に読んで以来だ。

「右大臣実朝」について、情報局に睨まれていた太宰は、発表時「『右大臣実朝』というふざけきった読み方をして、太宰は実朝をユダヤ人として取り扱っている、などと何が何やら、ただ意地悪く私を非国民扱いにして弾劾しようとしている愚劣な『忠臣』(「ご注進」と引っ掛けた?)もあった。」(「十五年間」)と述懐している。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が、北条氏と、同じ時代の戦国武将に焦点を当てているようだが、こちらは見ていない。一応見ようかな?

「惜別」再読後、魯迅の「藤野先生」、更に、「吶喊」と「彷徨」の小説集も再読することになった。「惜別」は、当局の要請に応えて書いた唯一の「国策小説」の位置づけのようだが、当局の裏をかくようなテーマと書き方は、太宰の優れた手腕だ。

最後に太宰を離れるが、高橋氏が、同書で「幻の詩集」として紹介している「野戦詩集」(1942年山雅房刊、山本和夫編)は、太平洋戦争開戦前夜、中国大陸に出征した兵士6人が、戦場でひそかに作り、持ち帰った詩を集めたものだと言う。一部が紹介されているが、戦場に駆り出された若い兵士の心情が吐露されていて胸を打つ。「戦争もの」ではわからない世界だ。文字通り「幻」の本だが、国会図書館に保管されていることを知り、現在閲覧許可が降りるのを待っている。

さて、高橋氏は、太宰に触れる手前で、ウクライナ戦争に触れ、「『この戦争』が始まって、最初に考えたのは、作家たちはどうしているだろうか、ということだった。『作家達』とは、ロシアの作家とウクライナの作家のどちらもだ」

「同時代の戦争」として書き始めながら、ベトナム、太宰治とやや迂回してきたウクライナが、少し近づいてきた。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?