英語多読メモ ORT stage6 主体性ってなんだ?からの、またstuckの話。

英語多読用に図書館で借りているORT(Oxford reading tree)シリーズ。

ステージ6のメインストーリーが長らく返却されず読めなかったんですが、2ヶ月以上待ちつづけ(もはや執念。笑)やっと借りることできましたよー!!

さっそく、ORTステージ6の見どころ&学んだことnoteしていきまーす!

ORTステージ6の見どころ。『主体性』と『日英の教育現場』

ORTは、ステージ1、2、3…と数字が上がるごとにレベルも上がっていくのだけど、

ステージ6では、なんと!

文字が「明朝体」に!!

▼今までは、ゴシック体。

文字が明朝体に変わるだけで、なんか一気に大人感というか、開いて一瞬躊躇したのは私だけではあるまい。

・・・待て。英語で明朝体って言わないか。まぁいいや。

さて、そんなORTステージ6の見どころですが

私、読んでてしみじみ考えてしまった話があったの。

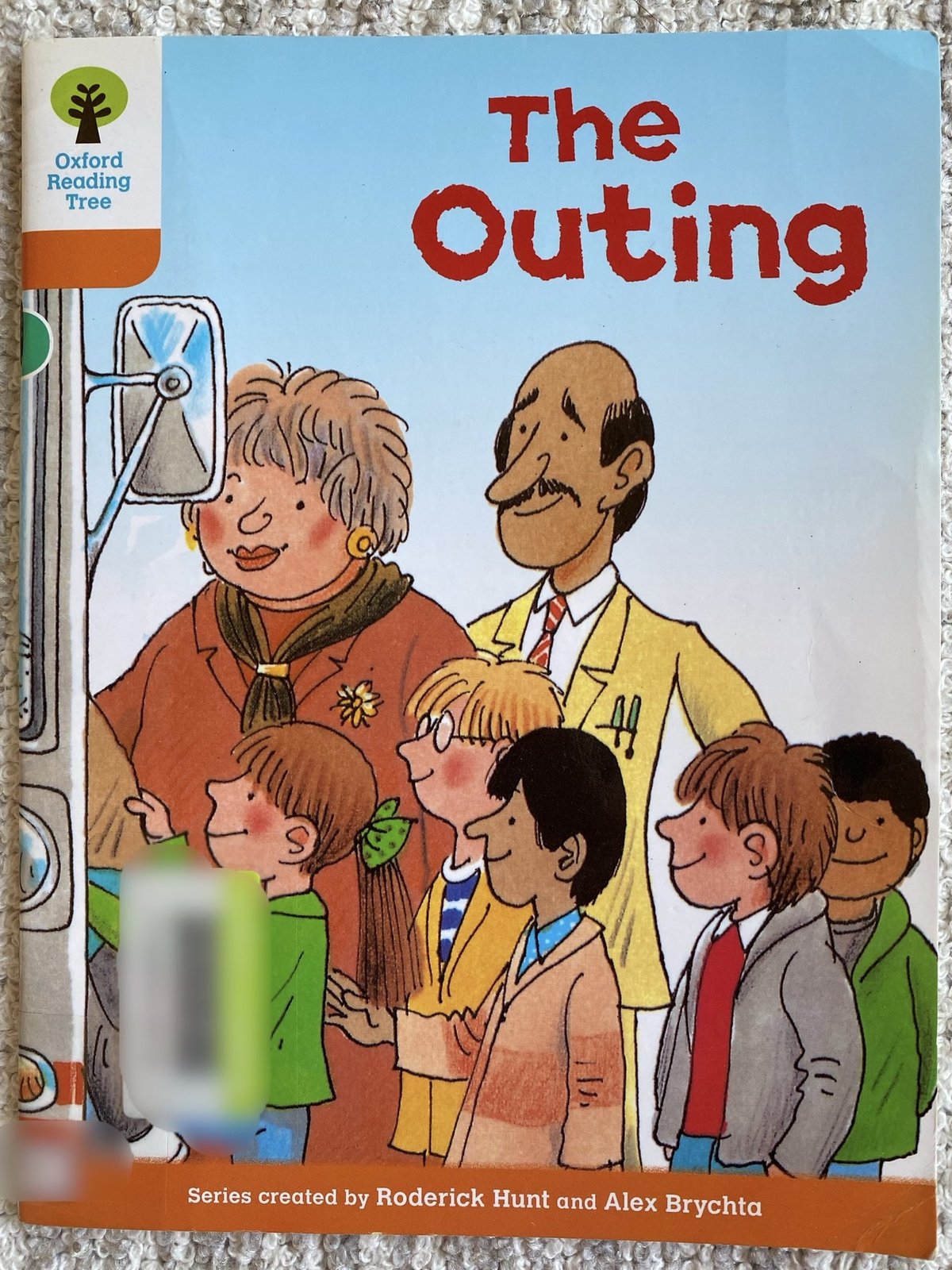

The Outing

アウティング…お出かけ、とか、外出とかかな?

子どもたち、バスに乗って動物園に行くんです。

日本なら、遠足とか社会科見学なんていいますね。

でも、途中で雨が降ってきてしまって…

ORTは雨のシーンがすごく多い。イギリスって感じ

そしたらね?

Nadim君が、Mrs May(先生)にこう言うのよ。

“Can we go to the museum?“

博物館に行かない?

そしたら、先生が

“What a good idea!“

それはいいわね!

って答えるの。

で、本当に博物館行っちゃうのね。

日本の学校なら、有り得ない。

全行程はすべて行き先や時間割が組まれていて、雨天時は延期か中止か行き先変更か、代替案までバッチリ準備されている。

先生たちは事前に現場確認や見学も済ませているから、トイレ休憩の場所から時間まで完璧なスケジューリング。

子供1人の意見で急きょ行き先を変えようもんなら

保護者や教育委員会に自治体、はてはSNSからメディアまで世論を巻き込んで大変な騒ぎになるだろう。

うん、あり得ない。

ストーリーに戻ろう。

博物館から帰って

またNadim君が、こう言った。

"Can we draw dinosaurs tomorrow?“

明日、恐竜の絵を描いてもいい?

Mrs Mayが、やっぱりこう答える。

“What a good idea!“

それはいいわね!

なんだろう・・・

この話を読んでいて、私はすごくうらやましくなると同時に、すこし悲しくなった。

日本でも、遠足から帰れば図工や作文がある。

でもそれは、先生たちが決めた時間割だ。

子どもたちが自ら「コレやりたい!」って言ったことを叶えられる時間も余裕も自由も、日本の学校にはほとんどない。

私は以前PTAの本部役員(中枢メンバー)やってて、小学校にも毎週ペースで通ってたから、内情には多少詳しい。

どれだけ大変な負担を強いられているか

どれほどまでに自由がないものなのか

教員やってる同級生から

現場の話を聞かせてもらったこともあるが

日本の学校現場は、すさまじいほど

気の毒なほど、がんじがらめ。

2020新学習指導要領で『主体性』は身につくのか?

2020年の今年、小学校では

『新学習指導要領』がスタートしている。

今後の授業で変わっていくことの1つに

『アクティブ・ラーニング(主体的・対話的で深い学び)』が挙げられている。

でも、遠足の行き先1つ

自由に決められない子どもたちに

どうしたら『主体性』を持たせられるだろう。

授業で机に座って黒板を見て

「はーい!」と無邪気に手を挙げ

与えられたテーマに沿って意見を述べ話を聞けば

それが『学びに向かう力』と言えるのだろうか。

子供の宿題や明日の持ち物を

親がチェックし忘れ物しないように

危ない、うるさい、汚いことは

学校や地域の決まりで全面禁止

ちょっと児童や先生がおかしなことしたら

保護者や地域から学校にすぐクレーム→即禁止撤廃

こんながんじがらめな中で、どうやったら

『未知の状況』への対峙や対処を

子どもたちに経験させてあげられるだろう。

なんだかモヤモヤしちゃうけど…

でもな?

「学校や政治のことだから、解決策なんて無い」

って結論づけるのは、カッコ悪い。

行政や教育委員会みたいな

「お上が変わらなきゃ無理ゲー」って発想自体も古い。

だって、不満を感じるってことは

『期待や理想の裏返し』だからね。

だから、『自分ごと』にする。

主体性なんて、別に学校に求めなくたっていい。

子どもに無理矢理やらせるのもナンセンス。それ主体性って言わない。

子に主体性を求めるなら

親の自分が『主体性の見本』になればいい。

私が、毎日note続けるのも

英語多読や発音練習続けるのも

自分がやりたいから、やっている。

これ、『主体性』でしょ?

ちなみに、その姿を見たからって

うちの子が積極的に生まれ変わったわけではない。

どっちかと言えば、消極的な方だ。

「コレやってみない?」って聞くと、たいてい

「やりたくない」即答却下。

でも、じつはこれも

よくよく考えると『主体性』なんだ。

やりたくないと即答できるのも

『本人の意思・主張』であり

『判断力・決断力がある』とさえ言えるのだから。

(とか言いながら日常ではよくぶつかってるけどね)

話がだいぶズレたので、英語の話に戻る。

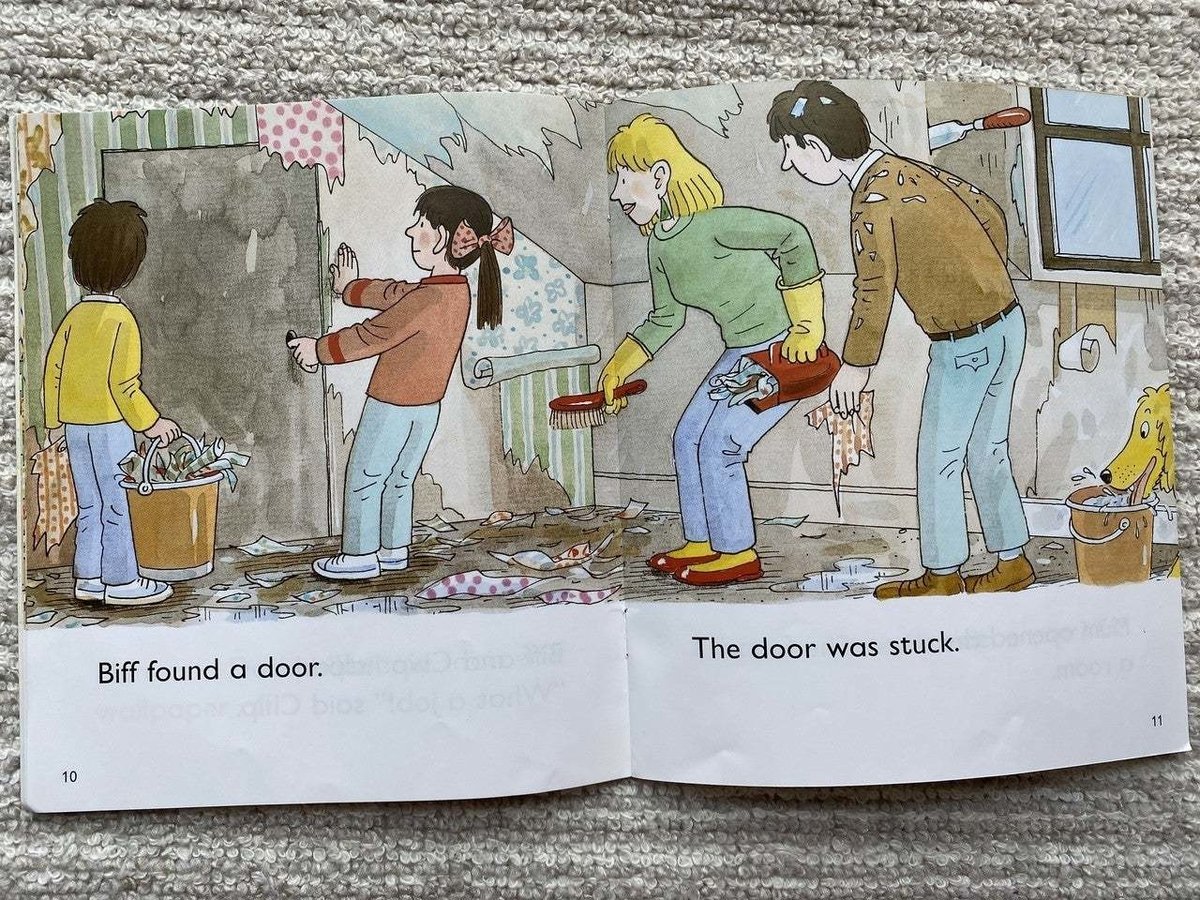

【stuck】あらゆるシーンに出てくる万能ワード

ORTを読んでて私が覚えた単語の1つに

『stuck』があるんだけど、

まー、よく出てくるのよ、この言葉。

ヒツジが泥にハマって『stuck』

パパが木にしがみついて『stuck』

最初は、身動き取れない系が『stuck』なのかと思ってたんだけど、

ドアが開かなくても『stuck』!

葉っぱを日記に貼り付けるのも『stuck』!

お菓子がネバネバ引っ付くのも『stuck』?!

いやぁ、、、万能だな。stuck。

あらゆるところに潜んでいる。

ちなみに、ORT英英辞書にstuckは出ていない。

英語圏の子どもたちが日常的に使う

当たり前すぎる言葉なんだろうな。

私は知らんかったけど。笑

ふと思ったが、

英語の『stuck』は

日本語の『とめる』みたいなものかもしれない。

手を止める、息を止める、呼び止める、車を停める、ヘアピンを留める、記憶に留める、友人を泊める・・・

どの「とめる」も、漢字は違っても

『一ヶ所にとどまって動かない』イメージだ。

言葉って、おもしろい。

▼英語多読の話まとめてます

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?