シアターの心霊に:『舞台らしきモニュメント』評

・「無人島へ家出」

2021年9月9-12日に祖師ヶ谷大蔵のカフェムリウイで上演されたスペースノットブランク『舞台らしきモニュメント』の上演テキストは、A・A’・A’’・B・B'・B’’の6セクションから成っています。それぞれのセクションのつながりは明瞭ではなく、そもそも各セクションの内容自体支離滅裂といってよい代物です。さらにいえば、上演にかけられる順序もテキスト上の並びに即してはいません。舞台はA''→A→B’→B→A’&B''、という風に進行するのです。この奇妙なテキスト・上演構成の理由はどこにあるのでしょうか。

考えるたよりを、まずはテキストの内容それ自体に求めてみましょう。なお、以下のテキストに付された名前は役名というより、大須みづほさん、古賀友樹さん、奈良悠加さん、平野光代さんという4名からなる発話主体を示したものです。

大須みづほ 石ころひとつだけで 世界は変わってしまう

古賀友樹 関わるともちろん確実に変わってしまう

大須みづほ 部分では 自動的に終息していく

古賀友樹 草を毟ったところで それは事象が働きかけて 無かったことにする

大須みづほ 時間軸を進んでいく

古賀友樹 時を駆ける

大須みづほ 無人島に取り残される

古賀友樹 おーい 助けてー

大須みづほ 十年 二十年の時が過ぎる

古賀友樹 疲れ果てたところに

大須みづほ おーい

古賀友樹 って助けに来る

大須みづほ 未来ではなくて 過去

古賀友樹 十年 二十年は空白のまま

大須みづほ 何事もなかったかのように

古賀友樹 時間軸Aに戻って

大須みづほ 先に時間軸A’を経験してる

古賀友樹 でも 社会には触れていないから

大須みづほ OK

(pp. 3-4 セクションA)

これは、明らかに漫画『ドラえもん』のエピソード「無人島へ家出」を参照した台詞です。家庭に嫌気がさしたのび太くんはドラえもんからいくつかのひみつ道具を盗んで、タケコプターで無人島へ家出しますが、タケコプターの電池が切れて、彼はおうちに帰れなくなってしまいます。それから10年もの月日が流れ、ようやくドラえもんが救助に来てくれます。のび太くんはタイムマシンで10年前に戻り、タイムふろしきで10年前の身体に戻るわけです。

図にまとめると次のようになります。

二つの時系列というと、ついパラレルワールドのようなものを考えてしまいそうになりますが、この二つの時系列はあくまでドラえもんのひみつ道具のせいで捩じれることとなったのであって、一つの時空を共有しています。

のび太くんの身体は小学四年生のころの状態へと戻り、そのため時系列Aの進行は矛盾をきたすことなく、まさに「社会には触れてないから」「OK」となります。事象(ドラえもん)の働きかけによって時系列A’に生じた部分的な出来事は時系列Aへと「自動的に終息」(≠「収束」)させ、「無かったことにする」ことができます。

しかし、無人島での10年間の経験は彼に蓄積されたままです。このとき、『ドラえもん』シリーズの他エピソードののび太くんは小学四年生にみえても実はすでに成人するだけの時間を経過してきた存在として不気味に照射されます。総話数のうちでは「石ころひとつ」のようなこの一挿話の存在によって『ドラえもん』シリーズの世界の全体がひそかに根本的な変化をこうむるというわけです。

この箇所はテキストの構造について自己言及したものとして受け取ることが自然でしょう。テキストにはドラえもんの名は登場せず、したがって上記の時系列間移動はあくまでオマージュ元から独立な内容として抽出されているからです。

時間軸A’については別の箇所でも言及が為されています。

古賀友樹 これからのことは これからの 人が やるから 今 は 今 の 人が やる でも矛盾が孕んでいて これからのことをやるのも 今 なんだよな 前提として時間軸というのが存在しております 時間軸って それは過去 もしかしたら未来 それは時間軸エーダッシュかも なぜなら 今 からタイムスリップをして分岐が起きる 起きるかは決定していない ちょうど 今 今 タイムスリップ 時間を遡ったり送ったりで生じることっていうのをドラマにしている 扱うテーマ 一種のフレーバー タイムスリップ タイムリープ 過去が認識して未来が変わって 今 が消失して 消失して 要は干渉しちゃいけない

(p. 17 セクションB’)

「無人島へ家出」のエピソードのようなSF的ストーリーの枠組みをその構造において『舞台らしきモニュメント』が踏襲しているだろうことは、ここでも確認できます。

・プラモデルとしての舞台

しかし、テキストをこうしたSF時系列パズルとして読解していく前に、確認しておかなければならないことが、もういくつかあります。

作中で言及されているのはAとA’だけで、A’’~B’’の4セクションについては説明がなされていませんが、これは前節で確認した時系列観に即して仮説的な解釈を立てることができます。A―A’―A’’とB―B’―B’’はそれぞれ同一の時空を共有し、また互いに分岐した並行世界の関係にあることが容易に予測されるのです。

とはいえ、たとえばA―A’―A’’の関係は、「無人島へ家出」のように特定の座標空間上にテキストの位置を同定できるような代物にはなっていません。『舞台らしきモニュメント』の各セクションの内容は発話のなされる空間や状況が曖昧なのです。たとえば、A’’の全文は以下の通りです。

大須みづほ なんですか

古賀友樹 なんですか

大須みづほ なんですか

古賀友樹 なんですか

大須みづほ なんですか

(p. 8 セクションA’’)

とすると、各セクション同士がどのような論理において区別され、また各セクション自体はどのような論理において組織されているのかが、まずは問われなくてはならないでしょう。反復される5つの「なんですか」になにかシナリオや意味を見いだしていくことはナンセンスなことに思われます。

気になるのは作家の次の言葉です。

#舞台らしきモニュメント

作っています。これは本当に作っていると思います。プラモデルのランナーのような作品です。それがないと形作られないもの、読むことのできないテキストをつまんで微調整しています。観客席の数を考えています。チケット発売まであと少し考えます。

(2021年8月23日、スペースノットブランクのツイート)

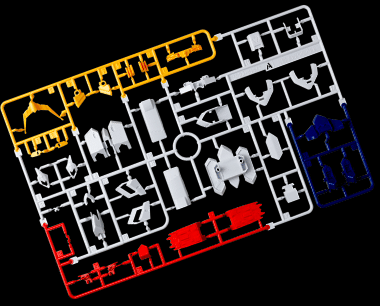

ランナーとは、プラモデルを組み立てるためのパーツが一そろいになった板のことです。各ランナーはアルファベットで識別され、時にA1,A2,A3とナンバリングされてさらに細分化されます。

(画像:https://www.bandai.co.jp/kids/hobbycenter/wz01.html)

おそらく作家はテキストの各セクションを、A1,A2,A3,B1,B2,B3という6つのランナーとして意識しています。作家はテキストをその意味内容としてよりは舞台の構成要素として空間的に理解し、舞台という立体的造形物へと組み立てていきます。「舞台らしきモニュメント」とはプラモデルのことだったわけです(これまでA~B’’を原則的に「時系列」ではなく「セクション」と説明してきたのは、各時系列をランナーと類比的に扱うためです)。

ただし、実際のプラモデルとこの舞台らしきプラモデルの間には大きな違いがあります。といっても、一方が造形芸術であるのに対し他方が時間芸術であるとか言いたいのではありません。

それはスペースノットブランクのテキストの特異性に由来する事態です。完成されたプラモとランナーとは完成品と部品の関係にあります。個々の要素としてのランナーがそれ自体としては意味をなさない平面だとしても、それらが複数寄り集まることで統一的な像を結びます。

一方、日常会話をコラージュしたかのように支離滅裂なスペースノットブランクのテキストはどこまでも全体としてのまとまりを備えていません。だからテキストの各セクションとその総体とでは意味内容のカオスさがそれほど変わらず、部分と全体という包含関係が通常の意味では成立しません。それはプラモのキメラのようなもので、といってもガンダムとザクのキメラなどではなく、まったく別のシステムに属するプラモのキメラ、たとえるならガンダム(1/50スケール)とガンダム(1/100スケール)のキメラなのです。

・上演と経験の落差

ここから次の事態が帰結します。すなわち、観客はこの舞台を6つのランナーから成る混成体として経験することはありえず、それがプラモデルとして成立していたのを知るのは終演後に上演テキストを購入しそれを開いてみてからのことなのです。つまり上演と観客の経験の間に構造的な情報上の落差が意図的に設けられているわけです。A''以下のセクションについてのテキスト中での言及がないのも、この落差を生み出すための戦略だったはずです。

『舞台らしきモニュメント』の前身である『舞台らしき舞台されど舞台』では観客との出会いを通じた舞台の生成に意識を向けました。パフォーマンスは常に観客の経験の還元不可能な複数性を抱え込んでいます。舞台が絵画や彫刻と区別されるのは、こうした観客の存在から独立な単位としての作品を想定することができないからです。舞台が持つこの性格を極限まで高めた実験が『舞台らしき舞台されど舞台』を端緒とする「舞台三部作」の実験でした(詳しくは拙評をご覧ください)。「舞台三部作」の名は作家の命名によるものですが、スペースノットブランクの作品は2020年末より、わたしが「劇場三部作」(『光の中のアリス』『バランス』『救世主の劇場』)と呼び表して説明したところの新たな展開を迎えます。舞台を物体(モニュメント)として読み替える今作はあきらかにその延長線上に位置しています。『舞台らしきモニュメント』のイントロダクションでわたしは「劇場三部作」について以下の特徴と問題点を指摘しました。

「舞台」が<観客>を取り込みその外部へと拡張していくという考え方を、ここで逆向きにまったく転換してしまう必要があります。ごく図式的に単純化して言えば、スペースノットブランクの歩みを規定しているのは、「舞台」に載せられる上演という<上部構造>を支えるさまざまな<下部構造>それ自体を「舞台」として現前させる逆転の発想です。<下部構造>には「舞台」として夢幻化されるまでもなく、生きられるべき複雑なシステムが駆動しているのだから、それは<上部構造>と並置される必然性があるわけです。しかし、そうした<モノの論理>は普段ほとんど可視化されることはありません。<出演者=モノ=観客=空間>の四項関係の脱序列化がこうして変奏されます。

〔…〕

「劇場三部作」は、舞台の<下部構造>である劇場の物理的機構を強調することで、こうした<下部構造>を象徴的に主題化しました。しかし、それはあくまで象徴にとどまるものでした。『救世主の劇場』評でわたしはある問題点を指摘しています。そこではリテラルな<下部構造>である、<物理的機構としての劇場>と、観客の鑑賞を支配する<制度としての劇場>が混同されていますが、後者にいかに働きかけても前者の変革には至らないのです。舞台という<上部構造>の閉塞を打破するには、象徴としての劇場ではなく、具体的な体系性をもつ<下部構造>に働きかけてこれを操作する必要があるでしょう。

<下部構造>=<物理的機構としての劇場>と、その<上部構造>=観客に経験される<制度としての劇場>とを区別したうえで、前者を象徴的にだけでなくより実体的に操作すべきであるとわたしはここで指摘しました。『舞台らしきモニュメント』における上演(プラモデル)と経験(舞台)の落差は、どうやらこのあたりと関係していそうです。ただし『舞台らしきモニュメント』において<物理的機構としての劇場>は強調されません。むしろここで問題になっているのは、実際には「A''→A→B’→B→A’&B''」という仕方で遂行されているプラモデルのシステムが、観客にはあくまでひとつのカオスとして経験されるという、この落差です。かくして「舞台らしきモニュメント」はシステムの体系性を備えて観客から自律し始めます。いまや作品の重点は観客の経験よりも、それと上演との間隙に置かれています。

そろそろ、6セクションに分かれたテキストの奇妙な構成よりも、この間隙が仕組まれた理由へと議論の焦点を移すべきでしょう。

ところでプラモ好きの友人によれば、たいていの場合プラモデルの最もよき鑑賞者は制作者自身であるそうです。この「舞台らしきプラモデル」にそのことがあてはまるかはわかりませんけれども、観客と制作者との間で作品を観る行為には深刻な断絶があります。カフェムリウイは舞台奥に開放的なテラスが控えていて、客席からもその光景を窓越しにまなざすことができますが、演出の小野彩加さんと中澤陽さんもまた窓を隔ててこの舞台を見つめ返していたのでした。

・色のないルービックキューブ

スペースノットブランクは『舞台らしきモニュメント』の制作期間に、ある不可解なテクストを執筆しています。ポストコロナ時代における観客をめぐる特集が組まれた『悲劇喜劇』2021年11月号に掲載された「からまってしまった」がそれです。しかし、観客論と呼ぶにはその主張せんとするところがあまりに判然としません。「パズルは究極の一人遊びだ」と切り出されそれ自体答えのないパズルとして構成されたかのようなこのテキストは、ルービックキューブの「上演」をめぐるものです。

テキストは中盤までは、多少難解であれ、それほど理解には苦しみません。ルービックキューブを二人で遊ぶ時、面を崩すスクラップ役と、色面を揃えるビルド役とをそれぞれは演じることになります。互いに役を演じ合う時、互いは互いの観客の務めをも果たします。「演者と観客はすべからく主体と客体のどちらでもあることができる。それが、からまってしまった舞台に於ける純粋な「関係性」である」。

しかし「パズルにはリニアな解法が必ず存在するため、どれだけスクラップされたとしてもパターンにたどり着いてしまえば、答えにたどり着いたようなものになる」。そうなってくると二人はもはや観る楽しみを失い、スクラップ役とビルド役の共犯関係の退屈なルーティーンに陥ります。ここに第三者がやってきて干渉し、観客兼スクラップ役を奪います。スクラップ役は役割を奪われ上演の閉じた安定的な系から締め出されて、観客として再定義されます。この締め出しが、他者の介入による別の時系列への移動という、『舞台らしきモニュメント』が踏襲するSFの典型的なシナリオパターンに対応していることに注意してください。

テキストが混乱を呈してくるのは、続く舞台の「からまってしまった」状態についての定義においてです。ここまででも舞台はすでに「からまってしまった」ものとして扱われています。しかし終盤における以下の「からまってしまった」舞台についての記述は、上記のルービックキューブとほとんど無関係に思えるのです。

〔…〕からまってしまった。観客の「MOVE」が消失してしまった。これまで舞台に携わる人びとにとって対等だった同一条件が、対等でなくなってしまった。無観客に対して有観客という再命名が行われてしまった。そして少しずつ舞台自体が無くなることで、無観客側に対等に、その日その時その場所には誰もいない、誰もやってこない、無舞台が生まれ始めてしまっている。素舞台ならまだよかったのに。色を失った正六面体は、どこをどう動かしたって何も変わることはない。何もわかることはない。上演にはスクラップ(破壊)もビルド(創造)も観客も不要になってしまう。「答え」がないからパズルですらない。

私(たち)が観客になろう。水族館でイルカショーを見て涙を流そう。ルービックキューブをビルドし続けよう。言うまでもないがこの舞台のあらすじは色と色が織り成すティーンズの色恋沙汰ではない。〔…〕

純粋な「関係性」の成立しえた中盤までの色付きルービックキューブの舞台と、終盤の色なしルービックキューブの無舞台とで、舞台のからまりをひとまず分けて考えることが読解上の一応の解決となります。

では、解法が熟知され、スクラップ・ビルド・観客の役割が実質的に不要になった色付きルービックキューブの舞台は、終盤の色なしルービックキューブの無舞台とどこが異なるでしょうか?

色付きルービックキューブの舞台は観客を呼びこむことで上演が延命されます。この新しい観客が解法のパターンを知り尽くすまでは、パズルの愉しみは消滅しません。このとき舞台をドライブしているのはやってきた観客です。

対して、「観客の「MOVE」が消滅してしまった」ポストコロナ時代の無色の六面体はいまや観客の期待を集めることはありません。そもそも観客はそれをパズルであると認識することさえないでしょう。そこでは「私(たち)」こと作家自身が観客の役目を引き受けるほかありません。

さて、テキストの混乱は、中盤までと終盤とで舞台の様態を一度区別してみることで、暫定的に解消されたにすぎませんでした。作家の語りにおいて、舞台は、色付きルービックキューブと色なしルービックキューブという相矛盾する二つの姿を抱え込んで「からまってしまった」のです。そして、およそ、前者の特徴は『舞台らしき舞台されど舞台』、後者の特徴は『舞台らしきモニュメント』に帰属しています。

もうおわかりでしょう。この無色の6面体パズルとは、6つのランナーから成る着色前のプラモデルにほかなりません。

・パズルを解く

多くの観客はこのプラモデルを解かれるべきパズルとしてというより、美的に享受されるべき鑑賞対象として理解していたはずです。舞台鑑賞は謎解きではありませんからこれは当たり前のことですが、一方で『舞台らしきモニュメント』がパズルとしての性格を備えていることは否定できません。なにより観客の経験と上演において遂行されたシステムの間の距離を問題にする以上、舞台を評する上でこのパズルの解読を回避するわけにはいきません。ただし、その謎を解くのは作品の奥に隠されたメッセージや主題、ひそかに進行していたストーリーの存在を解き明かすためではありません。そもそも無色のルービックキューブに「答え」など用意されているはずはありません。それはただ、観ることを通じてどこまでもビルドされていくものです。

それではいよいよテキストの内容を検証し、このパズルを解いていきます。なお、以下の分析はテキストが手元になく、舞台をご覧になってもいない方には内容が理解しがたく退屈かもしれません。その場合、次の節へと進んでいただいて構いません。

Aは古賀さんの「これが舞台です なんですか」という台詞から始まります。A’’での「なんですか」の応酬がAへと混線していくような仕方で、最初のA''→Aの移行は果たされることになります。

では、A→B'での移行についてはどうでしょうか。Aはpp. 2-5の大須さんと古賀さんの掛け合いと、pp. 5-6の古賀さんと奈良さんのそれから成っています。これは、大須さんと古賀さんのやりとりに奈良さんという第三の干渉者が現れることで、A→B’への分岐が果たされたのだと解することができます。実はA’’の「なんですか」という台詞群も、大須さんと古賀さんのいる舞台に、手足を揺さぶりながら侵入してくる奈良さんの挙措がトリガーとなって発動しています。奈良さんはA’’→AおよびA→B’の移動を導く干渉者であると理解できます。

実際、Aは奈良さんの次の台詞で閉じられます。

十年 二十年 四十 五十 暗黙のルール 舞台を見る 舞台を見てる 舞台を見てる

(p. 6 セクションA)

「十年……」のカウントアップは「無人島へ家出」における時系列間移動の連想を導きます。さらにAからB’という(おそらくは)並行世界への強力な時系列間移動を導くのが、「舞台を見てる」という観る働き、観客化の働きであることも指摘に値します。干渉者は鑑賞者でもあるわけです。

以降、奈良さんは鑑賞者として、どこか特異な立ち位置に置かれます。中澤さんがテラスから室内にやってきてポラロイドカメラで演者の集合写真を撮るシーンが二度あるのですが、まるで別の時空にいる存在であるかのように、4人のうち奈良さんだけがあらぬ方を向いているのです。

舞台はおおよそ4つのレイヤーから成っています。まず客席があり、その目の前には中央に椅子の置かれた室内空間。外のテラスには窓際に小さなテーブルと椅子が二つ置かれ、大須さんと平野さんはここを定位置としています。平野さんの椅子はちょうど彼女の姿がほとんど壁に隠されてしまう位置に置かれたため、座る席によっては、観客はほとんどの時間彼女を視界にとどめることができません。そのさらに奥では演出の小野さんと中澤さんが舞台を見ています。

B’には全出演者が登場していて、Bへの時系列移動を促すのは、窓の外から室内への平野さんの「すみません」という呼びかけです。古賀さんが窓へ寄り、外の大須さん平野さんと3人で会話をはじめます。対して室内中央の椅子に腰かけた奈良さんは観客に直接の語り掛けを行います。

古賀友樹 中盤の光のシーンどう思った

平野光代 あれはマジでね いらなかったね

〔…〕

奈良悠加 カフェで映画の話をしたと思います 映画のここがおもしろかった この演出がよかった〔…〕四人だったと思います 賛否が分かれるよね って言います

古賀友樹 賛否が分かれるよね

奈良悠加 逆にどうしたらよかった って言います

古賀友樹 逆にどうしたらよかった

奈良悠加 あんな面影見ない方がよかった って言います

大須みづほ あんな面影見ない方がよかった

奈良悠加 回想にしとけばよかった って言います

古賀友樹 回想にしとけばよかった

奈良悠加 一年前のカフェでの出来事

(p. 9 セクションB)

奈良さんはここで明らかに語りの権能を特権的に所有していて、おそらくは彼女も加わっていた、映画について語らいあった「一年前の出来事」を回想する立場に立っています。「あれはマジでね いらなかったね」とされている「中盤の光のシーン」ですが、Aにも中盤で「一本の光に呆然と立ちつくす」という台詞が存在しているため、AはBの世界において4人に鑑賞された映画である可能性もここに生じてきます。しかしこのことにはここでは踏み込まずにおきます。

気になるのは、途中から会話の内容が映画とは別の話題――まるで亡き人との邂逅を惜しむような――へとスライドしていることです。途中から平野さんが会話から外れていくことを考え合わせると、窓際の死角に位置する彼女は死者として表象されていて、大須さんと古賀さんはタイムスリップして彼女と対面してきた、そのようなシーンとしてここを読むことができます。ちなみにこの場面は渋谷に実在したカフェを舞台としていることが別の箇所(p. 5 セクションA)から推測されますが、この「シアター」という名前のお店はすでに閉店して消失しています。

そのほか、このパズルを解く上で特に重要と思われる台詞をピックアップしていきます。

古賀友樹 信号が赤の時に進んでしまって ぶつかってしまった それはあまりにも突然で 言葉にできない〔…〕

奈良悠加 ねぇ なんか言ってよ

大須みづほ 「わたし」 は抜けます

(p. 7 セクションA’)

ここに描かれているのは交通事故による突然の死です。大須さんの「「わたし」 は抜けます」という台詞は彼女の死をかなり直接的に暗示しているように思われます。もしこの事故が、セクションBで確認されたような過去の不穏な出来事に該当するなら、次の台詞は意味深長です。

奈良悠加 車浮いてます

古賀友樹 道路が整備されてもうだいぶ前の話になってる ガソリンが廃止されて全部電気になって その後電気もあまり必要なくなって

奈良悠加 道路と車のテクノロジー あんま詳しくないんで

古賀友樹 まだ二十八年前にいる

(p. 14 セクションB)

古賀さんのいる時代は、車がガソリンも電気も必要としなくなった、二十八年後の世界だと解することができます。「だいぶ前の話になってる」のはおそらく交通事故のことでしょう。そしてB’’では、A’では事故で亡くなった大須さん演ずる「わたし」のその後が描かれます。

大須みづほ 二十九年後 孫がすごく大スターになっちゃって もう働いてなくて 孫がお小遣いをくれて 悪いなと思いつつも ま 今 の物価で十五万あったら幸せなので 貯金とお小遣いで幸せに暮らしています

(p. 21 セクションB’’)

以上の情報を整理して予測される『舞台らしきモニュメント』のストーリー構造は以下のようなものです。

なお、この整理の妥当性や確実性、それからBの世界線において「わたし」の事故が回避されたその原因の特定などについて、わたしはテキスト中にこれ以上考察の材料を見つけることができませんでした。そして、それらをここで問題とする必要はありません。いえ、むしろ問題にされるべきはそれらの「考察」不能性なのです。

・心霊としての写真(としての)

わたしが前の節で明らかにしたかったのは、次のことです。

第一に、AーA'ーA''の世界線での交通事故による死と、BーB'ーB''の世界線でのその書き換えをストーリーラインとして読むことを可能にする構造をこのパズルが備えていること。第二に、この構造を実現する際に不在者の位置に置かれる人物の役割を古賀さん以外の女性出演者3人全員が果たしていること。最後に、おそらくストーリーラインの「正しい」読みも、特定の女性出演者をまったき死者あるいは生者として同定する解釈も、絶えずビルドされる「からまってしまった」このパズルでは常に宙づりにされて組み替えられていく曖昧さを保持するだろうことです。3人はその生死を確定できない曖昧な存在、亡霊として空間を漂うのです。

『舞台らしきモニュメント』を観にやってきた観客は、階段を上りムリウイのテラスにたどり着くと、劇場入り口の扉の前でポラロイドを撮影され、自身のポートレートがその場で現像されたものを手渡されます。それがチケットなのです。

先にも述べました通り、上演中に2度写真撮影タイムが挿入されるので、演出家の二人以外、その場に集まるすべての人が写真に収められることになります。この集合写真は現像され次第、室内窓際の机に置かれていきます。物質化したその小さな平面は上演の全体を入れ子的に構造化しているのだと理解することもできます。

昔から写真は不在者になぞらえて理解されてきました。一つには、写真はいまはなき過去の姿を刻印し、したがって<いま・ここ>からはすでに消失してしまった存在を喚起するからです。

いま一つの不在は、写真が痕跡性のメディアであることから帰結します。痕跡性のメディアというのは、あくまで描画対象とは類似の関係しか持たない絵画とは異なり、感光によってつくられる写真が対象との実体的で物理的な関係性を保持していることを言ったものです。これは人体の輪郭をなぞるような、不在の誰かをかたどるような挙措のシークエンスにおいて、『舞台らしきモニュメント』の上演性格にも取り込まれています。

この痕跡性から、写真が真実を写し取るために撮影主体の行為性を無化していくことが唱えられるようになります。対象が写真に自らを刻印するその営みをより直接化していくこと、そのためにファインダー越しに観るわたしを世界の外に置くこと。

そうです。ここまでたどってきた、『舞台らしきモニュメント』における消滅の論理――干渉と鑑賞――は、なによりもまず写真において際立つのです。

「からまってしまった」この舞台は、色付きルービックキューブと色なしプラモデルパズルがしきりに組み変わる多面体でした。

上演途中で、天井のファンや下手の壁の小さな電灯にスイッチが入れられ、やがて消されていきました。それは鑑賞のモードにおいてほとんど意識されずやがて忘れ去られていくかすかな変化ですが、それでもたしかな印象をわたしに残しました。目の前の光景に目立った変化は生じていないのだけれど、それでもなにかが変わってしまった。なにかが終わってしまった。パズルをパズルとして解き得ない観客の目には、粛々と進行する消失の余韻だけが残ります。観客が観るのは心霊のシアターであり、と同時に、シアターの心霊でもあったわけです。

スペシャルサンクス:瀧源裕仁(プラモデルについての取材協力)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?