#デザイン

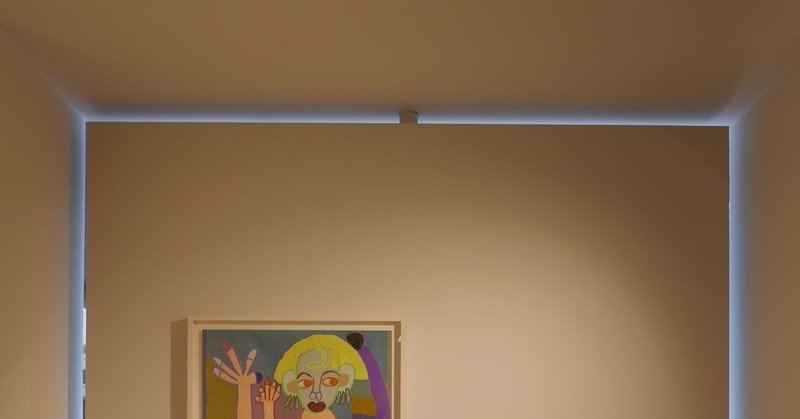

一見、非合理的に見える形状は、合理性を追求した結果生まれるーームトカ建築事務所による「Arts and Creative Mind Gallery」

こんにちは。 アーキテクチャーフォトの後藤です。 先日、東京・恵比寿にオープンしたギャラリー「Arts and Creative Mind Gallery」を訪問してきたので、そのレポートと感想を書いてみたいと思います。 設計を手掛けたのは、ムトカ建築事務所です。 ムトカは、ルイヴィトン等の建築を数多く手掛ける青木淳さんの元で経験を積んだ村山徹さんと、山本理顕さんの元で経験を積んだ加藤亜矢子さんが共同主宰する設計事務所です。 お互いに、日本の建築の世界で巨匠と呼ばれる方々