第4回:デマレージ回収:支払能力が低い荷主への対処(船社・FWD用)

こんにちは!ラクです。

今回も、前回に引き続きデマレージ(保管超過料金)の問題についてです。

今回は…

\デマレージ回収どころか…

コンテナをターミナルから引き取ってもらうことすら、難しくない?💦/

そんな中での対応を考えていきます。

今回は、「支払能力の低い顧客への対応」についてお話します🍀

はじめに…

今回のブログの続きです。

前回のブログをご覧になっていない方は、まず以下からご覧ください。

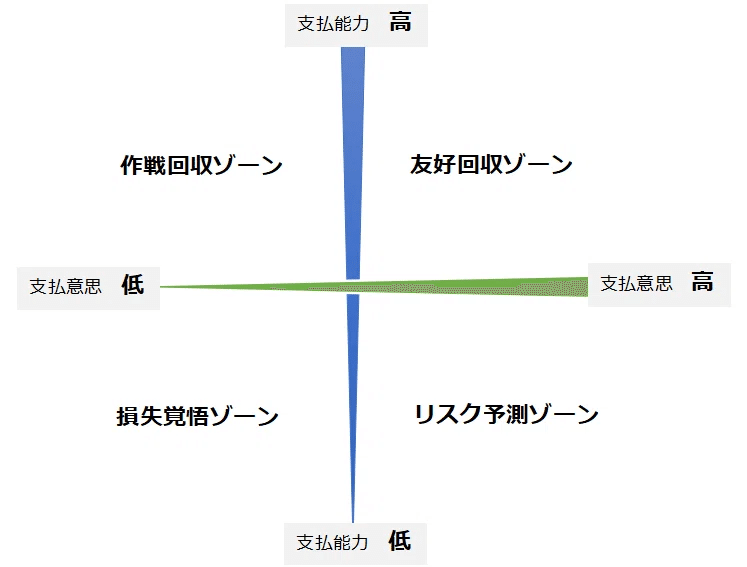

前回のブログでご紹介した、以下の図を使ってご説明します。

今回もまた、以下の本の内容を参照します。

「支払意思」について

著書ではまず、「支払意思があるかどうか」が回収の可能性が高まるということが書かれています(p72)

これはとても大切なことです🎈

特に海運業界の話で、デマレージが嵩んでいる状態だと、そもそも「コンテナをターミナルから引き取る意思があるのか」…という、その意思の確認がめちゃくちゃ大事なわけです🌈

Consignee側で具体的にどういった事情があるのか、キチンと把握する必要があります📝

「コンテナをターミナルから引き取るように促す」という行為は、船社やフォワーダーとして対応を適切に行っていたという記録を残すだけでなく…

なぜ引き取れていないかという事情を聞き出すためにも、重要です🙆♂️

リスク予測ゾーン

このゾーンに入る会社は、以下の特徴があります。

払いたい(コンテナを引き取りたい)と思いつつ、

デマレージを払う金銭的余裕が無い

たとえば以下のような状況が考えられます。

1.資金繰りの悪化

急な支払いの発生:Consigneeが予期せぬ費用(例えば、法律改正や関税の変化、追加の運送費用)に直面し、資金繰りが一時的に悪化する場合。

資金調達の困難:銀行や金融機関からの融資が受けられない、あるいは条件が厳しくなった場合。

2.市場の変動

為替レートの変動:為替相場の急激な変動により、輸入コストが予想以上に上昇したため、Demurrageまで余裕がない。

需要の低下:市場の需要が突然減少し、商品が売れにくくなる場合。

そして…

ここからはおそらく、これまで参照してきた著書や、

普通の債権回収の本とは異なった見解になってきます。

まずは、サッサとコンテナを引き取ってもらうことが何より大事!

減額や分割払いを受け入れたりするなど、「とにかく少しでも払ってもらえる方法」を相手と自社で合意するなど、アクションを急ぎましょう🏃♂️

なぜすぐに引き取ってもらうのか?

ここは3つに分けて説明しますね。

1.実費の面

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、

船社側で発生している「コンテナ保管のための実費」という点だけで言うと、そんな大した金額ではありません💰

ただ、「コンテナを荷主が全然CYから引き取ってくれない」ということは、

そのコンテナを次のブッキングに使えない状態が続いています💦

船社側にとっては「逸失利益」が発生してるわけです☔

そこでその逸失利益分をDemurrageに上乗せたりしています。

また「ターミナルの運営会社」と「ターミナルの管理者」など、

複数の関係者においてマージンを乗っけていたりするわけです。

もちろん、それらも大切な経費なので、

デマレージとして徴収すべき費用であることは分かります。

しかし「最も困る状況」は、実はConsigneeやShipperが「引き取る意思すら無くしてしまうこと」なんです。

そこまで行ってしまうと、法的手段を考えざるを得ません⚖️

それで全く回収できないわけでは無いのですが…

とにかく手間と時間がかかります⏰

弁護士費用なども検討する必要がありますね。

そんな事態になるよりは…サッサと引き取ってもらった方が結果オトクなんです。

2.留置権や競売

中途半端に(?)B/Lを勉強してしまうと、Lien (留置権)や、競売にかけること可能性を言及してくるマネジメントがいますが…

それらの権利行使をするのにも、適切なステップを踏む必要があります。

そしてそれは、一人でやるのには限界があります。

そもそも競売にかけたところで、すぐに現金化できるわけではありません。

結局、自分の時間や労力、あるいは弁護士などの協力を仰ぐとなると、さらに時間も費用も労力も使います。

こういったときに大切な考え方は「損切り」や、「サンクコスト」です。

「どうやったら多額のデマレージを回収できるか」ではなく、

「どうやったら自社の損失を軽減できるか」という方向へ、

考えをスピーディーにシフトさせることが肝要です。

3.Shipperに支払ってもらえないのか?

おそらく約款では、「船社(あるいはフォワーダーは、関係者に対して費用請求ができる」ようなことが書いてあるかもしれません。

特にConsigneeが払わないのであれば、Shipperや契約当事者への費用請求を検討するのは自然でしょう。

もちろんShipperが建て替え払いに合意するなら、それが一番いいです🌈

ただ、ここは経験上になりますが…

揚げ地側で生じたコストをShipperが建て替え払いなんてしてくれたこと、一度もありません。

逆にShipperにずっとこちらから伝えて「払ってください!払ってください!」なんて言っているうちに、Demurrage金額は膨らんでいきます。

現実的には、あまり良い手とは言えないのでは…というのが、個人的な感想です。

それでも、タダで引き取らせない

先ほどもお伝えしたように、「まずは取り得る手を出来るだけ使い、引き取らせること」がとても大切です。

たとえば分割払いを認める場合、以下のような合意書を取り交わすのも手でしょう。(以下はあくまでサンプルです。弁護士などに相談することをお勧めします)

1.分割払い合意書について

KNM貿易株式会社(以下「甲」という)とABC商事(以下「乙」という)は、以下の条件に基づき、分割払いに関する合意を締結します。

第1条(合意の対象)

甲は、乙に対して提供する商品の代金について、以下の条件に基づき分割払いを認めます。

第2条(支払い条件)

支払い総額:¥1,000,000(消費税込み)

支払い回数:10回

各回の支払い額:¥100,000

支払い期日:毎月末日(最終支払い日:●月×日)

第3条(延滞金)

乙が支払い期日を過ぎても支払いを行わなかった場合、以下の条件で延滞金が発生します。

延滞金利率:年利14%

延滞金の計算方法:支払い期日から実際の支払い日までの日数に基づき計算

第4条(違約金)

乙が連続して3回支払いを滞納した場合、甲は残額の一括支払いを請求できるものとします。その場合、乙は未払い分の総額に加えて、違約金として未払い分の10%を支払うものとします。

第5条(その他の条件)

本合意書に記載のない事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとします。

本合意書は、双方の署名または捺印をもって成立します。

本合意書の内容を確認し、以下に署名または捺印することにより、甲乙は本合意書を承諾したものとします。

署名欄

甲:KNM貿易株式会社

代表取締役 ________

乙:ABC商事

代表取締役 ________

逆に言うと…

減額や免除、分割払いなどといった方法で、何とかしてコンテナをヤードから引き取らせ、かつ合意したDemurrage料金を引き取らせるのが最優先です。

相手の支払い意思をくじくようなことはNGです🙅

2.必ずOrigin側と連携する

問題が発覚した段階で、輸出地(Origin)側のマネジメントも含め、今回の問題は必ず共有しましょう。

要は、「今回、日本のConsigneeのABC商事さんが、支払能力不足のため、Demurrageを全額払うことが出来なかった」ということです。

このことにより、Origin側では以下のようなアクションを取る必要があります。

・Shipperにこのことを伝え、次に同じConsignee向けに船積みしたときは、DemurrageをShipper側で負担してもらうことを、予め合意してもらう。

・Shipperが上述に合意できないのであれば、船社(あるいはフォワーダー)として、同じShipperからのBookingは停止する。

これらは「ブッキングを受ける前」に合意することが大事です❗

いったんブッキングを受けると、「前回と同条件でブッキングを受けることを同意した」と暗にみなされる可能性もあります。

そのスタンスを取られると、こちらも強く行きづらくなるかも知れません💦

次のブッキングを受ける前に、特に営業は顧客との今後の商売関係も含めて、しっかりと顧客と話をしておく必要があります。

3.B/Lの発行を取り止めることは可能か?

少し補足的な観点ですが、仮に「次のブッキング」を受けた場合、「B/LをShipperに発行することを控えることはできるのか?」という点です。

Bookingを受けた後で、

「未払いだから、B/Lを発行しない」のは、

慎重さが必要!

以下はHague-Visby RulesのArticle 3-3の内容です。

Article III 3

3. After receiving the goods into his charge the carrier or the master or agent of the carrier shall, on demand of the shipper, issue to the shipper a bill of lading showing among other things:

3. 運送人又は運送人の親方若しくは代理人は、自己の責任において貨物を受領した後、荷送 人の請求があれば、特に次の事項を記載した船荷証券を荷送人に発行しなければならない:

この条約内容だけを捉えるのであれば、B/Lは発行「しなければ」なりません。

(まぁ…この条約自体、コンテナの運送を前提にしていないので、時代錯誤的なところがあるんですけどね…)🚢

ただ、ONEの約款(2024年6月現在)を見ると、「Any documents」とあるのでB/Lも想定しているのかもしれません。

7. Lien

7.1 The Carrier shall have a lien on the Goods and any documents relating thereto, which shall survive delivery, for all sums payable to the Carrier under this contract and for general average contributions, to whomsoever due.

運送人は、本契約に基づき運送人に支払われるべきすべての金額及び一般平均分担金について、商品及びこれに関連する書類に対する先取特権を有するものとし、これは引渡後も存続するものとする。

ただ、具体的に「B/L」という明言をしていないので、やはり注意は必要ですね。

「契約上の法的問題になりそうなこと」は、なるべく避けた方が無難です。

さてさて、また長くなってきてしまいました!

今回はこの辺で~

続きは、以下から!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?