脳の認知機能から考える性善説と性悪説

この記事は世界平和について、筆者の私的な考察をまとめた一連の記事の第三回目になります。各回完結した内容となっていますが、続けて読むと、よりわかりやすい内容となっています。過去分の記事はこちからから

脳は世界を理解するため、物語を欲する

突然ですが、筆者の趣味は読書です。

本を読むのはもちろん、本が並べられた空間も好きで、本屋や図書館によく行くのですが、しばしば圧倒されることがあります。

それは、そこに並べられたマンガや小説といった「物語」の膨大な量です。それも世の中の「物語」は紙印刷媒体だけでなく、ドラマや映画、さらにはゲームまで、多種多様にして大量の物語が溢れ、しかも今も新しく生み出され続けていることを考えれば、人間の旺盛な「物語欲」には驚くばかりです。

前回の記事にあったように、筆者は「思想」を「世界を理解するための文脈」と考えています。言い換えれば、人間の脳は「文脈(=物語)」によってしか、世界を認識できません。つまり「物語」の希求は、世界を理解したいという人類の本源的な欲求に起因しているのではないかと筆者は考えます。

また幼児が『アンパンマン』のように明確な勧善懲悪が存在するようなシンプルな物語を好むのに対し、年長者は精神的な発達にあわせて、善悪では割り切れないような、より複雑な物語を志向するようになります。これは、より実相に近い形の世界を理解しようとする脳の欲求に由来するものだと捉えており、筆者が、これらの傾向を「脳は世界と一体化することを欲する」と表現しているのは、前回の記事で述べたとおりです。

性善説とは何か

もっとも現代人の脳はいくら世界を希求しても、ダイレクトに「世界」と繋がることができません。

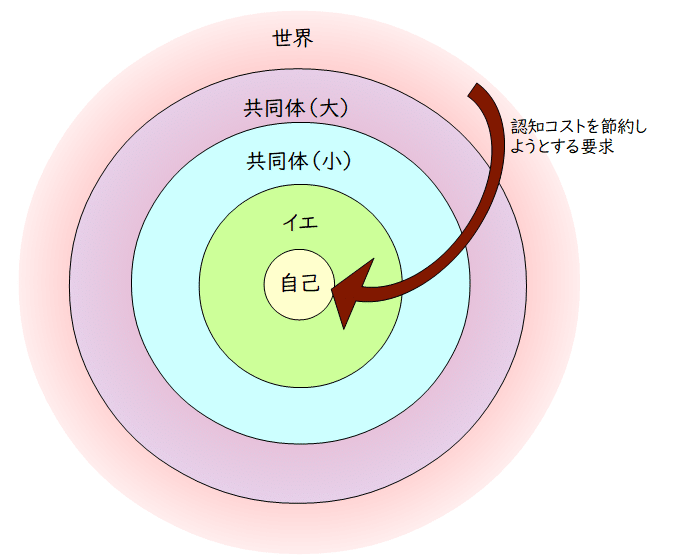

なぜなら原始的な社会段階にある人類にとって、自己を取り巻く環境がすなわち世界の全てであるのに対して、社会生活を高度に発達させた人類は、社会的認知距離に応じて、自己を取り巻く「世界」を拡大していくためです。その結果、現代人の脳は「自己」と「世界」の中間層にいくつかの認知的社会区分を介在させることになりました。それを模式的に示したのが以下の図です。

図1にみるように、個人は本来、自我をもった「自己」として存在します。しかし、人間は一人では生きていくことができません。そこで「自己」は血縁関係を基盤に、最小の社会単位である「イエ」を構成します。

すると「イエ」の構成員である「自己」は認知を拡大させることにより、「イエ」を「自己」の一部として取り込むこみます。わかりやすく言えば「私の家族」は「私」そのものの一部であると同時に、認知的には「私の領域」が拡大されたものだといえます。

さらに「イエ」は寄り集まることで、よりマクロな「部族」や「村社会」に代表される「(小さい)共同体」に。それと同様に、「(小さい)共同体」は「国家」のような「(大きい)共同体」(=我が国)となり、そこから多国籍「国家」で構成される「世界」(=私たちの地球)へと、重層的に社会的レイヤーを拡大していくことで、自己認知は「世界」との一体化を目指します。

この「自己」から「世界」へと自己認知の輪を拡げていく脳の志向性は、「私」の射程に「他者」をも取り込むことになるため――最も代表的な例としては、親が我が子の痛みをまるで我がことのように感じるように――他者との連帯感覚を促します。

孟子は、この脳機能の性質こそが人間の本質である考え「性善説」を説き、心理学者のアドラーは同様のことを「共同体感覚」と表現しました。

それでは性悪説とは?

一方で、脳というのは非常に大食らいで燃費の悪い器官です。そのため脳が発揮できる認知力はコストの経済に強く依存します。

たとえばハエはニーチェの哲学書を読みませんが、これはハエの怠慢ではありません。ハエのエネルギー供給能力では、高度な抽象思考に必要な脳の認知コストを確保できないためであり、たとえ哲学に関心を寄せるハエがいたとしても、その瞬間にエネルギーの消耗に耐え切れず衰弱死します。

ですから、ハエは食べ物を探したり、脅威を避けるといった、生命を維持するために必要な最低限の認知しか持ちえません。

これは人間についても同様のことがいえます。前回の記事で、脳はオープン系のシステムであると書きましたが、恒常的に「開かれた状態」を維持することは、反面では、常に世界認識の新陳代謝が促進されている状態にあるということであり、非常にコスト高となります。

そこで、脳は認知資源の節約という経済的要求から、できるだけ認知の輪を閉じて、世界認識を固定化しようとする要求を持ちます。「衣食足りて礼節を知る」というように、コスト構造がひっ迫している状況や、あるいは認知機能の余力が不充分な赤ん坊の脳は、できるだけ自己に近接した内側に認知の輪を「引き寄せる」ことで、認知エネルギーを節約しようとします。(下図参照)

この性質を重視した場合、人間の本性は究極的には生存本能に則した(=自己のことしか考えない)動物に近しい生き物となるため、その本質は獣性であるということになります。これは荀子の唱える「性悪説」の立場になります。

輪の外側へと自己を拡大し、世界と一体化しようとする「欲求」と、自己の内側へと輪を閉じようとする「要求」。この相克のなかで揺れ動くダイナミズムにこそ人間存在の本質があるというのが、筆者の主張になります。

マズローの五段階欲求との関わり

また、これらの段階区分は上図にあるように、マズローの五段階欲求仮説にも重なります。ただし、マズローの学説においては、個人が欲求を獲得する能力が、より強調された見方だといえます。

人格形成を発展的に捉えるなら、生まれたばかりの子どもはまず生存欲求の充足が課題となりますが、やがて認知が発達し自己と他者の区別がつくようになると、慣れ親しんだ母親に抱かれたときに安全欲求の充足を覚え始めるようになります。

つまり、高次欲求へのコミットは、下位段階の欲求充足の積み上げによって築かれるのが望ましい形だといえます。

これと同様に、「世界」への働きかけは、よりミクロな共同体社会への関与を通じて行われることが不可欠です。

それを儒学的に洞察したものが『大学』にいう「修身斉家治国平天下(天下を治めるには、まず自分の行いを正しくし、次に家庭をととのえ、次に国家を治め、そして天下を平和にすべきである)」になります。またインタビュアーに「世界平和のためにできること」を尋ねられたマザーテレサが「家に帰って家族を大切にしてください」と返答した事例は、痛烈なカウンターアンサーであったといえるでしょう。

パトリシズムとナショナリズム

筆者は、これらの脳機能の性質から「愛国心」という言葉について、二通りの捉え方が可能になるのではないかと考えます。

ひとつは自己認知の輪を拡大する方向性としての「愛国心」です。

これは一般的にパトリシズム(郷土愛)と呼ぶべきものであり、その延長線上には国家、さらには国際社会(世界)をも射程に収めることから「開かれた愛国心」であるといえます。もっとも前述したように、よりミクロな社会区分(村社会や国家)とのコミットメントがなければ、著しく実質を欠いた(いわゆるキレイゴト)ものとなります。

もうひとつは「自己」の内側へと認知の輪を閉じようとする愛国心で、いわゆるナショナリズムといわれるものです。

ナショナリズム的愛国心は、認知機能がより狭小な認知の輪に収束されていくため、世界認識が単純化しやすいという特徴を持ちます。しかし、「あれもこれも」などという、まどろっこしい思考手順を踏まず、「世界はこれだ」と決め打ちし、環境の変化に合わせた迅速な行動をとることは、野生に生きる動物にとって、生存のためのアドバンテージであるといえます。

とはいえ、「国家」や「世界」を「自己」の内側に引き寄せようとするナショナリズム的愛国心は、多くの場合、自己愛(ナルシズム)の変容になりやすいといえます。

ここで筆者の意見を述べるなら、望ましい愛国心とは、(実質のある)パトリシズム的愛国心にあると考えます。そして、そのためには、認知力を発揮するために充分なコストの供給と、認知エネルギーを輪の外側(拡大)へと方向づけていくためのシステム(善導)が必要となります。

なお、このうちの後者は、社会用語としては「制度」と「教育」に置き換えられますが、このために社会は高度化するほど、「制度」と「教育」を重視する傾向があります。

しばしば「個人と国家」や「地域と国家」、あるいは「国家と世界」は対立的なものと捉えられてきました。

しかし、それは必ずしも正しい見方ではありません。「私益」は「公益」と相反するものではなく、むしろ「私益」の追求が、個人の属する共同体の利益を押し上げ、結果としてそれが国家や世界全体の利益に繋がっていくのが本来的な在り方であり、それは「個人」から「世界」を貫くパトリシズム的愛国心において、矛盾なく昇華されるべきものです。

今後世界はパトリシズムが優勢になる?

それでは、今後の世界の潮流として進むべき方向性は、ナショナリズムとパトリシズムのどちらにあるでしょうか。

昨今、メディアが各国に吹き荒れるナショナリズムをセンセーショナルに報道することが増えましたが、筆者はパトリシズムこそ、今後の主流になるのではないかと予想します。それは世界的趨勢というべき、ふたつの理由からです。

ひとつめの理由は生産性の向上により、地球人類の大半が「食える時代」になりつつあるということです。繰り返しになりますが、「衣食足りて礼節を知る」というように、摂取カロリーの多寡は、認知コストにダイレクトに影響します。胃袋が満たされるという物理的条件は、より多くの人が認知機能を拡大していくための土台を提供すると考えます。

もうひとつの理由は、一部の先進国において、労働集約型の産業構造が崩壊し、より高付加価値を産み出す高次の生産性が求められるようになってきたことにあります。

それというのも労働集約型の産業においては、流れ作業に代表されるように、人間を「管理」することに重点が置かれがちです。なぜなら人間は本来的に同一作業を長時間行う仕様にできておらず、自然状態ではライン生産のマニュアルにそぐわない生物だという前提のもとに、懲罰的(性悪説)な手法が必要とされるためです。この考え方においては、「労働者の利益」と「企業の利益」は明確に相反するものとされます。

ところが、高付加価値を産み出す産業においては、認知機能の深い関与が不可欠になりますから、むしろ労働者の認知レベルを拡大していくことが、企業の業績に繋がるということになります。つまり、ここでは「労働者の利益」と「企業の利益」は対立するものと考えられておらず、企業(=(小さな)共同体)は、労働者の利益の拡張が自社の利益に繋がるよう社内制度を整えていくことにインセンティブを持つことになります。

その結果、市場メカニズム的な水準から、個人の自己認知を拡大してく仕組み(制度・システム)が先進企業を中心に蓄積されていき、しかも生産性の低い企業が自然淘汰されていくことから、その流れは必然的に世界的な趨勢となっていくのが自然ではないかと考えます。

(もっとも、それは結局のところ、一部の上流の動きに過ぎないという反論があるかもしれません。しかし、透明な水槽の水に時間をかけて一滴ずつ青いインクを垂らしていった時、ある瞬間から「青い水である」と認識されるように、先進的企業の動きが社会的な濃度を高め、一定の閾値を超えることで、それらの手法がトリクルダウン的に社会全体に敷衍化していくのではないかと考えます。たとえば昨今取り沙汰される「働き方改革」も、その是非はともかく、その流れで理解されるべきかと考えます。)

パトリシズムを妨げるもの

とはいえ、現状、各国に吹き荒れるナショナリズムが破壊的作用を及ぼす場合、あらゆる好循環が阻害される可能性はあります。

ナショナリズムとは、逆の視点からみれば、社会的な認知コストがひっ迫していることを示す危機シグナルといえます。しかし、ナショナリズム的世界観においては、世界認識が単純化されやすいため、しばしばわかりやすい原因(悪者)をあげつらい、それを攻撃することに重点が置かれることとなります。(なお蛇足ながら述べると、筆者の定義するナショナリズム的愛国心は、あくまで「世界を自己の内側に引き寄せる認知の方向性」を意味するため、左派的なナショナリズム的愛国心というのも存在します。たとえば「社会正義」という観念は、「自己承認欲求」や「自己実現欲求」段階に位置する欲求ですが、下位段階欲求のコミット力が貧弱で、適切な手段によってそれを実現できない場合、世界を明快な善悪で二分化し、自己を正義の立場に置いて悪を糾弾することで、欲求を充足させようとすることがあります。これなどは、典型的にナショナリズム的愛国心に当たります。)

こうなってくると、右左いずれにしろ、ナショナリズムは「低カロリーのコスト構造でも自己が充足できるだけの世界認識」を提供するための認知的愛玩具となります。

このことの最大の問題点は、認知コストの需給改善という問題の真因から目を逸らさせることから、かえって問題解決を遠ざけることにあります。筆者がナショナリズム的愛国心をとらないのは、実のところ利なく害だけが大きいと考えるからですが、一度、認知エネルギーが内向きの流れになると、さらにコスト構造が悪化することで、認知が認知を強化する悪循環に陥るため、そこから抜け出すのは至難のものとなります。では、どうすればいいのかというという、前回の記事にあったように東洋的知の知見が必要となってくるのですが、今記事の内容はここまでになります。

私的にこういった探求をするというのは非常に孤独な作業であるため、この記事を読んで少しでも面白いと感じて頂けた方は、応援する意味でもフォローして頂ければ、すごく嬉しいです。

できれば多くの方に読んで頂きたいと考えているので、引用・リンク大歓迎です。

至らない点も多いかと思いますが、これからもお付き合いいただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?