「ダイナミックなことを自分の考えで進められることがやりがい」〜原則を変える可能性を秘めた、国家戦略特区推進課の仕事とは?〜

成田市役所の企画政策部 国家戦略特区推進課で働く職員の方に、具体的な業務内容やプロジェクト、大学との連携事業、仕事に対する想いなどお聞きしました。

ー ご経歴について教えてください。

大学では法学部に入り、3年生の時から公務員への就職を考え始めました。公務員試験の勉強は独学で、主に専門雑誌の過去問題集を利用して対策しました。

入庁後、最初の3年間は環境部のクリーン推進課で勤務し、ゴミの分別方法の説明や集積所への補助金支給、問い合わせ対応など、主に現場業務を担当しました。この期間、ほぼ毎日現場に出向き、ゴミ拾いなども行っていました。

次の7年間は総務部総務課に所属し、法律相談や市の例規改正に主に携わりました。こちらでは、法律の条文を参照することが非常に多かったです。

その後、企画政策部の国家戦略特区推進課に移り、現在6年目になります。

ー 現在の部署の業務と体制について教えてください。

業務は大きく二つに分かれています。一つ目は国際医療福祉大学との連携事業や支援事業です。二つ目は国家戦略特区の事業で、現在の業務の8割を占めています。

課は4名体制で、係員、係長、課長のそれぞれが折衝をしています。特に課長は対外的な折衝で中心的な役割を担っています。国家戦略特区の担当は私なのですが、相手の役職が高い場合が多いため、課長もプレーヤーとして、折衝に参加していただいています。

ー 課内の連携や情報共有はいかがですか?

4人なので連携はかなり取りやすいです。基本的には職場のパソコンで共有したり、メールで記録を残したり、口頭でも話をして情報共有してます。出張で席を外す機会も多いので、共有はしっかりやってます。

ー 国家戦略特区の業務について詳しく教えてください。

安倍元首相がアベノミクスを推進した際、規制緩和がその一環として行われ、その目的のために国家戦略特区が設けられました。日本には現在13箇所の国家戦略特区があり、これらのエリアで規制緩和を実施し、実績を積んだものから全国に広げていく仕組みになっています。

その中で、私たちは「この規制緩和のアイディアを国家戦略特区で認めてもらえませんか」と、内閣府や各省庁と協議を進めてます。規制緩和は特定の分野に限定しておらず、地域のあらゆる課題に応じて、解決策を探っています。課題は自ら発見することもあれば、企業からの提案を受け入れることもあります。

ー 出張ではどのようなところに行かれますか?

内閣府が多いです。他には、国土交通省といった省庁や千葉県庁ですね。最近は成田空港の関係で進めている事業があるので、成田空港にもよく行っています。

基本的には規制緩和のアイデアを提案に行ったり、進んでいるものに関して進捗状況を都度説明しに行っています。目標に向かっていろいろと調整する必要があるので、出張が多いです。

ー 空港関係では、どのようなものを進めているのでしょうか?

飛行機の荷物積み下ろしや誘導、空港の貨物の輸送などを行うグランドハンドリングという職種の方に関する事業を、JALグループの協力のもとで進めています。

他の業種と同様、人材不足が課題となっていまして、特定技能制度等を利用して外国人スタッフを受け入れていますが、空港内を運転するのに国際免許証が必要であったり、免許の取得に時間がかかることが課題となっています。在留期間5年のうち、免許の取得に1年近くかかってしまうこともあるんです。その間、運転業務が出来ないんですね。

それに対処するため、JALグループや成田空港会社が実習を通じて運転技術を習得できるように取り組んでいるのですが、実現したら運転ができるようになるまでの期間を大幅に短くすることができます。

ー 今まで進めてきたお仕事の中で、成果として形に残っているものを教えていただけますか?

以前、成田空港に関連する企業と成田市で人事交流を提案したんです。成田市の職員派遣と、民間企業から職員を迎えるという二つです。ただ、民間の会社に在籍したまま、成田市の職員として働くというのが、かなり難しい状態だったんです。

市の職員は雇用保険の適用除外ですが、民間企業の社員は雇用保険の対象なんですね。そのため、市に採用されてから元の職場に戻った際、雇用保険の勤務期間が通算されるかどうかが問題でした。不利益な採用を我々がするわけにも行かないので、なかなか進展していませんでした。

そんな中、国家戦略特区の制度を活用して提案をしたんです。総務省や厚生労働省との協議を経て、最終的に「民間企業に籍を残したまま市の職員として採用できる」という趣旨の通知を総務省から出してもらいました。雇用保険が途切れるかもしれないという課題を解決することができました。

これの影響が大きくてですね。他市や国の省庁からスキームについての問い合わせを受けました。これはいいことをしたなと思ってますね。

ー そのほか、携わったプロジェクトで特に思い入れがあるものは何ですか?

色々とあるのですが、工場の新増設に関する事業、オンライン授業に関する提案、国際福祉大学の医学部の誘致が特に思い入れがあります。

ー それではまず、工場の新増設に関する事業についてお聞かせください。

工場の新増設を促進するための規制緩和なのですが、具体的には、工業団地に設ける緑地の割合を低減し、工業団地の土地の有効活用に繋げました。

この規制緩和は、令和3年6月の国会で法律が可決されて、国家戦略特区で規制緩和をしても良いということになったのですが、通常、工業団地は造成時に周囲に森林などを設けなければいけないのですが、さらにその内部にも緑地を設ける必要がありました。ただ、それは本来予定されていない緑地なのではないかということで、本市でもこの規制緩和を活用したいと内閣府に提案しました。

緑地と言っても管理が大変だったり、工業団地は皆さん車で通勤されるので、駐車場が足りないけど駐車場にもできないという問題があったんです。実際に事業者からの声を、アンケートをとったところ、8割の事業者が規制緩和を希望していました。成田市でも実施を検討したのですが、緑地を減らすことが環境問題に関連して反対意見もあり、内部調整が難航しました。

そのような中、「工業団地の造成時に森林を設けることですでに緑地保全の目的が達成されていたため、各事業者が更に緑地を設ける必要はない」といろんな方に説明して回って納得していただいて、最終的には特区の規制緩和を活用して提案するに至りました。そして、この特例をいち早く活用したのが成田市で、全国初の事例になりました。

実施後に改めて工業団地を訪れて説明したのですが、事業者からは好評だと感じています。以前は維持管理費がかかっていたり、雑草が生えていて活用できなかった土地が、駐車場や機材置き場として活用できたり、新しい工場の建設や投資が可能になりました。

ー 次に、オンライン授業に関する提案についてお聞かせください。

令和2年の4月終わりごろ、コロナの緊急事態宣言が出る前のことですが、内閣府から安倍元首相が主宰する重要な会議への市長の出席依頼がありました。この会議で、安倍元首相と成田市長がオンラインで会話する機会があったのですが、そのきっかけは、内閣府が行ったコロナ禍における規制緩和のアイデア募集で、私と課長がオンライン教育を提案したことです。

学校では年間に必要な授業日数が決まっているのですが、オンライン授業はその基準に含まれていなかったようでした。そのため、ひとつのアイデアとしてオンライン授業も出席扱いにすることを提案しました。この時期、児童にはタブレットが配布されていたため、その状況を踏まえた提案でした。

この出来事は、今でも何だか重要な記憶といいますか、大きなことだったなと。内閣府の方々は、どこかの自治体の首長にこのような話をしてほしかったようで、時勢に合わせた提案だったからこそ、この機会があったのだと思います。

ー 国際福祉大学医学部の誘致についてお聞かせください。

成田市で国際福祉大学の医学部を誘致したのですが、国家戦略特区として、これが象徴的なプロジェクトでした。医学部の新設が制限されている中で、全てがスムーズに行ったわけではないですが、色々と調整を重ねて進めていきました。

ここは単に医学を教える場所として設立されたわけではありません。市内には医学部の附属施設の大学附属病院もあるのですが、大きな医療拠点として機能することを目指しており、成田空港の立地を活かして、アジアを代表する拠点病院となることを目指して開設されました。

今、それに引けを取らない設備やサポート体制をしっかり整えています。ここの授業は基本的に英語で、しかも医学英語を使っているので、かなりレベルが高いです。卒業すると他の大学の10倍くらいの知識が身につくという話があったくらいです。

ー 業務がかなり多岐に渡りますが、大変ではないですか?

面白いが勝ってしまうかもしれないです。自分たちが動いている結果で、国の法律や通知文が変わったりするんですよ。2年ぐらい活動した成果が、うまくいけばちゃんと形に残るんです。それが達成感があり、面白いですね。一方、マルチタスクで業務をすぐに切り替えるのが難しいため、資料をまとめて確認できるようにいつも心がけています。

ー 仕事のやりがいや醍醐味について教えてください。

ダイナミックなことを自分の考えで進められることが、やりがいですね。私はいつも「推進力」という言葉を頭に描きながら、どれだけ力強くプロジェクトを推進できるか、そのイメージで仕事をしています。特区の取り組みが認められると、今までの原則が変わってきます。市の業務としてはかなりスケールの大きい仕事なので、推進力がないと進められないと思っています。

また、うちの課では、ドローンや自動運転車のような新しい技術の実証実験も積極的に行っています。最近では、アメリカの会社から相談がありました。彼らは、全く音のしないドローンを開発していて、そのドローンによる物流のプロジェクトを日本でも始めたいんだそうです。そこで、私たちに相談がありました。

このように新しいアイデアが次々と舞い込んでくるのですが、これらを前向きに捉えて、積極的に取り組んでます。このような取り組みは、マスコミに取り上げられる可能性も高く、とても面白いですよ。

ー 今までの経験で、お仕事に繋がったと思うことはありますか?

最初に担当したクリーン推進課では、よく現場に行ったんです。そのおかげで、3年間で成田市の地名や場所をしっかり覚えることができました。現場のイメージが頭にあると、後の対応もスムーズに進められますからね。成田市って結構広いし、地名もいろいろあるんです。

法律関連では、学生時代の勉強や総務課での経験が本当に役立っています。法律の規制をどう緩和するか考える時、その土台となる法律がわかっていないと提案も難しいんです。

また、普段から情報収集をしたり、プライベートの時間でも「これ仕事に生かせるかな?」と考えていますね。規制緩和の提案などをするときに、時勢に合わせて出すといいますか。例えば、先ほどお話した空港のグランドハンドリングの人材不足というのが、5年前に提案したら今ほど注目されなかったかもしれません。今の課に来てからは、新聞の情報もずっと深く掘り下げて見るように意識している気がします。

市役所の業務って、環境や福祉、総務、企画、人事、土木、子育てと、本当に幅広いですが、直接的な関連がなくても、経験したことは何かしら繋がっていて、活かせるんですよ。だから、無駄になる経験はないと思います。

ー 最後に成田市を目指す方にアドバイスをお願いします!

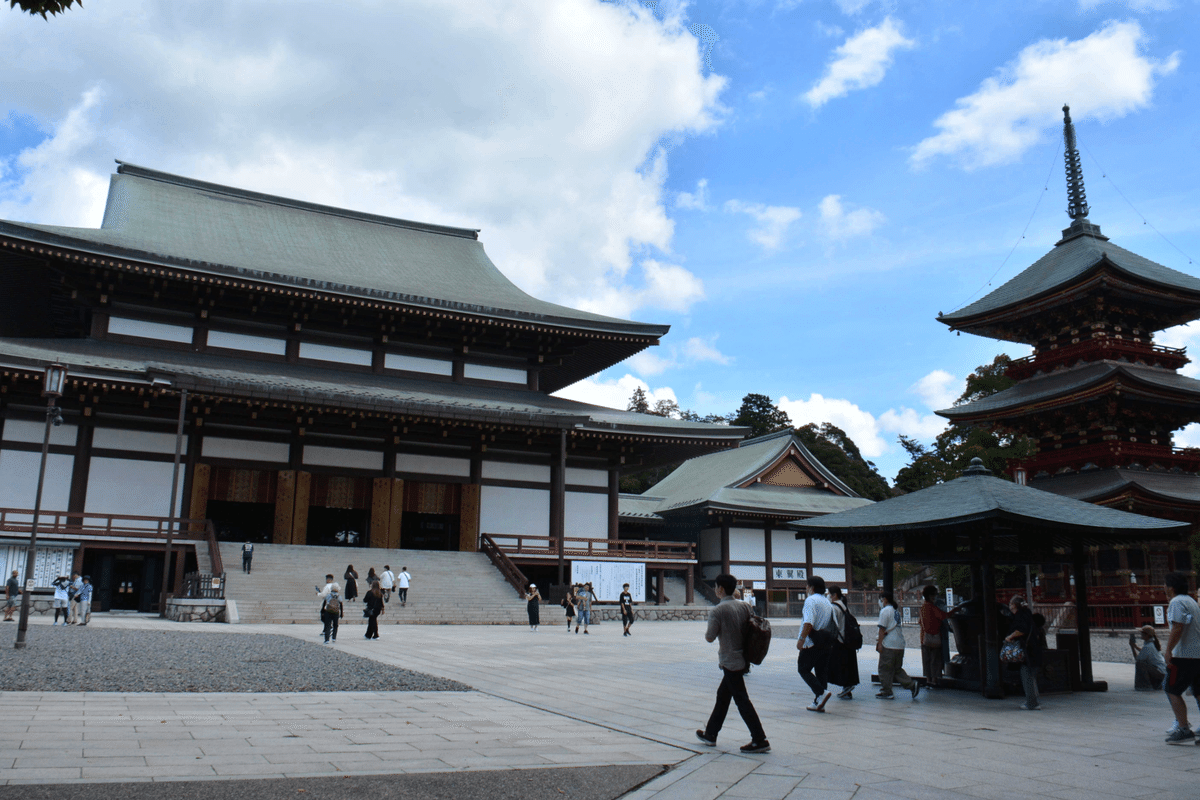

成田市は医学部を持つ大学や、成田空港や新勝寺といった特色のある場所があったり、国家戦略特区や空港関連の部署、市で市場を運営したりと、多様な業務に幅広く携われるのは魅力なのかなと考えています。

私が役所に入ることを決めた理由も、成田空港の存在や、新勝寺へ向かっていく参道、伝統的な町並みといった、伝統や国際性が共存する環境に魅力を感じたことがきっかけでした。特色のある要素がたくさんあるので、いい経験ができる職場だと思います。

ー ありがとうございました。

この記事は2024年5月23日にパブリックコネクトに掲載された記事です。

成田市役所の採用情報はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?