非エンジニアだから作れない、は時代遅れ!「プロトタイピング」が変えてゆくモノづくりの世界

こんにちは、プロトアウトスタジオ校長のうこです。

ちょっと想像してみてください。

小さな机にぴったりあう本棚が欲しいけど、ちょうどよいサイズのものが全く売っていない。

ただ、手元には様々な大きさの木材が山ほどあって、ボンドで組み合わせるだけでも、壊れない強度をもったオブジェクトが、簡単に無数に作れるとしたら……

あなたは「自作」するでしょうか?

プロトタイピングは、超先進的なDIY

「プロトタイピング」という言葉は、日本語にすると「試作をする」という言葉があてはまりますが、より近い概念としては「DIY」「日曜大工」などが挙げられます。

我々は、単なる「自作」「試作」ではなく、より広い概念で「自分の力でさくっと試作を生み出す」ことを「プロトタイピング」と呼んでいます。

さて、最初の本棚の例だと「木工」がジャンルとしてあてはまりますが、現代の身の回りのあらゆる事物に関して、素人が扱えるのは、本当に「木工」だけでしょうか。

結論としては、情報化社会の根幹をなす「Webサービス」から「スマホアプリ」、はては「ハードウェア製品」まで、「木工」と同じようなレベルで軽々と作れてしまう環境がすでにたくさん存在しています。

このような広い領域で、自分の力でオリジナルなモノをさくっと作ってしまうことを「プロトタイピング」と言うのです。

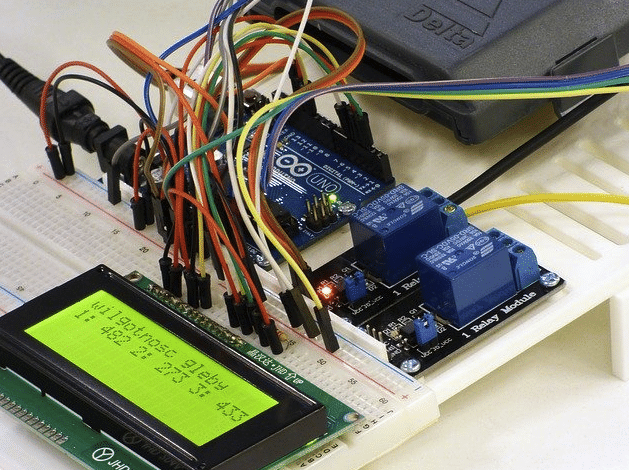

具体例として、僕が先日「プロトタイピング」として作成したものを紹介しましょう。

LINEスマートロック M5Stack版を自宅に実装してみました。100円ショップで買えるリードスイッチ使ってオートロック機能もつけてみた!

— うこ (@ukokq) February 17, 2020

初期型はこちら: https://t.co/mA6rz4JL2w #LINE #M5Stack pic.twitter.com/SBuhH6Y5tt

自宅の鍵の管理が煩雑だったため、スマートロックの導入を検討していました。ただ、既存のスマートロックで自宅の錠の形状に適合するものがありませんでした。そこで作ったのがこれです。

知り合いに見せたところ、作ってほしいと言われ、いくつかをオーダーメイドで作成・設置しています。

消費者から生産者へ、モノは買うモノではなく作るモノへ

プロトタイピングの動機は、自炊によく似ています。

忙しく働いていると外食が多くなりがちですが、どうしてもコレが食べたい! あるいは、そもそもご飯を作るのが趣味だ! なんていう場合は自炊をしますよね。

プロトタイピングは、身の回りのあらゆるモノに対してこのような考え方が適用されたものともいえます。

具体的には、

- 最新技術をとりいれたい

- 既存の商品に同等のものが存在しない

- 作ったほうが早い

- 作った方が安い

- 作るという行為が楽しい

- 自分のアート作品として

といった動機が挙げられます。

しかし自炊と異なり、今までは最初の難易度が高いせいで、作れずに購入する「消費者」がほとんどだったはずです。

最近ではこれがもっと気軽になり、自炊と同等なレベルでモノを作る人が増えてきました。

さらに、自分で自分のために作ったモノ「プロトタイプ」を他人に共有することで、より改善されたり、企業が製品化する例もあります。

ここまでくれば、今まではモノに関しては製品を購入するだけだった「個人の消費者」が、一気に「個人の生産者」となってきていると言えるのではないでしょうか。

見方を変えれば、モノを作り出すのはメーカーだけではなく、あらゆるどんな個人の手によってでも行えるようになった **「モノづくりの民主化」** と捉えることもできます。

ライフスタイルの裾野が広がる現代こそ「プロトタイピング」が活きる

近年の生活の多様性や、技術の進展には目覚ましいものがあります。

例えば働き方がここ数年で大きく変化し、会社に行かずともテレワークをこなす人が増えてきていますね。コロナウイルスの影響で始めた方も直近では多いのではないでしょうか。

技術面でも、キャッシュレス決済が急速に普及してきて、モノを買うときには財布よりもスマホを出す頻度のほうが高くなってきました。

先月あたりからよく聞く話だと「家庭環境内で育児と同時に仕事をする」サラリーマンが急増しているようです。今までにない試みでなかなかスムーズに進められない方がほとんどで、支援や解決の手段がはやく出てこないかな、とやきもきしている人も多いことでしょう。

「製品やサービスが世の中に出るには様々な検討を重ね、綿密な調査と試験を行う必要があり、簡単ではない」

大変そのとおりです。

危険な製品を世の中に軽々しく出さないよう、定められている法律もあります。

しかし、実際のモノをカタチにする前に会議ばかり重ね、製品に辿りつくまで時間をかけている例があまりにも多くありませんか?

今、自分が欲しい機能をすべて備えたプロトタイプを、作ることを考えてみてください。

見た目も良くなく動作も不安定ながらも、自分が困っている課題を解決し、しかもすぐに作れるものだとしたら……

もしかしたら、欲しいと思う人がほかにもいるかもしれません。

欲しいと思う人が、もし百人ほどもいたとすれば、それは製品となり得る可能性があるかもしれません。

エンジニアじゃないほうが「プロトタイピング」に向いている

プロトタイピングの話を人にするとき、とてもよく言われる言葉があります。

「自分はエンジニアじゃないから、技術はわからないので、作れない」

いいえ、時代遅れです。

技術のことを完全に無視して、というわけにはいきませんが、少なくとも「プログラミングができなくてもWebサービスが作れる」といった程度には、「開発者を支援する技術」も発達しているのです。

例えば、Node-REDというソフトウェアでは、やりたい内容が書かれている「ブロック」を線で順番に接続するだけで、複雑なWebシステムを構築することができます。

実体のあるハードウェアの製作も、今では全く難しくありません。

「micro:bit」という電子基板は、先述のようなブロックを用いたプログラミングのため文字を書く必要がなく、小学生でも簡単に扱うことができます。

「Grove」という規格のセンサーを使えば、工具を一切使うことなく、自分が欲しいと思ったデータを取れるセンサーを、基板に実装するといったことができます。

これだけ、非エンジニアでも「最低限カタチにすることができる環境」が揃っています。

そうなってくると、プロトタイピングで最も効いてくるのは「技術以外のバックグラウンド」の部分です。

もしも、営業担当が、客先の目の前で、その取引先が求めている製品のプロトタイプを5分で作れたら……

物凄いことになりますよね。

---

いかがでしたでしょうか。

今まであまり聞き慣れなかった「プロトタイピング」の考え方をもった、新しい時代のモノづくりに興味をお持ちいただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?