高尾歳時記 2023年10月21日(土)

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

天気:晴れ

気温:19.0℃(高尾山山頂 12:00)

人出:混雑

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

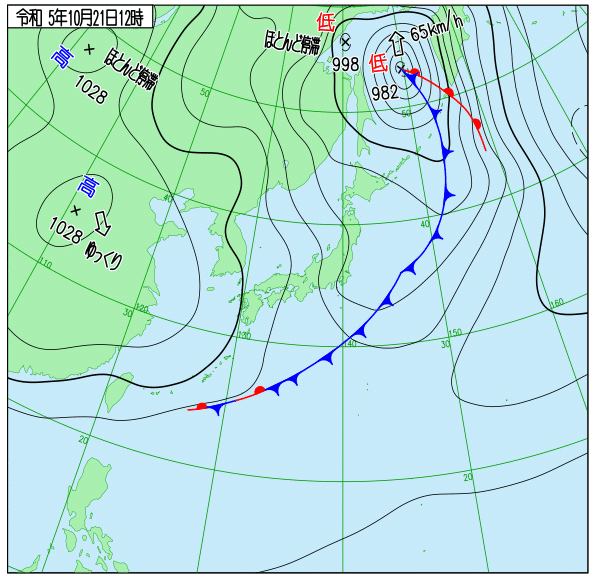

金曜日から土曜日にかけて、日本列島はこの時期としては珍しく、はっきりとした西高東低、冬型の気圧配置になりました。

冬型の気圧配置になると、日本列島には大陸のシベリア気団由来の寒気が吹き込みます。この寒気は日本海で水蒸気を蓄え湿った空気となり、列島中央の高山帯にぶつかって日本海側に大量の雪をもたらします。そして、乾いた空気は山を超えて吹き下ろし、太平洋側、特に関東地方は空気が乾燥した晴天になります。

天気図では、21日土曜日の時点で前線を伴った低気圧は日本列島を通過したあとですが、19日から20日にかけて、同じような前線を伴った別の低気圧が日本列島を通過しました。これに伴い、北海道や東北そして北アルプスの高山帯では積雪を伴う大荒れの天気になったものと思われます。これは事前に予報が出ていましたので、常識的には登山を中止すべきレベルの悪天候です。報道によると、北アルプスでは安否不明の登山者もいるようです。

北半球では、低気圧の中心に向かって反時計回りに風が吹き込みます。前掲の天気図のように、等圧線が狭く並ぶのは、それだけ気圧差が大きく風が強まることを示します。21日土曜日、高山の稜線上は最大風速20m/sほどの、台風並みの強い風が吹いたようです。

登山をしていて、単に気温が低いだけというのは、意外と耐え忍ぶことができます。体を冷やさないよう、着込んで動き続ければなんとかなるからです。しかし、風が強い時は話が変わります。

よく、風速1m/sごとに体感温度は1℃下がる、といわれますが、山では文字通りそうなります。登山はれっきとしたスポーツですので、汗をかきます。汗は運動による体温の上昇を抑えるための、人間が備える生理現象ですが、その状態で風に吹かれ続けると、気化熱の作用で体温はあっというまに奪われます。そのような状況で体を動かすと、身体はさらに冷えてしまいます。

里を散歩しているのとは、状況が全く異なります。里であれば、寒ければ建物の中など風を避けられるところに逃げることができるので、それで怖い思いをしたことがあるひとは少ないと思います。ですが、逃げるところのない、吹きっさらしの稜線上ではそうはいきません。今年10月6日に那須連山の朝日岳で4人が遭難死した事故は、強風による低体温症が原因とされています。

風はウェアを着込んでも、容赦なく体から熱を奪ってゆきます。自然素材しかなかった昔と違い、今は雨や汗などで濡れてもロフトを維持する綿状の化学繊維をインサーレーションに使用したダウンウェア(化繊インサーレーションなので、厳密にはダウンウェアではありませんが)があり、その保温効果と、ゴアテックスなど高性能な透湿防水メンブレンを圧着して挟み込んだ完全防水のレインウェア(雨のみならず、風も完全にシャットアウトする)を上下着込んで組み合わせることで、風によるリスクをある程度凌ぐことはできます。しかし、準備がなければどうしようもありませんし、そもそもそんな日は登山を中止するのが一番正しい判断です。

【天然のダウン(羽毛)は濡れると潰れてロフト(体積)がほぼなくなってしまいます。抜群の保温効果があるダウンですが、濡れるとその効果を発揮するための、空気をふんわりと保持する空間が皆無になるため、全く役に立たなくなるのが最大のデメリット。降雨の登山ではダウンに浸水しないよう注意が必要。なお、天然のダウンは極めて強靱な素材で、濡れて潰れたぐらいでは劣化せず、ぺったんこになっても干して乾燥させれば容易に元通りになります。一般的な品質のものであれば、その耐用年数は人間の寿命以上あるのだとか。なので、私は天然ダウンの寝袋は自宅の洗濯機でじゃかすか洗ってしまいます。なんの問題もありません。】

そんな日だったのですが、冬型の気圧配置が強まると、関東地方は空気が乾いた、カラッとした爽やかな晴天になります。その例にたがわず、今日は気温も穏やか、空気も乾燥してまさに登山日和。風が強いのは狭く並んだ等圧線が示す通りですね。

好天に誘われて、高尾山は大変な混雑でした。今日も、お花の多いところをぐるっと巡ってきました。

品種改良されたといっても、それらは全て同じ種の品種違いで、すべてチャノキであることに変わりはありません。また、緑茶、烏龍茶、プーアール茶、紅茶など、お茶には様々な種類がありますが、それぞれの最適種としての品種はあるものの、それらは全てこのチャノキの葉から作られ、発酵の程度の差が違いを生みます。

(注1)

気象庁HP 利用規約に基づく表示

出典:気象庁HP 各種データ・資料 過去の天気図

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?