precog

演劇、ダンス、パフォーマンス・アートを中心に国内外で実施される様々な『イベント』の企画…

最近の記事

マガジン

記事

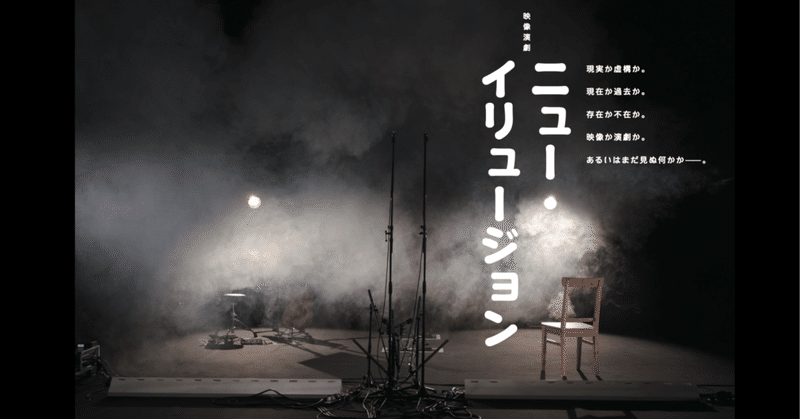

音声と演劇をめぐって——チェルフィッチュ×藤倉大 with Klangforum Wien 新作音楽劇(ワークインプログレス公演/音声ガイド付き映像配信)での取り組み

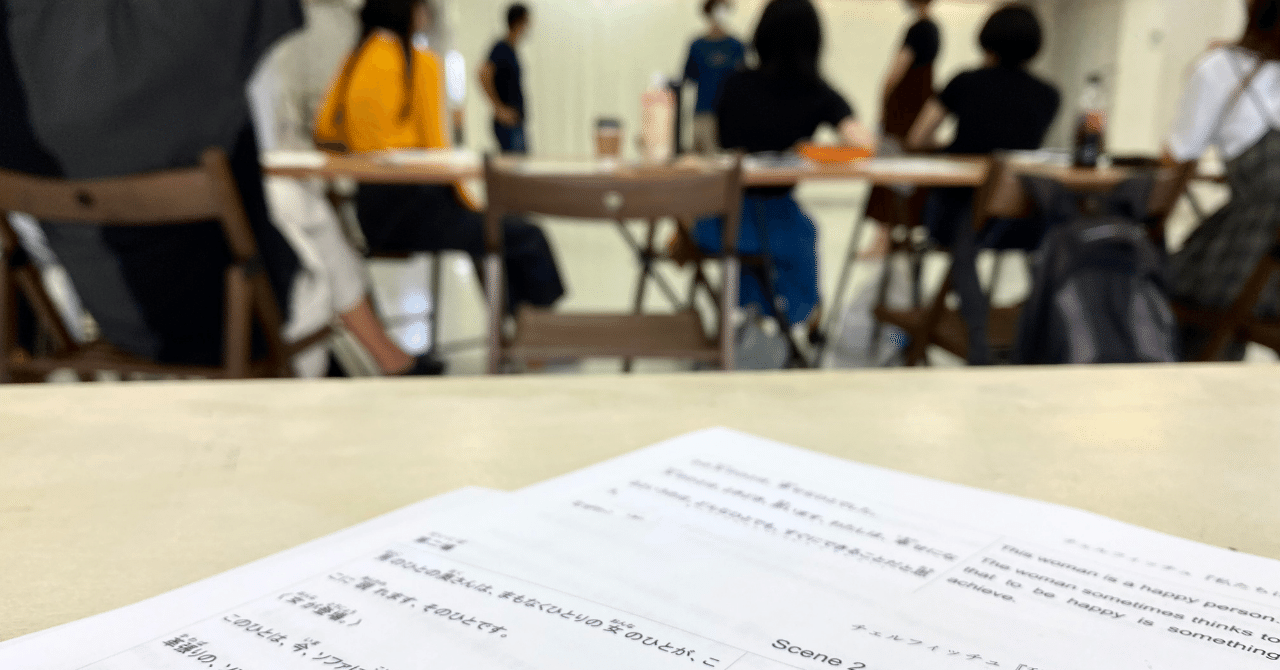

2023年のウィーン芸術週間で委嘱作品として初演を迎える新作音楽劇。そのワークインプログレス公演(制作過程にある作品の公演)が2021年11月に行なわれた。さらに、音声と演劇をめぐる取り組みの一環として、THEATRE for ALLではワークインプログレス公演の映像が音声ガイド付きで配信されている。音声ガイドは一義的には情報保障のためのものだが、ワークインプログレス公演がそうであったように、この音声ガイドとその制作過程もまた、作り手たちの思考を知り、あるいは演劇に対する新し