環流夢譚――「ほんとうの仏教」という神話 その4

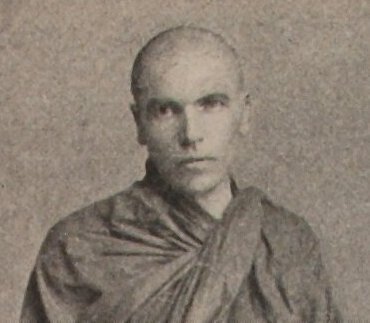

1890年代のダルマパーラ

大菩提会の設立

前回に引き続き、アナガーリカ・ダルマパーラという人物について見ていきたいと思います。1891年1月に、ダルマパーラはインドのブッダガヤ―(釈迦が35歳のときに「覚り」をひらいたとされる場所です)を訪れました。しかし、当時のブッダガヤーは、シヴァ派のヒンドゥー教徒によって管理されていました。

以前も触れたように、13世紀のはじめにイスラム勢力によって、インド東部の仏教の拠点だったヴィクラマシーラ僧院が破壊されました。それ以後、仏教はインドの表面に出てこなくなってしまいます。仏教は生まれ故郷のインドでは滅んでしまったのです。近代になって西洋の人々が仏教を「再発見」するまで、インドでは仏教は忘れ去られていたのです。

ダルマパーラが言うには、そのときブッダガヤ―には「怪物のような」ヒンドゥー教の神々が祀られ、仏教徒に「無視され」荒廃していたそうです。聖地ブッダガヤ―の現状を目の当たりにしたダルマパーラは、その再建を心に誓い、同じ年の5月に大菩提会(Mahā Bodhi Society)という組織を設立します。聖地ブッダガヤーとその遺跡を仏教徒の手に取り戻すことを主な目的としてつくられた組織です。翌年には、大菩提会の機関誌として、『大菩提』(The Maha Bodhi)という英語雑誌を刊行しました(この『大菩提』は現在も刊行され続けています)。その後ダルマパーラは、生涯を通じて聖地ブッダガヤ―を取り戻すための運動に取り組み続けることになります。

シカゴ万国宗教会議へ

さて、この英語雑誌『大菩提』の読者に、アメリカのジョン・ヘンリー・バロウズ(1847–1902)という牧師がいました。バロウズは、長老派教会(プロテスタントの一派です)に属する牧師で、1893年に米国のシカゴで開催されたシカゴ万国宗教会議というイベントの議長を務めた人物です。

このシカゴ万国宗教会議は、コロンブスのアメリカ大陸到達400年を記念して開催されたシカゴ万国博覧会の一環として行われたものです。具体的にどういうイベントだったのかというと、諸宗教の調和と人類の同胞愛という理念に基づいて、立場の異なる宗教指導者や教団の代表者が世界中から集まり、平等な立場で自分の見解を語り学びあうという、人類史上初めてのイベントでした。言わば、天下一武道会の宗教版だったのです。ダルマパーラは、『大菩提』を読んだバロウズによってこの会議に招待され、参加することになったのです。この会議には、日本からも臨済宗の釈宗演(1860‐1919)をはじめとする僧侶たちが、日本の仏教界を代表して参加しています。

釈宗演は、日本の僧侶として初めて「禅」を“ZEN”として西洋に伝えた人物です。“ZEN”を西洋に広めるうえで極めて大きな役割を果たした、あの鈴木大拙(1870‐1966)の師匠です。ちなみに、少し前まで1000円札に印刷されていた夏目漱石(1867‐1916)は、鎌倉の円覚寺というお寺で釈宗演について坐禅していた時期があります。いずれにせよ、近代の仏教を語るうえでは決して無視することができない人物です。

また、ヒンドゥー教からは、インドのスワーミー・ヴィヴェーカーナンダ(1863‐1902)という人物が参加しています。

釈宗演と釈興然

ちなみに、釈宗演は1887年から1889年までスリランカに留学しています。釈宗演とほぼ同時期に、釈興然(1849-1924)という人もスリランカに留学していました(念のために申しあげておくと、この二人には縁戚関係はありません)。この二人は、スリランカ仏教に対して全く逆の反応を示しました。これは面白いところなので、少し脱線してこの二人について紹介しておきたいと思います。

釈興然は、日本人最初の上座部仏教徒です。興然は、真言宗僧侶の釈雲照(1827-1909)の甥にあたります。雲照は、律の復興を目指して十善戒運動と呼ばれる仏教復興運動を起こし、多くの賛同者を集めました(しかし、残念ながら近現代の日本では、律を復興しようとする流れはその後は衰退してしまいました)。興然は、雲照からスリランカで仏教の戒や律を調査するように命じられて、1886年に日本からスリランカへと出発しました。1890年にスリランカで具足戒を受けて、正式な僧侶となりました。

ちなみに、先ほどダルマパーラは1891年にブッダガヤ―を訪れたと言いましたが、このときに興然もダルマパーラといっしょにブッダガヤーを訪ねています。興然はダルマパーラとも交流があったのです。

その後興然は、1893年に日本に帰国しました。雲照は、帰国した興然が自分の運動を手伝ってくれることを期待していたのですが、そうはなりませんでした。帰国した興然はすっかりスリランカ仏教に心酔しており、南方の仏教こそが“ほんとうの”仏教であり“本来の”仏教だという信仰を抱いていたのです。興然は、釈尊正風会という組織を結成して、上座部仏教をそのまま日本に移植しようとしました。あえて乱暴に言うと、興然は日本の上座部仏教出羽守の元祖のような人です。

帰国後の興然は、神奈川の三会寺というお寺でパーリ語を教え、上座部仏教の僧侶を養成しようとしました。興然のもとでパーリ語を学んだ人に、先ほど触れた鈴木大拙や河口慧海(1866-1945)がいます。河口慧海は、大乗仏典の原典を求めて、日本人として初めてチベットへの入国を果たした人物で、6年近くに及んだ旅を記した『チベット旅行記』を残しました。大乗を信奉する慧海は、興然とはそりが合わずに喧嘩別れしており、のちに『チベット旅行記』でそのいきさつを語っています。

慧海によれば興然は、日本で「小乗」と呼ばれている仏教こそが「純正な仏教」であり、「純粋な仏教」はこの教えに限るとしていました。それに対して慧海は、「私は小乗の教えは学びますけれどもその主義に従いその教えを守ることが出来ませぬ」と答えたので、「始終議論が起って釈興然師と衝突して居った」そうです。慧海は、興然が「小乗教を信じて」いるのを「偏狭」で「気の毒」だと思っていたとも言っています。慧海にとって興然はパーリ語の師ではありましたが、その主義主張には全く賛成していなかったのです。結局慧海は寺を追い払われることになります。

しかし、上座部仏教を日本に移植しようとする興然の試みは、当時の日本では結局失敗に終わりました。ちなみに20世紀に入ると、中国の上海やインドのシッキム州でも、スリランカ仏教の導入を目指す運動が見られるようになるのですが、いずれも失敗に終わっています。

さて、次に釈宗演についても見てみましょう。宗演は、慶応義塾を卒業後、福沢諭吉のすすめで1887年から1889年までスリランカに留学しました。彼は、スリランカの片田舎で貧しい生活をしながら、パーリ語の学習に明け暮れました。

ところで、当時のヨーロッパの近代仏教学は、「原始仏教」を高く評価し、タイやビルマやスリランカに伝わる仏教は「原始仏教」に近いという評価を下していました(このような評価が孕む問題点については、本稿ですでに述べましたので、ここでは繰り返しません)。宗演は、近代仏教学の知見に触れていたので、スリランカに古い“本来の”仏教が残っていることを期待して留学しました。

しかし、その期待は失望に変わることになります。宗演は、1887年4月26日の日記にこう記しています。

この地の僧は、よく仏教の制度を守り、戒律に忠実ではあるが、禅定ということに関しては、知らないようだ。まったく修行することがない。

およそ仏教の修学が、いくら広大だといっても、要するに、三学(*戒=戒律・定=禅定=瞑想・慧=智慧)を出ることはない。そして、三学は、鼎の三本の足のようなものであって、一つを欠けば、円くならない。しかしながら、この地では、いずれの世からか、いずれの年からか、坐禅観道の一大事を廃棄してしまい、一行三昧の境地を知らないのである。ただただ黄巻赤軸(*経典)だけに固執し、念誦や読経のほかは、まったくかえりみない。

悲しいかな、このようなことで、もし生死の境に臨むならば、困り果てた猿が鎖を叩き、追いつめられた羊が柵を壊そうとするようなもので、ついに解脱の機会を失することになる。私にいわせれば、禅定なき戒行は、ただ猿が冠をかぶっているようなものにすぎない。

つまり、戒を守ることに重心を置きすぎて禅定瞑想を軽視しており、外見は立派だが中身がないというわけです。ただし、これはスリランカに到着してからまだ日が浅い時期の日記なので、その点は割り引いて読む必要はあります。また、そもそも前回述べたように、出家・在家を問わず近代以前の仏教徒の大多数にとっては、瞑想は仏教の主要な実践ではありませんでした。つまり、ここで宗演が述べている仏教観も、必ずしも普遍的なものだとは言えないという点にも注意する必要はあります。

また、本稿のその1で述べたように、18世紀のスリランカではサンガ(僧団)が壊滅して戒の系譜が途絶え、仏教をタイから「逆輸入」することでサンガを再建しています。古い仏教が残っていることを期待していた宗演はそれを知って落胆し、タイに移って具足戒を受けようとしましたが、それも果たせずに帰国しています。ともあれ宗演は、禅定がない仏教は大乗よりも劣ると結論しています。釈宗演と釈興然の二人が、スリランカ仏教に対して全く逆の反応を示したという事実には興味深いものがありますが、話をシカゴ万国宗教会議に戻しましょう。

「諸宗教の調和」――シカゴ万国宗教会議の背景

先ほど触れたように、シカゴ万国宗教会議は「諸宗教の調和」という理念を掲げました。その背景についても述べておきたいと思います。このような理念が出てくる背景には、本稿のその2で触れたユニテリアンというキリスト教の教派の思想があります。

ユニテリアンは、キリスト教の伝統的な三位一体説(神とイエスと聖霊は本質的に一体であるという説)を否定して、神の唯一性を主張した一派です。人間の自己改善能力や、人間が完全なものへと近づいていく可能性を強く信じる傾向を見せ、キリスト教を「理性」に基づいて捉え直し、既存のキリスト教を徹底的に再検討しようとしました。ユニテリアンが三位一体説を否定したのも、「理性」に基づいて既存の権威や伝統を批判し、「非合理的」な要素を排除し、「合理的」で自由な信仰を打ち立てることを目指したからです。ざっくり言ってユニテリアンは、「合理主義的」な傾向を帯びたキリスト教の教派でした。

19世紀のアメリカのユニテリアンは、いろんな宗教の比較を通じて、宗教の本質を探究しようとする方向性をも示しました。既存のキリスト教を「理性」に基づいて「合理主義的」に再検討するなかで、キリスト教以外の世界のいろんな宗教も視野に入れてそれらを比較し、キリスト教を越えたところに宗教の本質を見い出そうとする動きをも見せるようになっていったのです。

例えば、1867年にアメリカのボストンのユニテリアンを中心に結成された、自由宗教協会という組織があります。自由宗教協会は、「純粋な宗教に対する関心」や「神学の科学的研究」や「人間の宗教的本性と歴史の科学的研究」などを目的に設立されました。初代会長のフロシンガム(1822-1895)は、1873年に『人間性の宗教』という本を出して、あらゆる民族の経典を集めて分類・整理した「包括的な魂の書」が必要だと説きました。当時は、ユニテリアンたちが世界のいろんな宗教を紹介する書物を相次いで世に出していた時期でもあります[庄司 2017]。シカゴ万国宗教会議が、「諸宗教の調和」という理念を掲げた背景には、このようなユニテリアンの思想が影を落としているわけです。

このような動きには、本稿のその2で自己啓発思想の歴史について述べた際に紹介した超越主義(超絶主義)も絡んでいます。超越主義を唱えたエマーソンは、1836年にトランセンデンタル・クラブという団体を結成し、『ダイアル』という機関誌を発行していました。この『ダイアル』誌では、1842年7月号から1844年4月号にかけて、「諸民族の聖書」(ethnical scriptures)というコラムが掲載されていました。このコラムは、東洋のいろんな宗教の教典を英訳し、解説をつけたものでした。「諸民族の聖書」は、宗教の新たな可能性を自由な比較という手法によって探求しようとするもので、アメリカにおける比較宗教の先駆的な試みだったのです。

比較を通じて宗教の本質を探究するという方向性は、神智学協会の立場と共通しています。すでに述べたようにブラヴァツキーは、いろんな宗教の源は一つであり、その源から古今東西の様々な宗教が時代に応じて生まれたのだと説いていました。表面的には対立しているように見える諸宗教の根源に共通する秘密の真理に目覚めることで、個々の人間の霊的な進化が成しとげられるのだというのです。

以上のように、当時のアメリカには、世界のいろんな宗教を自由に比較することで、宗教の新たな可能性を探求しようとする風潮がありました。このような風潮が、シカゴ万国宗教会議に影響を与えたわけです。

ただし、シカゴ万国宗教会議の参加者の7割近くはキリスト教関係者でした。その多くは、キリスト教以外の宗教の言うことにも耳を傾けはするものの、キリスト教の方が優れた宗教であるという信念を抱いていました。

この点は、会議の議長を務めたバロウズも同様でした。バロウズは開会式のあいさつで、「我々の宗教がほかに勝ることは一般に認められている」という趣旨の発言しています[那須 2015: pp.82-83]。また、バロウズが会議の内容を記録したThe World's Parliament of Religionsを読むと、会議の目的について述べた箇所で、異宗教の人々の間で同胞愛を深める云々といったことが述べられてはいます。しかし同時に、「一神教の難攻不落の基盤を示すこと」も、会議の目的としてあげられていたりします[Barrows 2017: p.18、平野 2009: p.89]。

つまりこの会議は、宗教の調和や人類の同胞愛といった理念を掲げてはいたけれども、その理念がキリスト教の真理と同一視される傾向はあったし、キリスト教がより優れた宗教であることを示そうとする意図を含んだものでもあったのです[森 1990]。あくまでもキリスト教を中心にして、キリスト教を「アップデート」しようとするものだったとも言えるわけです。

英語でプレゼンする「東洋の聖者」たち

そういった問題はありますが、この会議では、ダルマパーラや釈宗演やヴィヴェーカーナンダが大活躍しました。キリスト教の出席者が多数を占めていたにもかかわらず、仏教やヒンドゥー教が一躍脚光を浴びることになったのです(ちなみに、神智学協会も参加しており、観客を集めました)。

釈宗演は、釈迦が説いたのは因果の法則であるという趣旨の演説を行いました。外的な物質の世界も内的な精神の世界も、原因と結果の連鎖によって動いていると説くのが仏教だとプレゼンしたのです。つまり、釈迦が説いたのは縁起の教えであり、キリスト教のように全知全能の神を立てないため、近代科学と矛盾しないという印象を与えることに成功したのです。なお、宗演の演説は、弟子の鈴木大拙によって英語に翻訳されました(大拙の英訳では、演説のタイトルはThe Law of Cause and Effect, as Taught by Buddhaとなっています)。この英訳はその後米国の雑誌に掲載されました。これは、西洋人が読んだ大拙の文章のなかで最も古いものです。

ダルマパーラも「仏教とキリスト教」(Buddhism and Christianity)というタイトルで講演を行い、釈迦の無神論はキリスト教よりも優れた「哲学的」な教えであり、仏教は「科学的」な教えであると説きました。ヴィヴェーカナンダも、「ヒンドゥー教は、すべてを受容する寛容の精神を伝える宗教であり、そのことを覚る宗教でもある。一人ひとりが自分のなかにある神性を自覚する宗教でもある。ヴェーダは霊性の法則を集めた宝庫であり、その教えは科学とも矛盾しない。偶像崇拝をも容認し、全ての宗教は真実であるとして、宗教間の対話を求める宗教でもある」と説きました(ヴィヴェーカーナンダについては、また後ほど詳しく述べます)。

聴衆たちは驚きます。見慣れぬ東洋の宗教指導者たちが、英語で論理的に自分たちの見解をプレゼンしたことに衝撃を受けたのです。

彼らはこのイデタチで会議に臨みました。会場の大半はダーク・スーツ姿だったそうですから、「東洋の聖者!」的なインパクトもあったことでしょう。天下一武道会ということで言うと、サイヤ人やピッコロさんや人造人間が乗り込んでいったようなものでしょう。そのサイヤ人たちが、キリスト教だけが宗教ではないのだ、近代の合理主義と矛盾しない仏教やヒンドゥー教という宗教があるのだと英語圏にアピールしたわけです。

ポール・ケーラス――「合理」と「神秘」のはざま

このとき、釈宗演の演説を聞いて感銘を受けたポール・ケーラス(1852-1919)という人物がいました。この人は、プロテスタントの牧師の息子としてドイツに生まれ、幼い頃からキリスト教教育を受けたのですが、キリスト教の教えを信じることができなかった人です。ダーウィンの進化論に触れて、キリスト教が説いている全知全能の神による世界創造は科学と矛盾していると考え、宗教と科学の統一が可能な宗教を模索していたのです。

ケーラスは、天文学が占星術から脱皮し、化学が錬金術から発達したのと同じように、既存の宗教がその伝統的な殻を破ることで「科学的宗教」が生まれると信じていました。彼にとって仏教は、科学や理性と矛盾しない理想的な宗教でした。仏教が説く業の教えは自然法則と同じであり、近代科学の理論とも一致するとケーラスは考えていました。ケーラスは1894年に『仏陀の福音』(The Gospel of Buddha)という仏教の入門書を発行しました。この本は300万部にのぼるロングセラーとなり、アメリカ人の仏教理解に影響を与えました。

私は本稿のその2で、神智学は進化論を背景として生まれた運動であり、宗教と科学のあいだに亀裂をもたらした進化という概念を宗教の領域に取り込み、両者を融合させようとしたものだと述べました。人間の霊魂は、輪廻を繰り返すことで、進化を重ねて神へと近づいてゆくことができるという、従来のキリスト教ではありえなかった新たな思想を打ち出したのです。ケーラスのような考え方も、それと全く同じ背景から出てきたものです。つまり、もはや伝統的なキリスト教を心の底から信じることはできないという背景です。

もちろん、ケーラスの仏教観は「仏教は、科学や理性と矛盾しない理想的な宗教だ」という「合理主義的」なものであり、仏教に対して「神秘」を見い出し、超自然的でオカルティックな仏教観を描いた神智学協会の人々とは立場が異なっています。一見すると、両者は正反対のように見えます。しかし、両者はいずれも、「もはやキリスト教を心の底から信じることはできないから、それに代わる新しい宗教がほしい」という動機から出てきた現象だという点では共通しているのです。

また、これもすでに述べたことですが、近代以降の知識人には、当初は「理性」に基づいて社会制度を合理的なものへと変革することを目指す社会運動家として出発したけど、のちに(広い意味での)「神秘主義」に傾斜していくというパターンがよく見られます。「合理」や「理性」によって「迷信」を徹底的に排除していった結果、ぽっかりあいた精神的空白に「神秘」がおりてくるのです。ケーラスが提示した「合理主義的」な仏教観も、ブラヴァツキーが提示した「神秘主義的」な仏教観も、同一の背景から出てくる現象であり、同じ親から生まれた双子だとすら言えるのです。

さて、釈宗演に敬意を抱いたケーラスは、自分が行っている仏教研究や出版事業をサポートしたり、仏教を英語でアメリカ人に紹介したりできる人材を日本から派遣してほしいと宗演に求めました。そこで宗演が派遣したのが、あの鈴木大拙でした。大拙はポール・ケーラスが経営するオープン・コートという出版社に勤めながら、“ZEN”や日本仏教や日本文化などについて英語で広く発信し、西洋に“ZEN”を広めました(ちなみに、若い頃の大拙はケーラスの「科学的宗教」の思想に影響を受け、宗教と科学の調和に大きな期待を抱いていたのですが、やがて疑念を抱いて立場を変えることになります)。そういうわけで、シカゴ万国宗教会議は、英語圏に日本仏教や禅が紹介されるきっかけになったという点でも大きなターニングポイントとなっています。

なお、これは余談ですが、釈宗演はスリランカ留学を終えた1889年に、『西南之宗教』という本を出していました。宗演はこの本のなかで、「オルコットのような人もいることだし、西洋人に仏教を布教することは可能である。それこそがスリランカ仏教の隘路を突破する方法である」という趣旨の主張を行っています。釈宗演がスリランカに留学して発見したのは、“ほんとうの”仏教などではなく、オルコット大佐という西洋人の仏教シンパだったわけです。西洋人の仏教シンパを発見した釈宗演と、その弟子の鈴木大拙は、アメリカへの仏教伝道を行って大成功をおさめ、歴史に名を残すことになったわけです。

神智学にもスウェーデンボルグ主義にもコミットする大拙

ただ、ここでちょっと指摘しておきたいのは、鈴木大拙は従来の禅者とはだいぶ異なる人だったということです。大拙は、昔からある「伝統的」な禅を西洋に伝えた人だと漠然と思っている方もおられるかもしれませんが、そうではありません。

まず、大拙は神智学協会会員でした。例えば、1920年に、慶應義塾大学の教員だったジェイムズ・カズンズ(1873-1956。アイルランド人)という人を中心に、東京インターナショナル・ロッジという神智学団体が結成されているのですが、大拙はその会員でした。ちなみに、大拙の妻のベアトリス・レイン・スズキ(1878-1939)や、ベアトリスの母のエマ・ハーンも会員でした。

また、1924年に大拙夫妻は、京都で神智学協会大乗ロッジという団体を結成しました。興味深いことに、宇野円空(1885-1949)や赤松智城(1886-1960)や羽溪了諦(1883-1974)や山辺 習学(1882-1944)など、当時の龍谷大学や大谷大学や京都大学の学者たちが、この神智学協会大乗ロッジの会員となっています(もっとも、この団体は神智学協会の拠点というよりは、浄土真宗系の学者たちを中心にした懇談会という性格が強く、会員数も拡大することなく自然消滅しました)。信じられないという方は、『増補改訂 近代仏教スタディーズ』(大谷栄一・吉永進一・近藤俊太郎編、法蔵館、2023年)という本を手にとってみてください。58ページに、神智学協会大乗ロッジの集合写真が載っていて、そのなかに大拙も写っていますので。

また大拙は、本稿のその2で紹介したスウェーデンボルグを高く評価し、その研究を行った人物でもあります。大拙は、スウェーデンボルグに関する文章をいっぱい残しており、1912年にはロンドンのスウェーデンボルグ協会で講演もしています。単著に限っても、大拙は少なくともスウェーデンボルグに関する本を5冊も出しています。

①『天界と地獄』(有楽社、1910年)

②『スエデンボルグ』(丙午出版社、1913年)

③『新エルサレムとその教説』(丙午出版社、1914年)

④『神智と神愛』(丙午出版社、1914年)

⑤『神慮論』(丙午出版社、1915年)

オカルティズムに造詣が深い宗教学者の吉永進一は、「大拙のスウェーデンボルグ解釈は、彼の禅経験への解釈と連続している」と指摘しています[吉永 2021: p.281]。

ここで思い出していただきたいのは、本稿のその2で紹介したフィランジ・ダーサ(本名カール・ハーマン・ヴェッターリング)という人物です。フィランジ・ダーサは、アメリカ史上初の仏教雑誌であるBuddhist Rayを創刊したスウェーデンボルグ主義者で、一時的に神智学協会にも加わっていました。スウェーデンボルグ思想を仏教として解釈し直した『仏教者スウェーデンボルグ』(1887年)という本も書いています。

この『仏教者スウェーデンボルグ』は、日本でも1893年に『瑞派仏教学』というタイトルで邦訳・出版されています。今となっては信じがたいことですが、明治20年代の日本の仏教界では、スウェーデンボルグ思想と仏教はかなり近いものだと見られており、日本の仏教界に影響を及ぼしていました[吉永 2021: p.289]。一例をあげましょう。普通教校(のちの龍谷大学です)の学生が中心となって1887年に創刊した『反省会雑誌』という雑誌があります。この『反省会雑誌』には、ダーサのBuddhist Rayを日本語訳した記事がいくつも掲載されていました(ちなみに、この『反省会雑誌』は、のちに仏教色をなくしていき、1899年には雑誌のタイトルを『中央公論』に変更しました。この『中央公論』が現在も発行され続けていることはご存知のとおりです)。

さらに言うと、大拙の師匠である釈宗演も、スウェーデンボルグ主義を仏教の一種だと解釈(!)していました。というのも、1895年に宗演はこう書いています。

泰西の学者にして、印度の梵本を翻訳し、漢伝の仏教を叙述したる者、其数十百にして足らずと雖も其吾朝に流布訳述せられたるものは僅々「マツキス、ミユーラー」氏の涅槃義、「オルコツト」氏の仏教問答、「アーノルド」氏の亜細亜の光、「スエデンボルグ」氏の仏教学等なりとす。

ここでは、仏教学者のマックス・ミュラーや、少なくとも形式上は仏教徒であるオルコットらがスウェーデンボルグと同列に並べられています。宗演はダーサの『瑞派仏教学』について知っており、その「仏教学」を割と額面通りに受けとっていたということになります。ともあれ、大拙がスウェーデンボルグに関心を抱いたのは、当時の仏教青年としては異例なことではなかったのです。

また大拙は、明治30年代を中心に活動した新仏教徒同志会という組織の幹部に加わっていた時期もあります。この新仏教徒同志会については次回述べる予定ですが、ダルマパーラのプロテスタント仏教と相通じる方向性の仏教改革運動を展開しました。そういうわけで、西洋に“ZEN”を広めた鈴木大拙は、「伝統的」な禅者とはだいぶ異なる人物であり、むしろ近代的な仏教改革運動の流れを汲んだ人なのです。

東西の交歓

さて、シカゴ万国宗教会議に話を戻しましょう。これまでに述べてきたように当時の西洋では、キリスト教だけが宗教なのではなく、仏教やヒンドゥー教といった選択肢もあるのだという認識が、一部で徐々に受け入れられつつありました。そのような認識を持つ人が主流になったとは到底言えないにせよ、無視できる数ではありませんでした。

そこで東と西を媒介する役割を果たしたのが、これまでに紹介してきたユニテリアン主義や超越主義や神智学やスウェーデンボルグ主義やニューソートなどの思想だったのです。宗教学者のステファン・プロテロは、仏教がアメリカ文化の中心に入ってきたのは、ユニテリアンや超越主義者や神智主義者やオリエンタリストなどが仏典を取り上げるようになってからのことだと指摘しています[Prothero 1996: p.28-29]。

やや乱暴に整理するとこうなります。一方の人々は、当時の自分たちが理想としていた「合理的」で「理性的」な人間像や、キリスト教に代わる「合理的」な宗教がほしいという願望や、「東洋の神秘」(?)を求めるロマンなど、自分たちが抱えていた問題や願望や精神的危機を仏教に投影していました。もう一方の人々は、西洋がもたらした近代という巨大な事態に直面し、自分たちの「伝統」に目覚め、「仏教(ヒンドゥー教)は、抹香臭い過去の遺物でも非合理的な迷信でもありません。キリスト教に劣らぬ合理的な宗教です。東洋には、近代科学と矛盾しないすばらしい宗教があるのですよ」とアピールしていったわけです(このような方向性で仏教を語る人々は、今でもいっぱいいます。近代的に生み出された新しい仏教観が受け継がれているわけです)。

かくして東西の人々が接触し、共鳴や反発や誤解や伝言ゲームや同床異夢やすれ違いなどなどを含んだ、複雑な動きが展開されることになります。そうやって東西の人々が、ディスコミュニケーションも含んだ複雑なキャッチボールを繰り返すなかで、「仏教というのはこういうものだ」「ヒンドゥー教というのはこういうものだ」というイメージが形成され、それが実体視されるようになって、それまでになかった新しい仏教観やヒンドゥー教観が生み出されていったわけです。

ところで、シカゴ万国宗教会議に参加した日本人のなかには、本稿でどうしても紹介しておきたい興味深い人物がもう一人います。平井金三(1859-1916)です。「誰それ?」と思う方もおられるかもしれません。この人は、つい最近までほとんど注目されてきませんでしたが、明治宗教史のいろんな局面を一身に体現した、時代精神の権化のような人物です。本稿で扱っているダルマパーラも時代の矛盾を一身に体現したとんでもねぇ野郎ですが、平井金三もまたとんでもねぇ野郎です。従来はほとんど注意されてきませんでしたが、近年になって近代仏教研究者の注目を集めるようになっています。この人については、次回の近代日本篇でやや詳しく述べてみたいと思います。

ダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズム

武闘派路線へ

さて、シカゴ万国宗教会議についてはいったんこのくらいにして、話をダルマパーラに戻しましょう。前回申し上げたように、文化人類学者のガナナート・オベーセーカラが提唱した「プロテスタント仏教」という概念には、以下の二つの意味あいがこめられています。

①外に向かっては、西欧(特にイギリス)の植民地支配に対してプロテスト(抗議)する仏教

②内に向かっては、キリスト教のプロテスタントと同型の倫理を基調とし、神々への信仰や儀礼や呪術を「迷信」とみなして排除しようとする仏教

②については前回あれこれと述べたので、今度は①の側面についても述べてみたいと思います。ダルマパーラは1890年代前半頃から、植民地支配と戦うためなら暴力も辞さないという路線をとるようになり、徐々に民族主義的な主張を強めていくことになります。少なくとも1892年には、植民地権力に対して(比喩ではなく)本物の武器をとって戦うべきだと主張し始めています[杉本 2021: p.107](大菩提会設立が1891年で、シカゴ万国宗教会議に参加したのが1893年)。

ダルマパーラは、本稿のその1で紹介したスリランカの「歴史書」である『大史』を積極的に利用して、民族主義的な主張をつくりあげていきました。ダルマパーラによれば、スリランカの仏教徒であるシンハラ人の先祖は、北インドからやってきた「アーリヤ人種」であり、古代インド以来の文明の担い手で、ヨーロッパ人に勝るとも劣らない民族なのだそうです。

「アーリヤ」概念――「人種」理論への横滑り

ここで、この「アーリヤ人種」という概念についてちょっと説明しておきたいと思います。ご存じのように、インドはイギリスの植民地でした。イギリスから植民地のインドに赴任して、1783年から10年以上にわたって裁判所の判事を勤めたウィリアム・ジョーンズ(1746‐1794)という人がいます。この人は、40カ国語以上の言語を理解することができる(!)語学の天才でもありました。

ジョーンズは、判事の仕事をしながらインドの言語を調査して、驚くべき事実を発見します。彼は、インドの古典言語であるサンスクリット語が、ヨーロッパのいろんな言語と同じ構造を持っており、特にヨーロッパの古典言語であるラテン語や古代ギリシャ語とよく似ていることを発見したのです。ここからジョーンズは、インドからヨーロッパにかけて分布するいろんな言語は、元々ある一つの起源から派生し、枝分かれしていったという假説を提唱しました。

その後の研究によって、ジョーンズの假説が正しいことが証明されていきました。ヨーロッパからペルシャやインドにまで至る広大な地域で用いられる、サンスクリット語やパーリ語やラテン語やギリシャ語や英語やドイツ語やフランス語やイタリア語やスペイン語やポルトガル語やロシヤ語やヒンディー語やウルドゥー語やシンハラ語やペルシャ語などなどといった多くの言語が、ある一つの「祖語」から派生した言語だったことがわかったのです。この多くの言語の起源となった言語を「インド・ヨーロッパ祖語」と呼び、インド・ヨーロッパ祖語から枝分かれしていった多くの言語から成る巨大なグループのことを「インド・ヨーロッパ語族」と呼びます。

この発見はヨーロッパ社会に衝撃を与え、ヨーロッパ人のインドに対する好奇心が爆発的にふくれあがるきっかけになりました。「インドを研究することで、自分たちのルーツがわかる!」と考えられるようになったからです。かくして、インドやペルシャを研究する学部や機関が、ヨーロッパ各地の大学につくられるようになりました。

さて、この説は元々はあくまでも言語の歴史に関する理論でした。ところが、この説は次第に生物学的な「人種」に関する理論へと横滑りしていくことになります。

インド・ヨーロッパ祖語の存在が明らかになると、大昔にそれを話していたのは一体どういう人々だったのかが問題になってきます。しかし、インド・ヨーロッパ祖語が書かれた文字資料は存在しません。ただ、古いバラモン教の聖典である『ヴェーダ』では、自分たちのことを「アーリヤ」(ārya)と呼んでいます(āryaはサンスクリット語で「高貴な」という意味です)。それに基づいて、インド・ヨーロッパ祖語を話していた人々は「アーリヤ人」と呼ばれることになりました。

ところが、この「アーリヤ人」という語が次第に横滑りして、一人歩きし始めるようになります。まず「アーリヤ人」は、インド・ヨーロッパ語族のいろんな言語を生み出す起源となった特定の「人種」を意味するようになります。さらに、その「アーリヤ人」こそがヨーロッパ人やペルシャ人やインド人の共通した祖先であり、ユーラシア大陸の大半を征服し、「優秀」な文化を生み出した「人種」だという「物語」や、「アーリヤ人」の方がユダヤ人に代表される「セム人種」よりも優れているといったような「物語」がつくられていくのです。例えばドイツやオーストリアでは、このような流れを受けて、「アーリヤ人」のなかでもゲルマン人こそが最も優れた存在であるという説が登場します。

ですが実際には、インド・ヨーロッパ祖語を話していた人々に関する具体的な情報はほとんど何もありません。インド・ヨーロッパ祖語を話していた人々が、「アーリヤ人」という一つの「人種」だったなどと言える根拠は、全くないのです。彼らが生存していた時代も不明です。単に、多くの「民族」のあいだに同系統の言語が伝わったというだけの話に過ぎないという説もあります。ある特別に「優秀」な「人種」が、ユーラシア大陸を次々に征服しながら、自分たちの言語を広めていったなどと言える根拠は何もないのです。

「アーリヤ人」というのは、特定の「人種」や「民族」を指すものではなく、単にインド・ヨーロッパ祖語を話していた人々のことを便宜的にそう呼ぶのだというのであれば、穏当な話だったのかもしれません。しかし、言語学的な概念が、生物学的な「人種」を指す概念へと恣意的に置き換えられ、「アーリヤ人」という「人種」はほかの「人種」よりも優れているのだというストーリーに変貌してしまったのです。

ところで、このように「アーリヤ人」の起源が探求される背景には、例のごとく進化論があります。進化学では、絶滅した生物種を、現在手に入る化石などの情報を手がかりに復元し、生物の歴史を再現しようとします。この分野は19世紀の後半以降に発展し、ほかの学問分野にも大きな影響を与えましたが、「アーリヤ人」の起源の探求も、進化学に影響を受けたものでした。

また、「アーリヤ人」の起源の探求には、神智学協会も絡んでいます。本稿のその2で述べたようにブラヴァツキーは、『シークレット・ドクトリン』という著書のなかで、霊魂の進化という考え方に基づいて「根幹人種論」と呼ばれる進化論を唱えました。根幹人種論では、人類は第一根幹人種→第二根幹人種→……→第七根幹人種という七段階を経て進化するとされており、人間は肉体的に進化するのみならず、その霊魂も進化していくのだそうです。

このうち、第四根幹人種はアトランティス人であり、かつて大西洋上に存在していた大陸に文明を築いていたことになっています。現在の人類は第五根幹人種であり、アトランティス人の亜種である「アーリヤ人」から派生したとされています。ブラヴァツキーが語る人類の霊的な進化の歴史においては、「アーリヤ人」は現在の世界の支配種族として位置づけられているわけです。ここには、アーリヤ人種中心史観やアーリヤ人種優越論の傾向が見られます。

もっとも、ブラヴァツキーの理論では、「アーリヤ人」は人類の霊的な進化のプロセスのひとコマに過ぎないことになっています。「アーリヤ人」もいずれ新たな「人種」へ進化することになっており、「アーリヤ人」は通過点にすぎないわけです。よって、ブラヴァツキーの思想はアーリヤ人種至上主義だとは言い難いです。

しかし、ドイツやオーストリアでは、「アーリヤ人」のなかでもゲルマン人こそが最も優れた存在であるという説と、神智学が主張した霊魂の進化という発想が合流していくことになります。19世紀末から20世紀初頭にかけてドイツに出現した多くのオカルト的結社が、神智学が唱えた霊的な進化の理論を受け継ぎ、「アーリヤ人」の優秀性や反ユダヤ主義を主張しました。「白色人種」のなかでも最も神に近いのはゲルマン人であるとか、金髪や青い眼や長身といった身体的特徴は神に近い証拠だとか、ゲルマン人は血統の純血性を回復し、神への進化の道を歩まねばならないとか、「劣等人種」は断種や去勢や強制労働や戦争への動員などの手段によって数を減らすべきだ、などといった主張が登場したのです。このような思想の流れがナチズムに流れ込んでいった結果、何が起きたのかは周知のとおりです。

以上はだいぶざっくりした整理ではありますが、これくらいにします(グイド・フォン・リストがどうの、アドルフ・ヨーゼフ・ランツがどうの、新テンプル騎士団やトゥーレ協会がどうの、ハインリヒ・ヒムラ―が金髪・碧眼の親衛隊員をヴェヴェルスブルク城に集めて行っていたオカルティックな儀式がどうのという具合に解像度を上げていくと面白いのですが、脱線が長くなってしまうので……)

再解釈される『大史』――ダンマディーパとシーハディーパ

ともあれ、ダルマパーラやスリランカに話を戻しましょう。スリランカは、いわゆる「単一民族」で構成されているわけではありません。現在、全人口の約75%前後はシンハラ人です。シンハラ人はシンハラ語を話し、その【多くは】仏教徒です。シンハラ人の次に多いのがタミル人で、タミル語を話し、ヒンドゥー教徒が多いです。タミル人は約15%前後を占めます。それ以外にも、スリランカ・ムーア(スリランカのイスラム教徒。タミル語を話す人が多い)や、バーガー(ヨーロッパ人とシンハラ人の混血の子孫)や、マレー起源の人々も暮らしています。

ところで、ダルマパーラの時代にはすでに、シンハラ語がインド・ヨーロッパ語族に属することが言語学的に明らかになっていました。ダルマパーラはその言語学上の成果を利用して、スリランカの仏教徒であるシンハラ人の先祖は、北インドからやってきた「アーリヤ人種」であり、古代インド以来の文明の担い手で、ヨーロッパ人に勝るとも劣らない民族だと主張しました。

先ほど申し上げたように当時のヨーロッパでは、インド・ヨーロッパ祖語を話していた人々を「アーリヤ人種」と呼び、言語学的な概念を、生物学的な「人種」を指す概念へと恣意的に置き換えてしまう非常に危うい議論が行われていました。ダルマパーラはその流れを受け継いで、シンハラ人とタミル人は生物学的にも文化的にも異なっており、シンハラ人はタミル人よりも優れた「民族」だと主張しました。そして、「アーリヤ人種」こそが古代から今に至るまで文明を繁栄させてきたのであり、仏教も「アーリヤ人種」の倫理であるとしました。

ダルマパーラはこういった主張を行い、シンハラ人の民族意識を煽るために、『大史』を利用しました。『大史』は本稿のその1で述べたように、釈迦の正しい教えは上座部にのみ伝わっているという立場で書かれたスリランカの「歴史書」です(日本で言う『古事記』や『日本書紀』のようなものです)。

『大史』第1章では、釈迦は生前に三回スリランカを訪れて(これはもちろん歴史的事実ではありません)、夜叉などを調伏して島を浄化し、平和と秩序をもたらしたとされています。『大史』第1章は、この釈迦の三度の来島についてこう語っています。

これによって、このランカー島は正法の灯明(pahana)が光輝き、仏法に篤い善人におおわれた、尊敬されるべき島になったのである。

また『大史』には、次のような神話が記されています。インドでライオンとベンガルの王女とのあいだにシーハバーフとシーハシーワリーという双子の兄妹が生まれ、シーハバーフとシーハシーワリーとのあいだにウィジャヤが生まれたそうです。そして、このウィジャヤがインドからスリランカに流れついて、スリランカの最初の王となったのだというのです。

そして、釈迦は80歳で入滅する際に、ヴィジャヤの建国をインドから見守っていたのだそうです。『大史』第7章にはこうあります。

あらゆる世界[世間][あらゆる衆生]の利益(救済)のために[尽力]し、それを成し遂げられた世界[世間]の導師[釈尊]は、至福の寂静に到達なされ、般涅槃(parinirvāna)の床に横になられた。

[そのとき、数多の神々たちが集まってきた。その]神々の大集団の真ん中において、[求道]説法者の中の大偉人[勝者]でおわす彼・大聖人[大牟尼]は、近くに立っている[神々の王]帝釈天(インドラ)に「シーハバーフ王の息子であるヴィジャヤは、700人の従者を率いてラーラ国を出て、ランカー島(楞伽島)に到着している。神々の王[帝釈天]よ、彼は私の教をランカー島で樹立するはずである。よって、ヴィジャヤとその従者、そしてランカー島をよく護るがよい」とお伝えになった。

つまり、釈迦は自分の教えがスリランカで樹立されるはずだというお墨つきを与え、帝釈天に対して、スリランカやヴィジャヤたちを守護するように依頼したのだというのです。

ダルマパーラは、この神話についてReturn to Righteousnessでこう語っています。

二四四六年前ベンガルのシンハプラからアーリヤ人の入植者が新しい沃野を求めて船でやってきた。アーリヤ人入植者の子孫は獅子王シーハバーフがつくった町の名シンハプラにちなんでシンハラとよばれた。獅子王の子孫であるシンハラは征服されたことはないし、その血管には野蛮な血は一滴も流れていない。

このようにしてダルマパーラは、スリランカに住む人々はライオンの末裔(Sinhala)であり、ライオンの血を引くウィジャヤがこの島に国をつくり、その子孫のシンハラ人がスリランカの歴史を担ってきたのだと主張しました。かくしてスリランカは、仏の教えが輝く島であることが最初から約束されていたのだ、という話になります。ダルマパーラは、この『大史』の物語に基づいて、スリランカは仏教が栄えることが最初から約束されていた島であり、そこに住むシンハラ人は選ばれた民であるいう仏教的選民思想を強調しました。ダンマディーパ(仏法の島。Dhammadīpa)とシーハディーパ(ライオン、すなわちシンハラ人の島。Sīhadīpa)という二つの概念は、シンハラ仏教ナショナリズムの重要な構成要素となりました。

しかし、『大史』が語るこの神話では、ライオンの血を引いているのはあくまでも王族だけの話です。『大史』は、スリランカに住む人々がライオンの血を引いているとは語っていません。ところがダルマパーラは、そこから話を飛躍させて、シンハラ人は獅子王の血を引いている「アーリヤ人種」であり、「その血管には野蛮な血は一滴も流れていない」などと語ったのです。

ちなみに、歴史学者のR・A・L・H・グナワルダナ(1938‐2010)は、膨大な資料を駆使して、「シンハラ」という概念の意味内容は王朝→王国→王国民と歴史的に変化してきていると論じています。「シンハラ」というのは、元々は王族を中心とする支配階級を指すことばであり、シンハラ語話者をシンハラ人と呼ぶようになったのは12世紀以降だとグナワルダナは指摘しています。グナワルダナは、民族主義的な「シンハラ」概念は、ダルマパーラをはじめとする民族主義者たちが意図的にとりあげたものだとも述べています[Gunawardana 1984]。

さらに、ダルマパーラは『大史』が語るドゥッタガーマニ―王の物語も利用しました。ドゥッタガーマニ―は、紀元前2世紀頃のスリランカの王様です。『大史』によればドゥッタガーマニーは、南インドのチョーラ地方からスリランカにやってきたタミル人の王様のエーラーラを倒して、王になったとされています。『大史』第25章は、この戦いでドゥッタガーマニー王は多くのタミル人を殺めたと語っています。自分の輝かしい勝利を振り返りながらも、多くの人々を殺めた王は心に安楽を得なかったとされています。そこで、ドゥッタガーマニー王を慰めるために、王のもとに阿羅漢たちが派遣されました。阿羅漢たちは、王に次のように語りました。

その所業によって、大王ご自身の上天の道(the way to heaven)には、何の障りにもなりません。ご自身は、ここで、ただ1人と半人の人間を殺したに過ぎません。人々の君主よ、1人は三帰に入り、他もまた五戒を持っていましたが、他のすべての者どもは、邪見と悪戒の徒で、畜生同然と考えるべきです。

大王は様々な方法で釈尊の教えを輝かせるでありましょう。そう考えれば、王の憂慮は払拭されることでしょう。

驚くべきことに『大史』は、ドゥッタガーマニー王が戦いにおいてタミル人を殺生したことは大きな罪ではないし、それによって死後に悪趣(餓鬼や畜生や地獄の世界)に堕ちることもないと認めているのです。私が知る限りでは、パーリ経蔵では、王が戦において外敵の殺生を行うことを正当化する思想は説かれていません(万が一そういう箇所が見つかったら、謝罪の上訂正いたします)。しかし、『大史』は阿羅漢の口を借りて、それを正当化しているのです。なお『大史』は、ドゥッタガーマニー王が釈迦の教えを輝かせるために貢献したということを繰り返し強調しています。

ダルマパーラは、『大史』のこのエピソードを持ち出して民族主義を煽りました。例えば、仏教神智協会の機関紙の『ことばの光線』の1898年の記事では、「シンハラ軍」(Sinhala Army)を組織して戦略的に活動する必要があると主張しています。そこでは、かつてタミル人がスリランカに侵入してきたとき、シンハラ仏教軍がそれに勝利し、さらにはタミル人の土地まで征服したことが誇らしげに語られています。

かくして、ドゥッタガーマニー王のエピソードは聖戦のように美化され、古代からシンハラ人とタミル人の深い対立が続いていたかのように解釈される流れができてしまいました。このエピソードは、その後現在に至るまでプロパガンダに利用され続けており、多くの悲劇を生むことになりました。

無自性なる現象の実体視

実際には、「シンハラ人=仏教徒=スリランカ土着の人々」と「タミル人=ヒンドゥー教徒=インドからやってきた移民」が、古代から深く対立し、争い続けてきたなどという単純極まる図式は成立しません。

前近代のスリランカにおいて、シンハラ王朝とタミル王朝との間に断続的な戦争があったことは確かであるが、それはあくまで王朝レベルでの話であり、シンハラ人とタミル人が民衆レベルにおいて大きく対立することはほとんどなかった。しかも一三世紀にポロンナルワのシンハラ王朝が衰退したのち、シンハラ人たちは徐々に南西部のいわゆるウェット・ゾーンへと移動した。その結果スリランカ中部のドライ・ゾーンは人口疎放な地域となり、両民族はかなりの程度分離した状態に置かれていた。

スリランカに集まっている大きな宗教のうち、仏教とヒンドゥー教は比較的異教徒に寛容で、自他の区別も曖昧である。これに対してイスラームとキリスト教は宗教の輪郭をはっきりさせて、異教徒、自他の区別が厳密である。(中略)

スリランカの上座仏教は、在家信者と出家僧侶との間に大きな違いがあり、宗派の違いは僧侶にのみ意識されて信者には及んでいなかった。宗派や宗教の違いが信者のレベルにまで及んだのは、近代のプロテスタンティズムの影響をうけてからのことである。イスラームもキリスト教も、異教、異宗派との違いを強く意識する宗教であるが、プロテスタンティズムは信者のレベルにまでその意識を植えつけた。宗教間、宗派間の全面的な対立紛争が起こるのは基本的には近代以降のことである。

(中略)

もともと宗教、宗派の違いが強く意識されていなかったことからも、人びとは宗教の違いを超えて、ありがたければどこでも参詣する。高名な聖地はしばしば多宗教入り交じる宗教センターの様相を呈するのである。

おそらくそれまでのスリランカ社会においては宗教的帰属は特定の集団を他から明確に分離するような排他的なものではなかった。諸宗教の境界は多くの場合、不明瞭であり、複数の宗教にまたがる信仰が大きく許容されていたようにみえる。ミッションに集まる多くの信者たちは、宣教師の報告によれば、キリスト教の礼拝の後で仏教寺院に行き、仏像を礼拝することが悪いとは「ほんの少しも思っていない」のであった。ある信者が言ったように、「私はキリスト教という宗教をもつ仏教徒です」といった意識はかなりの程度一般的であった。こうしたなかで、宣教師たちにとっては、「ゴータマのダルマと聖書の教義」との間に「明確な境界線」(broad line)を引くことは何よりも重要なことであった。彼らは、キリスト教の神以外のものを崇拝することは、「最も過酷な罰に値する」行為であると信者たち に知らしめることが自らの重要な役割であると信じていた。(中略)

いずれにせよ、ミッションによる活発な反仏教攻撃と、それに対抗する反キリスト教運動のなかで、二つの宗教間の境界がより明確になっていったことは間違いない。こうしたなかで、スリランカにもともと存在していた多元的な宗教文化が次第により二項対立的なものとなっていったように思われる。

これは本稿の趣旨とは無関係ですが、「日本人は年末年始にクリスマスを祝い、除夜の鐘をつき、初詣に行っている。3つの宗教を渡り歩いている。日本人は変だ」などと言われることがあります。しかし、このようなスリランカの宗教史を知ると、それを本当に変だと決めつけることができるのかどうかは疑問なようにも思われます。少なくとも、「それを変だと主張する人は、どういう思想に基づいて変だと主張しているのか」を再検討する価値はあるように思われます。ただし私は、除夜の鐘をついたり初詣に行ったりしている人が、「自分は無宗教である」という自己認識を持っていたりするのは、近現代の日本の特殊な宗教観ではないかと考えています(これは論じ始めるとややこしい問題だと思われますので、ここでは深入りしません)。

話が脱線しました。ダルマパーラは、西洋で流行していた「アーリヤ人種」の優越性の観念を取り込み、「シンハラ」と「仏教」と「アーリヤ人種」という概念を結びつけて、生物学的な「人種」と文化的な「宗教」を一体化した「シンハラ人」という民族概念を生み出し、強固な民族主義的イデオロギーをつくりあげました。南アジア研究を専門とする人類学者の杉本良男によれば、「シンハラ仏教」(Sinhalese Buddhism)や「シンハラ仏教徒」(Sinhalese Buddhist)という語を使い始めたのはダルマパーラだそうです[杉本 2021: p.99]。ダルマパーラのReturn to Righteousnessには、こうあります。

この光輝く美しい島は野蛮なヴァンダル人がもたらした破壊まではアーリヤ系シンハラ人によってパラダイスにされていた。キリスト教と多神教は動物の殺害、泥棒、売春、嘘と飲酒などの俗悪な習慣に対して責任がある……そこの人びとは無宗教などは知らない……キリスト教徒や多神教徒(ヒンドゥー教徒)は動物殺し、窃盗、売春、放蕩、嘘つき、大酒飲みなどの俗悪な慣習に責任を持たなければなら……古くからの歴史に残る洗練された人びとは、イギリス植民地政府が導入した堕落した淫祠邪教(paganism)の魔道のもとにあり、いまやしだいに衰えてきている。

かくしてダルマパーラは、かつてのスリランカは「アーリヤ人種」の「シンハラ人」が住み、仏教が栄えた天国のような場所だったけれど、そこにキリスト教徒のイギリス人やヒンドゥー教徒のタミル人やイスラム教徒のムーア人が悪しき文化を持ち込んだとして、攻撃したのです。ここにも例のごとく、「アイドルはウンコをしない」じゃないけど、「古代のスリランカはウンコをしない美しい国だった」という思想が見られます。

メディアを通じた運動――1915年の暴動へ

『大史』に基づいたシンハラ仏教ナショナリズムはその後、学校教育や、新聞やラジオやテレビといった近代的なメディアを通じて広まり、定着していくことになります。この点では、演劇や文藝も大きな役割を果たしました。脚本家で劇作家のジョン・ダ・シルワ(1854‐1932)は、『大史』や釈迦の前世譚の『ジャータカ』などを題材に、ヌルティと呼ばれる音楽劇を多数つくりました(これは余談ですが、現在のインドやスリランカの映画で人々がやたらと歌って踊るのは、こうした音楽劇の流れが継承されているからだと言われています)。

また、ダルマパーラの信奉者だったピヤダーナ・シリセーナ(1875‐1946)は、仏教神智協会の機関紙の『ことばの光線』で、『ジャヤティッサとロサリン』という小説を連載し、1906年に単行本として刊行しました。この作品には、西洋文化を批判し、スリランカ仏教を称える側面を含んでいました。この作品はシリセーナの最大のヒット作となり、幅広い人々に読まれました。こうした演劇や文藝作品は結果的に、コロンボなどの都市に住む人々を、ダルマパーラなどのプロテスタント仏教の指導者による政治宣伝へと結びつける役割を果たすことになりました。

さて、こうした一連の動きは、1915年に大きな暴動へと発展しました。この年の5月28日、スリランカ中部のキャンディで、仏教徒がイスラム教のモスクを襲撃しました。これがその後の数日でスリランカ南西部のほぼ全域に波及し、100以上の地点で暴動が発生しました。イギリス植民地当局はこれに強硬策で対応し、多くの仏教徒が投獄されました。そのなかには、D・B・ジャヤティラカ(1868‐1944)など、後にスリランカ独立運動で重要な役割を担うことになる人物たちも含まれていました。

この一件により、ダルマパーラは暴動を扇動したとして、スリランカから追放されることになりました。ダルマパーラが運営していたシンハラ語の新聞である『シンハラ・バウッダヤー』も、イギリス当局から暴動を扇動したとみなされ、BANされました(『シンハラ・バウッダヤー』に、反イスラム感情を煽る論説がたびたび掲載されていたのは事実です)。

スリランカを追放されたダルマパーラは、インドのカルカッタに移りましたが、その後の5年間は危険人物として厳しい監視のもとに置かれ、活動範囲もカルカッタに制限されることになりました。この時期は、カルカッタにスリー・ダルマラージカ・チャイティヤ寺院というお寺を建立するなど、地道な活動を行いました。

1922年にはスリランカに戻ることを許されましたが、この頃は健康状態が芳しくなく、なかなかスリランカに帰ることができませんでした。気がつけばダルマパーラは60歳近くになっていました。病気がちとなり、以前のように精力的に活動することはできなくなっていたのです。

ダルマパーラは病を抱えながらも、ヨーロッパに仏教を普及しようとする活動や、インドの仏教を復興しようとする運動に携わりました。1926年にはイギリスに大菩提会の支部と、ロンドン・ブディスト・ヴィハーラというお寺を設立しました。これは、西洋で最初のスリランカ仏教のお寺です。1927年にはスリランカに帰ることができましたが、その後1930年頃までは、ほとんど病床につかざるをえませんでした。

最期の望みは

さて、仏伝には四門出遊と呼ばれるエピソードが伝わっています。出家生活に入る前の若い釈迦が城の東門から出ると、老人が目に入った。次に南門から出ると、病人が目に入った。続いて西門から出ると、死人を見てしまった。最後に北門から出ると、出家者を見た。老・病・死という、人間が決して避けることができないドゥッカ(苦)を痛感し、ドゥッカから逃れる道を出家者の中に見てとったというわけです。

近代という名の十字架を一身に背負うようにして生きたダルマパーラにも、死はやってきます。死を前にしたダルマパーラは、その波瀾万丈の人生の最期に願いました。正式な出家僧侶になりたい、と。

ダルマパーラは1931年に得度して沙弥(見習い僧侶)となり、デーワミッター・ダンマパーラという法名を授かりました。1933年1月には、具足戒の儀式を受けて正式な比丘となりました。正式に出家せずに非僧非俗の新しい仏教徒の生き方を身をもって示し、既存の仏教を「痰壺をいっぱいにするためだけに存在する比丘」と罵り、プロテスタント仏教の中心人物となったアナガーリカ・ダルマパーラは、最期に髪を剃って正式な比丘となり、伝統に連なることを望んだのです。

ダルマパーラは1933年4月、正式な比丘となって三か月のちに、世を去りました。プロテスタント仏教徒のアナガーリカ・ダルマパーラとしてではなく、受戒したどこにでもいる普通の比丘・デーワミッター・ダンマパーラとして生を終えることを選んだのです。享年68歳でした。

近代のヒンドゥー教改革運動

近代スリランカで起こった仏教の変容について見てきました。ここからは、スリランカ以外の地域にも目を向けてみたいと思います。実は近代のインドでも、ヒンドゥー教を改革しようとする運動は起きています。このヒンドゥー教改革運動には、近代スリランカの仏教改革運動と共通する要素がいろいろと見られます。そこで本稿では、近代のヒンドゥー教改革運動の概要についても述べておきたいと思います。

「ヒンドゥー教」(Hinduism)ということば

まず問題にしなければならないのは、そもそも「ヒンドゥー教」とは一体何なのかということです。我々は「ヒンドゥー教」ということばについて深く追求することなく、「インドの伝統的な民族宗教」ぐらいの意味で使っていますが、私の手元にある少し古いインド思想史の教科書には、次のような記述があります。

ひとくちに「ヒンドゥー教」(Hinduism)といっても、それはもと渾然たる文化複合体への便宜的名称であるから、単純明快な定義をわれわれに許すものではない。(中略)近世になるとさらにそれは消極的意味に使用され、インド亜大陸に生を享け、そこに住んでいる人びとの中で、イスラーム教徒でもなく、キリスト教徒でもなく、パールシーでもなく、かつ仏教徒でもまたジャイナ教徒でもない人びとのことを一般にヒンドゥー教徒と呼んでいるにすぎない。

単純明快で積極的な定義を与えることはできず、「〇〇ではない」「××ではない」という否定表現で表現される何かだというわけです。これは一体どういうことなのでしょうか。

ちなみに、ここにも書いてあるように「ヒンドゥー教」は、英語ではHinduismと言います。「Hinduの宗教」を意味することばです。それではHinduとは何なのかというと、辞書などには複数形(Hindus)で「ヒンドゥー教徒」を意味すると書いてあったりします。そうすると、「ヒンドゥー教」というのは「ヒンドゥー教徒の宗教」だということになり、同語反復でしかなくなってしまいます。

一体なぜこんなことになるのか。その謎を解明すべく、我々調査隊はアマゾンの奥地ではなく、まず古い文献を見てみましょう。「ヒンドゥー」という語は元をたどると、ゾロアスター教の聖典である『アヴェスター』(サンスクリット語と言語的に近い関係にあるアヴェスター語で書かれています)のなかに出てきます。『アヴェスター』は、ゾロアスター教の最高神であるアフラ・マズダが創った15番目の土地を、ハプタ・ヒンドゥー(7つの川)と呼んでいます。これは、インダス川とその支流が流れる地域のことを指しています。

一方、インドの古い文献である『リグ・ヴェーダ』にも、「7つの川」をシンドゥ(sindhu)という語の複数形で言い表した箇所があります。つまり、元々は「インダス川とその支流」のことを「ヒンドゥー」とか「シンドゥ」と呼んでいたわけです(ちなみにインダス川は、現代のヒンディー語やウルドゥー語でも、「シンドゥ」と呼ばれています)。

このインダス川はざっくり言うと、現在のパキスタンの真ん中らへんを流れています。パキスタンは、インドがイギリスから独立する際に、イスラム教徒が多数を占める地域として、インドから分離する形で独立した国です。イスラム教を国教としており、国民の多くがイスラム教徒です。現在のパキスタンの人口の8割近くはインダス川流域に集中しています。イスラム勢力のインド進入は8世紀には始まっており、この一帯は昔からイスラム教徒が住む地域だったんです。

で、インダス川流域にイスラム教徒が住むようになると、「ヒンドゥー」ということばは、イスラム教徒の立場から見てこの一帯に元から住んでいた人々や、自分たちイスラム教徒とは別の宗教の人々を指す語になりました。つまり、イスラム教徒目線で見た「異教徒」が「ヒンドゥー」と呼ばれたのです。よって、「ヒンドゥー」というのは元々は、インド人がみずから名乗った呼称ではないし、自分たちの宗教を「ヒンドゥー教」と呼んでいたわけでもありません。イスラム教徒や西洋人から見て、自分たちとは異なる「異教徒」を指すことばだったのです。

ところが、この「ヒンドゥー」という語の意味は、19世紀に大きく転換することになります。イギリスによる植民地化が進行した近代のインドでは、西洋からやってきた宣教師たちがキリスト教を広める活動を行うようになります。彼らは、インドの「宗教」を偶像崇拝を行う「野蛮」な多神教だとして攻撃しました。これに対して、西洋からもたらされた近代的な思考に接触し、西洋の教養を身につけたインドの人々が、自分たちの「宗教」を擁護するための改革運動を始めたのです。その過程でインド人自身が、自分たちの「アイデンティティ」を示すことばとして、「ヒンドゥー」とか「ヒンドゥイズム」という語を使うようになったのです(なんだかスリランカかどこかで聞いたような話になってきましたね)。

ラーム・モーハン・ローイとブラフマ・サマージ

英語のHinduismという語を、インド人で最初に使った人物だと言われているのが、ラーム・モーハン・ローイ(1772-1833)です。ローイは、1828年にブラフマ・サマージという団体を結成して(厳密に言うと当初の団体名はブラフマ・サバ―で、ブラフマ・サマージの正式な設立は1830年)、ヒンドゥー教改革運動において重要な役割を果たし、「近代インドの父」と呼ばれている人物です。

ローイは、幼い頃からサンスクリット語を学ぶとともに、ペルシャ語やアラビア語も学んでイスラム教に触れて、その唯一神信仰に影響を受けるとともに、インドで行われている偶像崇拝に疑問を抱くようになります。また、ヴェーダ文献を研究して、ウパニシャッドの教えの核心は唯一神への信仰であり、偶像崇拝は低次元の崇拝方法としてのみ許されていると解釈しました(これは、文献的にはウパニシャッドで説かれている思想と異なるローイ独自の解釈です。なぜなら、実際にはウパニシャッドで説かれるブラフマンは人格神ではなく、非人格的な傾向が強いからです)。

かくしてローイは、唯一神信仰に立脚して多神教を排斥し、偶像崇拝やそれと結びついたインドの儀式や呪術や因習を否定する「合理主義的」な立場をとるようになります(ちなみにローイは、インドに深く根づいた輪廻や業の思想も否定しました)。彼は、「ヒンドゥー」の根源にヴェーダを見い出してヴェーダに回帰しようとしたのですが、ヴェーダは多神教ではなく一神教を説くものだという独自の理解を提示しました。合理主義精神に基づいて儀礼や習俗を切り捨て、唯一神を信じる「宗教」として、「ヒンドゥー教」をプレゼンしようとしたのです。

さらに、英語やヘブライ語やギリシャ語も学んでキリスト教や西洋の近代思想にも触れ、キリスト教の伝統的な三位一体説(神とイエスと聖霊は本質的に一体であるという説)を、多神教であるとして否定しました。彼の主張は、カルカッタで活動していたバプテスト(プロテスタントの一派です)の宣教師の怒りを買い、両者のあいだで論争が起こりました。

ローイの立場は、三位一体説を否定して唯一神信仰を説くものであり、同じく三位一体説を否定したユニテリアンと非常に近いものです。そこで、ローイは英米のユニテリアンとも密接な協力関係を持つことになります。これは、ローイが西洋思想から一方的に影響を受けたということではありません。ローイの側もユニテリアンや超越主義に影響を与えています。

例えば、本稿のその2で紹介したエマーソンの超越主義は、ローイの思想から強い影響を受けています。同じく超越主義者のヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817-1862)も、ウパニシャッドに憧れ、森林で瞑想修行にふけるインドの修行者に憧れて自身も森林生活を行い、『ウォールデン 森の生活』という作品を書きました。

一方ブラフマ・サマージ側でも、エマーソンやセオドア・パーカー(1810-1860。この人も超越主義者です) の著作を回し読みしていた時期があることがわかっています。東のローイと西のユニテリアンや超越主義は相互に影響を与えあっており、ユニテリアンの側にとってもローイは、自分たちの思想の普遍性を示してくれる重要な存在でした(ちなみに、ローイとバプテスト宣教会の論争においては、ローイに共鳴してバプテストからユニテリアンに転向する宣教師も出現しました)。

ともあれ、ローイはイスラム教やユニテリアンや西洋近代思想の影響を受けて、純粋なキリスト教とインドの古代の「宗教」は一致すると考えました。ひいては、すべての宗教は「唯一至高存在」(the One Supreme Being)をそれぞれ異なる形で礼拝するものだという考え方をとるに至ったのです。

ラーマクリシュナとヴィヴェーカーナンダ――「宗祖」から「宗派」へ

さて、ここで思い出していただきたいのは、先ほどシカゴ万国宗教会議について述べた際に紹介したスワーミ―・ヴィヴェーカーナンダです。若かりし頃のヴィヴェーカーナンダは、ブラフマ・サマージの会員でした。

ヴィヴェーカーナンダは、ブラフマ・サマージの運動に傾倒する一方、ラーマクリシュナ・パラマハンサ(1836‐1886)という人物と運命的な出会いを果たして、それ以来彼を師と仰ぐようになります。ヴィヴェーカーナンダは、1897年にラーマクリシュナの教えに基づいてラーマクリシュナ・ミッションという団体を組織して、師匠の教えを世界中に広めました。

ラーマクリシュナは、ヴィヴェーカーナンダを通じて有名になり、近代インドに大きな影響を与えたヨーガ行者です。ラーマクリシュナは、インドのカルカッタ近くの農村で、貧しいバラモンの家に生まれました。彼は幼い頃から神秘的な霊感に富んでいたのだそうで、カーリー(すでに述べたように、血と殺戮を好む獰猛な女神です)を目の当たりにする神秘体験をしたり、しばしばヨーガの究極の境地であるサマーディ(三昧)の状態に入って意識を失ったりしました。

結婚した後も妻を置いて遊行者として森林で修行の生活に明け暮れ、トーター・プリーという遊行者のもとで修行し、不二一元論(アートマン=ブラフマンのみが唯一の実在であり、それ以外のすべては幻だという一元的世界観)の「覚り」に到達し、「無分別三昧」の境地を体得しました。その後も、イスラム神秘主義の行法を通じてその真髄に迫ったり、イエス・キリストのヴィジョンを見たりしました。

こうした数々の神秘体験の末にラーマクリシュナは、「すべての宗教は、異なった道を通って同じ神に到達する」「すべての川が海に注ぐように、宗教の違いは究極的には無意味なものである」という考えに至りました。

わたしには、どの宗教をみても、みな一つだ。すべては、あの一つのものから出ているのだ。無性無相の実在であるあの御方が、同時に形をもっていらっしゃるのだ。色々様々な形になって現われていらっしゃるのだ。

ラーマクリシュナにとっては、カーリー女神もクリシュナ神もイエスも、一なる絶対者の顕現だったのです。

ラーマクリシュナはカースト意識を克服するために、不可触民の生業である道路清掃の労役を行なったと言われています。ケガレの観念を乗り越えるために、犬の糞をも口にしたなどという伝説まであります。ラーマクリシュナにはほかにも面白いエピソードがいっぱいあるのですが、ひとまずヴィヴェーカーナンダに話を戻しましょう。

ラーマクリシュナは、宗教組織を立ち上げたり運営したりといったことは一切行っていないし、書物も残していません。いかなる意味でも、宗派的な意図とは無縁な人物でした。貧しいバラモンの出身で、正規の教育を受けることもなく、基本的にベンガル語しか話さず、英語もサンスクリット語も満足にできませんでした。ラーマクリシュナは、ベンガル地方の方言で神への讃歌を交えて教えを説いた人で、言わば田舎の聖者でした。

しかし、ヴィヴェーカーナンダは、そういう点ではラーマクリシュナと全く異なるタイプの人物でした。彼は辯護士の家に生まれ、大学教育を受け、サンスクリット語や英語や西洋近代の教養を身につけていました。彼が書くベンガル語も、サンスクリット語からの借用が多く、近代的に確立された文体を駆使したものでした。

ラーマクリシュナが「宗祖」であるとすれば、ヴィヴェーカーナンダは一つの「宗派」を創始した人物だと言えます。ヴィヴェーカーナンダは、ラーマクリシュナという名のやばい宗教的なエネルギーを、近代的な立場からラーマクリシュナ・ミッションという「宗派」の枠内におさめて、西洋人にも受け入れ可能な形へと「編集」したのです。

そのヴィヴェーカーナンダが、シカゴ万国宗教会議で「ヒンドゥー教」をプレゼンして、大きな成功をおさめたわけです。ヴィヴェーカーナンダはこの会議において聴衆に対して、「ヒンドゥー教は、すべてを受容する寛容の精神を伝える宗教であり、そのことを覚る宗教でもある。一人ひとりが自分のなかにある神性を自覚する宗教でもある。ヴェーダは、ヴェーダーンタのような高度な哲学から偶像崇拝に至るまで、多岐にわたる思想の共通の基盤であり、異なる時代の様々な聖者によって発見された精神的な諸法則を集めた宝庫である。その教えは科学とも矛盾しない。偶像崇拝をも容認し、全ての宗教は真実であるとして、宗教間の対話を求める宗教でもある」と説きました。

ヴィヴェーカーナンダは、「ヒンドゥー教」を古来からインドに伝わってきた信仰だと捉えたうえで、聴衆に対して、「ヒンドゥー教」においては次々と様々な宗派が起こったが、それらはすべて母なる巨大な本体のなかに同化されたと語りました。彼によれば、「ヒンドゥー教」のなかには、ヴェーダとウパニシャッドから発展した高度なヴェーダーンタ哲学から、偶像崇拝のような低次の観念や、仏教やジャイナ教に至るまで様々な要素が含まれているそうです。そして、そのような互いに矛盾しているように見えるすべての要素に共通する基盤こそが、ヴェーダであると論じました。

ヴィヴェーカーナンダによれば、ヴェーダとは文献ではなく、インド人に精神的に与えられた「啓示」であり、「異なる時代の様々な聖者によって発見された精神的な諸法則を集めた宝庫」なのだそうです。つまりヴィヴェーカーナンダは、「ヒンドゥー教」を、ヴェーダを根源とする「啓示的な宗教」として聴衆にプレゼンしたのです。

ヴィヴェーカーナンダは、宗教の目標は多様性と二元性を経て究極の単一性に到達することであり、それは単一性の発見という「科学」の目標と同じだとして、ヴェーダの「科学性」を主張しました。ここには、ヴィヴェーカーナンダが若い頃に傾倒したブラフマ・サマージの「すべての宗教は一神教を異なる形で説いている」という思想や、ラーマクリシュナの「諸宗教は究極的には一致する」という思想と似たような方向性が見られます。

ただし、ヴィヴェーカーナンダの主張は、ブラフマ・サマージの主張とは微妙に異なっていました。例えば、シカゴ万国宗教会議にはプラタップ・チャンデル・マジュンダール(1840-1905)というブラフマ・サマージの代表も出席しているのですが、彼の主張はヴィヴェーカーナンダのそれとは異なっています。マジュンダールは、「ヒンドゥー教」の聖典のみが真実の宗教の唯一の記録だというわけではなく、自分たちが主張する一神教はすべての聖典に基づいていると主張しました。つまり、「ヒンドゥー教」以外の宗教の聖典も包容しようとする立場を示しました。

ヴィヴェーカーナンダは、いろんな宗教に同一の普遍的な真理が見られることや、個々の宗教の比較を通じてそれらをより良いものにしていくという考え方を認めてはいます。しかし、ヴィヴェーカーナンダは、ヴェーダは他の宗教よりも優れており、他の宗教と同じレベルのものではないという立場でした。他の宗教や思想は互いに対立し矛盾するけれども、ヴェーダはそのような対立を超越しており、互いに矛盾するすべての思想や宗教に共通する基盤となって、個々の思想や宗教に根拠を与えるものだという立場なのです。個々の宗教の比較を通じてそれらをより良いものにしていく努力は、最終的にヴェーダに行きつくのであり、ヴェーダーンタ哲学が説く不二一元論に行きつくのだ、究極的にはすべては一つなのだということになるのでしょう。

ヴィヴェーカーナンダは、このような形で「ヒンドゥー教」というのはヴェーダを根源とするものであり、最終的にはすべての宗教はヴェーダに帰するのだとプレゼンしたわけです。ヴィヴェーカーナンダの主張は、シカゴ万国宗教会議が掲げた「諸宗教の調和」という理念に合致し、大成功をおさめました。

ダヤーナンダ・サラスワティーとアーリヤ・サマージ

さて、ヴィヴェーカーナンダについてはいったんこれくらいにして、次に取り上げたいのがダヤーナンダ・サラスワティー(1824‐1883)です。ダヤーナンダは「ヴェーダに帰れ」というスローガンを掲げ、1875年にアーリヤ・サマージという団体を設立して、ヒンドゥー教改革運動において大きな役割を果たしました。

「ヴェーダに帰れ」という主張はほかのヒンドゥー教改革運動にも見られるものですが、ダヤーナンダのヴェーダ至上主義はほかの運動と比べても徹底的なものでした。彼は、ヴェーダの最も古い部分であるサンヒター(本集)と呼ばれる部分だけが正しい知識や宗教的真理の根源であり、ヴェーダに登場するいろんな神様は、名前が異なるだけで唯一神ブラフマンの異名に過ぎないと主張しました。

さらに、偶像崇拝や動物供儀や多神教や祖先崇拝や聖地巡礼やバラモンの特権やカースト制度や不可触民差別や幼児婚や女性差別などを、ヴェーダに根拠がないという理由ですべて否定し、ヴェーダはバラモンだけのものではなく、下位カーストとされる人々にもひらかれていると主張しました。また、ヴェーダ至上主義に基づいて、プラーナ文献やタントラ文献などの(成立の新しい)聖典に対しても激しい批判を加え、それらの聖典に説かれている多神教的な信仰や偶像崇拝や動物供儀や聖地巡礼などを否定しました。これは、「聖書のみ」というスローガンを掲げ、聖職者と一般信者を厳しく区別するカトリック教会の立場を否定して万人祭司主義を主張したプロテスタントに非常に近い方向性です。

そして、ヴェーダの宗教だけが真実であり、現存するすべての宗教はヴェーダから派生したインド起源のものであり、インド以外の地域に広まっている(近代科学も含めた)すべての知識はインドから起こったなどとも言っています。

ダヤーナンダは、ヴェーダのみが真理であり、他の宗教は誤りであるという排他的な立場をとりました。ヴェーダ以外のすべての信仰は、愚かな人々を自分の利害のために誤った方向に導くものだと主張したのです。彼は、「諸宗教はお互いに尊重しあうべきだ。自分とは異なる宗教の人々の立場も尊重すべきだ」といったような寛容な考え方を退けました。ダヤーナンダは、「あらゆる宗教の目指すところは究極的には一致する」という、本稿で何度も登場した宗教観をとっていません。

ダヤーナンダは、このような立場でヴェーダ以外の宗教を激しく攻撃しました。特に、インドにとって外来の宗教であるイスラム教とキリスト教を最大の脅威とみなし、敵意をあらわにしました。イスラム教については、「野蛮」(uncivilized)で無知な宗教であり、クルアーンは神によってつくられたものではなく詐欺的な人物によって書かれたものであり、平和を破壊するものだなどと主張しています。キリスト教についても、慈悲を欠き悪意に満ち肉食を行う堕落した宗教であり、聖書の神は不公正で残忍で嫉妬深いなどと口を極めて罵っています。

アーリヤ・サマージはこのような排他的で原理主義的な立場をとり、戦闘的な文章や公開講演などの手段で他宗教を攻撃し、改宗を促しました。ただ、ここで指摘しておかなければならないのは、このような原理主義的な立場をとったアーリヤ・サマージの活動は、キリスト教の宣教活動とよく似ていたということです。

例えばアーリヤ・サマージは、アーリヤ小冊子協会(Arya Tract Society)という組織をつくり、トラクトと呼ばれる小冊子を発行して自分たちの主張を発信していました。これは、1830年代のイギリスで始まったオックスフォード運動と呼ばれる英国国教会の改革運動が、トラクトを通じて主張を発信していたのと軌を一にするものです。また、YMCA(Young Men's Christian Association。キリスト教の精神に基づき、主に青年の教育や福祉などの活動を行う非営利団体)にならってYMAS(Young Men’s Arya Samaj)を結成したり、プロテスタントの一派である救世軍(The Salvation Army)にならって、ヴェーダ救世軍(Vedic Salvation Army)を結成したりもしています。学校や孤児院や救済センターを設けたり、日曜の礼拝やヴェーダの読書や説教などの活動も行っています。なんだかスリランカでも似たような光景を見たような気がしますが、ここでも敵に対抗しているうちに敵と非常に似てくるという現象が起きているわけです。

ヒンドゥー教改革運動と神智学協会

さて、アーリヤ・サマージは驚くべきことに、神智学協会と合流していた時期があります。アーリヤ・サマージ側が、神智学協会とアーリヤ・サマージの目的はほぼ共通しているから、合流してはどうかと提案したのです。オルコットはこの提案を受け入れることを宣言し、ブラヴァツキーもそれを認めました。かくして、1878年にニューヨークで行われた神智学協会の総会で、神智学協会はアーリヤ・サマージ神智学協会(Theosophical Society of the Arya Samaj of Aryavarta)として再発足することが正式に決定されました。神智学協会は、アーリヤ・サマージと合流してしまったのです。

マハトマは神智学の根本にある教えであるが、存在自体が当初から疑問視されてきた。霊的存在として本来不可視の存在とみれば説明がつくが、ブラヴァツキー夫人の場合には、マハトマは地上でしばしば目撃される(!)ことがある。当初は、ダヤーナンダ・サラスヴァティ―がマハトマと重ねられたこともある。

ともあれ、神智学協会とアーリヤ・サマージは協力関係となり、アーリヤ・サマージは神智学協会を通じてアメリカでの活動の幅が広がり、神智学協会はアーリヤ・サマージによってインドでの箔づけを得ました。しかし、言うまでもなく両者は当初から同床異夢の関係にありました。排他的なヴェーダ中心主義を掲げて、それ以外の宗教を排斥するアーリヤ・サマージと、すべての宗教の源は一つであり、古今東西の様々な宗教は共通する秘密の真理を断片的に説いているから、諸宗教の比較によって「神的叡智」にたどり着こうという神智学協会は、そりが合うはずもなかったのです。

1880年にオルコットとブラヴァツキーがスリランカを訪問し、彼らの仏教への肩入れが明らかになると、両者の溝は決定的なものになりました。1882年にはダヤーナンダが「神智主義のペテン」という講演を行い、最終的に両者は1883年に決裂するに至りました。

その後のインドでは、ヒンドゥー原理主義的で愛国的な諸団体の活動が見られるようになります。そのなかでも強い影響力を持つようになったのが、1925年に設立されたRSSという組織です(Rashtriya Swayamsevak Sanghの略で、日本では「民族義勇団」とか「民族奉仕団」と訳されています)。RSSのメンバーには、インド独立運動に関与した人が多数います。ちなみに、あのガンディー(1869-1948)を暗殺したナトラム・ヴィナヤック・ゴドセ(1910-1949)も、RSSの出身です。こうした原理主義的で愛国的な主張は、ヒンドゥー・ナショナリズムと呼ばれています。アーリヤ・サマージの運動は、現在のヒンドゥー・ナショナリズムの重要な源流の一つだと言われています。

一方、神智学協会は、1885年に結成されたインド国民会議に深く関わっていくことになります。インド国民会議は、当初はインド人の不満をガス抜きするためにイギリスが開催したという性格が否めない会議でしたが、次第にイギリスの思惑を離れ、インドの独立を求める政党へと脱皮していきます。インド国民会議を設立するために力を尽くした人物に、アラン・オクタヴィアン・ヒューム(1829-1912)という人がいます。ヒュームは、インドの教育行政に携わったイギリス人官僚なのですが、この人は神智学協会員だった時期があります。ヒュームは、1908年までインド国民会議の事務総長を務めました。

また、本稿のその2でも触れましたが、オルコットの死後に神智学協会の第二代会長になったアニー・ベサントは、インド独立運動に深く関与していきます。彼女は、インド自治連盟という組織をつくり、インドの自治・独立を目指す勢力を集め、イギリスに対する抗議活動を繰り広げました。インド国民会議とも連携し、1917年の国民会議の年次大会では議長を務めました。このように、アーリヤ・サマージと神智学協会の立場の違いはその後も、二つの異なる独立運動やナショナリズムの流れへと受け継がれていったのです。

ガンディーと神智学協会――“Hinduism”への目覚め

ちなみに、「インド独立の父」と言われるガンディーも、若い頃に神智学に出会って影響を受けた人物です。『ガンディー自叙伝』によると、ガンディーはイギリスに留学して1年ほど経った頃に、二人の神智学協会員と知り合いになったそうです。二人は、「ヒンドゥー教」の聖典である『バガヴァッド・ギーター』を一緒に読もうと言ってガンディーを誘いました。ガンディーはこう語っています。

私は恥じ入ってしまいました。というのは、『ギーター』をサンスクリット語で、あるいは、グジャラーティー語訳で読んだことがなかったからです!(中略)こうして二人の兄弟と共に私は『ギーター』を読み始めました。(中略)『バガヴァッドギーター』はすばらしい書だ、とそのとき私には思えました。その考えはしだいに強くなり、今日では最高の哲学書だと思っています。

ガンディーは、1889年にブラヴァツキーに会って、「ヒンドゥー教」への想いを強くしたとも語っています。つまりガンディーは、神智学を通じて、「ヒンドゥー教」を「発見」したのです(これは余談ですが、この二人の神智学協会員は、兄弟ではなくオジとオイだとも言われています)。

驚くべきことに、ガンディーは晩年の1946年のインタビューでも、次のように語っています。

神智論はブラヴァツキー夫人の教えです。それはヒンドゥー教の最高の姿です。神智論は全人類の同胞愛なのです。

先ほど述べたように、英語のHinduismという語をインド人で最初に使ったのはラーム・モーハン・ローイだと言われています。インド人が自分たちの「アイデンティティ」を示すことばとしてHinduismという概念を自ら使うようになるのは近代になってからのことです。ガンディーも、元々ヴィシュヌ神信仰を持ってはいましたが、それをHinduismだとは認識していなかったようです。ガンディーは、「ヒンドゥー教」という概念を西洋から、それも神智学協会というオカルティックな団体から学んだのだということになります。

ここで思い出していただきたいのは、若き日のダルマパーラの歩みです。ダルマパーラは、幼い頃からキリスト教系のミッション・スクールで、キリスト教や英語を叩きこまれた人です。しかし、神智学協会との接触を通じて、みずからの「伝統」に目覚めました。

というのもダルマパーラは、1889年に初来日した際に行った演説で、こう語っています。自分は、学校でキリスト教の牧師から教育を受け、仏教に対する愛情が失せていた。しかし、そんなときに神智学協会が出していた雑誌に出会い、それを読み始めた。そこには、仏教は類なき優れた教えであり、今日においてますます光を発している宗教だということが書いてあった。かくして、仏教に目覚めたのだというのです(『浄土教報』第8号(1889年5月25日)および[佐藤 2008: pp.252-254]参照)。

このように、若き日のガンディーとダルマパーラは、恐ろしいほど似通った遍歴をたどっているのです。インドやスリランカに限らず、植民地支配下で育ったインテリには、西洋の文化や科学や近代的思考と接触し、西洋の言語による(広い意味での)「翻訳」を通じて、みずからの「伝統」に目覚める人が少なくありません。そしてその「伝統」というのは、古くからある現地の文化をそのまま受け継いだものではなく、西洋との相互作用を通じて創作された、近代的で新しい「伝統」なのです。

アヒンサーという「科学」

例えば、ガンディーがみずから糸車を回している写真を見たことがあるという方は多いでしょう。イギリス製の綿製品を拒否し、インドの伝統的な手法によってつくられた綿製品を着ることを呼びかけたものだとされます。

こういうこともあってか、ガンディーを西洋の近代や科学といったものを全面的に拒否したゴリゴリの伝統主義者のように思っている方もおられるようです。しかし、実際はそうではありません。

ガンディーが機械文明を激しく批判したことは事実ですが、彼は「研究」や「調査」や「実験」に関することばをよく用いた人物ですし、「科学」それ自体を否定したわけではありません。例えば、ガンディー全集にはこんな一節があります。

アヒンサーは科学です。科学の辞書には「失敗」ということばはありません。期待された結果を得るのに失敗しても、それがさらなる発見への露払いだということがよくあります。まさにその精神で、目下の使命に取り組み追求すべきなのです。

このようにガンディーは、自分の思想の根幹であるアヒンサー(非暴力)は「科学」であると明言しています。またガンディーは、ブラフマチャリヤと呼ばれる禁欲生活に入り、老若男女の協力者たちとともに長い年月に渡って「実験」(experiment)を行って、あまり困難を覚えることなく自己制御を守ることは可能だと主張しています。彼は、自分の「実験」にはある程度の「科学的正確さ」(scientific accuracy)があるとも主張しています(Gandhi Literature: Collected Works of Mahatma Gandhi 31, p.97参照)。ついでに言えば、ガンディーが書いた自伝のタイトルは、The Story of My Experiments with Truth(真理に近づく私の実験の物語)です。

ガンディーは、近代テクノロジーは否定しないが、それを所有する側としない側の格差を生むようなテクノロジー至上主義を厳しく批判していたのである。要するに批判の対象は西欧近代システムの中での科学の存在形態であり、ガンディーはそれに代わるべき独自の科学を構想していた。それは特権的な科学者の専売ではなく、むしろ一般の人びとによる民衆科学といってよい。

そこから、一九三〇年代の手仕事を基調にした糸巻き科学、カーディ―(手織り布)科学、あるいは村の科学、サティヤーグラヒー科学などが可能になる。

ガンディーが語る「ヒンドゥー教」も、古くからあるインドの「伝統」や文化をそのまま受け継いだものではありません。例えば、ガンディーは寺院の存在や、民衆が寺院に礼拝しようとすることを無下に否定したりはしませんでしたが、彼自身は寺院には参拝しませんでした。ガンディーの修行道場にも、ヒンドゥー寺院は併設されていませんでした。

これは、ガンディーの言う「ヒンドゥー教」には、プロテスタント的な要素が含まれていたということです。繰り返しになりますが、ガンディーは西洋の文化や科学や近代的思考と接触し、西洋のことばを通じてみずからの「伝統」を「発見」した人です。彼の語る「ヒンドゥー教」は、西洋との相互作用を通じて創作された、近代的で新しい宗教だったのです。

空なる現象の実体視

さて、話がここまできたら、現代のヒンドゥー教に関する問題についても少しだけ触れておきたいと思います。現代のインドでは、ヒンドゥー教とイスラム教のあいだで武力衝突などの事件も起きており、宗教間対立が問題になっていることをご存知の方も多いでしょう。

先ほど触れたRSSや、世界ヒンドゥー協会やインド人民党のようなヒンドゥー・ナショナリズムを掲げる団体は、インドは昔からイスラム教徒によって侵略され続けてきたが、「ヒンドゥー教徒」はそれに抵抗を続けてきたのであり、古来「ヒンドゥー教徒」とイスラム教徒はおよそ1000年に渡って対立を続けてきたと主張しています。しかし、これは事実ではありません。もちろん、宗教間対立が全くなかったなどということはありません。しかし、19世紀以前には、ヒンドゥー教とイスラム教のあいだには、今日のような大規模な対立はあらわれていなかったのです。

すでに述べたように、インド人自身が自分たちの「アイデンティティ」を示すことばとして、「ヒンドゥー」とか「ヒンドゥイズム」という語を使うようになったのは、19世紀になってからのことです。それまでは、教義や宗教的実践や習俗や民間信仰などなど、様々な要素を含み込んだ“ゆるい”複合体があるだけで、そこには我々は「ヒンドゥー教徒」であるという強烈な自意識はありませんでした。

例えばかつてのインドでは、スーフィーと呼ばれるイスラム神秘主義者たちがインドの人々を教化して、イスラム教への改宗を進めていく流れがありました。スーフィーたちは、禁欲に徹して世俗的な自己を放棄し、その束縛から脱して、真の実在である神と合一すべきだと主張しました。スーフィズムは、いわゆる梵我一如の思想と相通じるところがあり、スーフィズムと、現在我々が「ヒンドゥー教」と呼んでいる文化が相互に影響を与えあったり、融合したりする動きも起こってきます。「ヒンドゥー教徒」とイスラム教徒が、およそ1000年に渡って対立を続けてきたなどという単純極まる図式は成立しないのです。

また、インドのイスラム政権は、征服した場所の住民に強制的に改宗を迫ったわけではありません。例えば、ムガル帝国全盛期の皇帝であるアクバル(1542-1605)は、諸宗教の融和をはかって寛容な宗教政策をとったことで有名です。

それでは、なぜヒンドゥー教徒とイスラム教徒のあいだに今日のような大規模な宗教間対立が見られるようになったのでしょうか。これにはいくつかの要因が考えられます。

まず、イギリスによる国勢調査の影響です。イギリスは、インドの実情を把握するために、1872年に第1回目の国勢調査を実施しました。そのなかに、「宗教」という項目がありました。ヒンドゥー教徒・ムサルマーン(イスラム教徒)・ジャイナ教徒・キリスト教徒・パールシー(ゾロアスター教徒)・シク教徒・仏教徒・ブランモ・ユダヤ教徒のなかから一つを選び、どの宗派に属しているかも申告せよというのです。ヒンドゥー教徒の場合には、ヴィシュヌ派・シヴァ派・シャークタ派などまで申告させられました。

この国勢調査には「カースト」という項目も含まれていました。イギリスは、インドを理解するうえでは「宗教」と「カースト」が重要だと考えて、いろんなカーストを細分化し序列化したのです。かくして、それまではゆるくて曖昧だった「カースト」や「宗教」が明確に「分別」され切り分けられて、実体視されるようになってしまったのです。国勢調査は、「国民」や「宗教」や「カースト」の創作に介入し、インドの人々がそれまではっきりと意識してこなかった「違い」を掘り起こし、「俺たちとあいつらは違う」という「物語」を新たに創作し、分断をもたらす作用があったのです。

次に、新聞や雑誌などのメディアや、交通インフラの発達がそれまでの状況を変えたということもあります。インドでは、19世紀前半から郵便が徐々に普及し、19世紀後半から20世紀にかけて、雑誌や英字新聞や各地の言語による新聞が次々に刊行されるようになります。19世紀後半には鉄道の開通が相次ぎ、インドを縦横に走る鉄道網が発展していきます。

それまでのインドでも宗教間の対立が起きていたことは事実です。しかし、宗教間の抗争事件が起きても、それがインド各地に伝わるのには、かなり長い時間を要したと考えられます。そういうこともあって、ローカルな宗教間対立はあっても、宗教間の全面的対立状況が成立することはなかったのです。

しかし、雑誌や新聞などのメディアの発達によって、自分が行ったこともないインドの各地に自分と同じ宗教の人々がいることや、彼らが別の宗教を信じる人々と対立・抗争しているなどといったニュースが、一瞬でインド中に広まるようになったのです。かくして、それまでは無関係だった人々が、宗教という名のキズナによって結ばれ、一体感を強めていくようになりました。同時に、それと表裏一体の現象として、それまではなんとなく“ゆるく”共存していた人々を、自分たちとは違う宗教を信じる「敵」として意識するような心理も育まれていくことになったのです。

さらに、ヨーロッパの東洋学やインド学が果たした役割も見逃すわけにはいきません。ヨーロッパの東洋学やインド学の成果によって、インドに関する多くの知識がもたらされたことは間違いありません。しかしその一方で、こうしたヨーロッパの学問は結果的に、「ヒンドゥー教」を実体視して、「ヒンドゥー教VSイスラム教」という単純な二項対立図式を固定化する役割も果たしました。

というのも、かつての東洋学者やインド学者は、キリスト教やイスラム教と同様に、「ヒンドゥー教」というものが確固として存在すると考えました。彼らは、サンスクリット語で書かれた古典文献を、キリスト教の聖書やイスラム教のクルアーンに相当する「ヒンドゥー教」の聖典として位置づけました。

繰り返しになりますが、インド人自身が自分たちの「アイデンティティ」を示すことばとして、「ヒンドゥー」とか「ヒンドゥイズム」という語を使うようになったのは19世紀になってからのことですし、教義や宗教的実践や習俗や民間信仰などなど、様々な要素を含み込んだ“ゆるい”複合体があるだけでした。ところが、西洋の学問によって、「ヒンドゥー教」が明確に定義された「宗教」として意識されることになりました。イスラム教と、現在我々が「ヒンドゥー教」と呼んでいる文化との思想的融和や歩み寄りの歴史や、両者が“ゆるく”共存していた過去が意識の背後に追いやられ、二つの「宗教」の違いが強調されるようになったのです。

インド思想史や南アジア地域研究を専門とする山下博司(1954-)は、次のようなある意味おそろしい指摘をしています。

当時のインドの知識人は、西洋に関する知識のみならず、自らの文化や過去についても、ややもすると外国語の情報源に依存することが多かった。他者のインド認識が、知らず知らずのうちに、自己のインド認識の形成に関与し、固定化に貢献してしまうことになる。イギリスをはじめとするヨーロッパで形作られたインド観が、インド人にとっても重要な役割を帯びていくのである。

これまでに見てきたように、ローイもヴィヴェーカナンダもガンディーも、キリスト教や西洋の文化や近代科学に接触することを通じて「伝統」に目覚め、新たな「伝統」を創作していった人たちです。それを思うと、この指摘も納得していただけるのではないかと思います。

そういうわけで、教義や宗教的実践や習俗や民間信仰などなど、様々な要素を含み込んだ“ゆるい”複合体が、単一の「ヒンドゥー教」という「もの」として実体視されるようになってしまいました。先ほど述べたように、かつてのスリランカでも、宗教や宗派の違いは強く意識されておらず、人々は宗教の違いを超えて、ありがたければどこへでも参詣していました。ところが、キリスト教の宣教師による活発な仏教攻撃と、それに対抗する反キリスト教運動のなかで、仏教やキリスト教やヒンドゥー教といった個々の宗教が明確に「分別」されて実体視されるようになってしまい、分断が生まれてしまいました。インドでもスリランカでも、同様の事態が生じてしまったのです。

善意によって敷きつめられた道

インドでもスリランカでも、こうした分断が多くの悲劇を生むことになります。近年のインドで、過激派ヒンドゥー教徒がモスクを襲撃したり、イスラム教徒を殺害したりする事件が相次いでいることや、ヒンドゥー・ナショナリズムが排他性や攻撃性を強めていることをご存じの方も多いでしょう。

第二次大戦後のスリランカでは、シンハラ仏教ナショナリズムが高まりを見せることになります。「シンハラ人優遇政策」を掲げ、シンハラ・ナショナリズムを煽って1956年の選挙で圧勝し、首相に就任したソロモン・バンダラナイケ(1899‐1959)は、戦後のスリランカ政治に大きな影響を与えました。彼は、1959年に一人の比丘によってピストルで暗殺されてしまうのですが、その後二つの短期政権を挟んで、1960年に彼の妻のシリマウォ・バンダラナイケ(1916-2000)が首相に就任します。彼女はその後、(一時的に政権の座を譲りながらも)長きにわたってスリランカ政治の頂点に立つことになります(この人は、さりげなく世界初の女性首相だったりします)。

シリマウォ・バンダラナイケのもとでは、シンハラ人を優遇し、少数民族のタミル人を圧迫する政策が実行されていきました。危機感を抱いたタミル人たちは結束を強める動きを見せ、1970年代にはタミル人武装勢力が設立されていきます。当初はさまざまな武装勢力が併存していたのですが、最終的に力を持ったのが、タミル・イーラム解放のトラ(LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam)という組織でした。LTTEは、武力によってタミル人国家を分離独立させることを目指し、テロ活動を行いました。

こうしたなかで、1977年、1981年、1983年にそれぞれ大規模な暴動が発生し、民族的な対立はますます深まっていきました。

一九八三年の暴動はさらに大規模なものとなった。このときの死者は公式には四〇〇人ほどとされるが、実際は二〇〇〇人から三〇〇〇人が殺害されたとみられている。またコロンボだけで一〇万人以上のタミル人が住居を追われた。(中略)

さらに暴動に際して多くの政治家、軍、警察、その他の官吏たちが被害にあったタミル人たちを助けようとしなかっただけでなく、なかには直接的、間接的に暴動に加わった者があったという事実、あるいはそうした人々がその後も罰せられていないという事実は、多くのタミル人たちのスリランカ国家に対する信頼を徹底的に失わせるものとなった。(中略)

こうしたなかで一般のタミル人たちの武装勢力への支持は急激に高まり、武装集団は急速に拡大した。たとえばLTTEは一九八三年六月にはわずか七〇〇人の集団であったが、半年後の一九八四年一月にはその数は数千になっていた。

その後のスリランカでは、1983年から2009年にかけて、26年にもわたる血で血を洗う内戦が続いていくことになります。

民族間の対立を深刻化させた最大の原因の一つが、ダルマパーラを中心とするプロテスタント仏教の運動のなかで形成されていったシンハラ仏教ナショナリズムです。このイデオロギーは、シンハラ人仏教徒とそれ以外のコミュニティとの違いを強調し、敵意や憎悪を煽ることで民族間の対立を拡大させる大きな要因となりました。

先ほど述べたようにダルマパーラは、スリランカは仏教が栄えることが最初から約束されていた島であり、そこに住むシンハラ人は「アーリヤ人種」であり、選ばれた民であるいう仏教的選民思想を強調しました。彼が広めた「人種の純粋性」や「真の選民」という観念は、今もなお多くのシンハラ人の感情を掻き立て続けていると言われています。

このイデオロギーに従えば、他のマイノリティ集団は「恒久的なゲスト」ということになる。「本来ならばスリランカに存在しないはずの人々」と言ってもよいかもしれない。こうして、マイノリティは「適切な場所」にとどまる限りにおいてその存在は許されるが、自らの場所を忘れ、その境界を踏み越えたときには何らかの形で制裁が加えられなければならないということにもなりうる。スリランカで頻発したマイノリティへの暴力はそうした自らの「場所」を忘れた行為への罰なのであり、「適切な場所」を教えるためのレッスンであると解釈されるのである。その結果、多くの人々のなかではマイノリティへの暴力は完全に正当化され、罪悪感を伴うことなく執行された。

仏教教団の一部も、明らかに紛争の解決を阻害する勢力の一つとなっていました。例えば、1999年に政府が提出しようとした機会均等法案に対して複数の僧侶が、「この法案が成立したら焼身自殺する」と宣言しました(この法案は廃案になっています)。また、少数派に歩み寄る新憲法案が2000年に提出された際にも、仏教教団は大規模な反対運動を行い、この憲法案に賛成したシンハラ人仏教徒の葬儀をボイコットするという声明を出しました(この新憲法案も廃案になっています)[川島 2006a: p.240]。

ダルマパーラを中心とする人々が形成していったプロテスタント仏教は、国民的な「アイデンティティ」を形成し、独立運動とも結びついて重要な役割を果たしました。しかし独立後は、仏教原理主義を生み出して、シンハラ人仏教徒とタミル人ヒンドゥー教徒の民族紛争の激化させる主因ともなったのです。

私は、イギリスが悪いだのキリスト教の宣教師が悪いだのダルマパーラが悪いだのといった話がしたいわけではありません。ダルマパーラの思想や運動にしても、植民地支配下にあるスリランカの窮状を打開しようという切実な動機からくるものであったことは確かです。ただ、本稿で扱った新しい仏教は、既存の伝統宗派の歴史と同様に、功もあれば罪もあったとは言わざるをえないでしょう。

環流夢譚

ともあれ、本稿で見てきた新しい仏教も新しいヒンドゥー教も、西洋の人々がアジアの人々に対して、西洋文化を一方的に押しつけることでつくられたものではありません。逆に、アジアの人々が、昔からある現地の「宗教」をそのまま西洋に広めたというわけでももちろんありません。単純な一方通行の流れではなかったわけです。

一方の人々は、当時の自分たちが理想としていた「合理的」で「理性的」な人間像や、キリスト教に代わる「合理的」な宗教がほしいという願望や、「東洋の神秘」(?)を求めるロマンなど、自分たちが抱えていた問題や願望や精神的危機をアジアの「宗教」に投影していました。もう一方の人々は、西洋がもたらした近代という巨大な事態に直面し、自分たちの「伝統」に目覚め、「仏教(ヒンドゥー教)は、抹香臭い過去の遺物でも非合理的な迷信でもありません。キリスト教に劣らぬ合理的な宗教です。東洋には、近代科学と矛盾しないすばらしい宗教があるのですよ」とアピールしていきました。

かくして東西の人々が接触し、共鳴や反発や誤解や伝言ゲームや同床異夢やすれ違いなどが交錯し、複雑な動きが展開されることになります。そうやって東西の人々が、ディスコミュニケーションも含んだ複雑なキャッチボールを繰り返すなかで、「仏教というのはこういうものだ」「ヒンドゥー教というのはこういうものだ」というイメージが形成され、それが実体視されるようになって、それまでになかった新しい仏教やヒンドゥー教が生み出されていったわけです。

まず、インド社会の特徴として一般に挙げられる「カースト」を取り上げてみよう。「カースト」は、その名称自体がポルトガル語の「カスタ(血統、人種)」という言葉に由来するものであり、ヨーロッパ勢力のインド進出以降、とくにイギリス植民地期に、現在により近いかたちに再構築された側面をもつ。確かに植民地期以前にも、「カースト的」な社会秩序は存在していた。しかし、それが「カースト」と名づけられ、ヨーロッパ出身の学者、行政官、宣教師らによってさまざまな角度から論じられ、批判されるなかで、また、植民地政府による調査や法制度を通じて分類・規定されるなかで、その実態や意味は大きく変化し、現在我々が「カースト」として理解するようなかたちへと近づいていった。ただし、こうした変化が生じたのは、西洋のカースト認識がインド社会に一方的に押しつけられた結果であるとみなすのは適当ではない。インド社会の人びと自身が、この「カースト」再構築の過程に主体的に関わっていた点にも留意すべきである。彼らは、イギリス人行政官らにカーストに関する情報を提供し、ときには植民地政府の認識や政策に抵抗し、修正を迫る一方で、状況によってはそれらを利用しながら、自らのカーストを再編し、カーストの慣習に関する改革運動を展開した。「カースト」と同様に、「ヒンドゥー教」「アーリヤ人」などの宗教・人種概念、あるいは「インド史」認識も、イギリスとインド社会との「対話」的プロセスを通じて植民地期に再構築された側面をもつ。

日本語には「環流」ということばがあります。大気や海水が、地球規模で広い地域に渡ってめぐり流れることです。

ガンディーの宗教理解は、表面的にはヒンドゥー教の概念、用語を使うことでインドの偶像的存在になり、インド人のアイデンティティを明確にするためには決定的な役割をはたした。しかしそこでのヒンドゥー教はガンディー独自のものであった。その知識も基本的に翻訳を通じて得られたものであり、インドの伝統から現れたものではなかった。

(中略)

ガンディーのヒンドゥー理解を通じて、このような概念のやりとりや循環、言いかえれば「環流」が起こっていることを改めて検討し直す必要がある。ここでいう環流とは単なる東西交流や一方的な文化受容ではなく、相互に影響を与えながら、繰り返し「〇〇らしさ」が構築され改編されるプロセスをいう。ガンディーの例をとれば、まさにヒンドゥーらしさ、インドらしさの往還の繰り返しがそれにあたる。(中略)つまり、インドから西欧へ、そしてインドへと、ガンディーを媒介にした東西の複雑な交歓関係が実現していたことがよくわかる。

ガンディーが、東西を問わずさまざまな思想の影響を受けたというのは、ナショナリスト的心情を持つ人びとに受け入れがたいことは重々理解できる。しかし、それだけにガンディー思想は、聖人化される過程で西洋流に再解釈され、その上で大きな影響力を持ち、さらに今もってその聖化が続いている。それは、もともとのヒンドゥー思想やガンディーの思惑から離れた部分もあるが、そこで結実した括弧付きのガンディー思想は、それとして現実的に大きな力を持った。それがさらにインドやときには存命中のガンディー自身にも戻り、新たな装いでさらにまた現実世界に働きかける。このようにパッケージ化を繰り返して往還する文化的メカニズムを「環流」と称するが、まさにガンディー思想は環流を繰り返して今日まで影響力を保ってきた。もちろんその環の中に日本も含まれている。

現在の我々がイメージする仏教もヒンドゥー教も、いずれも東西の複雑な「環流」を通じて創作され、近代人にも受け入れられるような形にパッケージ化されていった「物語」だということになります。現在の目から見れば、時には滑稽に見えたり、また時にはミもフタもない話に見えたりするかもしれないけれども、東西の多くの人々が絡みあい、近代という巨大な事態を前に悪戦苦闘を繰り広げて、「環流」を通じて功も罪も含んだ新たな「物語」をつくっていった。その遺産を、我々はいまだに受け取り続けているのだということになるわけです。

スリランカ以外の地域の仏教改革運動

さて、本稿では近代のスリランカで起きた仏教の大きな変容を、ダルマパーラを中心に見てきました。このような仏教の変容は、スリランカだけでなく近代のアジア全域で(程度の差はあれ)生じた現象です。西洋が持ち込んだキリスト教や西洋文化や近代科学と接触し、近代という問題と直面することを通じて自分たちの仏教の「伝統」に目覚め、仏教を近代的なものへと改変して新たな「伝統」を創作していく動きが、アジアの全域で生じたのです。以下では、スリランカ以外の地域で見られた近代仏教の事例についても、ごく簡単にではありますが見ておきたいと思います。

タイ仏教の19世紀

まず、上座部仏教圏のタイでは、1830年代にラーマ4世(1804-1868。後に国王となります)によって仏教改革が行われました。ラーマ4世は若い頃に出家して、サンスクリット語やパーリ語を身につけ、学問を修めました。その結果、既存のタイ仏教のあり方に疑問を抱くようになります。その後キリスト教の宣教師を通じて英語やラテン語を学び、キリスト教や西洋文化に触れました。そして、これからの時代の宗教は「合理的」なものでなければならないと考え、タユマット派という改革派の宗派を新たにつくって、仏教改革を進めていったのです。この改革には、以下のような要素が含まれていました。

①タイ語ではなく、パーリ仏典に基づく仏教理解へと回帰しようとする

②現世利益を求めたり、善行を積んで良い果報を期待したりする仏教的な信仰を否定して、近代科学に反しないような「合理的」な形で仏教を解釈する

③仏教はキリスト教にも対抗しうる宗教だと主張する

④律を重視する

このように、本稿で見てきた近代の仏教を取り巻くいろんな要素が見られるわけです。

青い眼の比丘

次に、同じく上座部仏教圏のビルマも見てみましょう。西洋によるアジアの植民地化が進むと、西洋人がアジアの仏教寺院を訪れるハードルが下がり、アジアで出家する者も出てくるようになります。初期の出家者として特に有名なのが、イギリス人のアラン・ベネット(1872-1923)です。彼はビルマで出家し、イギリスに帰国した後も仏教を布教する活動を行いました(法名はアーナンダ・メッテイヤ)。ベネットは、黄金の夜明け団というオカルト団体のメンバーでもありました。有名な魔術師のアレイスター・クロウリー(1875-1947)に教えを授けて、大きな影響を与えました(本稿をここまで読んで下さった方は、こういう事実を紹介しても、もうあまり驚かなくなっておられるかもしれません)。

従来の通説では、アラン・ベネット(アーナンダ・メッテイヤ)のような西洋出身の初期の出家者たちは、中産階級出身で教育もある知識人だと考えられていました。しかし、近年の研究はそのような見方を覆しつつあります。

一九世紀の終わりまでには、東南アジアの港町には、ビーチコウマー(波止場ゴロ)と呼ばれ、本国で食い詰めてアジアに渡り、肉体労働で生計を立てていた労働者がいた。彼らのなかには食事と睡眠場所を求めて寺院に駆け込み、そのまま出家した者がいた。昼間から寺院で酒を飲んでるような「でもしか」白人僧侶が、ベネットの出家する以前から東南アジアにいたわけである。

この点については、1904年から1905年にかけて世界中を放浪して、1910年に“A Vagabond Journey Around the World”という旅行記(こちらで読めます)を出版したハリー・フランク(1881-1962)という人がいます。ハリーのこの旅行記には、当時のアジアで食いつめていたヨーロッパ人の船乗りや浮浪者や日雇い労働者の姿が記されています。この旅行記を読むと、彼らが食べ物や宿を得るために身近な宗教に改宗していたことや、ビルマの僧院にはそうやって出家したヨーロッパ人の坊主が散在していたことがわかります(p.272参照)。上座部仏教圏で出家した初期の西洋人には、こういうなんちゃって坊主たちも含まれていたのです(日本では、多分に美化された上座部仏教のイメージが流布しているせいか、こういう話はあまり知られていないのですが)。

ダンマローカの活動

とはいえ、このような「プアホワイト」の坊主はでたらめな者ばかりでもなく、信仰に篤い人もおり、なかには大きな活躍を見せた人物もいます。その代表がアイルランド人のウ・ダンマローカ(1856?-1914?)です。

この人は、つい最近になって研究者によって「発見」された人物で、まだわかっていないことも多く、生没年も確定していません。ダンマローカは、現時点でわかっている範囲では、アジアで出家した最初期の西洋人の一人です(ダンマローカが「発見」されるまでは、アラン・ベネットなどが上座部仏教圏で出家した最初期の西洋人だと考えられていたのですが、そのような見方は修正されることになりました)。

ダンマローカは、労働者階級出身で、やんごとなき家柄や裕福な家庭の出身ではありません。1850年代にアイルランドのダブリンで生まれ、アメリカに移住し、働きながらアメリカ大陸を横断して、太平洋航路の船員となり、1880年頃にビルマに到着しました。その後出家して正式な比丘となり、ビルマだけでなくタイやシンガポールなど東南アジア各地を訪れ、仏教復興運動を行いました(ちなみに、ハリー・フランクは1905年にダンマローカに会っています)。

ダンマローカは反植民地主義の立場に立って、講演・出版・学校の設立・キリスト教批判・禁酒運動などを行っており、その活動にはダルマパーラの運動と共通性が見られます。トマス・ペイン(1737-1809。アメリカはイギリスから独立して共和国を建設すべきだと主張し、フランス革命にも関与した革命思想家です)の著作をビルマで印刷・配布したりもしており、その活動には近代主義的な要素が含まれています。しかしその一方で、彼はビルマ仏教の伝統的な儀礼を擁護する立場も示しています。よってスリランカの仏教改革運動とは異なる側面もあり、「近代主義」の一言でくくれない部分もあります。ダンマローカはビルマ人からは広く支持を集め、その講演旅行は成功をおさめたようです。

ダンマローカは1902年に来日しており、浄土真宗本願寺派が設立した高輪仏教大学で演説を行っています。ちなみに、この年の10月10日に高輪仏教大学で行われた学友会秋期大会というイベントでは、仏教徒の村上専精(1851-1929)・キリスト教徒の内村鑑三(1861-1930)・ヒンドゥー教徒のスワーミ―・ラーマ・ティルタ(1873-1906)が、それぞれ演説を行っています。このイベントにはダンマローカや、アメリカやオーストラリアの神智学徒が出席していたことがわかっています。さながら、シカゴ万国宗教会議のミニ・ヴァージョンのようです。この頃には東京も、いろんな国からやってきた宗教の異なる人々が交流する都市となっており、「環流」が生じる場となっていたわけです。

ビルマにおける瞑想の「世俗化」

さて、ビルマでは、仏教瞑想が在家にも開かれていく流れも生じました。前回も述べたように、アジアの在家の仏教徒のほとんどは伝統的に、サンガに布施をしたり、現世利益を願ったり、戒という倫理を守ったり、死者供養を行うことを通じて、仏教を実践してきました。仏教瞑想を実践して「覚り」を目指していたわけではありません。仏教瞑想を行っていたのは一部の出家者のみであり、出家したうえで師から1対1で個人的に教わるものでした。

ところがビルマでは、少数の出家僧のみが実践していた仏教瞑想が在家にも開かれていく動きが生じ、在家でも仏教瞑想を実践する人々が出てくるようになります。このような流れを生み出したキーパーソンの一人が、レディ・サヤドー(1846‐1923)という比丘です。彼は難解な仏教用語を排除したわかりやすい語り口で語り、仏教瞑想を簡略化した新たな瞑想法を提示し、在家も「覚り」の智慧を求めて努力すべきだと論じました。

レディ・サヤド―が勧めた瞑想法はその後、サヤ・テッ・ジ(1873-1945)という弟子に継承され、サヤ・テッ・ジ⇒サヤジ・ウ・バ・キン(1899-1971)⇒サティヤ・ナラヤン・ゴエンカ(1924-2013)という流れで受け継がれていきました(サヤ・テッ・ジもウ・バ・キンもゴエンカも在家です)。そしてゴエンカの瞑想法が、欧米を中心に世界中に普及していくことになったのです。

ビルマの瞑想指導者の系譜としては、このレディ・サヤド―の系統とは別に、ミングン・サヤド―(1870-1955)の系統もあります。ミングン・サヤド―は、早くも1911年に、在家の人々に瞑想を教えるための瞑想センターを設立した人物です。彼の有名な弟子にマハーシ・サヤド―(1904-1982)という比丘がいて、マハーシの瞑想法も世界中に広まっていくことになりました。

これらの瞑想法はヴィパッサナー瞑想と呼ばれ、この50年ほどで欧米を中心に世界各地に広まりました。その背景には、在家も出家と同様に「覚り」を追求することができるし、追求すべきだという近代的で新しい思想があるわけです。

太虚と印順

次に、東アジアの大乗仏教圏についても一瞥してみましょう。中国では、中華民国時代に仏教の復興と改革に尽力した太虚(1889-1947)という僧がいます。太虚は、仏教は人道的・科学的・論証的でなければならないとして、「人間仏教」を主張しました。仏教は、人間が人間であることから離れて「神」や「鬼」になったりするものでもなければ、坊主になって山奥にこもったりするものでもなく、「人間」であることに立脚しながら社会を改良し、人類を進歩させ、世界を改善させることだと太虚は主張しました。さらに彼は、中国でこれまで行われてきた漢訳仏典に基づく仏教研究ではなく、インドのサンスクリット語の仏典に基づいた研究へと転換すべきだという原典回帰主義を説きました。そして自らもサンスクリット語の仏典に基づいて唯識思想を近代的に解釈し、唯識思想は近代の物理学と矛盾しないという主張を行いました。

太虚の弟子のなかでも、特に後世に大きな影響を与えたのが、台湾で活躍した印順(1906-2005)です。印順は、仏教によって社会改良を推進しようとする立場や、「人間仏教」のスローガンを太虚から継承しました。しかし、印順が唱えた「人間仏教」の中身は、太虚のそれとは異なるものになっています。太虚の人間仏教の思想は、第27回で紹介した如来蔵思想(仏性思想)を基盤としていました。ところが、印順は如来蔵思想の価値を否定し、人間仏教の基盤を「初期仏教」や中観思想に置き換えようとしたのです。

印順は次のように主張しました。釈迦が説いたのは縁起や無我の教えであり、「常我」(永遠に不滅の自我)を説くヴェーダとは異なる。ところが後世の仏教は、「真常の一乗」(如来蔵思想)を説くようになり、「常我」を説くバラモンの説に合流してしまった。密教も大きく見ればこの流れに含まれる。人間の欲望や神秘をそのまま認めるバラモンの説と化してしまったのである。中国仏教は如来蔵思想に基づいているうえに、祖先崇拝や占いや託宣といった要素を含んでおり、釈迦が説かなかった様々な夾雑物が入り込んでしまっている。“本来の”仏教は人間を中心とした教えであり、梵天や帝釈天といったインドの神々が取り込まれているのは布教をするための方便に過ぎない。大乗では仏が神格化されるが、それは誤りであり、“本来の”仏教は人間が仏になる教えである。中国仏教は釈迦の“本来の”仏教に背くものであり、それが中国仏教の衰退を招いた。ゆえに、「初期仏教」や初期大乗に基づく仏教を樹立すべきだ。

印順は、1943年に刊行した『印度之仏教』で、早くもこのような仏教観を語っています。このような主張が登場するのは、近代仏教学によって、如来蔵思想や密教の思想は後世になってから出現したものであることや、バラモン教やヒンドゥー教の梵我一如に近い面があることが明らかになっていったからです。ちなみに、のちに日本で印順と似たような主張を展開したのが、仏教学者の袴谷憲昭(1943-)と松本史朗(1950-)です。袴谷と松本は、ナーガールジュナの中観思想を高く評価し、如来蔵思想は無我や縁起の教えに反しており仏教ではないと主張して、如来蔵思想を基盤に成り立っている日本仏教を徹底的に批判しました。彼らの活動は「批判仏教」と呼ばれて、1980年代後半から1990年代にかけて、仏教学界で物議をかもしました。

これは余談ですが、印順の著書の『中国禅宗史』を日本語に訳した中国禅研究者の伊吹敦(1959-)は、次のように述べています。

著者が翻訳した印順の『中国禅宗史』の日本語版(一九九七年)が出版された際に、その挨拶を兼ねて印順に面会する機会があったが、当時、日本で話題になっていた「批判仏教」に言及したところ、印順は「日本にもそういう人がいるのか」と驚いていた。当時はよく分からなかったが、その言葉は、自分と同じ考えの人が日本の仏教学者の中にも現われたことへの賛意を示すものであったと思われる。

太虚とベトナムの運動

さて、太虚は近代のベトナム仏教にも大きな影響を与えています。ベトナムでは、太虚のベトナム訪問が一つの契機となって、1930年代に仏教復興運動が展開されました。仏教の国教化をはかり、ベトナムは西洋より“遅れている”という認識のもとに社会改革を行い、フランスによる植民地支配に対抗して独立を目指す動きが生じたのです(こうした動きには、仏教がナショナリズムの基盤を提供するという点では、近代のスリランカ仏教と共通性があります)。こうした動きは、第二次大戦後のベトナムにも受け継がれていきました。例えば、ベトナム戦争に抗議して焼身自殺を遂げた僧侶たちや、世界中で瞑想指導を行い、反戦運動家として活動した禅僧のティク・ナット・ハン(1926-2022)などには、こうした仏教改革運動の理念が受け継がれていると言っていいでしょう。

以上のように、近代的な仏教改革運動は、スリランカのみならずアジア各国で起きていたわけです。それでは日本ではどうだったのかというと、もはや言うまでもないかもしれません。近代の日本にも、これまでに紹介してきた仏教改革運動と似たような方向性の動きはありました。明治期の日本にも、ダルマパーラとよく似た思想を提示する人々がいたのです。そこで次回は、一般にはあまり知られていない近代日本の仏教改革運動の世界をのぞいてみたいと思います。今回はこれくらいにします。

(つづく)

参考文献

<和文>

赤松明彦『ヒンドゥー教10講』岩波新書、2021年

井坂理穂「「オリエンタリズム」とインド社会」、『新アジア仏教史02 インドⅡ 仏教の形成と展開』佼成出版社、2010年

井上禅定監修・正木晃現代語訳・山田智信解説『新訳・釈宗演『西遊日記』』大法輪閣、2001年

伊吹敦『中国禅思想史』禅文化研究所、2021年

大谷栄一・吉永進一・近藤俊太郎編『増補改訂 近代仏教スタディーズ』法蔵館、2023年

碧海寿広『科学化する仏教 瞑想と心身の近現代』角川選書、2020年

河口慧海『チベット旅行記(上)』講談社学術文庫、2015年

川島耕司『スリランカと民族』明石書店、2006年(a)

川島耕司「文明化への眼差し アナガーリカ・ダルマパーラとキリスト教」『国立民族学博物館調査報告』62、2006年(b)

佐藤哲朗『大アジア思想活劇』サンガ、2008年

渋谷利雄「スリランカ民族問題の歴史的背景」、『アジア・アフリカ言語文化研究 = Journal of Asian and African studies』30、1985年

島岩「西欧近代との出会いと仏教の変容 仏教の未来に関する一考察」、『北陸宗教文化』第10巻、1998年

庄司一平「19世紀米国ユニテリアン主義における教典の脱文脈化」『論集』44、2017年

杉本良男・高桑史子・鈴木晋介編著『スリランカを知るための58章』明石書店、2013年

杉本良男「ネオ・ヒンドゥイズムの系譜学」、『英領インドにおける諸宗教運動の再編』人間文化研究機構地域研究間連携研究の推進事業「南アジアとイスラーム」、2015年

杉本良男『ガンディー』平凡社新書、2018年

杉本良男『仏教モダニズムの遺産 アナガーリカ・ダルマパーラとナショナリズム』風響社、2021年

鈴木正崇「創世神話と王権神話」、『古事記學』1、2015年

竹内雅夫訳『マハーワンサ――スリランカの大年代記――』星雲社、2017年

『不滅の言葉』田中嫺玉・奈良毅訳、中公文庫、1992年

津田元一郎『アーリアンとは何か その虚構と真実』人文書院、1990年

那須理香「1893年シカゴ万国宗教会議における日本仏教代表 釈宗演の演説――「近代仏教」伝播の観点から――」、『日本語・日本学研究』5、2015年

平井久仁子「ヴィヴェーカーナンダのヒンドゥー教」、『南アジア研究』21、2009年

ルイス・フィッシャー『二十世紀の大政治家2 ガンジー』古賀勝郎訳、紀伊國屋書店、1968年

森孝一「シカゴ万国宗教会議 : 1893年」、『同志社アメリカ研究』26、1990年

山下博司『ヒンドゥー教 インドという<謎>』講談社選書メチエ、2004年吉永進一『神智学と仏教』法蔵館、2021年

吉村正和『心霊の文化史』河出ブックス、2010年

『四明余霞』第86号、1895年2月

『浄土教報』第8号、1889年5月25日

<和文以外>

John Henry Barrows, “The World's Parliament of Religions - Volume 1 The Columbian Exposition of 1893,” Diamond Publishers, 2017

Anagarika Dharmapala, “Return to righteousness : a collection of speeches, essays and letters of the Anagarika Dharmapala,” Anagarika Dharmapala Birth Centenary Committee, Ministry of Education and Cultural Affairs, 1965

Harry Alverson Franck, “A Vagabond Journey around the World,” 2018

Gandhi Literature: Collected Works of Mahatma Gandhi

R.A.L.H Gunawardana, “The People of the Lion: Sinhala Consciousness in History and Historiography,” Ethnicity and Social Change in Sri Lanka, Social Scientists' Association, 1984

Stephen Prothero, “The White Buddhist: The Asian Odyssey of Henry Steel Olcott,” Indiana University Press, 1996

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?