[誰かに聞きたくても聞けない] 採用広報の現場視点のお悩み7つを回答します

2023年2月、3月はウェビナー/対面イベントラッシュだったのですが、そのうちの1回にて採用マーケティングについての細かい話をしました。

細かい話というのは、

・ビジネスサイドの採用広報媒体選定はどうしたら良い?

・採用広報は職種別に分けたほうが良い?

・即効性がある採用広報は何か?

・「認知」を得るために最も効果的な施策は?

・運用体制はどうしたら良い?

・採用広報のKPIはどう設定する?

・社員のモチベーションを保つにはどうしたら良い?

この粒度感です。

これまでは割とマクロな内容の記事をリリースしてまいりました。

例えば、下記のような記事です。

ただ、本ブログでは細かい粒度感の内容で進めたいと多います。

※前述した箇条書きの問いについての回答を進めて参ります。

1. ビジネスサイドの採用広報媒体選定について

採用広報メディアとして選定するとしたら、Wantedly、note、自社のコンテンツメディアのどれが適切でしょうか?

というご質問を何十回と受けて参りました。その答えをご覧ください。

採用広報を掲載するプラットフォーム(メディア)については、職種や目的によって変えるようにしています。

まず大きな分岐としては、「エンジニア採用かそれ以外か」によってプラットフォームは変えるようにアドバイスをしております。

エンジニア採用「以外」の採用広報の記事については、Wantedlyかnoteの2択です。そして、当社はWantedlyを推奨しています。

その説明をする前に大前提として抑えていただきたいのは、採用広報の記事を書くプラットフォームとしては、正直どちらでも全く問題ありません。記事執筆時のUI/UXはnoteのほうが優れているのですが、Wantedlyが執筆しにくいわけでもありません。

ただ、重要なのが「フォロワー」の存在です。採用広報の記事をリリースした際に、フォロワーに「〇〇株式会社が〇〇という記事をリリースしました」という通知が届きます。フォロワーが0であれば、誰にも通知が届きません。そのため、皆さまはSNSなどで記事のリリースを拡散することが多いかと思います。このSNSでの拡散が大きなポイントとなっており、どんなに良い記事を執筆したとしても、拡散をしなければPVが100以下であることも散見されます。

つまり、採用広報を掲載するプラットフォームについては「使い勝手」よりも、「少しでも多くの方に見ていただける」というポイントの優先順位が高いと思っており、その観点で言うとWantedlyの順位が高くなります。Wantedlyは過去御社へ応募した候補者さまが自動的に御社のフォロワーになります。またどこかのタイミングで偶発的に御社のフォロワーになっていた方に対して、御社の記事のリリース通知が届きます。また、Wantedlyの採用広報記事のトレンドランキングに入るため、偶発的に御社の記事を見ていただける可能性もあります。

一方で、noteについては、一生懸命記事を頻繁にリリースしたとしても、フォロワーがつきにくい傾向があります。当社の代表の山根は、これまでに記事を200本程度リリースしておりますが、フォロワーは500程度です。一方で、当社のWantedlyのフォロワー数は1000名を超えています。そのためWantedlyのほうが良いのではないかと感じています。

長くなって恐縮ですが、エンジニア採用においてはまた話が変わります。エンジニア採用における採用広報については2通りに分かれます。それは「技術に寄った記事」と「一般的な記事」です。前者はテックブログと呼ばれ、エンジニア経験がないと内容が理解しにくいものの、後者は「エンジニアさんの入社ヒストリー」「エンジニアさんの組織」といったビジネスサイドと同じような内容を執筆するので同じ類になっています。前者については「はてなブログ」「Qiita」「Zenn」というプラットフォームを使うことが好ましいです。後者はビジネスサイドと同様にWantedlyを推奨しています。なぜならばフォロワーが多いからです。

2. 採用広報は職種別に分けたほうが良い?

前項と同じような回答になりますが、まずはこちらの表をご覧ください。

こちらは各職種にマッチした題材を6P+CGM+techという魅力項目で記載をした表です。ご覧いただくとご理解いただけるかと思うのですが、エンジニアとデザイナーのみ項目を追加しています。

次にこちらのスライドをご覧ください。

エンジニア、デザイナーブログで有名な企業さまを掲載させていただきました。

結論が最後になってしまったのですが、「採用広報は職種別に分けたほうが良いか?」という問いについては、「Yes」なのですが、規模感がそこまで大きくない企業様は分ける必要はありません。会社の人数が50名を超えてきたタイミングで検討をし始めるくらいで良いかなと思います。

ただ、エンジニア、デザイナーについては話は異なり、エンジニアチームやデザインチームが蘇生され、各チームの人数が2〜3名以上になってきたタイミングで、エンジニアやデザイナーに特化した採用広報があると素晴らしいと思いました。

3. 即効性がある採用広報は何か?

まずはこちらをご覧ください。

採用広報に即効性を求める前に知っておいていただきたいことを記載しています。

このスライドでお伝えしたいことは、

「どんなに良い(クオリティが高い)記事を書いたとしても、人の目に触れられなければ意味がない」

ということ。

つまり、どんなに気合いを入れて丁寧に記事を書いたとしても、その完成した記事が「拡散」されなければ意味がない、という意味です。

👆こちらの記事は選考フロー/ステップを記載しています。一般的な流れですね。

では、採用広報が最も効果を得たい選考フェーズはどこでしょうか?

おそらく、このような回答をする方が多いかもしれません。

👆認知度を上げたいが故に採用広報をしています。

ん?これ、違和感です。前述した通り、どんなに良い(クオリティが高い)記事を書いたとしても、人の目に触れられなければ意味がありません。そのため、採用広報を企画・執筆する側は認知度を上げることがミッションなのであれば、「マーケティング施策」も同時に実施しなければなりません。

ただ、皆さん「認知度」を上げたいと思っている企業様が多いのではないでしょうか?その場合は下記をご覧ください。

こちらは当社が感覚的に作成をしたグラフです。

ご覧いただけるとご理解いただけるかと思いますが、右3つにFastGrow、Forbes、NewsPicksと記載をしています。これらのメディアはメディアパワーがあります。メディアパワーとは、メディアとしてPVが得られやすい力、つまりユーザーをどれだけ抱えているかを表しています。

即効性という意味でいうと、Wantedlyやnoteなどでコツコツ記事を書くよりは、FastGrow、Forbes、NewsPicksで大きめな記事を書いたほうが圧倒的にユーザーの目に触れるスピードは早いです。

4. 「認知」を得るために最も効果的な施策は?

先ほどから認知の話が続いているのですが、「認知」を得るために最も効果的な施策は何なのかを記載したいと思います。

👆採用活動において認知を得るための施策を並べています。皆さまがイメージした通りの施策が並んでいるかもしれません。ただ、

👆皆さま、「スカウトメール」という記載があります。

「え、スカウトって普通に採用活動でしょ?」と思われた方がいらっしゃるかもしれないのですが、スカウトメールの配信は立派な「認知」活動の一つです。

皆さま、冷静に考えてみてください。スカウトメールは月間数十名もしくは数百名の方に送信します。送信者は送信先の方の顔と名前は分かりません。おそらく送信先の方も御社のことを知りません。

何が言いたいかというと、御社のことを「知らない方」に対してスカウトメールを送り、開封してくださった時点で「認知」をされるのです。そのため、スカウトメールは立派な認知活動の一つです。

👆ちなみに、スカウトメールの「再送」は取り組まれておりますでしょうか?再送はすごく大事です。開封のユニーク数も上がるでしょうし、2回目の再送、3回目の再送を実施している企業様も非常に多いです。ちなみにGreenは月間200通ずつスカウトメール送信ができますが、そこまで送信対象者がいないことから、スカウト月間200通を消化できることはあまりありません。ただ、再送は可能です。たしかGreenの仕様ではスカウト送信の14日後に再送が可能になっています。未読の候補者さまに対して、再送、2回目の再送、3回目の再送…という繰り返しは可能です。何度も再送するのはしつこい、という話は置いておいて、1回くらいは再送しても候補者さまからの印象は悪くならないはずです。

また、こちらに記載をしていないのですが、エージェントさんに求人依頼をして、且つエージェントさんに自社を気に入っていただけた場合は、面談時に候補者さまへガツガツご紹介いただけます。つまり認知を得ることができます。エージェントさまが魅力的に語れば語るほど、御社は良い認知を得ることができますね。

5. 運用体制について

採用広報の活動を進めるにあたり、ネックになるのは「マンパワー」。採用広報に取り組みたい気持ちはあるけれども、誰が企画するの?ライティングは?写真撮影は?となってしまいます。

2018年頃から採用広報に着手する企業が急増しましたが、2021年頃からは積極的に採用広報自体を外注する企業様が増えてきた印象です。下記をご覧ください。

👆こちらに記載がある通り、採用広報の全てを外注する企業様も多いですし、インタビューとライティングだけ外注する企業様もいらっしゃいます。ちなみに当社は採用広報の全ての範囲において担当させていただくことはあるのですが、ここ最近は特に発注いただくことが増えた実感があります。

そのため、運用体制にお悩みの企業様は、一度 外部の企業様にご相談いただいても良いかと思います。

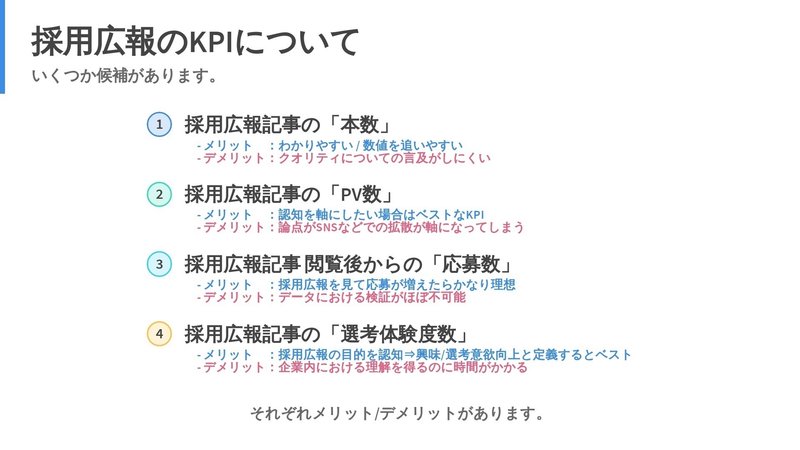

6. 採用広報のKPIについて

採用広報のKPIをどこに設定するのか?

このご質問をいただくことは非常に多いです。まずこちらをご覧ください。

こちらに記載をしている項目をKPIとして設定される企業様が多いイメージです。ただ、当社としては②と③はお薦めしません。本ブログで何度か記載をしておりますが、採用広報=認知獲得ではありません。認知獲得をしたい場合はマーケティングの施策を打つべきです。そんな中、安易にPV数と応募数にKPI設定をすることは危険です。PV数はマーケティング施策が必要になります。応募数は「必ずしもその採用広報の記事を読んで応募にいたったことが証明できない」ことが多いです。そのためKPI設定する場合は注意が必要です。

一方で、①と④に設定するのはお薦めです。理由は上記のスライド記載の通りです。

👆選考体験度とは、選考中に候補者さまが御社に対してどのように感じているのかを数値で表現することです。

今回は採用マーケティング/採用広報が主題ですので、自社の採用広報を候補者さまがどのように感じていただけていたのか?というアンケートを取ります。

細かい話をすると、カジュアル面談前にアンケートを取得するのか、選考終了後にアンケートを取得するのかはその企業様次第ではありますが、母数を集めるためにカジュアル面談後がお薦めです。

7. 社員のモチベーションを保つには?

採用マーケティング/採用広報はどうしても社員の協力が必須です。

また、社員に執筆をご依頼する場合は尚更 協力依頼をしなけれなりません。

ただ、積極的にご協力いただける社員もおられますし、なかなか手を動かしてくれない社員もおられます。そんな中でどのように協力をしていただくかの施策をいくつかご紹介したいと思います。

アドベントカレンダーはやはり良いですよね。

オーソドックスな施策になりますが、ブログ執筆が進まない理由は、

「あ、ちょっと間に合わなそうなので、今回僕パスしてもらって良いですか?」

の比率が非常に高いこと。

ただ、アドベントカレンダーで誰がいつブログリリースするのかを外部向けに発表をしておくと、20名中18名くらいは予定通りリリースしてくれます。

ただ、やはりオーナーは非常に重要です。

ここでいうオーナーはマネージャータイプorリーダータイプが良いです。

現マネージャーが担当することが多いのですが、盛り上げ役と言いますか、メンバークラスでもリーダー気質の方がおられると思うので、副リーダーとしてお願いすると採用広報系/ブログ系は上手く回ります。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。

最近リリースをしたポテンシャライトのノウハウを取り入れたATS Opela(オペラ)にご興味をお持ちの方はこちらよりご連絡ください 👇

今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。よろしければフォローもよろしくお願い致します(左上クリックいただき、「フォロー」ボタンがあります)👆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?