非ずのこころ 本の紹介#3

おはようございます!

クマ犬ぽたです。

今日は本の紹介です。

さて、三回目になります。

非ずのこころです。この作品も感銘するところや前回の下村湖人先生にも通じる箇所がありましたので、合わせて紹介していきます。

○はじめに

著者について

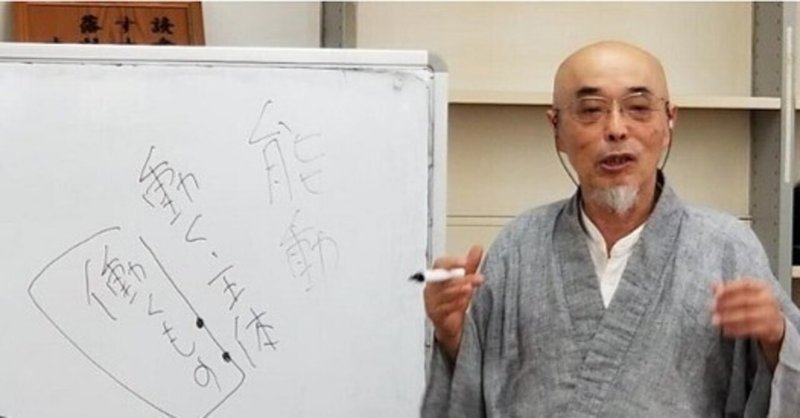

形山睡峰

昭和24年、岡山柵原町(現美咲町)生れ。

大学卒業後、東京中野の高歩院住職・大森曹玄老師の下で出家得度。曹玄老師に嗣法の後、各所にて禅会を開催。昭和63年、茨城出島村(現かすみがうら市)に菩提禅堂が建立され、堂主に就任。平成19年同市宍倉に無相庵を開創、今日に至る。

○まえがき

人はみな、真人(己を真実になす人)になろうと生きている。偽人(己を偽りになす人)になろうとして生きる者は、一人もいない。

されば、われわれの日々は、一々がそのための実行である。

朝目覚めてより、夜眠るまで、行住坐臥におけるいっさいの思いや行為は、ただ本来の真人の確認である。

行住坐臥とは、歩き、止まり、座り、臥す、日常のふるまいなどをいいます。

自分探しというのしていたこともあるので、旅に出ては何処かに自分は無いかを探し回っていたこともあります。己とは何かということですね。

結局、内なる自分に外へ出たところで出逢えないので、瞑想とかで思索をするようになります。

ドイツの詩人のヘルマン・ヘッセが『デミアン』でいう。

「すべての人間の生活は、自己自身への道であり、一つの試みである。どんな人もかつて完全に彼自身でなかった。しかし、めいめい自分自身になろうと努めている。

・・‥‥われわれすべてのものの出所、すなわち母は共通である。われわれはみんな同じ深淵から出ているのだ。みんな、その深みから一つの試みとして、一投として、自己の目標に向かって努力している。われわれはたがいに理解することができる。しかし、めいめいは自分自身しか説き明かすころができない」

ヘルマン・ヘッセは車輪の下を高校生のときに買って読まずに何となく、その本にある文章を引用したりして、読書感想文を書いていました。

読書習慣の無い当時の私が読書をするというのは、雲を掴むようなことであったからだ。

しかし、このデミアンにある文章や執行先生の「友よ」に収められた詩を読んで、ものの見方が大きく変わりました。

外に答えを求めると言うことが、煩悶、苦悩、諍いをつくるのことになっている。これは己の魂のうちに直に求めようとしなかったからであると言っている。

・日本人の妙なる感性

主語をいわないで済ませてきた

ここは日本人によくあるのですが、主語が無い事が多いのです。

会話の中でお互いが通じ合っていて、共通したことがわかっているからです。

あえて言わないようにする、曖昧にすることで、言霊の力を封じているということもある。

口は災いの元というのは、口から出る響きが、善い力が呼び起こされる奈良いいんだけど、悪い力も呼び起こされることが怖いのです。

特に主語となるような言葉には強い霊力があるように感じてきたのである。

両親はよく周りから主語が無いと言われるのだけど、これは日本人としては合っているのであり、言うことを避けているのである。

前はよく主語がないと言うことを家族共々揶揄されて嫌だと思っていたけど、この本にもあるように、畏怖から使わないようにしてきたなら良かったのかも知れないです。

・言葉では言い尽くせない真意のある

真実の心は、どんなに他人に訴えても、伝わらない。真実の思いを言葉に出せば、出すたびに真実の思いから遠ざかる。真実と思いが別々になって、不自由なままで終わる。実に言葉とは、そういう性質のものである。

俳句や短歌、詩が人の心に響くのは、私たちの心に、言葉では言い尽くせない真意のあることを、本心のところでちゃんと予感しているからなんですね。

○他と比べて自己確認している

・雑念妄想が憂いのもと

禅に、「君看るや双眼の色、語れざれば愁い無きに似たり」という言葉がある。君は私の両目の色を見たことがあるだろうか。人には何も話したことがないから、心配事や苦しみなど何もない者のように見えるだろうが、心の底ではいつも深い悲しみのなかにあるんだよと。むろん、どうしたら人々の悩みや苦しみを除くことができるだろうかとの思いにかられての悲しみ愁いである。

この文を読んで、祖母の慈悲深い様子を身近に見ていた私は、彼女の気持ちも顧みずに好き勝手からかっていたんだけど、本当は心配症であったし、それを理解出来たらばとも思ったこともありました。慈悲の心を養うこと。それは悲哀を経なければわからないかもしれない。

○我と物と一如になって在る

・今に在らず我に非ず

真実の主体が正しく働いているとき、鏡は他の物を映して誤ることがない。つまり鏡自体は、その主体を現さないことで、かえって自身の主体をが正しく働いていることを証明して見せているのである。

われわれが自他一如になっているとき、真実の「我」を見ることができないのも、この鏡の主体と同じである。われわれの心も、我以外の物を正しく心に受けることで、かえって真実の「我」が確かに在ることを証明している。だからつねに「我は我に非ず」の物取して、ここに働いている「我」自体を現さないことで、かえって真実の「我」の働きを自在にならしめているのである。

鏡は常に前に来たものを映します。何も映さないような鏡は、鏡ではない。ではいったい、鏡自体の主体はどこで見ることができるのか。

鏡の主体を見ようとすれば、何物も映っていないときの鏡を見るほかないのである。

自我をなるべく無くすとかも実践の中でやってきて、鏡の喩えが我は我に非ずの事をわかりやすく説明していると思います。

○帰雲老師に訊く

・知ることに非ず

「ほんとうは、知るでも知らないでもない。ただ知ることは非ずなのだ。命の真実の在りようは、有るでも無いでもない。ただ『非ず』というほかないのだよ。」

有るも無いもない。その境地とは、私もそこに至るまで、日々鍛錬を重ねていく事の大切さや、生命について思いを馳せたり、省みたりすることもあります。日々そのような思索を経て経て経続けられるかである。

ここに継続する力が試される。

そのときはわからなくてもいい、いずれわかるときがくる。

老師の達観した境地と半ば修行や見習いが思索して導き出す答えには雲泥の差がある。

だからこそ、老師に憧れを抱くのだろうし、尊敬する人は日常から違うのであるのだと思い知らさせる。

○大いなるかな心や

栄西禅師は心は無限に大きなものだとして、次のように説いたことがある。

「大なる哉、心や。高きは極むべがらず。而るに心は天の上に出づ。地の厚きは測るべからず。而るに心は地の下に出づ。日月の光は踰ゆべからず。而るに心は日月光明の表に出づ。大千沙界は窮むべからず。而かるに心は大千沙界の外に出づ。其れ太虚か。其れ元気か。心は即ち太虚を包んで、元気を孕むものなり」

自らの生きる力は、また他に生かされてゆく力でもある。この力、見たりつかんだりできるような具体的な姿形をもったものではない。だが、いっさいを生み育くむ無量の働きとしてどんな生命体にも具わってきたのである。

これらを大いなる心やと呼びかけたのである。

この心が天の高さも地の厚さも、日月の光も大宇宙大きさも超えたものだといったのは、別に働いている心がなくては、天地も光も宇宙も存在してこなかったことに気づかされたからであった。

それで「心は即ち太虚を包んで、元気を孕むものなり」と言ったのである。「太虚」とは宇宙の無限空間のことである。「元気」はその宇宙を在らしめている根源の創成力である。

ご先祖さまから受け継がれてきたバトンがあって今の自分が存在しているということ、そこには大いなる心の働きがあると思います。

そうでないと産ませようという別の力無しには自己が産まれてくることは出来なかったからである。

有り難い気持ちにもなりますね。

・相対のなかの非ずのこころ

現在の幸福を喜ぶものには、必ず以前に不幸だった経験がある。今の不幸にを嘆く者には、必ず以前に幸福の経験がある。(中略)

人生を見直してみると、不幸に耐えてきた経験が、かえって幸福を呼び込む原因になっていることがある。

思い当たる節はこれまでにもあります。

どちらがいいとか悪いとかもなく、それが運命であるならば、体当たりの精神で挑み続けるだけである。

そこに善悪のフィルターや幸不幸と思わずして、ただただ受け入れていけばよいのである。

一喜一憂しない、粛々と為すことを積み上げていくに尽きる。

終わりに

本の紹介#3までしてきましたが、この三冊は禅に繋がる教えのなかでも、より実践して意識しやすいもので、今回の三冊目の「非ずのこころ」というのは、日本人固有の思考法の再構築になっています。そして新たな哲学が打ち出されていくであろうと著者は述べています。

あとがきにも触れていますが、禅と哲学そして、西田幾多郎先生にも通じてくるあたり、私のあくなき探究心に火が灯り、更に哲学の道へと誘われていくようでした。

この本を紹介して下さった、読書のすすめさん、執行先生そして、著者との出逢いに感謝して今回は終えたいと思います。

この三冊は丁寧に気になったところをピックアップしたかったので、長くなりましたが、これからの本紹介はもう少しコンパクトにお伝えしていければ思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

それではまた👋

ご機嫌よう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?