「お母さんは、せなけいこ。私はルルちゃん」絵本作家の母と落語家の父を持つ、くろだかおるが振り返る、ちょっとかわった家族の思い出 大人編(最終回)

『ねないこだれだ』『おばけのてんぷら』などで知られる絵本作家のせなけいこを母に、落語家六代目柳亭燕路を父に、そして言語学者の黒田龍之助を兄に持つ、絵本作家のくろだかおるさん。2020年9月に刊行した絵本「おとうふ2ちょう」の打ち合わせでお会いする度に、かおるさんは担当編集の私に幼少期の家族とのおもしろエピソードを語ってくださいました。でも「ちょっとまって! これを私だけにとどめておくのはもったいない」ということで、この度noteでエッセイ「ルルとかおる」を書いていただくことに。ルルちゃんとして絵本に描かれた幼少時代から3児の母になった現在まで、うらやましくもちょっと変わった家族の時間を振り返っていただきます。

くろだかおる(黒田薫)

絵本作家。和光大学人文学部人間関係学科卒業。リズミカルでユニークな世界観が多くの読者を魅了している。父親は落語家の6代目柳亭燕路(1991年没)、母親は絵本作家のせなけいこ(瀬名恵子)、兄は言語学者の黒田龍之助。作品に、『ゆうれいとすいか』『ゆうれいとなきむし』『ゆうれいとどろぼう』(以上ひかりのくに)、『はやおきおばけ』『おまつりおばけ』(共にフレーベル館)、新刊に母親とのエピソードから生まれた『おとうふ2ちょう』(絵・たけがみたえ/ポプラ社)がある。

せなけいこ(瀬名恵子)

東京に生まれる。モダンな作風で知られる画家の武井武雄氏に師事し、絵本の世界に入る。1970年に、「いやだいやだの絵本」(福音館書店)でサンケイ児童出版文化賞を受賞。絵本作家として独自のスタイルを確立する。ユーモアあふれる貼り絵で、おとなから子どもまで幅広い層に支持されている。作品に、『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』(以上ポプラ社)、「あーんあんの絵本」シリーズ(福音館書店)、「せなけいこ・おばけえほん」シリーズ(童心社)他多数がある。

六代目柳亭燕路

東京に生まれる。五代目柳家小さんに入門し、1968年、真打ちに昇進し6代目柳亭燕路を襲名。落語家としてのみならず、落語研究家として、古典落語の普及に尽力した。著書に『こども寄席』、『子ども落語』『落語家の歴史』など。

幼少期編、小学生編、思春期編、両親の新婚編はこちらから。

絵本について詳しくなった書店時代

社会人になったルルちゃんこと、私くろだかおるは、父(柳亭燕路)が亡くなる前の20代前半、絵本専門店で働いていた。そこは社長と私を合わせて4人でやっている所だった。

ここでたくさんの童話や絵本に出会い、私は今まで知らなかった数々の本を読んだ。もちろん、絵本屋さんだからちゃんとレジ打ちもしたし、プレゼント包装もした。「どういう本がプレゼントによいかしら」というお客さんの要望に答えることも大事な仕事の一つだった。

お店は百貨店のベビー用品売り場の一角にあったため、時々有名人も買いに来た。そんな時はすかさず接客を買って出て、おすすめ本を探してはササッとリボンまでかけて手渡した。同僚からは「ずるいよ、ルルちゃん」と言われたっけ。

今まで自分のためだけに読んでいた本との向き合い方が変わる日々。本の勉強はとても大切だった。お店では、おすすめ作品を載せる簡単な冊子も作っていて、私は絵本、同僚は長編文学など、それぞれジャンルを受け持って紹介記事を書いた。そんな日々を過ごすうち、だんだんと本に詳しくなっていった。

子どもを惹きつけるのは難しい

この仕事で初めて出会ったのが、“絵本の読み聞かせ”というもの。何しろ初めてだったので、どんな本を読むと子どもたちが興味を持ってくれるのか、手探り状態。子どもは正直で、ちょっとでも面白くないと思えばすぐにどこかへ行ってしまう。子ども心を惹きつけ、かつ30分間集中してもらうというのは難関そのもので、最初はボロボロだった。

しばらくたつと慣れてきて、子どもたちが飽きてきたなと思ったら、抑揚をつけて空気を変えた。小さい頃、落語家の父にしてもらった抑揚たっぷりの読み聞かせの影響も多少はあるかもしれない。でも先輩には、「あまり抑揚をつけないほうがいいのよ」とも言われた。

そういえば、親の影響はいたるところに出るもので、言語学者の兄も「論文についついオチをつけてしまう」と言っていた。これも、落語家の父の存在なくしてはありえないだろう。

母とのふたり暮らし

その頃は東京の大森で兄とふたり暮らしをしていたが、父の急死により、私は猫のルナを連れて逗子で母・瀬名恵子と暮らすことにした。母は平気そうな顔をしていたけれど、実は全然大丈夫じゃないのを分かっていたから。

変わらず忙しそうに絵本制作に打ち込む母だったが、夜になると彼女の部屋で、ストーブの前でとりとめのない話をした。思い返すと平穏な日々だった。

しばらくは逗子の家から仕事場に通っていたのだが、何しろ遠くとても疲れる。私は絵本屋さんを辞め、逗子市立図書館に勤め始めたのだった。

そこからまた、図書館の本をたくさん読むという生活が始まった。私がその頃とても興味を持ち読み込んでいたのが、アウシュビッツやナチスの暗黒時代について書かれた本。たまたま棚の整理をしていた時に手にとった写真集に衝撃を受け、そこから夢中で図書館中の本を読んだ。それから、第二次世界大戦の本もほとんど読んだ。

自分の知らない歴史

今まで父や母から疎開の話は聞いていても、戦争についての詳しい話は聞いてこなかったし、本人たちも話したがらなかった。自分が今まで生きてきた中で、聞いてこなかった話がこんなにもたくさんあるのかと驚き、そして図書館にはそれが揃っていることにも気がついた。

子どもたちに事実を伝えたい

戦争について読み漁った私は、夏休みになると、子どもたちの前で絵本のお話会を開いた。大きい子向けの勉強会では、「戦争」について30分話をした。そこに主観は挟まず、「そう遠くない時代に、動物園で動物たちがご飯をもらえない時があったんだよ」といった内容だったが、私は子どもたちにちゃんと事実を伝えたかった。

現金なものだな

そんな日々を過ごしていくうちに、気づけば私のお金は貯まり続けていた。何しろ図書館の本を読む生活は一銭もお金がかからない。新しい本も古いものも読めて、休日も読書でどこにも行かず、お金がすぐ貯まる。

100万円貯まった時、母に「ねえ、物騒だから銀行に預けるとかしたら」と言われ、100万円を持って逗子の銀行へ行った。窓口の人がそれまですました顔をしていたのに、100万円を出したら急に対応がものすごく丁寧になったので、本当に「現金なものだな」と思った。そんな気楽な生活をしながら、私は漠然と、絵本の文章を書く人になりたいと思うようになっていた。

幸せだった幼少期の記憶

小さい頃から作文では賞をたくさんとってきて、書くことが好きだった。

なぜ絵本を? と聞かれるとその答えは自分の幼少期にあるように思う。思い返すと、5、6歳のころが一番幸せだった。両親もおばあちゃんも、伯父さんのゴロちゃんもいて、兄とは同じ部屋。毎日が楽しかった。

寝る前は兄とふたりでお話を作っていた。下の階から大人が上ってくる足音がすると「警戒警報!」と言って寝たふりをした。兄とのおしゃべりは本当に楽しく、大人になっても、紅茶だけで朝の5時まで話せるような仲だった。そして、そのおしゃべりの先にあることを、書くことにつなげていきたいと思ったのだと思う。

いつか誰かに言われたことがある。「ルルちゃんのお話、おもしろいから全て書き留めたらいいじゃない」と。ただ、母の考えはこうだった。「絵本をつくる時は、どんなに面白いネタでも一度流して、その中から少し残すのよ。だから、たくさんの絵や映画、本を見た方がいいのよ」と。

はじめての出版

はじめて母と一緒に書いた絵本『ゆきだるまのあたま』を出したのは、この頃だった。

1993年 黒田かおる・作/せなけいこ・絵(鈴木出版)

2008年単行本化(金の星社)

でも、本を出した後もまだこれを一生の仕事にするとは思っていなくて、イタリア語の習得に没頭したり、自分で絵も描いてみようと勉強のために「セツ・モードセミナー」に通い始めた。本当は夜間の部に入りたかったのだが、すでにいっぱいだったので図書館勤務を辞めて昼の部に入った。

「君の絵は幼稚園児の絵!」

セツ・モードセミナーに通い始めると、石膏像を木炭で描いたり、着衣デッサン、ヌードデッサンを描いたりした。長沢セツ先生は、「よーく骨を見て描きなさい」と言っていたので、私は本当に骨を描いていたっけ。

水彩画の時間、セツ先生に「君の絵は幼稚園児の絵!」と言われショックを受けたが、よーし、それなら!ということで、自分でテーマを決めて、モデルさんをちょっと抽象化して、色も変えて描いてみた。すると、ある日100枚程並んだ絵の中から「今日の一番はこの絵!」と私の絵が選ばれたのだった。

「この絵を描いたの誰?」と聞かれ「はい、私です」と手をあげたら、「あなた、デッサンは下手だけど、色の使い方がすごいわね。まるでマチスみたいね。何の絵の具を使っているの?」と聞かれた。「サクラ絵の具です」と答えると、「へえー、サクラ絵の具でこんな色を出せるのねえ」と大いに褒められた。えっへん。それでコツを掴み、それからは度々選ばれるようになった。しかし私は困ったなあ、とも思っていた。

小さな頃から母親の教育でたくさんの絵を見ていたので、自分の絵をちっとも良いと思えないのだった。こんなの絵じゃないや、と。ただ、セツ先生がする講義は面白く、「ねえ、あなたも恋人の足とかなめたくなるでしょう?」などと言うちょっと変わった人だった。

男の子が大好きで、女の子には厳しかった。

『ゆうれいとすいか』

その頃、自分の作と絵で絵本と紙芝居を一冊ずつ手がけたが、その後は文章の方だけで頑張ることにした。そしてその後に出したのが、『ゆうれいとすいか』である。

1995年 くろだかおる作 せなけいこ絵(ひかりのくに)

1997年単行本化

この絵本は、母と二人で日本画の展覧会で観た絵がきっかけになった。幽霊が井戸から出てスイカを食べている絵があり、「あ、面白い! コレ、書けそう」と思ったのだ。お話を母に見せたら、スラスラスラっと5分ほどでラフを書き、出版社で刊行が決まった。ところてんつきから小さな幽霊が出てくるシーンがあるのだが、会議では「今の子はところてんつきを知らないのでは」といった意見も出たらしい。ところがいざ出版されると、その場面が子どもたちに一番人気のシーンとなった。

直感でしか書けない

私の場合、お話は練ったらなかなか書けない。直感で出てくるものしか、うまくいかないのである。この時、ようやく絵本づくりを一生の仕事にしようと決心をした。一応これが自分の代表作であり、いまだに版を重ねて読んでもらえているので、ありがたいことである。奈良美智さんが好きな絵本として、“くろだかおるの「ゆうれいとすいか」”と挙げてくれたことがあり、感激した。たいていの人は、“せなけいこの”って言うんですけどね。

2000年代に入り、『はやおきおばけ』や『おまつりおばけ』を出した。これも母との共作である。

2002年 くろだかおる作 せなけいこ絵(フレーベル館)

2021年新装版刊行

2004年 くろだかおる作 せなけいこ絵(フレーベル館)

2021年新装版刊行

わたしの結婚について

こうやって母と絵本の共作を出していた頃、私はすでに結婚していた。

今の旦那さんになる人は、私にとって当時「大学時代の友人の友人」であった。初めて会った時の話。23歳の私は、その友人の家でやる飲み会に呼ばれた。友人と同郷である彼も来るというので「どんな子?」と聞いたら「最近父親を亡くして、本が好きなやつ。高校の友達」と非常な大雑把な回答だった。

第一印象は……悪かった。痩せていて手がヒョロヒョロっと長く、目がギョロっと大きく、話はなんか生意気な事を言う人だった。「うん、キミのいう事はわかるよ」などと言われ、カチンときたものだ。

その後、2度目に会った時の印象が大きく変わるのである。また友人の家で会ったのだが、ガチャっと玄関が開いて、その人が入ってきた時、私は一目で「あれ、わたしこの人と結婚するかも?」と思ってしまった。それくらい、前に会った時と印象が違った。いつのまにか爽やか青年になっていたのだ。その日は楽しく飲み会を終え、私はその人と文通を始めた。その人も、私のことを前と違うと感じていたらしく、実に楽しい手紙のやりとりであった。

青い扉宛に届く手紙

ちなみにその頃、私は母との5年のふたり暮らしを終え、『おしいれのぼうけん』の作家、田畑精一さんの家で居候をしていた。週1回の家の掃除を条件に安く部屋を貸してもらっていた。その部屋は青い扉の別棟一階部分で、田畑家の人々は二階部分に住んでいた。なので、彼が私に手紙を出す時は住所の後ろに「青い扉」と書けば郵便屋さんも間違えることなく手紙を届けてくれた。

手紙の内容はラブレターらしくなく、「生きるとは」とか「人生とは」という禅問答のようなものだった。そして、何か月か手紙のやりとりをするうちに、青い扉の部屋に彼もしょっちゅう遊びに来るようになっていた。

すると、「あれ、私たち別に離れて暮らしていなくてもよいんじゃない?」という訳で結婚することになった。母に会わせると、彼の目が「武井武雄先生(母の師匠)の描く猫の目に似ている」ということで気に入られ、誰からの反対もなく、私たちは三鷹で一緒に暮らし始めた。

さて、その人の名前は栗林君と言って、私は栗林薫になった。でも未だに24年経っても慣れない。「くろだ」で書く仕事をしているからかなあ。ちょうど、瀬名さん(母)が黒田にずっと慣れないように……。まあ、母の場合は、「黒田さん」と呼ぶのはお医者さんくらいで、あとの人は「先生」か「瀬名さん」か「瀬名先生」だから。以前間違えて、「瀬名恵子」でパスポートを作っちゃったこともあったっけ。

最初の出産

長男がお腹にいるはじめの頃、私は練馬区にある図書館に勤めていたのだが、お医者さんに切迫流産しかかっていると言われ、3月末の予定より早く辞めることになってしまった。図書館のみなで豊島園の夜桜を見に行く約束をしていたので、とても残念だった。

本当は三鷹の病院で生むはずだったが、どうも赤ん坊が生まれる予定日前後はもうベッドが埋まっており、そこでは産めないようだった。よくよく考えた私は逗子の家に生活の拠点を戻すことにした。そして旦那も、今の部屋の契約期限が切れた後に引っ越してくることになった。ただし母も仕事をしているので、期限は赤ん坊が小学生に上がるまで、ということで、夏前に逗子の家に猫(ルナ)と私だけ、先に引っ越した。

出産直前まで私はすごく元気で、時々古巣の逗子図書館へ行っては、皆と事務室でおしゃべりをしていた。誰かがどこかへ行く相談をしていると、うらやましくなって「はい、それ私も行く」と言っては「ダメよ、ルルちゃん(逗子ではそう呼ばれていた)、その日は予定日でしょ!」と叱られていた。チェッ、予定日ぴったりなんかに赤ん坊はそうそう出てきませんよ、と思っていたら、予定日の前日から陣痛が始まり、予定日ぴったりに生まれた。

2人目、3人目も誕生

私は3人産んでいるので、あとの2人のことも書くと、次男の時は2001年の2月。私は大丈夫だったのに、陣痛が始まってからずっと心音と脈を診ていた助産師さんと先生が「どうもおかしい」ということで、いきなり救急車で横須賀の大きな病院に連れていかれた。

後の話によると、お腹の中で赤ん坊の心音と脈が少しおかしかったらしい。出産直後分娩台でまだもうろうとしていた時に「よかったわー」「1回何の音も聞こえなくなっていた」と言った声が聞こえた。旦那も先生に呼ばれ、「もしかすると赤ちゃんも奥さんもだめかもしれないので覚悟していてください」と言われていたらしい。無事に何事もなく生まれてよかった。

3番目の長女は2008年9月で、午前3時に家のトイレで突然破水した。破水から始まる出産は初めてで、息子たちが昔使っていた紙オムツをあてて病院へ行き、3時間ほどでツルンと産んでしまった。3人の中では一番体の小さな子だった。

「おじいさんみたいなことはできます」

母・せなけいこはどの子の時も「私は普通のおばあさんみたいなことはできないけれど、おじいさんみたいなことはできます。だからお金は心配しないで、全部面倒をみてあげます。そのかわり、育児は手伝えません」と相変わらずきっぱりの姿勢を貫いていた。そして本当にその通りにしてくれた。

ルルちゃんだけではない! 孫まで絵本のモデルに!

これは長男が逗子の保育園に通っていた頃の話。同じクラスに、作家の魚住直子さんのお子さんがいて、私と魚住さんは親しくなった。いろいろ話をする中で、魚住さんが、自分の子が最近お話の中に出てくるオオカミを怖がるのだと言う。そして「ほら、そこにオオカミがいるよ。外のアスファルトで爪を研いでいるよ」なんて言うと、急いで言う事を聞いたり、寝たりするらしい。

私は良いことを聞いたと思った。実は長男もその頃オオカミが怖かったのである。テレビのヒーロー番組を観ていた時だったので、「とう!」と言ってはいろいろなところから飛び降りたりと、荒ぶる行動が多かったヤンチャな息子に、私はオオカミを利用させていただく事にした。

「もしもしオオカミさんですか?」

彼が手に負えなくなってくると電話のところへ行き、受話器を持ち上げ「もしもしオオカミさんですか? ええ、家に言う事を聞かない子がひとりいるんです。連れていってくれますか?」と言う。すると慌てて長男は「ママ、ごめんなさい!」となるのだった。

これは児童心理学の先生が聞いたら、怒られちゃうようなやり方なのかもしれないが、絵本作家の母はそれをじっと見て、聴いて、そして『おおかみのでんわ』(せなけいこ作・絵)という本をあっという間に作ってしまった。

2001年 作・絵 せなけいこ(鈴木出版)

やられた! 小さい頃の自分(ルルちゃん)を絵本の題材にされてきた私は、こんどは自分の子どもとのエピソードまで母に絵本化されてしまったのだった。

おとうふ2丁は重いのか!?

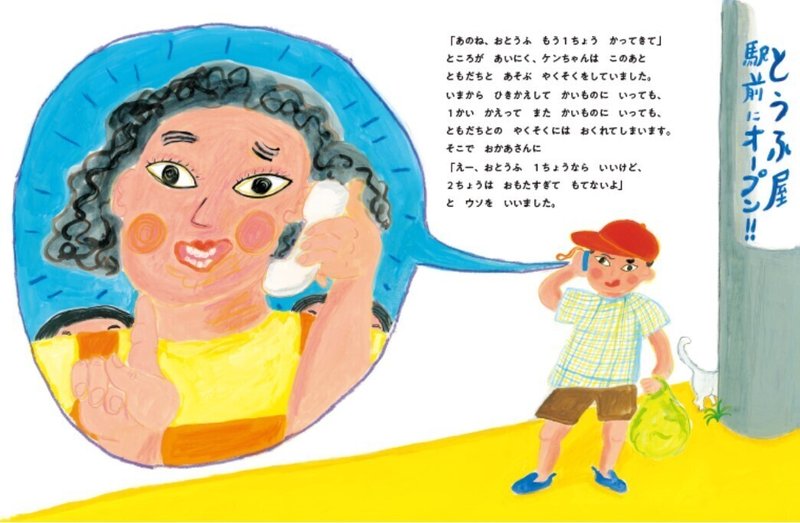

もう一つ、長男が3歳、次男が赤ん坊でまだオッパイを飲んでいた時の話。なかなか外にすぐ出ることができない私は、母がちょうど買い物に行くというので「ついでにお豆腐1丁お願い」と頼むと、「えー、1丁だったらいいけど、2丁は重いわ」と言って断ったのである! 思わず固まってしまいびっくりしたけど、私もいつかこのエピソードを絵本で使ってやると思って、昨年やっと『おとうふ2ちょう』という絵本を書いた。いやあ、何でもネタ帳に付けておくものですね。私のちょっとしたお返しである。

2020年 くろだかおる作 たけがみたえ絵(ポプラ社)

ひとりになった母・せなけいこ

母の家に居候させてもらっていた私たち家族は約束通り一定期間を終え、逗子から引っ越した。猫のルナとふたり暮らしになった母は、変わらず忙しく絵本を作り続け、時には中国やチェコ、アイルランドなど、興味のままに取材旅行にも出かけていた。チェコ旅行で一度うさぎの肉が料理に出てきたことがあり、うさぎを絵本の主人公にもしていた母は、それ以来チェコに行く時は必ず「全てのうさぎは私の友達」とチェコ語でカバンに書いていた。

ちょっと変わった私の家族 世界で唯一の私の家族

現在長男は23歳、次男は20歳、長女は12歳の中学一年生になった。育児はとても大変だったし、手伝ってもらえなかったけれど、夫婦2人で力を合わせて何とか乗り越えてきた。そして、お金の心配をするなと言われたのはすごくありがたかったし、少し肩の荷が下りた感じがした。

もちろん、旦那も私も仕事はしていたが、子育てをするすべての親が社会に求めるものは、この「大丈夫」っていう気持ちなのかもしれない。今振り返ると、「私は普通のおばあさんみたいなことはできないけれど、おじいさんみたいなことはできます」という母の言葉は、本当に頼りになる言葉だった。

そして今、やっぱり私はこの家に生まれるべくして生まれたんだなぁ、と思っている。よく子供は親を選べないなんて言うが、それはそうなんだけどやはりそこには何かしらの意味があるのではないか。このヤンチャな父と、いつでも駆け抜けていた母と、優しい兄と、素敵な大人達に囲まれ思い切り子供時代を過ごせた自分は、きっと生まれる前に「お前は、この夫婦の所へお行き」と神様に言われ、「よーしきた!」と元気にこの世にやってきたのではないか、と最近思うようになった。誰一人欠けても家の子供達までを繋ぐことが出来ないのだから。

だから、格好つける訳じゃないけどこれからもこの記憶がある限り、面白い物を作っていきたいせっかくだもの、と考えてこの話はおしまいです。

(文:くろだかおる/イラスト:みずうちさとみ)

ーーーーーーーーー

連載「ルルとかおる」を最後までお読みいただき、ありがとうございました。よろしければ感想をお寄せください。