実は結構紛らわしい⁈ Nikonの伝統的標準レンズ「NIKKOR 50mm F1.4」の種類

こんにちは。

カメラ業界はミラーレス機の時代に。

そのことの恩恵のひとつは「オールドレンズ」を手軽に使える様になったこと。

Nikonユーザーは「不変のFマウント」によってオールドニッコールをそれまでも使用できた。

そしてNikon以外のミラーレスユーザーもオールドニッコールを手軽に使える様になった。

今回はNikonの伝統的標準レンズ

「NIKKOR 50mm F1.4」の種類について。

実は結構紛らわしい⁈

「NIKKOR 50mm F1.4」は1962年から現在まで58年間も販売が続く驚異的なレンズ。

マウントの変更もなくそれだけ長い間販売されていることに驚く。

おかげでこのレンズには多くの種類が存在し、正直かなり紛らわしい。

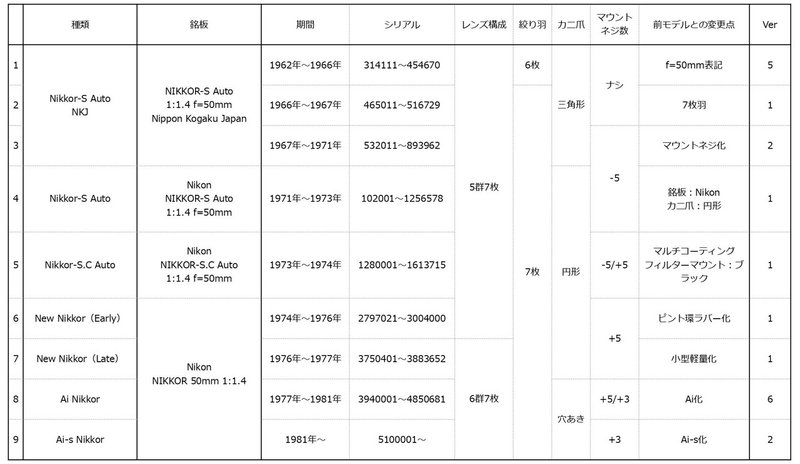

一度自分の中でも整理したいと思って作ったのが以下の表。

この表を見つつ「NIKKOR 50mm F1.4」の全貌を探っていきます。

NIKKOR 50mm F1.4の変遷

大きく分けると9種類(+AF4種類)

あまりにも種類が多いので大きな変更(モデルチェンジ)のあった9種類に分けてみた。

実際には細かい変更(マイナーチェンジ)を含めると全部で20種類も存在する。

表の1番右の欄にそのモデルで何バージョン存在したのか記載した。

①1962年

初代 NIKKOR-S Auto NKJ

先ずは「初代 NIKKOR-S Auto NKJ」。

せっかくなのでカッコつけて「エスオート エヌケージェー」と呼ぶことに。

NKJは「Nippon Kogaku Japan」の略。

銘板に「Nippon Kogaku Japan」の刻印。

このNKJモデルを大きく分けると

「初代NKJ」「2代目NKJ」「3代目NKJ」と分けることができる。

初代NKJは先代のf=5cmからf=50mmになった最初のモデル。

50mm F1.4の中で唯一絞り羽根が6枚で、カニ爪は三角形(富士山型)でマウント部分にネジがない。

細かい外観の違いで5バージョンある。

バージョン1〜3にはPAT.PEND表記があることや、フォーカスリングの距離の表記がmのみ・feetのみ・両方といった違い、フォーカスリングのグリップ部分の幅が初期バージョンのものは細いなどの違いがある。

②1966年

2代目 NIKKOR-S Auto NKJ

次は「2代目 NIKKOR-S Auto NKJ」。

初代からの変更点は絞り羽根が7枚に。

このモデルもマウント部にネジはない。

初代モデルに比べて絞り環の幅が少し細くなっている。

③1967年

3代目 NIKKOR-S Auto NKJ

「3代目 NIKKOR-S Auto NKJ」。

3代目になるとマウント部にマイナスのネジが5本の仕様に。

フォーカスリングのグリップ幅も少し広くなり盛り上がりが増している。

NKJ仕様最後のモデル。

④1971年 NIKKOR-S Auto

4代目は「NIKKOR-S Auto」

このモデルで

「Nippon Kogaku Japan」の文字が

「Nikon」に変更。

単純に「エスオート」と呼ぶ。

銘板の文字変更の他にはカニ爪が三角形から円型に変更。

銘板の文字やカニ爪の変更で違いがわかりやすいが機能に関わる大きな変更はない。

⑤1973年 NIKKOR-S・C Auto

5代目は「NIKKOR-S・C Auto」

「エスシーオート」。

レンズのコーティングがマルチコートに。

*エスシーのCは「コーティング」のこと。

ちなみに「S」は『Septem』の略で

「7枚構成」という意味。

「Auto」は「自動絞り」。

マルチコート化によりカラーフィルムにも適したレンズになった。

見た目もフィルターマウントリングがシルバーからブラックに変更。

マウント部のネジは初期はマイナスで途中からプラスに変更されている。

初代からここまで外観に大きな変更はない。

⑥1974年 New NIKKOR (前期型)

6代目は「New NIKKOR 前期型」。

ここで少し外観が変わる。

フォーカスリングのグリップが金属からラバーに変わりインジケーターリングがシルバーからブラックに変更。(重さは15g軽くなった)

銘板からは「S•C Auto」と「f=」の表記が消えた。

最短撮影距離が60cmから45cmへと進化

*他の焦点距離のレンズも同様にこのNew NIKKORの時代に最短撮影距離が短くなっているものが多い。

*S•C Autoの文字は消えたがその後も7枚構成・マルチコート・自動絞りに変わりはない。

Nikonはこういった定着したと思われることや、表記するまでもないと思われるものを消していくことが多いようで、その後もこういったことが多々ある。

⑦1976年 New NIKKOR (後期型)

7代目は「New NIKKOR 後期型」

ここでフルモデルチェンジされ小型軽量化。(約1cm短くなり50gの軽量化で260gに)

レンズ構成が5群7枚から6群7枚に変更。

資料によってはこのレンズを「New」として

⑥のレンズはただの「NIKKOR 50mm」という書き方をしているものもあり、ある意味そちらの方が正しいとも云える。

このモデルで外観やレンズ構成型も一新し、

ほぼ現行の形になった。

⑧1977年 Ai NIKKOR

8代目は「Ai NIKKOR」

7代目の 「New NIKKOR 後期型」と外観はあまり変わってない。

大きな変更点は「Ai化」されたこと。

*Ai化とは?

それまでの「カニ爪によるレンズの絞り値をボディに伝える方式」から「露出計連動ガイドによって絞り値を伝える方式」に進化したこと。

他にはレンズ最後端にある「開放F値連動ガイドによるマルチパターン測光への対応」

(FG・FA・F4など)

「最小絞り警告ガイドの搭載」がある。

*AiとAi改、自作Ai改造の差

上記を全て搭載しているが正規のAiレンズだとすると、後からNikonのAi改造されたものはマルチパターン測光に対応しておらず、自作Ai改造による露出計連動ガイドの切削のみでは最小絞り警告レバーのスライド方式搭載のボディへの装着もできない。(Ai・Ai改は装着は可能)

Ai化されてカニ爪は穴あきに。

(ファインダーから絞り値を見る時に明るく見やすくなるように穴が空いている。)

このAi NIKKORは4年間の生産期間にマイナーチェンジが5回もあったモデル。

(全部で6バージョン)

例えばマウント部のネジが5本から3本に変更(バージョン5)

「Lens Made In Japan」表記が

「Made In Japan」表記に変更

(バージョン4)

絞り環に2本のネジが付いた

(バージョン6)など。

*「Ai NIKKOR」とAi改造された「New NIKKOR(後期型)」はかなり見た目も紛らわしく、ときどきオークションなどでAi改造したモデルがAi NIKKORとして出品されているのを見かける。

見分け方

絞り指標がNew NIKKORは縦線、Ai NIKKORはドット

Ai NIKKORには開放F値連動ガイドがあるがNew NIKKORにはない。

この「Ai改造」がただでさえ紛らわしいニッコールレンズを更に紛らわしい物にしている!

⑨1981年 Ai-s NIKKOR

最後が今でも販売されている

「Ai-s NIKKOR」(遂にディスコン⁉︎)

正式には

「AI NIKKOR 50mm f/1.4s」

「Ai-s化」されたことが大きな変更点。

Ai-sであることをボディに伝える為に

レンズタイプ識別ノッチが追加された。

*AiレンズとAi-sレンズの違い

結構細かい話しですがレンズのマウント部にある絞りレバーによる絞り羽の開閉具合が変更。

それはどういうことかというと。

それまでのカメラはマニュアルモードや絞り優先モードのみ。

その場合絞りは撮影者自身がレンズの絞りをセットしていた。

しかしカメラにプログラムAEやシャッタースピードAEが搭載されることで絞りをボディが操作しなければならなくなった。

実はそれまでのレンズはそういう必要がなかったのでレンズの絞りレバーはボディのレバーの動きに対して絞り羽が比例して動く仕様になっていなかったそう。

そのレバーに対して絞り羽が比例して動くことで正確な絞り値になるようにしたというのがAi-sレンズ。

フォーカスリングの回転角が210度から140度へと変更された。これは他の焦点距離もAi-s期に同様のことが多い。

*Ai-sである必要

実際にAi方式で且つプログラムAEやシャッタースピードAEが使えた機種はFG・FAといった数機種しかない。

さらにそのFGやFAは「瞬間絞込み測光」でAiレンズでもプログラムAEやシャッタースピードAEに対応できた。

なのでMFレンズでAi-sレンズである必要はほとんどない。

ただしその後のCPU内蔵レンズもAi-sレンズであり、そういった意味でのS化は非常に重要な進化。

1981年から現在までほとんど変わらず生産されているので多くの中古レンズが出回っている。

正確に見分けることが出来るのは2006年以前か以降かという部分くらい。

2006年からシリアルが60万番代に変更。

ここでRoHSの影響でレンズに鉛が使われなくなった。

詳しいことはわからないが、鉛の入った2006年以前のものの方が良いという意見もある。

1997年以降に販売されているものはSIC(スーパーインテグレートコーティング)に改良されている。

👆PlanarとNIKKORを比較検証。

AFレンズ編

※上記9種に加えてAFレンズ追加中。

①1986年 AF NIKKOR (前期型)

大きな変更はオートフォーカスとCPU化。

正式名称は

「AI AF NIKKOR 50mm f/1.4s」

名称のとおりAi-sレンズであり、それにオートフォーカス+CPUというのが正しい。

レンズタイプ識別ノッチがAi-sであることの証のひとつ。

このAFカップリングでボディ側モーターによるオートフォーカスを行う。

実際にAi-sの「S」の真価が発揮されるのはCPUを搭載したこのレンズからといえる。

電子接点の搭載でCPUによる開放F値と最小絞り値のボディへの伝達、ボディ側からレンズの絞りの操作が可能となった。

その為Ai-sの真価はCPUレンズで発揮される。

プラスチックの細いピントリングはAFを前提とし、MFをあまり想定していないと感じる。

距離目盛が小窓の内側に表示されるという細かいギミックは時代を感じさせる。

最小絞りロックレバーは押し込み回転式。

*最小絞りロックレバーとは?

CPU連動によりボディ側から絞りを操作する場合、例えばボディの操作でF8を設定した時に仮にレンズの絞りをF4にできてしまうと露出オーバーとなってしまう。

そのことを防ぐためにCPU連動時にはレンズの絞りは最小絞りになっていないとカメラ側でエラーが表示されシャッターは切れない。

それで最小絞りロックレバーが付加された。

もちろんAiレンズとして「露出計連動ガイド」と「開放F値連動ガイド」も搭載している。

②1991年 AF NIKKOR (後期型)

「AI AF NIKKOR 50mm f/1.4s」の後期型

前代との違いは主に外観。

③1995年 AF NIKKOR D

「AI AF NIKKOR 50mm f/1.4D」

いわゆるDタイプレンズと呼ばれるもの。

D=Distance(距離)

フォーカスリングに連動してピントの距離情報をボディに伝える機能が加わった。

距離情報によって正確な露出制御やスピードライト使用時の調光を行うことが出来る。

基本的に全てのDタイプレンズはAi-sでもある。

このレンズの初期までがMade In Japanでその後はMade In Chinaとなっていく。

④2008年 AF-S NIKKOR G

まとめ

いかがでしたでしょうか?

紛らわしかったNikonの伝統的標準レンズ「NIKKOR 50mm F1.4」の種類について少しでもスッキリして貰えたら嬉しい。

「不変のFマウント」によって多くの細かい進化で過去のレンズとの見分けもつき難くなり、更なる紛らわしさを生んでしまったようです。

しかし「不変のFマウント」によるユーザーを大切にするところ、優秀な技術力によって最初期から高い完成度のレンズを製作してきたNikonだからこそ、こういった小さな進化の繰り返しによって結果的に紛らわしさが生まれてしまった。

それがまたNikonの良さだなと改めて実感。笑

Nikonの伝統的標準レンズ「NIKKOR 50mm F1.4」を知ること「不変のFマウント」を知ることは、Nikonの進化とこだわりそのものを知ることのようです。

Nikonの技術者のかたの苦労を考えると感動です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?