VR作品の持つ可能性と脅威 ー小泉明郎「縛られたプロメテウス」(シアターコモンズ’20) @港区立台場区民センター

2019年のあいちトリエンナーレで初演された小泉明郎さんのVR作品『縛られたプロメテウス』が、シアターコモンズ’20内のプログラムで都内で上映された。本イベントは3月7日(土)で終了だったため、ネタバレも含めてこの感想を残しておきたいと思った。

小泉明郎さんは「国家・共同体と個人の関係、人間の身体と感情の関係について、現実と虚構を織り交ぜた実験的映像やパフォーマンスで探求している」アーティスト。(あいちトリエンナーレの紹介文より)

そして、2019年の個展「Dreamscapegoatfuck」(無人島プロダクション)で初めてのVR作品《Sacrifice》(2018)を発表した。戦災で家族を失ったイラク人青年を主役にしたこの作品は、1人称視点で撮影された映像のため、VR酔いがまさってしまってはいたけれど、平面の映像作品ですらセンセーショナルな小泉さんの制作するVR作品が今後洗練されていったら…と思うと、正直 (批判ではなく)「恐ろしい」という感想を持った。

しかしながら、今回の作品は同じVR作品といってもこれとは全く異なる体験で、その一方でVR作品の可能性と脅威をともに感じる作品だった。

パフォーマンス概要

「縛られたプロメテウス」は、大きく2部に分かれている。

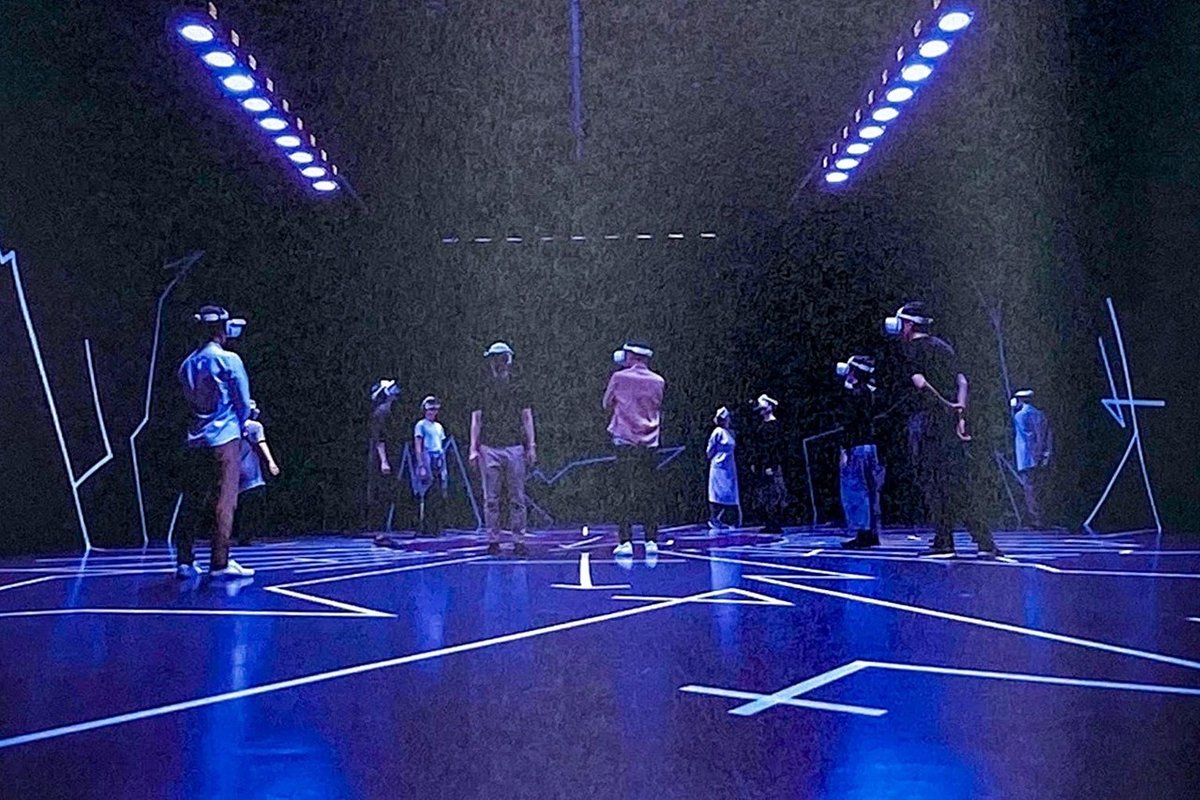

1部では、参加者はVRゴーグルを装着し、会場内を自由に動き回って良いと伝えられる。戸惑いながらも、詩的なナレーションの流れる中でARとVRの美しい映像世界を体験する。

そして2部。VRゴーグルを外し、会場の裏手に移動してディスプレイの前に座る。ディスプレイには、車椅子に座った男性(難病ALS患者の武藤将胤さん)が映し出され、ナレーションと同じ台詞を話し続ける。すると、視点の高さにある幕が開き、次の参加者たちが1部のVR作品を体験している様子を鑑賞する。詩的なナレーションは車椅子に座った男性のセリフとなり、1部のVR体験の中で自然と生み出されていた動きはそのナレーションに対応したパフォーマンスとなっていく… というもの。

① パフォーマンスの二面性

1部ではVRを体験する”鑑賞者”だったはずが、2部では実は”パフォーマー”になっていたことを気づかされる。これは、Rhizomatiks Research×ELEVENPLAYのAR/VRを用いたダンスパフォーマンス「Border」(2015)と同じ構造のようにも感じた。でも不思議だったのは、「Border」を体験した後のポジティブな興奮と熱狂とは違った、とてつもない後味の悪さを感じたことだ。

AR/VRの中の世界はどちらも美しいものだったのに、なぜこんなにも後味が悪いのか?理解の遅い私はしばらく分からなかったのだけど、この後味の悪さの正体は後半に書きたいと思う。

②身体拡張の体験の二面性

そしてこの作品のテーマに触れるように感じたのは、身体拡張体験の持つ意味の二面性だ。詩的なナレーションの中では、”機械による身体拡張”をテーマとするような内容が話される。

2部の映像の中の武藤さんは車椅子に乗っている。後でハンドアウトを読むとJINS MEMEを用いたVDJなど、機械による身体拡張をポジティブに活用してクリエイティブな活動を行っているように見える。

一方で、1部ではポジティブなように思えたナレーションだったのが、2部では武藤さんが絞り出すような声で話す様子を見ていると、ポジティブに感じられた言葉が不思議と反語のように聞こえてくる。

VRの中で体験していた美しい世界は、現実ではなく機械の中だけにしかない世界だ。外から見れば機械に視界を奪われ、自分の意思で動いていたつもりが作者の意図に沿った動きをしている、哀れな姿にすら映るのかもしれない。文字通り”踊らされている”状態なのだろうか。

③芝居と現実が溶け合う

武藤さんが映像の中で「台詞」を話しているのは、”演劇"といえるのだと思う。しかしながら、長時間の台詞に、時間が経つにつれ苦しそうな話し方となり、顔が痙攣し… といった状態は、もはや「演劇」ではなくドキュメンタリーのようで、自身の言葉として話しているように見えてくる。

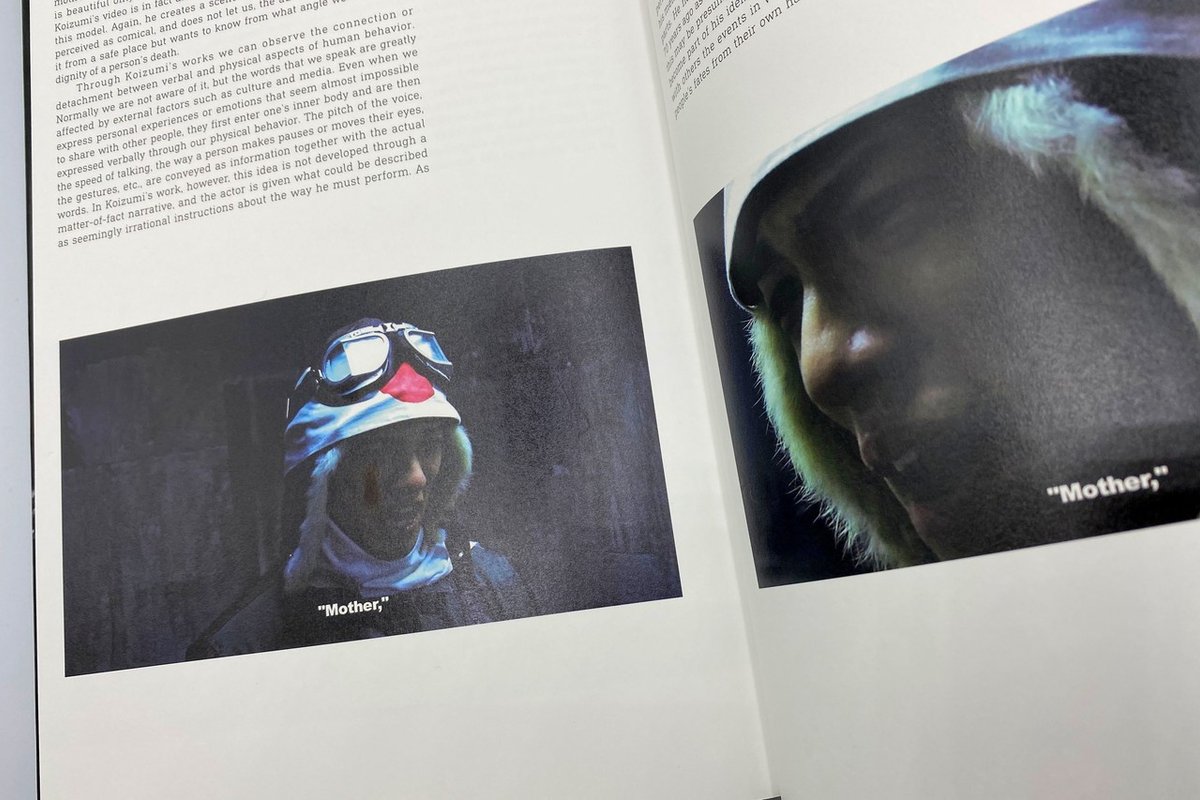

小泉さんの過去の作品の《若き侍の肖像》なども、”演技”であったはずのものが徐々に”現実の感情”との区別がつかなくなってくるような作品だった。1部のVRを見ているときには”小泉さんの作品らしくない”という感覚だったが、2部の映像はそんな小泉さんらしさが表れている作品だったように思う。

《若き侍の肖像》(「小泉明郎──捕われた声は静寂の夢を見る」図録より)

VR作品の持つ可能性と脅威を考える。

小泉明郎さんの作品を見た後はいつもそうなのだけれど、今回も、体験後しばらくは後味の悪さが強くてうまく消化できないままだった。そして、ずっとその意味を考えていた。

ふと、外から見られた時には滑稽に映ろうとも、VRの美しい世界を見ていられるのであればそれはそれで幸せなのかもしれない?とも考えてしまった。一方でそれは「Post Truth」の「信じたいものを信じる」という考え方にもつながってしまうのかもしれない。

VR研究の第一人者であるというジェレミー・ベイレンソンは、著書の中で

「VR経験は人のふるまいを変えることもある、しかもその影響はすぐには消えない」

「VRは単なる”メディア経験”ではなく”実際の経験”だと理解した方がよい」

(「VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学 (2018)Jeremy Bailenson (原著), 倉田 幸信 (翻訳)」)

と、VRのもつ大きな可能性と危険性について触れている。

医療や芸術へ応用する多数の可能性とともに、①VRが我々の感情を激しく動かす点 ②デジタル製であるがゆえに加工や細工が簡単にできる点 から、ジャーナリズムとプロパガンダの区別がつかなくなる状態に、VRのような強力なメディアに不安を抱かざるを得ないとも記している。

言葉で読んで理解していたつもりでも、体感した時、その危険性をすぐには理解できていなかったことに気づく。この作品は、”リアルな感覚”というだけではないVR作品の可能性を示しつつ、そのメディアの持つポテンシャルの脅威も表しているのかもしれない。

私はギリシア悲劇である「縛られたプロメテウス」自体は読んだことがない。「未来を予見する能力を持ちつつも、ゼウスから火を盗み、人間に与えた罪で永劫の苦しみを味わうプロメテウス。」というのは、機械で身体の能力を拡張することへのなぞらえなのだろうか。ギリシア悲劇は三部作で上演されるというが、今回のパフォーマンスは2部までだった。ひょっとしたら、その3部は、体験が終わった後の現実世界に持ち込んでVRの持つ意味を考えている今なのかもしれない。

![]()

【開催概要】小泉明郎「縛られたプロメテウス」(シアターコモンズ’20)

日時:2020年3月3日(火)〜3月7日(土)【終了】

上演時間:約60分 *入れ替え制

会場:港区立台場区民センター

*未就学児入場不可

上演言語:日本語(英語副音声・字幕つき)

クレジット:

構成・演出|小泉明郎

VR制作|株式会社ABAL

撮影ディレクター|森内康博

照明|杉本篤

録音|藤口諒太

撮影助手|中村碧

演出助手|小山渉

製作|あいちトリエンナーレ2019、小泉明郎

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただきありがとうございます。良かったらサポートいただけたら嬉しいです。サポートいただいたお金は 記事を書くための書籍代や工作の材料費に使わせていただきます。