【月刊SF映画 No.002】ブレインストーム(1983年)|ダグラス・トランブル監督

こんばんは ぷらねったです

毎月1本のおすすめSF映画を 製作にまつわるストーリーと共に紹介する 月刊SF映画

第2回は 特撮の巨匠 ダグラス・トランブルの代表作のひとつであり 最後の長編監督作品にもなった 「ブレインストーム」です

「ブレインストーム」は 1983年に公開されました

1500万ドルをかけて製作され VRを予見していたような世界観が素晴らしい映像で描かれる 名作SF映画です

ノースカロライナ州のエヴァンス電子研究所を舞台に "他人が体験した記憶や感覚などをデバイスへ記録し 別の人間が実体験することができる" という VRのような機能をもった機器にまつわるストーリーです

出演者の不審死などによって公開が遠のき 素晴らしい内容にも関わらず興行成績も振るわなかった 不運の作品でもあります

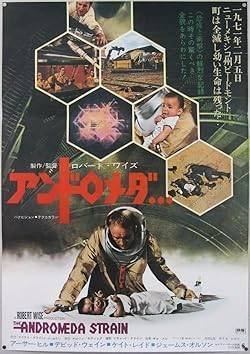

監督のダグラス・トランブルは 「2001年宇宙の旅」を筆頭に 「アンドロメダ...」, 「未知との遭遇」, 「スター・トレック」, 「ブレードランナー」という 数々の名作SF映画の特撮を担当した人物であり 彼が関わった映画は ほとんどがアカデミー視覚効果賞 にノミネートされているという SF映画史における超重要人物です

1971年の「サイレント・ランニング」では初監督をつとめましたが 数多くの挫折を経験した 彼の経歴について話していきます

1942年に生まれたダグラス・トランブルは「オズの魔法使」の特撮にも関わった ドン・トランブルを父親にもっていました

高校卒業後 ロサンゼルスにあるエルカミノカレッジで 建築デザインを中心に学びますが 1年半で中退

その後は美術学校でアニメーションを勉強しましたが 映画界との関わりはなく UFOが好きな フリーランスのイラストレーターでした

そんな彼が映画界に関わるきっかけになったのは NASAや空軍, 航空会社向けのPRフィルムを製作する グラフィック・フィルムズ社です

写実的なイラストを描く能力を買われて このグラフィック・フィルムズ社へ入社することになったダグラス・トランブルはいくつかの映像を製作し 1964年には再びフリーになります

この時 IBM社からの依頼を受け ニューヨーク万博用に製作した作品が「To the Moon and Beyond」でした

これは ニューヨーク万博で使われるアトラクション映像として製作された短編映画であり コン・ペダースンらと共に取り組んだ作品です

この作品を観たスタンリー・キューブリックは感銘を受け ダグラス・トランブル およびコン・ペダースンを「2001年宇宙の 旅」の特撮スタッフに抜擢します

当初は絵コンテを描いたり ディスカバリー号のコンピュータ画面に映るグラフィックなど を制作する役目を担っていた 23歳のダグラス・トランブルは 次第に特撮へ深く関わっていくことになり 製作拠点がイギリスのMGMスタジオへ変更になったことを機に アメリカからの移住を決意

最終的には 劇中のすべての星の描写を担当したり 有名なスターゲートのシーンにおいては 彼が開発した革命的な撮影技術"スリットスキャン"が用いられています

これは 1958年の映画「めまい」のオープニングで ジョン・ホイットニーらによって用いられた装置をヒントにして進化させた スリットの向こう側を長時間露光で撮影することによって 模様を生みだす技術です

ちなみにジョン・ホイットニーは 最初に紹介した「To the Moon and Beyond」の終盤における 幻想的な映像部分で "スリットスキャン"の基になった装置を使用しています

"スリットスキャン"を応用して スターゲート直前で登場する木星のシーンで使うための"ジュピターマシン"という装置も製作されました

本来は小説版と同様に土星を目的地とする予定でしたが 当時の技術では土星の環が再現できず 木星に変更されたそうです

この"ジュピターマシン"という装置ですが 後にダグラス・トランブル自身が監督した「サイレント・ランニング」においては 土星のシーンで使用されています

それ以外の特撮シーンは 実はコン・ペダースンを中心に取り組まれていたという話もありますが この辺りの詳しい真相は不明です

スタンリー・キューブリックの 映像に対する異常なこだわりに加えて 特撮チームが奮闘した結果「2001年宇宙の旅」はアカデミー視覚効果賞を受賞することになります

しかし 当時のアカデミー賞におけるルールとして 受賞者が3人までしか許されないというものがあり 特撮スタッフにクレジットされていた4人ではなく スタンリー・キューブリックが単独でオスカーを受け取ることになったことで ダグラス・トランブルとは仲違いしてしまうという 悲しい出来事がありました

「2001年宇宙の旅」における素晴らしい経験と 苦い経験を経たあとで 1971年には「アンドロメダ...」に特撮スタッフとして参加

この作品のの中で アンドロメダ病原体を 六角形の結晶体状の微生物として映像化しました

1972年になると 「アンドロメダ...」での成果を鑑みて ユニバーサル・ピクチャーズは 135万ドルという低予算のSF映画 「サイレント・ランニング」の監督に ダグラス・トランブルを抜擢します

低予算の中でも ジョン・ダイクストラと共に取り組んだミニチュアワークを中心に 高い技術を駆使しましたが 当時のユニバーサル・ピクチャーズが 同じく低予算で出していた映画の不振により 「サイレント・ランニング」も早々に打ち切られ 素晴らしい内容にも関わらず 興行的には失敗に繋がることになりました

1973年には テレビシリーズ「スターロスト宇宙船アーク」で製作総指揮をつとめ 1974年には ノンクレジットで「タワーリング・インフェルノ」にも参加していたようです

この頃に 「2001年宇宙の旅」で出会って以来 協力して仕事をおこなっていたリチャード・ユリシッチと共に 特殊効果研究組織"エンターテインメント・エフェクツ・グループ(EEG)"を主催しています

さらに 当時SFXアシスタントだったジョン・ダイクストラらと共に 映像開発会社"フューチャー・ジェネラル・コーポレーション(FGC)"をパラマウント・ピクチャーズの子会社として設立し 全額出資を受けることに成功します

実験に費やすお金を得たダグラス・トランブルは 当時から映画の主流であった 24fpsというフレームレートが 適切な値なのかを考え始めました

24fpsとは 1秒間の映像が 24枚の画像で構成されるフレームレートです

そしてまず 撮影速度を 24, 36,48,60,72fpsにしたフィルムをそれぞれ用意し 24fpsの映写機と比較した実験をおこないます

実験は ロサンゼルスのポモナにある学校でおこなわれ UCLAの学生60名が5ドルで雇われ 被験者になりました

神経生理学者によって 脳波,心電図,筋電図,皮膚反応などが測定された結果 24fpsと60fpsでは 反応が5倍に増加し 意外なことに 60fpsと72fpsでは 大きな差がないことが立証されました

また 60fpsの画面では フリッカー(チラつき), フィルムジャダー(映像がギクシャクしているように見える), ストロビング(速く動く物体が複数に見える現象), モーション・ブラー(動く物体を撮影した際のボケやブレ)などが解消され 高い彩度やコントラストが現れることが判明

この結果を元にして 60fpsで高速撮影し 60fpsのまま上映するようなシステムを開発しはじめます

そして これまでにないほど鮮明で 立体感やリアリティをもった映像を実現するために考案したこの技術を“ショースキャン(SHOWSCAN )”と名付けたのです

この まったく新しい技術"ショースキャン"の開発に熱心になった彼は ジョージ・ルーカスからの 「スター・ウォーズ」のオファーを断ります

自分の代わりにジョン・ダイクストラを紹介し そのダイクストラは このチャンスを機に 「スター・ウォーズ」で得た予算を使って"インダストリアル・ライト&マジック(ILM)"社を設立し モーションコントロールカメラの技術である"ダイクストラフレックス"の開発にも成功しました

この出来事について ダグラス・トランブルは晩年に「スター・ウォーズという得体の知れない仕事を断って ジョン・ダイクストラに押し付けたが 後で一生後悔する事になった」と冗談交じりに語っています

そんな時期でも UFO好きが理由なのか スティーヴン・スピルバーグからの「未知との遭遇」のオファーは受託

その結果 1977年のアカデミー視覚効果賞をジョン・ダイクストラと争い 結果的にはジョン・ダイクストラが受賞することになりました

世はSFブーム まさに特撮全盛期のこの時代に ダグラス・トランブルは いよいよ新技術の"ショースキャン"を使って 自身が監督をする予定の「ブレインストーム」の製作に着手しようとします

そんな中 パラマウント・ピクチャーズから ジョン・ダイクストラに対して「スター・トレック」の特撮監督の依頼が届きますが FGCの社長でもあるダグラス・トランブルは "ショースキャン"に没頭していたため なんとこれを断ってしまいました

子会社の身で 親会社の依頼を断るという愚行(?)に対し 当然 パラマウント・ピクチャーズは激怒

FGCの機材をすべて取り上げ 「スター・トレック」の特撮監督に決まったロバート・エイブルの会社 RA&Aに提供してしまったのです

RA&Aは ダグラス・トランブルが最初に取り組んだ「To the Moon and Beyond」や その後の「2001年宇宙の旅」でも製作を共にした 元同僚のコン・ペダースンが設立に関わったという因縁があります

そんな経緯で 機材がなくなったことにより「ブレインストーム」の製作はいったん中止せざるを得ない状況になりました

ここで その 「スター・トレック」にトラブルが発生します

本編の映像を撮り終えたにも関わらず スタッフの独立等の問題を抱えていたRA&Aにおいて ワームホールの描写以外の 特撮シーンの作業はほとんど終わっておらず これにロバート・ワイズ監督が激怒したのです

1979年 「スター・トレック」の映画公開が半年に迫る中 パラマウント・ピクチャーズは ロバート・エイブルとの契約を解除

またもやダグラス・トランブルへ 特撮監督のオファーが戻ってきます

「アンドロメダ...」で関わった ロバート・ワイズが監督であることや パラマウント・ピクチャーズから「ブレインストーム」の企画を取り戻すために ダグラス・トランブルは このオファーを受託

製作期間の短さから ジョン・ダイクストラにも応援を要請し なんとか完成に漕ぎつけました

1980年頃になると この「スター・トレック」での奮闘の見返りとして「ブレインストーム」の企画と機材を取り戻し エンターテインメント・エフェクツ・グループ(EEG)は会社として独立

いよいよ 2つ目の監督作品となる「ブレインストーム」の製作が 本格的に進みはじめます

まず ダグラス・トランブルは この作品のために取り組んできた新技術"ショースキャン"を使おうとします

通常の映画は 24fpsで撮影, 上映されるのに対して "ショースキャン"は 70ミリフィルムを使い 60fpsで撮影, 上映する方式です

当然の流れではありますが 当時の通常の映画館では上映できない方式である"ショースキャン"に 自ら手をあげる会社はありませんでした

その後 制作スタジオを探す中で 当時のコロンビア・ピクチャーズ社長である デビッド・ビーゲルマンとの出会いを果たします

そして以前「未知との遭遇」が大ヒットしたことによって コロンビア・ピクチャーズが破産を免れた経緯があったため ビーゲルマンによる「ブレインストーム」への製作協力の約束を取りつけます

しかしビーゲルマンは 俳優のクリフ・ロバートソンへ渡すために 10000ドル分の小切手を偽造するという大きなスキャンダルを起こし 有罪となったためにコロンビアピクチャーズを解雇され MGMへ移籍することになります

この大きなスキャンダルの暴露により クリフ・ロバートソンはハリウッドのブラックリストに乗り 数年間不遇の時を過ごすこととなってしまったそうです

ゴタゴタがつづく中 最終的にはMGMで「ブレインストーム」の製作が始動しましたが やはり"ショースキャン"を使った上映は叶いませんでした

妥協策として 通常シーンの大部分では35ミリ・パナビジョン

"ブレインストーム"を装着した一人称視点のシーンでは 70ミリ・スーパー・パナビジョンを使い分ける という形で落ち着くことになりました

撮影監督には 長年活動を共にしてきたリチャード・ユリシッチを指名

また ダグラス・トランブル自身は 監督とプロデューサーへ専念することになります

そのため 当初は視覚的アイデアを提供するデザイナーというポジションだった EEGの社員であるアリソン・イェルザを VFXスーパーバイザーに抜擢

彼女は「スター・トレック」で ヴォイジャーの周りを囲む 青い雲状物体のシーンを視覚化することに成功しており その実績を買われたといいます

映画の肝となる装置"センサリー・ヘルメット"や データ受信機"ビッグ・バーサ"などのデザインは 「スター・トレック」と「ブレードランナー」でも共に仕事をして ミニチュア製作を得意とする マーク・ステットソンがおこないました

これらの装置には 人工衛星のサブフレームや ミサイルの部品, 古い回路版なども使われており 一部の装置はEEGでも製作されています

撮影のほとんどは ノースカロライナ州のハイカリバー・リサーチ研究所地区でおこなわれました

ここは リサーチ・トライアングル・パークと呼ばれる森の中に 高度な研究所が点在しているエリアです

この周辺での撮影をし終えたあと カリフォルニア州のMGMスタジオで残りのシーンを撮影することになりました

SFX作業についてはほとんど手付かずでしたが 撮影に関しては3つのシーンを残すのみとなった「ブレインストーム」に 悲惨な出来事が起こります

1981年11月29日 出演者であるナタリー・ウッドが ロサンゼルス沖で 夫のロバート・ワグナー, 主演のクリストファー・ウォーケン, 船長のデニス・ダバーンとヨットに乗っていた際に行方不明になり 翌日には水死体として発見されたのです

この 怪しく悲惨な事件により「ブレインストーム」の完成は遠のきました

当初は事故死とされ MGMは不可抗力だったと宣言しましたが すぐにダグラス・トランブルを含めたスタッフ全員を解雇

さらにロンドンのロイズ保険組合に対し 製作中止に伴う保険金1500万ドルの支払いを要求します

ダグラス・トランブルは"ナタリーの出演シーンはほとんど撮り終えているので 編集を加えれば完成できる"と主張しましたが MGMは応じません

当時のMGMは 深刻な経営難に苦しんでいたため 即時の支払いが必要だったのです

ダグラス・トランブルは仕方なく保険組合と交渉し 残りの撮影と編集資金として 275万ドル提供の約束を取りつけました

この時期には 保険組合とMGMによって 映画が完成しそうなのか判断する不毛な期間が しばらく続きます

1年ほど経ってようやく 興行収益を分配することを前提に 保険組合から350万ドルの追加出資がおこなわれました

これにはVFX用の資金150万ドルが含まれていましたが 希望額の半分という 厳しい状況だったといいます

「ブレインストーム」製作時期のダグラス・トランブルは 「ブレードランナー」にも取り組んでいました

特撮はリチャード・ユリシッチと共につとめ 基礎を固めた後に ユリシッチの助手である デヴィッド・ドライヤーへ引き継いだ経緯があります

リドリー・スコットが自身の表現を 的確な言語化だけでなく 絵に描いて示すことができる点に感銘を受け 公開までに時間の猶予があったことや 単なる宇宙映画ではないことにも惹かれ この「ブレードランナー」の仕事を受けたそうです

また 設立したばかりで収入のない EEGのため という目的もあったのではないかと推測されます

「ブレードランナー」の製作においては 「2001年宇宙の旅」でも使われた手法である 65ミリフィルムを使った高画質の特殊効果に取り組んだようですが これは製作費と納期の問題によって使用されることはないまま終わってしまい 2007年のファイナルカット版で ようやく再現されました

話は「ブレインストーム」に戻ります

保険組合からの追加出資がおこなわれ 製作が再開した当時 EEGのスタッフは「ブレードランナー」と「ブレインストーム」の作業を 並行しておこなっていました

さらに前述したように 資金は希望額に満たず 借りられる機材も少ないという厳しい状況です

そんな中で「スター・トレッ ク」, 「ブレードランナー」でも使用された "コンプシー"と呼ばれるモーションコントロールカメラなどを駆使して 「ブレインストーム」のVFX作業は進みます

これは 約20メートルという長さの12本の移動軸を持ち カメラの動きをコンピュータによる制御でおこなえるシステムでした

まず第一段階として VFXスーパーバイザーのアリソン・イェルザは 思い出を回想するシーンを"記憶のシャボン玉"と名づけます

このシーンのために 実際にシャボン玉を使った撮影がおこなわれました

スチル画像の多重露光や 複雑な軌道でシャボン玉の間を通り抜けるカメラなどによって 素晴らしい映像表現が誕生したのです

第二段階は"記憶が崩壊し 無意味なものへ飛散していく"イメージの表現です

このシーンでは 作中で使われた装置や テープ,リール, モニター, 錠剤, 瓶などが無秩序に飛んでいきます

予算と時間の問題なのか ブルーバックにワイヤーで物を吊るしたり 物を放り投げるという 大胆な方法で表現されました

第三段階は"地獄"のイメージです

EEGスタッフは不気味な特殊メイクを施され 汚物の山のような造形物や 本物の牛の内臓や脳も使用して撮影されましたが あまりに不快な映像になり 7秒間しか使われることはありませんでした

第四段階は"天国"のイメージです

このシーンは「2001年宇宙の旅」を彷彿とさせる映像ではじまります

まず 天体画家のアドルフ・シャラーに よって 星間ガスや宇宙塵, 恒星などの宇宙の姿が精密な絵として描かれ それをマルチプレーンカメラで立体的に配置して 銀河内部を通過していく様子が表現されました

そして壮大なラストは 臨死体験でたびたび報告されている 光のイメージです

まず 不定形な光のパターンを8×10インチのスライドで多数製作して配置し そのレンズフレアを撮影することで光を表現

膨大な天使の様子は 白い布をまとったダンサーが羽ばたくアクションをする様子を 4倍速でバックライト撮影し 多重露光で700体ほどまで増殖させたといいます

すでに1982年の「トロン」でCGが実用化されていた時期でしたが ダグラス・トランブルはアナログな手法にこだわっており EEG社内でもCGには距離を置いていたため 心臓の鼓動や脳波パターンを映しだす一部のシーン等を除いて 使用されなかったといいます

CGにも見えるフライトシミュレーターのシーンでは スリットスキャンで表現した滑走路に 市販されていたF-16のプラモデルを合成して描かれています

オープニングタイトルは プラスチックで作った文字を両面テープでガラスに貼り付けて カメラをトラックアップしながら 魚眼レンズを用いて撮影されているのです

その他の注目ポイントとして 「ブレインストーム」における夜のシーンでは 自然な星の姿を見ることができます

もちろん 通常通りカメラで撮影をした場合 人の目で見えるような姿の星は写りませんし 当時から多用されていた"アメリカの夜"と呼ばれる疑似夜景の手法では 独特な不自然さが残ります

この自然な夜空と星は リチャード・ユリシッチの兄であるマシューが 精巧なマットペインティングをおこない それを実写と合成して実現した表現だったのです

驚くべきことに これらの作業は2か月で完了しています

こうした巧みな映像表現に加え 数々の不運な困難や 脚本の手直しを経て 1983年に「ブレインストーム」はようやく公開に至りました

経緯は不明ですが 小切手偽造の告発によってブラックリスト入りし 不遇の時期を過ごした俳優であるクリフ・ロバートソンも 本作品に出演しています

さまざまな苦労や 大きな挫折を乗り越えた「ブレインストーム」でしたが ナタリー・ウッドの事件も影響したのか 製作費1500万ドルに対して 興行成績は1000万ドル程度に終わってしまいました

ナタリー・ウッドの事件については その後 警察の再捜査があり 遺体に複数の打撲や傷跡があったことが判明し "不確定要素を含む水死"とされます

2018年には 新たな目撃証言により"不審死"ということになりましたが 当時の夫であり ナタリー・ウッドと最後に会っていたという俳優のロバート・ワグナーは 事情聴取の要求を拒否

ナタリー・ウッドが水恐怖症であったという噂も流れましたが ダグラス・トランブルによると 撮影中に彼女はプールへ飛び込んだりもしていたそうです

彼は後に それらのシーンがスタジオ側によって消されたことも明かし "この事件に なんらかの犯罪行為があったことは明らかだ"と主張しています

ヨットの船長であるデニス・ダバーンは 「ウッドとウォーケンの友情に対して明らかに嫉妬していた夫のワグナーが テーブルにワインボトルを打ち付けて割ったあと 夫妻で船室に戻って激しい口論をはじめ ウォーケンは自室に閉じこもった

静かになったあとで確認しにいくと ワグナーから妻のウッドがいなくなったことを伝えられた」など証言していますが いまだ真相は不明です

結果的には ダグラス・トランブルにとって「ブレインストーム」が最後の長編映画監督作品となりました

製作中の悲しい事件や それに伴う裁判に加え 興行成績の不振という結末に嫌気がさしてしまったのか 1983年には ILMに在籍していたリチャード・エドランドに機材を売却した上でEEGを退き これまでのような映画製作からも離れることになります

「ゴーストバスターズ」と「2010年」は EEGを継承したエドランドによって この時の機材を用いて製作されたそうです

この後ダグラス・トランブルは パラマウント・ピクチャーズと手を切るため 自身が設立した子会社のFGCを閉鎖し 1985年に"ショースキャン・フィルム・コーポレーション"を設立

ここで "ショースキャン"を用いたヴァーチャル・リアリティとしての映像製作に取り組み テーマパークのシミュレーションライドや 万国博覧会に向けた作品を中心とした 彼の原点にも近い活動にシフトしていくことになりました

しかし"ショースキャン"の技術は 映像作品において リアリティを過剰に際立たせてしまうようで 例えば特殊メイクやセットデザインなどの粗をそのまま映し出すため フィクション世界の良さを消してしまうことが 次第に判明します

こうして”ショースキャン”による60fpsが ドキュメンタリーや シミュレーションライドの映像以外には向かないと判断したダグラス・トランブルは 1989年にショースキャン社を去ります

後に ある雑誌のインタビューでは「劇映画にとってショースキャンは鮮明過ぎる。リアルすぎて押しつけがましくなってしまう。劇映画には24fpsが一番良い」と答えたこともありました

それでも"ショースキャン"の技術は引き継がれていき ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでもオープンした「ターミネーター2:3-D」のアトラクションで使用されました

監督のジェームズ・キャメロンを筆頭に「ターミネーター2」とほぼ同じ製作陣によって取り組まれたのが このプロジェクトです

そしてこのプロジェクトは"以後の監督作品をすべて3D映像にする"という決意をジェームズ・キャメロンに固めさせ さらに技術を発展させていく 大きなきっかけとなりました

いっぽうダグラス・トランブルは その後もテーマパークのシミュレーションライドに取り組み ユニバーサル・スタジオの"バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド"や ナムコ・ワンダーエッグ3の"コントラプション"などで活躍します

また トランブル・スタジオを設立し 2011年の「ツリー・オブ・ライフ 」や2018年の「ヒトラーを殺し、その後ビッグフットを殺した男」では映画界に関わり ここでも特殊効果や製作を担当しています

ショースキャン社を退いたあと IMAX社の副会長など 様々な役職にも就いたダグラス・トランブルでしたが 実はまだ"ショースキャン"を諦めていませんでした

2010年に"ショースキャン・デジタル"という研究を開始し これは現在"MAGI(マジャイ)"という名称になっている技術です

4Kの超高画質で 3Dカメラを使って記録し 120fpsで再生するシステムであり 映画館に行く喜びを取り戻す方法として開発したシステムなのです

2011年には "マグネター・プロダクションズ(Magnetar Productions)"という会社も設立し 長編3D映画の脚本を執筆していることや 「ブレインストーム」以来となる監督を担当する予定であることも発表

2014年には "MAGI"を使った短編映像「UFOTOG」を発表

"MAGI"を使った専用劇場の構想も発表していましたが 2022年2月7日 79歳で亡くなってしまったことにより 実現されることはありませんでした

大きな挫折を繰り返しながらも 最後まで映像の魔法にこだわり SF映画史に名を残し続けたのです

あとがき

手掛けた作品は伝説のSF映画ばかりという 順風満帆にも思える実績をもったダグラス・トランブルには このような波乱万丈な道のりがありました

そんな彼の 最後の監督作品である「ブレインストーム」

ダグラス・トランブルの人生のストーリーを考えてみれば 映画に登場する研究者たちは映画製作に関わるスタッフであり 研究をお金に変えようと悪用する上層部や軍は 当時の映画製作会社に対するメタファーなのかもしれません

まだ観ていない方は はじめて観るきっかけに

観たことがある方にも もう一度観るきっかけになれば幸いです

月刊SF映画の第2回は ダグラス・トランブル監督の名作SF映画「ブレインストーム」でした

最初期の作品「To the Moon and Beyond」が少しだけ観れるリンクも貼りますので よければご覧ください

ご覧いただき ありがとうございました

個人で活動しております。 ご支援いただける方はぜひお願いいたします◎