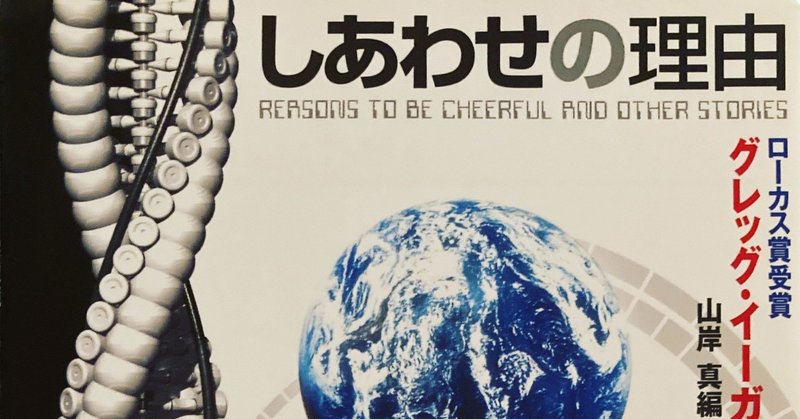

しあわせの理由

"そうやって生きていくことが、ぼくにはできる。意味のないしあわせな気分と、意味のない絶望感がいりくんだ境界線上を歩いていくことが。"2003年発刊の本書はハードSFの代表的作家として知られる著者がアイデンティティを問いかけてくる表題作含め9篇を収録する珠玉の日本オリジナル短編集。

個人的には著者の本は何冊か長編しか手にしていなかったので、興味を感じて手にとりました。

さて、そんな本書では1990年代に発表された確かな科学理論と技術のリアリティに裏打ちされた【自意識を問いかけてくる】短編集として、脳内の化学物質で感情を制御されてしまう意味を探る表題作他、死が克服された未来社会と量子サッカーに興ずる人々を描いた『ボーダー・ガード』事故に遭遇し脳だけになった夫を復活させる為に母性や人間性を喪失する妻を描いた『適切な愛』など、スケートの大きな展開に揺さぶられる【長編ともまた違った魅力が詰まった】作品たちが収録されているわけですが。

個人的には、まず哲学者ジョン・サールの思考実験『中国人の部屋』が彷彿させられたり、昨今のAIは本当に『人工知能』なのか?とかも予見的に考えさせられ、また『アルジャーノンに花束』すら連想させられる表題作『しあわせの理由』が【心、人とロボット、自己と他者との違いとは?】などへの哲学的問いかけが感じられて、余韻のある終わり方も含めて秀逸でした。

また、美術好きとしてはベルギー象徴派の代表的な画家、フェルナン・クノップフの代表作『愛撫』の"場面"を再現するために『鋼の錬金術師』よろしく狂気的人物がキメラを作る【愛撫】や、ロシアの国難を何度も救った"奇跡のイコン"としても知られる『ウラジミールの聖母』に込められた謎を解き明かす探偵もの?【チェルノブイリの聖母』も"こんな作品もあるんだ!"と(読みやすさと共に)新鮮かつ意外な印象を受けました。

文系読者向けの読みやすい『入門篇』的一冊として、また優れたSF短編を探す人にもオススメ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?