『NEWSを疑え!』第1041号(無料版 2022年4月14日号)

◎セキュリティ・アイ(Security Eye)

・在日米軍を水際対策の抜け穴にしないための条件

静岡県立大学特任准教授 西恭之

新型コロナウイルスのオミクロン株の流行に際して、在日米軍が水際対策の抜け穴になったことは否めない。日米地位協定により、基地へ入国する米軍関係者には検疫に関する日本の法令が適用されず、米軍基地と関わりのある沖縄・山口・広島3県の住民が、全国的にも早く感染したからだ。

日米地位協定については、駐留米軍に対する検疫をおこなっているドイツやイタリアと比較して、抜け穴の原因とする批判が野党やメディアから出ている。それに対し、岸田文雄首相は「運用や安全保障環境など全体像の中で検討する必要がある。単純比較はできない」として、地位協定の見直しを否定した(1月19日、衆議院代表質問、泉健太立憲民主党代表への答弁)。

日本の安全保障環境は、検疫を目的とする地位協定の見直しを否定する理由とならないのだが、仮に地位協定を改定し、全ての米軍関係者の入国に日本の法令を適用したとしても、防疫のためにならない。日本側の検疫能力が量的に不足するからだ。

検疫を目的とする地位協定の見直しすら、日本の安全保障環境のせいで提起できないという観念は、米国の安全と国益に対する日本の貢献の過小評価に基づいている。日本列島がハワイ以西の太平洋からインド洋、中東、アフリカ喜望峰までの地球の半分における米軍の戦略的根拠地であることは、小川和久静岡県立大学特任教授が1985年の著書『在日米軍』以降明らかにしてきた。日本は自国を防衛することによって、米国の戦略的根拠地も防衛している。

そのうえ日米同盟は、米国の核抑止力も支えている。日本は自国の防衛と重なる形で、潜航中の米国の弾道ミサイル原潜を他国が攻撃できない状態を保障しているからだ。

米国の戦略核兵器の過半数は、14隻の弾道ミサイル原潜に搭載されている。このうち8隻はシアトル郊外のバンゴールを母港として、太平洋北東部をパトロールしている。それを外国が攻撃するほぼ唯一の手段は攻撃型原潜である。海上自衛隊は、有事にも日本周辺の海域を日米が自由に利用できるようにするため、抜群の対潜水艦戦能力を備えている。この能力によりロシアや中国の潜水艦を監視し、探知・追跡に役立つ情報を米海軍に提供することによって、米国の弾道ミサイル原潜を守っている。

米国にとっての日本は、面倒なことを提起したというだけで見捨てることのできる国ではない。日本の防衛に協力しなければ、米本土に対する攻撃の抑止すらおぼつかなくなる。したがって、日本の安全保障環境は、他の同盟国のような入国時の新型コロナウイルス検査をおこなうために、地位協定を見直すことを否定する理由とならない。

しかし、米軍関係者の検疫をおこなう権限を日本側に移しただけでは、検疫の需要が日本側の容量を超えて、民間人の入国がしわ寄せを受けることになる。

オミクロン株の感染拡大を受けて、日本の1日当たりの入国者数の上限は次のように推移してきた。岸田政権は与党や経済界から「鎖国」の解消を迫られ、3月から段階的に入国者数の上限を拡大している。

2021年11月29日 5000人から3500人に引き下げ

2022年3月1日 5000人に拡大

同3月14日 7000人に拡大

同4月10日 1万人に拡大

全国の国際空港を合わせてこの程度の人数でも、到着便が集中する夕方は、検査態勢が追いつかず混雑している。書類などの手作業での確認が多く、検体採取は看護師資格のある人しか担当できず、人手が足りないからだ。この現状では、米軍関係者の検疫を日本側でおこなう余裕がない。

米軍関係者に対する検疫の権限を日本側に移しても、民間人の入国がしわ寄せを受けないようにする方法は二つある。一つは、書類の確認を省力化したり、感染検査の検体を採取する要員の資格要件を撤廃して大量に速成したりすることで、現行の水際対策の容量を拡大することだ。これは本来、水際対策で時間を稼いでいる間にすべきことだった。そうしていないのだから、知日派外国人材の育成や、世界の経済界・学界における日本の信用に対し、厳しい水際対策が与えた損失は正当化できない。

もう一つは、新型コロナウイルス感染症の重症者数や入院患者数をどの程度に抑えつつ、海外との往来を進めるのかというビジョンを政府が示し、現行の水際対策の維持を求める人々を説得することだ。与野党が参院選に向けて、このようなビジョンを競うことを願う。

◎軍事アナリストの目(無料版創刊号)

・日本に難民政策ってあるの?

静岡県立大学特任教授 軍事アナリスト 小川和久

2011年3月に創刊したメールマガジン『NEWSを疑え!』は、11年間、1040号をもって休刊いたしました。今後は1カ月に1〜2回、マスコミ報道の陰に隠れがちな問題を選んで発信していきたいと思います。同時配信のセキュリティ・アイ(西恭之・静岡県立大学特任准教授)ともども、ご愛読いただければ幸いです。

*

ウクライナ難民に世界から支援の手が差し伸べられる一方で、林芳正外相率いる政府専用機2機がポーランドから乗せてきたウクライナ難民はわずか20人。これはワルシャワの日本大使館に丸投げした結果、希望するウクライナ人に周知できなかったことが根本的な原因です。私も難民支援に取り組むNGOの理事をしている関係で、国際的なNGOのネットワークを使えば、それこそ万単位のウクライナ人が日本への避難を希望したと思われ、残念でなりません。

しかし、それは日本の難民政策の氷山の一角にすぎません。昨年夏にタリバンが政権を奪還したアフガニスタンの難民のことは、話題にすらなっていないのですから、政府ばかりでなく日本国民の危機感と問題意識は一過性と言わざるを得ないのです。今回の政府専用機の醜態を予感させるように、アフガンでは関係者の退避が後手を踏み続け、3機の自衛隊機で退避したのは14人の旧政権関係者と日本人女性1人だけ。その反省などなかったということは、覆い隠しようのない事実なのです。マスコミが厳しく追及しようとしないのが不思議でなりません。

今回は、こんな有り様の日本外交を象徴するような難民政策について考えてみたいと思います。

アフガニスタンの場合、外国とつながりをもつ旧アフガン政府職員らは新政権による報復の対象となるということで各国が退避に全力で取り組みました。

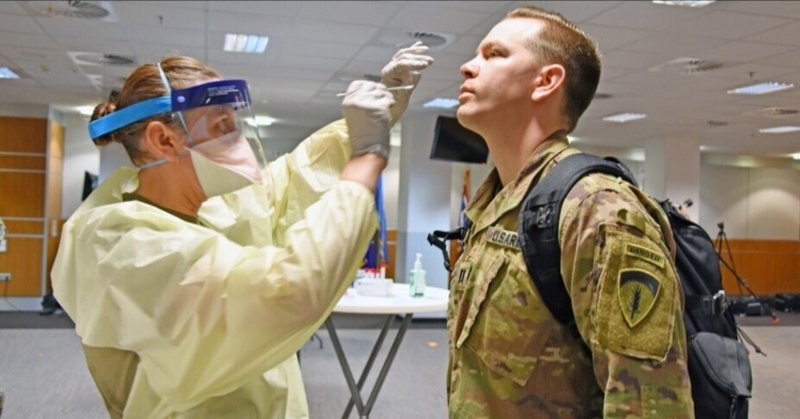

(2015年8月15日、米空軍撮影)

日本の場合も、過去40年間に日本で学んだ約1400人のアフガン人、日本の外交団、JICA(国際協力機構)やさまざまなNGOで働いていた数千人の職員(警備員、通訳・翻訳者、運転手など)などに手を差し伸べる必要がありました。

それが結果としては、570人しか日本に受け入れていないのです。これはNGOの元職員などより、日本大使館やJICAで働いていたアフガン人が優先された結果です。

570人のアフガン人はJICAが運営する施設や代々木にある国立オリンピック記念青少年総合センター内の建物に入居し、一定の手当や食費のほか日本語学習も提供されています。

しかし、それでもアフガンに残された日本大使館関係者から次のような声が聞こえてくるように、明らかにタリバンに狙われるような人たちが切り捨てられているのです。

「日本大使館に10年間勤務したアフガン人でも、直前に労働契約が切れたことを理由に受け入れられなかった」

「3年前に退職した警備員も、タリバンに狙われることが明らかなのに受け入れられなかった」

NGOで働いていたアフガン人への対応には、さらに冷たいものがあります。

まず、ビザ申請のハードルが非常に高く、1歳未満だった娘の同行を日本政府が許可しなかったため、来日できないアフガン人職員も出ています。

ビザ申請には、日本で生活の面倒を見てくれる日本人の身元保証人を事前に確保すること、有効なパスポートを所持していること、日本との関連で迫害を受ける十分な恐れがあると立証することが求められます。パスポートなどタリバン支配下のアフガンには入手が困難という現実を踏まえておらず、緊急避難に対応しようとする姿勢はかけらも見られません。

以上の厳しい条件をクリアしたとしても、日本への旅費や生活費は自費です。そうなると、生活費を含めて数百万円を援助してくれる裕福な支援者を確保する必要があります。これは無理というものです。

短期滞在のビザが得られない場合、「在留資格認定証明書」を得る必要があります。そのためには、受け入れてくれる雇用者か施設を見つけなければなりません。しかも、それは条件の厳しい労働ビザカテゴリーである技術・人文知識・国際業務(技人国と呼ぶそうです)などへの申請に限定され、それに伴う教育や職歴、職務内容の要件も満たす必要があります。現実には、技人国、教授、留学など高度な教育水準を前提としたもの以外のカテゴリーでの申請は許可されていないのです。

要するに、日本への入国は不可能に近いということです。

アフガンだけではありません。2020年の日本の難民申請者は3936人。それに対して認定は47人(1.2%)、2019年は申請者1万375人に対して認定は44人(0.4%)でした。以下は2020年のシリア難民のケースですが、認定率はオーストラリア89%、ドイツ78%、アメリカ62%に対して、日本は2011年から20年間で117人が申請、認定は22人。難民政策の落差が一目瞭然です。

日本でも、難民認定後5年以上在留し、要件を満たすと永住権を取得できることになっていますが、難民申請の結果が出るまで平均2年半以上、10年以上かかる場合もあります。

認定が厳しい理由は、①就労目的による難民認定申請を防止するため、②「難民」の定義が狭く、戦争難民が含まれないことも理由に挙げられています。 こんな日本に対して、ドイツはパスポートを持っていなくても難民として受け入れ、3年間は生活を保障し、人道的な国家というイメージを打ち出すとともに労働力確保を視野に入れた政策として位置づけています。

ついでながら、難民にまじった敵性国家の工作員やテロリストの入国を心配する向きには、3年間もドイツ政府が「管理」する訳ですから、普通の受け入れ体制より発見しやすいことも申し上げておきたいと思います。

次号では、難民と向き合うドイツの在り方を考えてみたいと思います。

(次号をお楽しみに)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?