2009京都大学/国語/第二問(理系)/解答解説

【2009京都大学/国語/第二問(理系)/解答解説】

〈本文理解〉

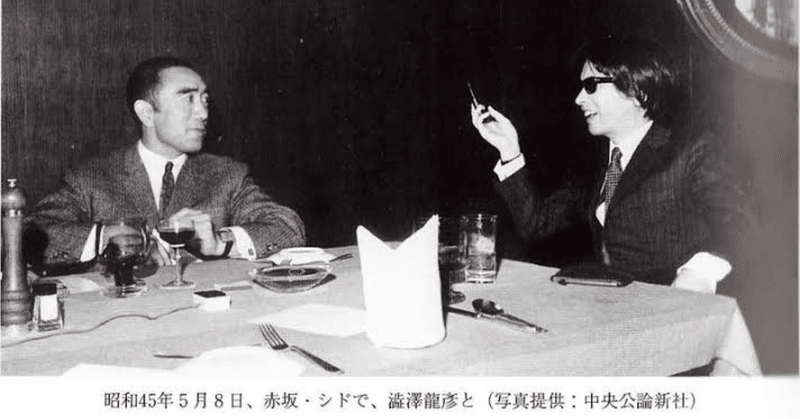

出典は澁澤龍彦の随想「玩具のシンボル価値」。

①段落。しかし人間というのは気まぐれなもので、人間の遊びは、決して玩具によって百パーセント規定されるものではないのである。これは大事なことだと思うので、とくに強調しておきたいが、玩具のきまりきった使い方を、むしろ裏切るような遊びを人間は好んで発明する。そもそも遊びとは、そういうことではないかと私は思うのである。…玩具がいかに巧妙に現実を模倣して、子供たちに「阿諛追従」(傍線部(1))しようとも、子供たちはそんなことを屁とも思わず、平然としてこれを無視するのだ。

②段落。すべり台は、必ずしもすべり台として利用されはしない。私の家にも、かつて屋内用の折りたたみ式の小さなすべり台があったものであるが、私はこれをすべり台として用いた記憶がほとんどない。…私のお気に入りの遊び方は、すべり台のすべる部分と梯子の部分とをばらばらに分解して、すべる部分の椅子の腕木の下に通し、それとT字型に交わるように梯子を設置して、飛行機をつくることだった。飛行機ごっこをすることだった。つまり、すべる部分が翼であり、梯子の部分が胴体なのである。梯子には横木がいくつもあるから、そこに腰かければ数人の子供が飛行機に乗れるのである。このアイディアは大いに気にいって、私はすべり台を私の飛行機と呼んでいたほどだった。ボードレールにならっていえば、「座敷の中の飛行機はびくとも動かない。にもかかわらず、飛行機は架空の空間を矢のように速く疾駆する」(傍線部(2))というわけだ。

③段落。子供たちはしばしば、玩具の現実模倣性によって最初から予定されている玩具の使い方とは、まるで違う玩具の使い方をする。…

④段落。ここで、この私のエッセイの基本的な主題というべきものを、ずばりといっておこう。すなわち、玩具にとって大事なのは、その玩具の現実模倣性ではなく、むしろそのシンボル価値なのである。…玩具は、その名目上の使い方とは別に、無限の使い方を暗示するものでなければならぬだろう。一つの遊び方を決定するものではなく、さまざまな遊び方をそそのかすものでなければならぬだろう。すべり台にも、三輪車にも、その名目上の使い方とは別に、はからずも私が発見したような、新しい使い方の可能性が隠されていたのだった。つまり、これらの玩具には、それなりのシンボル価値があったということになるだろう。

⑤段落。私の思うのに、玩具の現実模倣性とシンボル価値とは、ともすると反比例するものではあるまいか。玩具が複雑巧緻に現実を模倣するようになればなるほど、そのシンボル価値はどんどん下落するのではあるまいか。あまりにも現実をそっくりそのままに模倣した玩具は、その模倣された現実以外の現実を想像させることが不可能になるだろうからだ。その名目上の使い方以外の使い方を、私たちにそそのかすことがないだろうからだ。そういう玩具は、私にはつまらない玩具のように思われる。

〈設問解説〉

問一「阿諛追従」(傍線部(1))とはどういう意味か、文脈に即して説明せよ。(三行)

内容説明問題。「阿諛追従」とは「相手に気に入られようとこびへつらう」ことである。ここでの文脈では、大人が、子供に、「玩具が/巧妙に現実を模倣して」ということになる。ただ「玩具が/模倣」する「現実」とは、少し立ち止まれば自明でないことは、予備校で模範解答を作っておられる大先生方にもお分かりのはずである。それでいて、下の解答のようになるのはいささか不誠実ではあるまいか。賢明で志の高い学生諸君は、本文に明示されてないのを口実に思考停止してはならない。なぜなら、問題作成者は「それ」を問うているのだから。

傍線部は、本文冒頭から強調される「子供の遊び=筆者の考える本来の遊び(X)」に対するアンチ(Y)である。Xは「玩具のきまりきった使い方を/裏切る」形で現れる。つまり「遊び」は事後的に現象する。それに対してYは「玩具によって/規定される」ものだが、逆に「遊び」が想定されて、それに対応する「玩具」があるともとれる。すなわち、一つの「玩具」は一つの「遊び」に応じて作られるのだから、当然その「玩具」は「遊び」方を規定するのである(すべり台、三輪車の例)。ならば、ここでの「現実」とは、大人の想定する「遊び」の「現実」であり、それを「模倣」するように「玩具」のあり方も決まってくるのである。それを「阿諛追従」とまで言うのは、大人がその「遊び」で子どもが十全に楽しめるように、明確にその使い方を規定するからである。もちろん、その思いに他意はないにしろ、それは子供の遊びにおける自由な「発明」を妨げるものである。いらぬパターナリズムといえよう。

以上、「現実=大人視点から想定された子供の遊び」、「模倣=その遊びに応じて玩具の使用法を明確に規定すること」という理解を「阿諛追従」の語義の説明につなげ、解答とした。

〈GV解答例〉

大人の視点から子供の遊びを想定し、それと対応して子供が楽しめるように玩具の使用法を明確に規定することで、子供に気に入られようとこびへつらうという意味。(75)

〈参考 S台N師解答例〉

玩具は、遊びを規定し、最初から予定されている使い方を子供たちにさせるという目的で、複雑巧緻に現実を模倣して子供たちの気に入るように作られているという意味。(77)

〈参考 S台解答例〉

現実にある物を巧妙に模倣した玩具は、子供たちに気に入られ、最初から予定されている玩具の使い方で遊んでもらえるように作られているという意味。(69)

〈参考 T進解答例〉

玩具が実在するものを巧みに再現して、いかにもリアルな感覚を味わうことができるような工夫を施し、子どもの興味を喚起し、その要望に迎合するように作られているということ。(82)

問二「座敷の中の飛行機はびくとも動かない。にもかかわらず、飛行機は架空の空間を矢のように速く疾駆する」(傍線部(2))の内容をわかりやすく説明せよ。(四行)

内容説明問題。「内容を/わかりやすく」というのは、傍線部の寸言の含意を、それに至る文脈(②段落)に乗せて具体的に説明せよ、と受け取れよう。②段落は、①段落で述べられた本来の創造的な遊び(X)の具体例である。そこで、幼少期の筆者が屋内用のすべり台を分解して「飛行機」に仕立て、「飛行機ごっこ」を大いに楽しんだ、という内容が述べられる。傍線部は、その記憶に準えた寸言である。傍線部は「にもかかわらず」で2文に分かれるが、その前後に着目すれば、自作の「飛行機」の現実と想像の対比がポイントとして見えてくる。すなわち「「飛行機」は現実には室内で動きさえしない/心の中では確かに〜飛んでいるように感じられた」。これをベースとして、「想像の中の飛行機」が「実際の飛行機」との比較で「架空の空間を」「矢のように速く」疾駆した、ということを分かりやすく説明するとよい。解答は以下の通り。

〈GV解答例〉

すべり台を分解して作った飛行機は現実には室内で動きさえしないが、それに着座した幼少の筆者の心の中では確かに、実際の飛行機が飛べない想像上の空間をも現実より速く自由に飛び回るように感じられたということ。(100)

〈参考 S台N師解答例〉

子供たちは、玩具の現実模倣性によって最初から予定されている玩具の使い方を無視し、違う使い方をする。これによって、玩具の実際的な現実模倣性は失われるが、模倣された現実以外の現実を想像することが可能になるということ。(106)

〈参考 S台解答例〉

座敷にある飛行機は、すべり台を本来と異なる使い方をして飛行機に見立てた玩具であり、実際には全く動かないが、想像力により、それに乗って空中を高速で飛行することを空想できたということ。(90)

〈参考 T進解答例〉

滑り台を改造して作った飛行機は座敷にあって、実際に跳べるはずもないのだが、それを用いて飛行機ごっこをする際には、筆者の想像の空間におけるそれは、実在の飛行機を凌駕する性能を発揮して、とてつもない速度で自由に飛び回ることができたということ。(119)

問三 筆者は「玩具のシンボル価値」について、どのように考えているか、説明せよ。(四行)

内容説明問題。傍線部は引いてないが、「玩具のシンボル価値」の記述が締めの2段落にあることは自明。そのうち、④段落は「玩具のシンボル価値(X)」の具体的な説明、⑤段落は「玩具のシンボル価値(X)」と「玩具の現実模倣性(Y)」との関係を述べた箇所である。解答は、まず④段落からXを定義した上で、⑤段落からYとの関係で筆者がXをどう考えるか、を説明するとよい。

Xの定義については、④段落で「玩具は…無限の使い方を暗示するもの」「さまざまな遊び方をそそのかすもの」「新しい使い方の可能性が隠されていた」と繰り返し説明される。加えて、⑤段落から「模倣された現実以外の現実を想像させる」、またシンボル=象徴の語義「具体的事物→抽象的意味」も踏まえるとよい。以上をまとめて、解答前半を「玩具の価値は(X)/その形態から子供の想像力を刺激し/自由な遊びを創造させる/契機となる点にある」(A)とする。

XとYの関係については、⑤段落「玩具の現実模倣性とシンボル価値とは、ともすると反比例するものではあるまいか。玩具が複雑巧緻に現実を模倣するようになればなるほど、そのシンボル価値はどんどん下落する」を参照するとよい。これと先述のAを合わせて、解答のアウトラインは「X-Aので/Y-Bが強まると/Xが損なわれると考えている」となる。あとは「X-A」とトレード=オフになるような「Y-B」を導くとよい。そのYについては問一でも触れたが、「模倣」の基準点となる「現実」とは「大人の視点から想定された遊び」である。つまり「X-A」が「玩具→自由な遊び」なのに対し、「Y-B」は「特定の遊び→玩具」なのである。ならば「玩具が複雑巧緻に現実を模倣する(Y)」とは、「特定の遊びを享受させるため/細部に至るまで玩具の使用法を規定する」(B)ことと捉えることができるだろう。もちろんBが進めば「模倣された現実以外の現実を想像させることが不可能になる/名目上の使い方以外の使い方を、私たちにそそのかすことがない」、すなわち「玩具のシンボル価値(X)」は毀損されるのである。以上、先のアウトラインにBの要素を当てはめ、解答とした。

〈GV解答例〉

玩具の価値はその形態から子供の想像力を刺激し自由な遊びを創造させる契機となる点にあるので、逆に特定の遊びを享受させるため細部に至るまでその使用法を規定してしまうと、玩具の価値は損なわれると考えている。(100)

〈参考 S台N師解答例〉

玩具にとって、名目上の使い方とは異なる、無限の使い方を暗示するシンボル価値が大事である。現実模倣性が高まるほど低下するシンボル価値は、模倣された現実以外の現実を想像させる点で、人間の遊びと玩具の魅力の本質である。(106)

〈参考 S台解答例〉

玩具は、遊び手の想像力を刺激し、名目上の使い方とは異なる無限の使い方を暗示し、多様な遊びを示唆するシンボル価値が重要であり、過剰な現実模倣性はこの価値を損ない、魅力を欠き好ましくない。(92)

〈参考 T進解答例〉

名目上の使い方とは別に無限の使い方を暗示し、さまざまな遊び方の創造へ子どもたちを誘う存在としての玩具の価値であり、玩具にとって最も大切な価値であるが、玩具が複雑巧緻に現実を模倣するのに比例して失われると、筆者は考えている。(111)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?