ふと点が繋がる

点1 学校でない学び・集いの場(づくり)

点2 持続できる地元社会(への参画)

思ったことを書き散らかすので長く、取り止めがなくなります。

また、勝手な感想を書いているだけです。。。

-----

点1 学校でない学び・集いの場(づくり)について

娘が就学し、小学校に通学しています。

数年前まで大きく不安を抱いていたことが、就学した娘が登校しぶりをしたらどうしようか、という点です。

なぜ不安だったか。

・一時的に保育園に行きたいくないと言った朝があったこと

(登園しぶりというのであろうか)

・自分が関わる不登校の生徒、保護者との対応上の打つ手の少なさ

・登校を渋るお子さんを持つ同僚の言葉や表情

あたりがその感覚につながっていたように思います。

いずれにしても根底には「学校に行けないと大変!」という漠然とした、得体の知れない、なんだか大きな「影」を感じていたのかなと。

今夏以降、学校外の学びの場に関心が高まりました。

訪問したり、見学したり、記事や書籍を読んだり、話したりしました。

過ごす子どもたちの表情は、生き生きとしており、描かれる子どもの姿は、ごく自然なものでした。

学校でない場で学び、過ごす子どもたちや大人の姿をこれまでの学校職員として勤務する中で見たことがないことに気づきました。

そして見たことがないからこそ先入観があることがわかりました。

さらにその先入観こそが「影」の正体であることもわかりました。

明日からだいぶ涼しくなるという予報なので、今日までを夏、とすると、今夏の大きな気づきは、学校外で子どもたちがより自然に、より学ぶことのできる空間が存在する、ということです。

地元に目を移してみると、学校外で学ぶ場が様々あることがわかりました。今もお話を聞いている最中ですが、自らアクセスしようとしないと辿り着かない部分があると思います。

情報が近くにないと、学校や職員が(忙しく)そうした場とのリレーションを密にできないため、学校が「登校主義」の論理で動いてしまいがちであることが課題であるように感じました。(本当に、この自動的に大勢が毎日くるというシステムは強力だし、だからこそ実施できる活動が多いことは間違いありません)

「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」では、学校の登校のみを目標におくのではないことが示されています。教員側(特に子どもや保護者に直接対応する者)が登校以外のオプションにどのような立ち位置であるかが、子どもや保護者に与えるインパクトとしては小さくないだろうと思います。

もちろん、学校に登校したいという思いがある中で、それを支援することを妨げて外部機関に接続するべきという白黒問題で考えるべきではないはずです。それでも、「登校したい」なのか「登校せねば」なのかはよく見つめないといけないと思います。これも白黒ではないかと思いますが。

「不登校でも学べる」(おおたとしまさ 2022)では中学生の不登校・不登校傾向を合わせると全体の13.3%にのぼると推計しています。割合的に教育のイノベーター、アーリーアダプター層と言えるのかも知れません。

これだけのボリュームがあるとすると、地元にもっと場があるといいな、あったほうがいいな、と思うのです。

ここまで点1

点2 持続できる地元社会(への参画)

地元社会に定住している民として、地元の持続可能性には関心が高いです。

漠然と、「大学に行くためにまちに出ることは必然で、それはまち行きの片道切符」現象を、義理人情・情けでなく「地元でくらす魅力」で逆転する必要があるなと考えていました。

そして、それを実現するために、雇用を生み出す人材、起業する人材が欠かせないと思っていました。

先日の竹内義晴さんのお話で、子どもたちに伝えるべきこととして以下の示唆がありました。

「働き方が多様になってきているし、子どもたちが社会に出るころにはその多様さはさらに増している。」

そして、都会に住みながら、地域で働くモデルを教えていただきました。

ここまで点2

点1・2が近づくと…(多様地獄!)

・多様な働き方、多様な仕事が生まれてくる未来に生きる子どもたちは多様な教育を受けて多様な能力を身につけているのか、それが可能なまちなのか

・多様な人を受け入れるまちには、多様な教育を実現する、多様な学びの場があって然るべきで、多様な学びの場が根を張れないまちは多様さを失っていくのではないか

今日の結論めいたこととしては

・これから人々がまちに対して魅力を抱く一要素として「子どもたちの様々な居場所、学ぶ場が存在していること」が生起するのではないか。(いやもうしているかも)

・自分の子どもが、新たな場を求めたときに、その要素で居住地を探すことが十分にありうるのではないか。

・したがって、このまちに根を張る自分としては、このまちがそうなるように動くべきである。

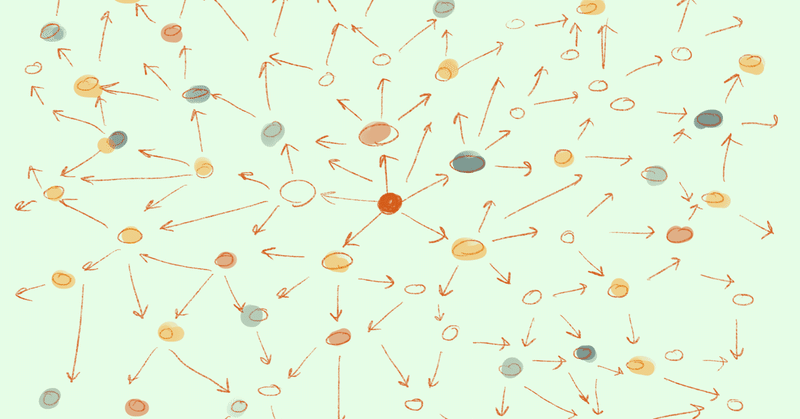

もう少しプロットを置き、ノードを増やして太くしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?