常武鉄道#2「常武鉄道戦前史」

前回は理想の汽車系架空鉄道を考えるうえで、半ば必然的に常武鉄道というフィールドが浮かび上がってきたというようなお話をした。

今回は前回を踏まえた上で、常武鉄道が敷設され、汽車が走り、そして現代へとつながる歴史を考える。といっても制作自体は去年の3月末から始めているので、現在に至るまで何度かプロットを白紙に戻して練り直しをしている。そこで、今回は制作途中ではあるが、現在最有力となるシナリオをお話し、恐らく次回以降に現行シナリオの問題点や課題、今後の考証事項などを整理する回を設けようと思う。

なお、以下に記載する文章の中には実在の企業名や人名が登場するが、それらは全てフィクションであり、架空のストーリーであることを予め断っておく。

常武鉄道成立までの流れ(予定)

常総鉄道成立の経緯

常武鉄道の起源は、1911年に北千住ー野田間で開業した「常総鉄道」である(取手ー下館を敷設した史実の常総鉄道とは別である)。常総鉄道は、水海道、下館の廻船問屋資本が中心となって計画され、その計画に茂木で石灰石鉱山(架空)を運営していた浅野財閥、そして野田、流山の醤油醸造家資本が合流したことで成立した。

常総鉄道は複数の資本の思惑によって成り立った鉄道と言えるが、根本的な目的は鬼怒川、江戸川水運の鉄道化という点で一致していた。

鬼怒川水運の要衝であった水海道、下館の廻船問屋は、鬼怒川、江戸川を経由して東京まで貨物を輸送することで生計を立てていたが、1896年の日本鉄道土浦線(後の常磐線)開業以降、貨物の行き先を東京ではなく取手に変更し、取手から日本鉄道を利用して東京へ輸送する荷主が増加したことで、廻船問屋のシェアは低下し収入減が続いていた。両都市の基幹産業でもあった回漕業の衰退は、地域経済の衰退とイコールであったため、対抗手段として東京ー水海道ー下館に地場資本による鉄道を敷設し、貨物の流出を食い止めようと考えた。

▲明治期の鬼怒川水運

一方、茂木に石灰石鉱山(架空)を保有していた浅野財閥も、産出された石灰石を鬼怒川を介して東京 深川のセメント工場へ輸送していたが、日清戦争以降のセメント需要の増大を受けて、水運による原料輸送に限界が生じ、鉄道輸送へのシフトが必要になっていた。このような事情を受けて、浅野財閥と廻船問屋資本の協議により、北千住ー水海道ー下館ー茂木の鉄道計画が立案された。これが常総鉄道の原型となる。この計画に、同じく鉄道輸送の導入を検討していた野田、流山の醤油醸造家資本が合流したことで、常総鉄道が成立する運びとなった。常総鉄道は1911年に北千住ー野田間を開業させたことを皮切りに、1913年に流山ー下館、1914年に下館ー茂木を開業させ、北千住ー茂木間の石灰石輸送を開始したほか、常磐線を経由していた貨物を徐々に自社輸送へと引き込んでいった。

泡沫インターアーバン 常武鉄道(初代)の成立経緯

さて、常総鉄道は浅野財閥と江戸川、鬼怒川水域の資本によって成立したが、現在の常武鉄道の軸となる上野ー水戸の都市間輸送を企図したのは全く別の資本である。常磐線に対抗して上野ー水戸の都市間輸送を行おうと計画したのは、東京の実業家X(詳細未定)であった。実業家Xは大阪電気軌道や京阪電鉄など、関西圏で広まりつつあった都市間高速輸送に影響され、これを上野ー水戸間に導入することを構想した。ただし、上野ー水戸間には柿岡地磁気発電所が立地している影響で電車の運転が困難なため、関西式の電車による高速輸送ではなく、蒸気機関車による高速輸送を前提とした構想であった。非電化で蒸気機関車牽引による都市間鉄道の計画に対しては、突飛な計画であるとして財界の大半は出資に難色を示したが、Xの地元である水戸や経由予定地の石岡、土浦、龍ヶ崎などで出資を呼びかけ、「鉄道の先進国イギリスでは、蒸気機関車による高速輸送は一般的であり、イギリスの技術を導入すれば日本においても高速輸送は可能である」として事業の正当性を訴えた。こうした宣伝活動の結果、なんとか賛同者や出資者が集まり、1917年(仮)に常武鉄道(初代)が設立された。当時は第一次大戦による好況のさなかであり、投資に対するハードルが下がっていたことも、設立を手助けしたと言われている。

磐城炭鉱の参画と倒産危機

しかし、会社が設立されたからといって、鉄道の建設や車両の調達などを行う資金が十分にあるわけではなく、さらなる大口の出資者の存在が無ければ、会社の存続は危ぶまれた。出資者を求めて営業活動を展開する常武鉄道は、常磐炭田地帯で石炭の採掘を行う炭鉱系の企業に的を絞り、常武鉄道と石炭売買の独占契約を結ぶことを条件に出資を求めた。

幸いにもこの提案に商機を見出した企業があった。それは、浅野財閥系炭鉱会社の磐城炭鉱社である。磐城炭鉱社は1918年に第一次大戦が終結すると、石炭価格の暴落によって経営不振に陥り、大戦中の好景気に乗じた過剰投資によって赤字経営となっていた。更に、この時期は常磐炭の主要な販売地である東京において北海道炭にシェアを奪われていく自体も起こっており、同社はこれを打開すべく、販路の多角化を模索していた。そのような折、常武鉄道から先述のような提案を受けたため、販路拡大の一環として包括契約と出資を行う運びとなった。

昭和19年頃の常磐炭田

磐城炭鉱との取引が成立したことによって、常武鉄道は鉄道の開業資金が整い、1920年に敷設工事は着工した。敷設工事は、水戸側から始まり、下水戸ー常武石岡を先行開業させたのち、常武石岡ー常武土浦ー龍ヶ崎ー鎌ヶ谷ー青砥ー上野と延伸していくスケジュールが予定されていた。1921年に先行開業区間である下水戸ー常武石岡を開業させたが、前年に起きた一次大戦の戦後恐慌の影響で融資が滞り、建設資金が捻出できなくなってしまう。これにより事業は完全に停滞し、先行開業区間の下水戸ー常武石岡間で列車を運行する資金すらも危ぶまれる状況となった。事実上の倒産危機という事態対して最も危機感を表したのは、包括契約を条件に多額の出資を行った磐城炭鉱である。このまま常武鉄道が倒産してしまえば出資金の回収は不可能になるほか、包括契約によって生まれるはずであった石炭の販売利益も失うことになる。

そこで磐城炭鉱は、常武鉄道を、同じく浅野財閥の強い影響下にあった常総鉄道に吸収合併させることで、事業を存続させ損失を最小限に抑えようと考えた。また、合併に際しては未開業となっていた常武石岡以南のルートを改め、水海道まで新設線を建設し、既設の常総鉄道線に接続させることで、東京方面の乗り入れを実現させ、東京ー水戸の都市間輸送を曲りなりにも成立させようと考えた。これを実現させるべく、磐城炭鉱は常武鉄道の株を買い占めたうえで経営権を一時的に掌握し、財閥上層部と交渉し常総鉄道との合併を協議した。その結果、詳細は割愛するが、常総鉄道が磐城炭鉱所有の常武鉄道株を買い取り常武鉄道を傘下とすることで決議し、水海道ー常武石岡の新設と北千住ー水海道で常武鉄道と直通運転することが決定した。

関東大震災と上野乗り入れ

浅野財閥によるイニシアチブの元、常総鉄道と常武鉄道の協調体制が成立し、1923年に予定されていた水海道ー常武石岡の連絡線を開業させて北千住ー下水戸間の直通運転を開始した。しかし、起点が都心から外れた北千住であることから乗客は伸び悩んでいたため、常総、常武両社は次なる事業拡大として都心である上野への延伸を検討することとなった。

通常では、東京市街地への鉄道の延伸は用地買収や都市計画との兼ね合いで非常にハードルが高く、それまでに市街地への延伸が果たせた私鉄は甲武鉄道(飯田町ー新宿)と総武鉄道(両国橋ー錦糸町)の二社のみであった。

東京市街地への乗り入れを難しくしていた背景として、東京市が市街地における鉄道と道路の平面交差を認めていなかったという事情があり、前述の二社についても市街地においては全線立体交差で建設された。

つまり、私鉄が東京市街地に乗り入れたい場合、高額な用地買収費に加えて高額な高架線敷設費用の捻出が要求され、それが実現可能性を大きく引き下げている要因となっていた。

上野乗り入れのルート(点線部分)

ところで、この話の冒頭で「通常では」と書いたのは、常武鉄道が北千住乗り入れを開始した1923年は、東京市が通常では起こり得ない、極めて異常な事態に突入した年だからである。1923年に発生した異常事態というのは、同年9月に発生した関東大震災のことである。大地震とそれに起因する大火災によって、東京市街地の主に東側が焼け野原となり、政府は早急に帝都復興計画と呼ばれる大規模な復興計画を立案した。帝都復興計画には新橋から上野駅前を通って三ノ輪橋に至る、広幅員の「昭和通り」の建設も計画されていたが、常総鉄道はこの計画に目をつけ、復興事業を担当していた帝都復興院と粘り強く交渉し、昭和通りの中央部に煉瓦造りの高架線を設け、上野駅前に大型の高架ターミナルを建設する承認を取り付けた。昭和通りの計画に便乗したことで用地買収の費用が大幅に削減され、通常では非常に困難な上野乗り入れを実現させるに至ったのである。こうして、1925年に常武上野ー北千住間が開業し、同年より常武上野ー下水戸間で速達列車である急行「梅花」の運行を開始した。これによって常総、常武鉄道は本格的な都市間輸送へと参入し、安定経営期へと突入した。

建設当時の昭和通り

1925年以降の流れ

さて、以上の経緯を経て、1925年に常武上野を起点として水戸、下館方面へ路線を展開する現在の常武鉄道の原型が成立した。

ここまでの流れは少々複雑であったため、ここで一旦整理のために箇条書きにしてみる。

現在の常武鉄道は常総鉄道と常武鉄道(初代)によって原型が形成された

常総鉄道は、鬼怒川、江戸川水運の代替と石灰石輸送のために建設された

常武鉄道(初代)は泡沫鉄道で、倒産危機になったところを磐城炭鉱によって救われた。

磐城炭鉱の親玉である浅野財閥の力によって、常総に常武を吸収させ、1925年に上野乗り入れを開始した。

そして、ここからは1925年以降の流れの話になるのだが、尺の都合上1925年から1943年までの流れは簡潔にまとめることにする。

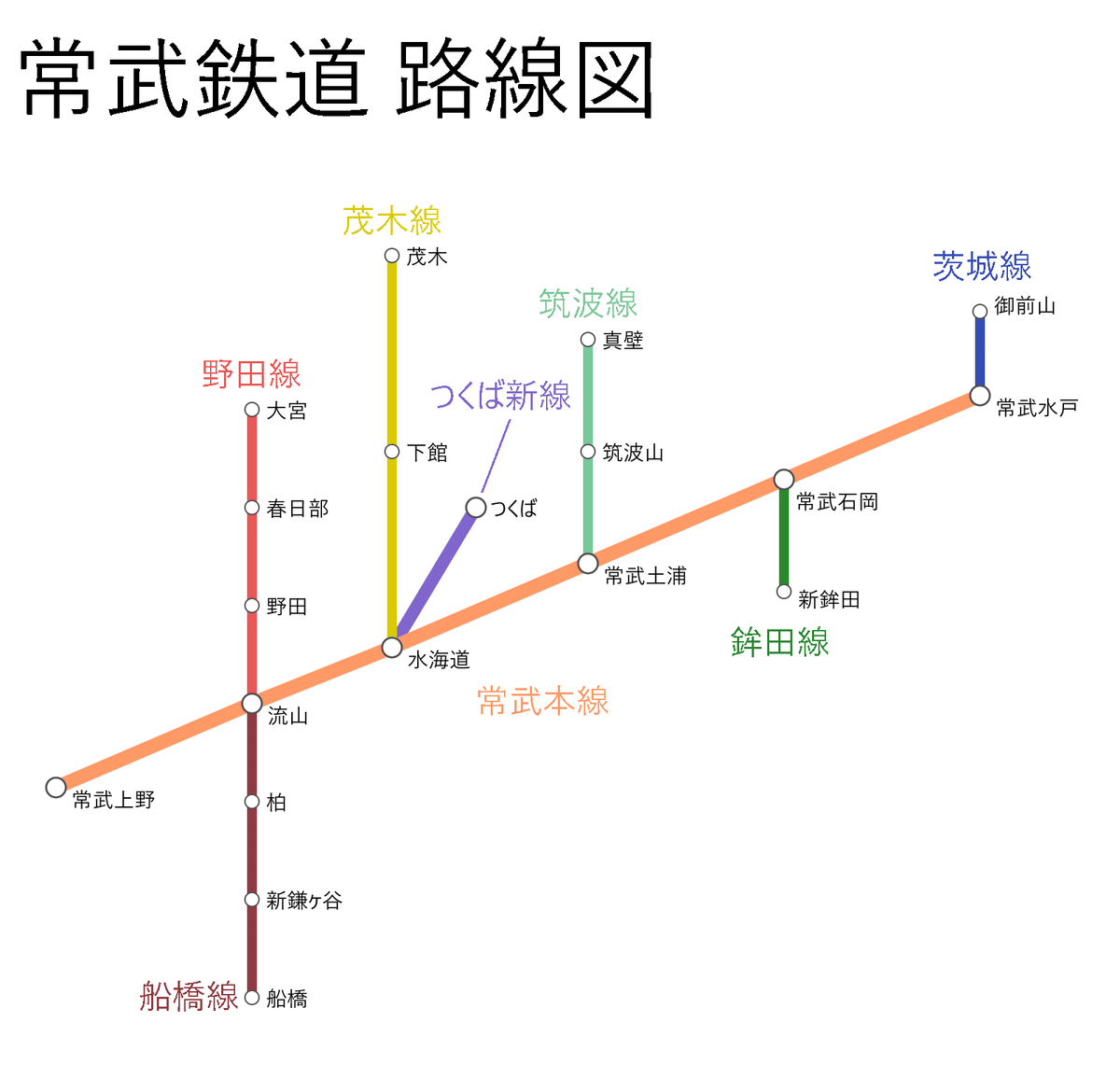

1925年に上野乗り入れを果たして以降は、先述の通り安定経営期に入り、1926年に常武上野ー野田間で電車運転開始、1932年に上野ー石岡間の複線化完成、1935年に水戸側のターミナルを下水戸から現在の常武水戸へ移転と事業を展開した。その後、戦時体制下の1943年に「陸上交通事業調整法」によって常総鉄道、常武鉄道、筑波鉄道、鹿島鉄道、茨城鉄道が統合され、現在の法人である常武鉄道(二代)が誕生した。戦後になると増大する通勤客と長距離輸送との両立に迫られ1969年に常武上野ー流山間の複々線化が完成、翌70年には地下鉄丸ノ内線との直通運転を開始したほか、1971年に流山ー常武水戸間の交流電化が完成し無煙化を達成、1985年にはつくば万博開催に合わせて水海道ーつくば間のつくば新線が開業し、ほぼ現在の常武鉄道の姿が完成した。

課題など

以上が現在制作中の、常武鉄道戦前史と戦後史のダイジェストである。

なお、戦後史に関しては別の機会に詳細をお話しできればと思う。

冒頭でお話した通り、今回は制作したシナリオを発表するにとどめ、次回以降にシナリオの問題点や今後の課題についてセルフ突っ込みを入れていく予定である。

長くなってしまったので、今回はここで一区切りとしよう。

次回へ続く(かもしれない)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?