妄想メモ〜アフター桶狭間〜

☆トップ画像は駿府城東門(日本の中心は江戸ではなく駿府になっていたかも知れません)

前回記事

もし今川義元が、桶狭間の戦いに勝っていたら、その後の戦国時代はどのようになったのでしょうか?

おそらく、桶狭間の戦いで、織田軍が奇襲に失敗した場合や信長が死亡した場合、足利氏とも血縁が近く、経済力も実力もある今川義元がそのまま主導権を握ったはずです。

御所(足利幕府)が絶えれば、吉良が継ぎ、

吉良が絶えれば今川が継ぐ。。。

という室町時代の俗伝でも今川氏への評判がわかります。

俗伝の通りだった場合、1560年頃に吉良氏本家のあった三河国は織田氏の侵攻で混迷し、足利氏を援けるどころではありません。

さらには今川氏が三河国を領収したことで吉良氏は史実通り、その配下になったと思われます。

また、上杉氏・武田氏は自国領の掌握に掛かっており、京を目指すどころでありません。

となると、京に近くて足利氏を援けられるのは今川氏のみとなります。

その後の戦国時代はどうなったのか妄想を広げてみたいと思います☆

◆1560年(永禄3年)の情勢

※画像は戦国時代勢力図と各大名の動向ブログさんのサイトより

◆戦国時代の主な船舶拠点(日本海側が隆盛)

1560年の主な大名・町衆・湊衆・海賊など

蝦夷:蠣崎

東北:南部、安東、葛西、伊達、葦名、

十三衆、土崎衆

北陸:上杉、畠山、朝倉、今町衆、岩瀬衆、

輪島衆、本吉衆、三国衆

関東:北条、佐竹、里見、三浦衆

東海:今川、武田、織田、斎藤、北畠、熊野海賊、

伊勢衆、安濃衆

近畿:浅井、六角、三好、国友衆、雑賀衆、

根来衆、堺衆

中国:毛利、尼子、宇喜多、村上海賊(瀬戸内北部)、

出雲衆

四国:三好、長宗我部、村上海賊(瀬戸内南部)

九州:大友、龍造寺、島津、相良、伊東、博多衆、

五島海賊、松浦海賊、坊津衆、琉球国

【仮想】

※群雄割拠の様相です。国は持っていませんが、要衝を支配したり、独自の経済力で自立している町衆・湊衆・海賊・宗門も勢力としてみるべきかなと思います。

※大名が水上戦を意識して海賊衆を取り込み、水軍を編成する動きが加速します。

※1562年、今川義元は尾張国・美濃国を支配下に治めます。東海道の主要国をおさえたことで、かつての源氏を讃え「東源殿」と呼ばれるようになります。

※1565年、三好氏が13代将軍・足利義輝を京都から追放(天正の乱)し、義栄(27歳)を14代将軍にすえました(堺公方)。義輝は今川氏が保護し、駿府に御所を移設します(駿府公方)。この功績により、今川義元は「東海管領」を名乗る事を許されます。

※室町時代に定められた貿易港に関する書物の『三津七湊』を参考しました。

三津七湊について

港(湊・津・泊)の分類について

◆小氷河期(寒冷化)

※画像は国際環境経済研究所さんサイトより

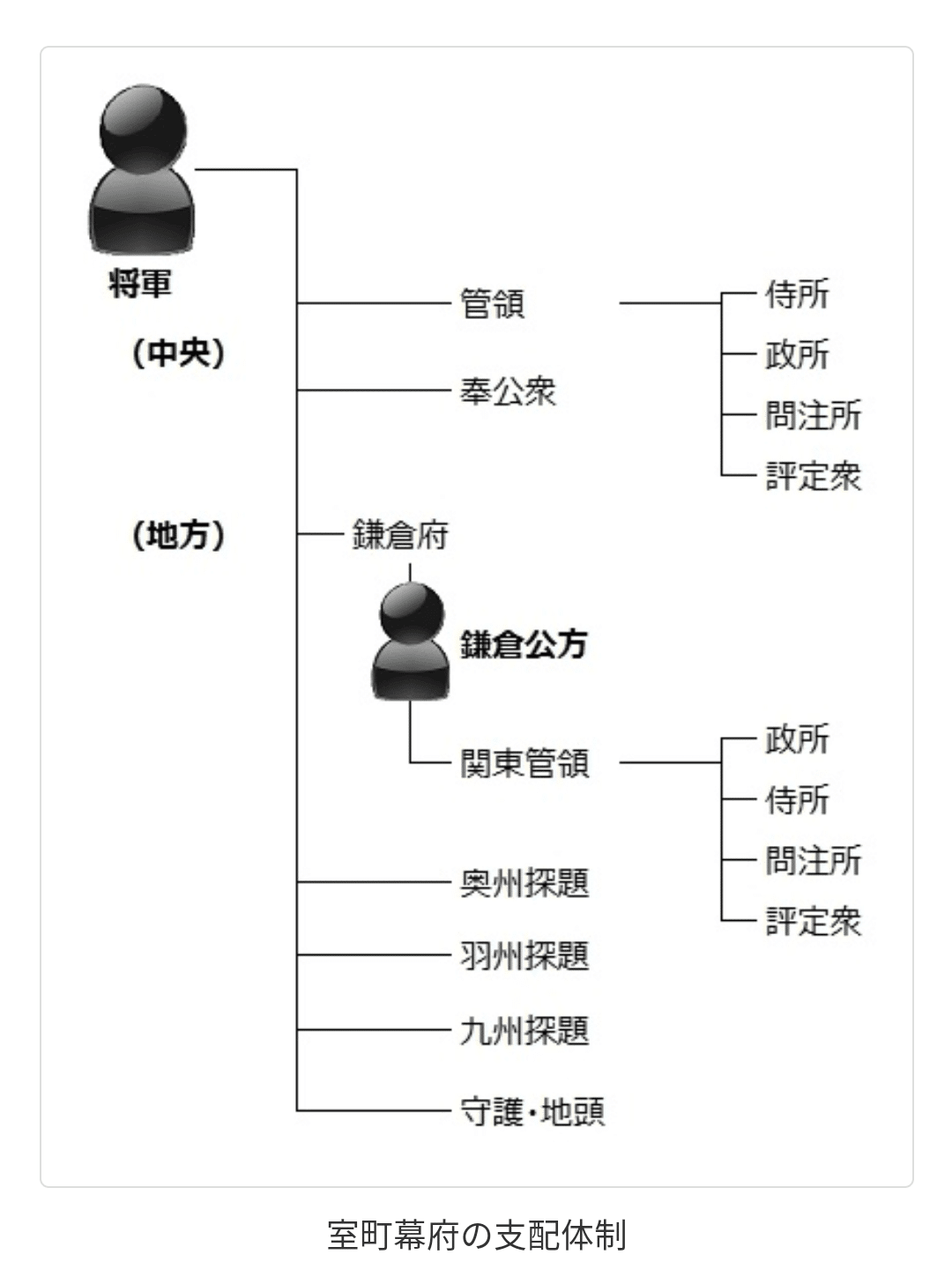

◆室町幕府の組織図(奉公衆と奉行衆)

※画像は戦国ヒストリーさんサイトより

1570年の主な大名・町衆・湊衆・水軍など

北斗:蠣崎(南部)、箱館衆、安東(北西部)、

小樽衆、南部(北東部)、釧路衆

東北:伊達(太平洋側)、平潟衆、塩竈衆、八戸衆、

上杉(日本海側)、十三衆、土崎衆

北陸:上杉、今町衆、岩瀬衆、輪島衆、本吉衆、

三国衆

関東:北条、三浦衆、勝浦衆、鹿島衆

東海:今川、武田、伊勢衆、安濃衆、焼津衆

近畿:三好(西側)、雑賀衆、根来衆、堺衆、

今川(東側)、大津衆、国友衆、九鬼水軍

中国:尼子、村上水軍(瀬戸内北部)、出雲衆

四国:三好、村上水軍(瀬戸内南部)

九州:大友、博多衆、五島水軍、松浦水軍、

坊津衆、琉球国

【仮想】

※1575年、13代将軍だった義輝(39歳)の嫡男・輝若丸(13歳 ※史実では夭折)が元服し、「義国」と改めます。

※1565年の天正の乱より、義栄派の「三好・毛利」と、義輝派の「今川・北条・武田」が大津・伏見・湊川・屋島で激突します。これが後に「乙亥の役」と呼ばれます。史実での関ヶ原と同様、毛利が動かなかった(九州への牽制があって十分に動けなかった)ので義輝派が勝利します。

※今川氏など義輝派が勝利したことで幕府はそのまま駿府に置かれることになります。(駿河幕府の開始)

※三好氏に擁立された14代将軍・義栄は廃され、再び義輝が返り咲き、15代将軍となります。

※「乙亥の役」によって食料・武具・人員の交易が地域ごとに増え、町衆や湊衆が自治権を確立します。

※室町体制では将軍の経済力・軍事力が弱かった事を踏まえ、将軍直轄の奉公衆を強化すべく今川義元が「奉公衆別当(副将軍)」となり、嫡男・氏真が東海管領を引継ぎます。

※1579年(天正7年)15代将軍・足利義輝を擁する今川義元が天下に号令し、「天正駿府会議」が開かれます。この会議にて有力大名は将軍を補佐する「管領」となり、これまで通りの領地を「分権統治」する幕藩体制ならぬ「幕管体制」となります。

※三管領が見直しされて伊達・上杉・北条・武田・今川・尼子・大友による七管領になりました。

※蝦夷地は「北斗」に改名されました。

※七管領(大名)による分権統治が進み、争いはなくなりましたが小氷河期(1450年頃~1600年頃)による食糧不足は継続します。

◆貨幣経済の隆盛

※画像は買取専門店おたからやさんサイトより

1580年の主な管領・湊衆・町衆など

北斗:上杉(日本海側)、小樽衆

伊達(太平洋側)、箱館衆、釧路衆

東北:上杉(日本海側)、十三衆、土崎衆、

伊達(太平洋側)、平潟衆、塩竈衆、八戸衆

北陸:上杉、今町衆、岩瀬衆、輪島衆、

本吉衆、三国衆

関東:北条、三浦衆、勝浦衆、鹿島衆

東海:今川(駿河将軍府)、伊勢衆、安濃衆、焼津衆

近畿:御親領、堺衆、大津衆、熊野衆

四国:御親領

中国:尼子、出雲衆

九州:大友、博多衆、坊津衆、琉球国

【仮想】

※義栄派・義輝派が激突した「乙亥の役」により、京都は焼け野原となり放置されていたので、「安土」に新たな都が建設されます。安土京の警護は七管領も輪番制で参加します。

※朝廷の直轄地として旧三好氏の領地(近畿・四国)は「御親領」となります。各地に散っていた朝廷や寺社の領地が再集約されます。

※朝廷より四国の管理を将軍義輝の嫡男・義国が任じられ「南海殿」と呼ばれるようになります。

※食糧不足を補うため、管領の領地間での作物交換が奨励されます。

※日本周辺に外国船が出没し、幕府は物資輸送、戦時の兵員輸送のために水運の整備および太平洋航路の整備を督励します。

※不作により米が流通しないので明銭による貨幣経済が加速して全国で土倉が活躍します。

※各地の小大名たちは民衆の反発を抑えるために貨幣や宗門を利用した支配体制を取るようになります。

※史実の長篠の戦いが無いため鉄砲の流通は増えず、国友、雑賀などの鉄砲集団は小規模に留まります。

◆1680年の皆既月食

時系列が少しややこしいですが、2022年11月9日に『皆既月食』があり、夜空を見上げた方も多かったのではと思います。

この事象が遡る事442年前、1680年のにもあったそうです。多くの戦国武将が現代の私達のように夜空を見上げたでしょう。違う点は、彼らは予告がなかった為、突然に、月が変異したことに驚かされたと思います(笑)

この記事を作っていて、何ともタイミングの良いニュースに恵まれました☆

◆東南アジアからの宗教伝来

※画像は受験地理B短期マスター塾さんサイトより

1590年の主な宗門・神領・御親領(朝廷直轄)など

北斗:

東北:

北陸:仏教域(鹿島神領)

関東:

東海:

近畿:神道域(御親領・駿河将軍府・伊勢神領)

四国:

中国:儒教域(出雲神領)

九州:カトリック教域、琉球国

※農地や利水権をめぐる境界線争いが全国で勃発し、地域の宗門勢力も巻き込んで宗教戦争のような争いが1595年中頃まで続きます。

※第15代将軍・義輝ならびに奉公衆別当の今川義元は土倉による大名への貸付策などで各地を調停して回ります。

※1590年、今川義元(71歳)が亡くなり、義元の息子で今川氏真(52歳)が奉公衆別当となり、義元の孫で今川範以(20歳)が東海管領となります。

※1596年、15代将軍・義輝(60歳)が病没し、嫡男・義国(34歳)が16代将軍に任じられます。

※1600年頃、諸外国による乗っ取りの危険を回避するため惣無事令が出されます。

※1610年頃、第16代将軍・義国により、宗門法度ならびに土倉法度が制定され、幕府の許可なく新規の融資・契約・勧誘を行うことが禁止されます。

※今川氏真(72歳)が亡くなり、氏真の息子で今川範以(40歳)が奉公衆別当となります。

※1644年以降、明国の滅亡により、足利(駿河)幕府は経済統制のため、明銭から日本独自の慶長銀貨が正式に定められます。あわせて強制換金や徳政令により土倉が淘汰されます。

以降の日本は鎖国ではなく、外国の文化や移民を受け入れながら発展し、足利幕府・七管領が平和を維持しながら1800年代を迎えます。

【ご参考1 史実の今川義元以降の当主生没年】

今川義元(氏親の子 1519~1560 享年41歳)

今川氏真(義元の子 1538~1614 享年76歳)

今川範以(義元の孫 1570~1608 享年38歳)

【ご参考2 史実の足利義輝以降の将軍生没年】

13代将軍 足利義輝

(義晴の子 1536〜1565 享年29歳※暗殺)

将軍候補 足利 輝若丸

(義輝の子 1562年5月ー8月※母親不詳)

14代将軍(三好氏擁立) 足利義栄

(義維の子 1538〜1568年 享年30歳)

15代将軍(織田氏擁立) 足利義昭

(義輝の弟 1537〜1597 享年60歳)

◆ ◆ ◆

なお、You Tubeでも「信長の野望」(戦国シミュレーションゲームの不朽の名作)にて今川による天下統一が成されていました(笑)

最後までお読みいただき、ありがとうございました☆

もし宜しければサポートを頂けるとうれしいです☆