ピタゴラスイッチ精神

2024.05.09

ぺぎんの日記#39

「ピタゴラスイッチ精神」

今日の学年集会は、見学旅行に向けてのアイスブレイクだった。

いくつかのミニゲームをやって温まってきたあたりで最後のゲーム、

「5人一組のチームで、A4の紙50枚のみを使い、できる限り高いタワーを作れ。」

即席の5人チームで、A4の紙の束に向き合う。

足元を固めたほうがいい。いや、軟弱でもいいからとりあえず高さ出して、それから支柱を建てようよ。それアンバランスじゃない?三角形作ったら強そう。紙足りる?待って計算するわ。

授業で出されるはずだった、問題がびっしりと印刷されたA4の紙。おそらく廃棄になった紙を引っ張り出してきたのだろう。普段は文章を読んで、文字を書いて、お勉強をするための紙。私たちは今、その紙をタワーを作る建材として扱っている。紙に書いてある文字よりも、紙の質感・強度・形、そういったものの方が何倍も大事な情報として私たちの脳に飛び込んでくる。タワーを作るために紙をどのように使うのか。討論や実験を繰り返して、紙の特性を一番活かした形を考える。

何か懐かく、楽しい感覚をおぼえた。

あの感覚は何だったのだろう。ゲームが終わった後、少し振り返ってみる。

紙でタワーを作るなんて初めての経験だったから、きっと昔の記憶が呼び起こされているのだろうと思い、頭の中を探してみる。

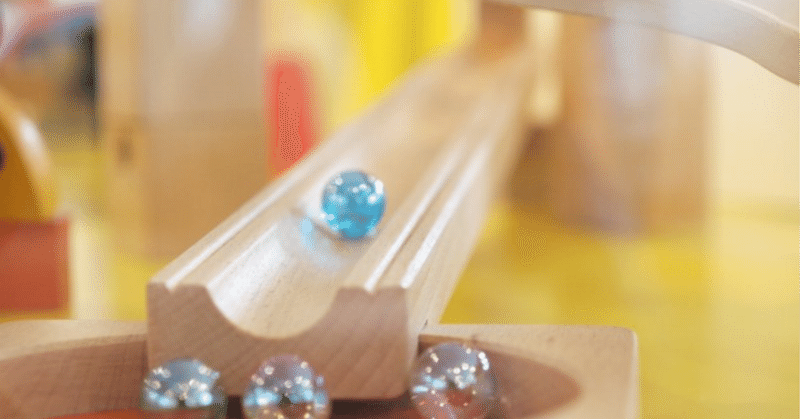

あった。小さい頃、ピタゴラスイッチで遊んでいたときの記憶。

家の中のものを活用して、ビー玉の通る道や、次々に倒れるドミノを作る。

ピタゴラスイッチ作りに熱中しているとき、私の目にはフィルターがかかっていた。身の回りにあるものが全て「レールにできるか」で分類されるフィルター。

例えばお父さんのアコギ。弦の部分はビー玉を転がすために作られているのだと思っていた。

あとは本。開けばビー玉を転がせる。でも本と言っても、文庫本や厚い本には興味がない。欲しいのはハードカバーの薄い本。なぜなら開いたままセットできるから。

食器の上にビー玉を転がして怒られたこともあった。ボウルを斜めに設置してビー玉を転がすと、小気味よい音とともにアクロバティックな動きを見せるから超楽しかった。

家のもの全てを、「ピタゴラスイッチにどう使うか」という視点で観察していた私。ある意味では今よりも鋭い観察眼を持っていたとも言えるかも知れない。

いつの間にかやらなくなったピタゴラスイッチ。いつの間にか楽器としてしか見れなくなったアコギ。いつの間にか読み物になっていた本。いつの間にか食器になっていたボウル。いつの間にか問題プリントになっていた紙。

あぁそうか。私はいくつになっても、こういうことがしたかったんだ。

一つの目的を達成するために、普段使っている色々なモノ・知識を違う視点で使ってみる。実験と検証を繰り返しながら、面白いものを作っていく。

普段の色々で、新しいものが構成される。

その感覚が楽しくてたまらない。

今度個人的に、紙のタワーに再チャレンジしてみようかな。心の中のピタゴラスイッチ精神が燃えてるうちに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?