パワハラと呼ばれた男がコビーの「7つの習慣(第1部)」から得たこと

パワハラシリーズです。

今回のテーマは、スティーブン・R・コビー氏が書いた「7つの習慣 人格主義の回復(第1部:パラダイムと原則)」です。

人格主義の回復と副題が付いていることから、人格を高めるにはどうすれば良いのかを理解することができます。

私は人格について全く自信がありませんでした。(今もですが。)人格を高めることでパワハラを抑えることができるようになるはずです。

そもそも、私がパワハラに走ってしまった理由の一つは、部下が思うような成果を出してくれないからでした。

もちろん、自己紹介記事でも記載したように様々な工夫をしてきましたが、ことごとく失敗に終わりました。

なぜ失敗に終わったのか、その原因が「ものの見方」が悪かったということに気づきました。

では、どうしたら「ものの見方」を矯正できるのか。そして、どのような心構えをもてば良いのか。

今回は7つの習慣の第1部(パラダイムと原則)の内容をもとに、リーダーとしての「もの見方」について、過去の自分に向けたメッセージとしてまとめてみたいと思います。

サマリー

ものの見方が問題なのではなく、使っているレンズが歪んでいる可能性を自覚する。

歪んだレンズを付けたまま、上辺のテクニックを使っても目的は達成できない。

他人を変えるのではなく、自分が変えられることを変えていく。

良いリーダーの条件は相互依存状態にあることだが、そのためにはまず自立する。

成果だけを追うのではなく、「成果」と「成果を生み出す能力高める活動」のバランスをとる。

歪んだレンズ

あなたが見ている世界は、あなたの価値観を通したレンズで見ています。自分のレンズが歪んでいるなどと思ってもいないと思います。

でも、100%歪んでいます。まずそれを理解してください。

歪んだレンズで何かを一生懸命見ても、正しいものを浮かび上がってきません。

何を見るかではなく、どんなレンズを通して見ているかの方が大切なのです。

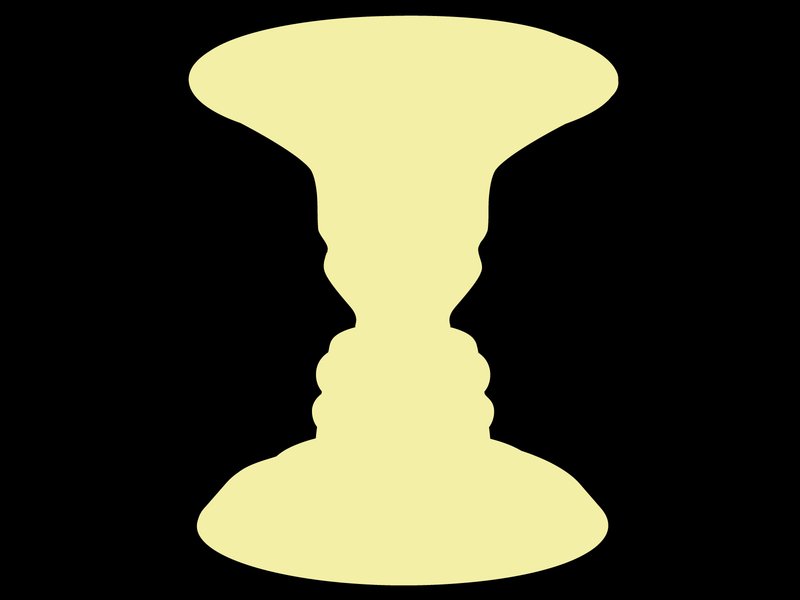

二人が同じ下図のような多義図形を見たとき、同じ物を見ているのに、意見が全く異なり、でも、その意見の両方とも正しいということが起こり得えます。

これは、人、行動、アウトプットを見るときにも起こるのです。

あたなのレンズではその人が不合格に見えても、別のレンズで見ると合格である場合があるということです。

あたなは「人によって考え方が違うなんてことは分かっている」というのでしょう。

今、あなたが「あの人は能力が足りてないけど、長所があるはずだからそこを見つけて伸ばしてあげよう」と考えたとします。

一見、正しくて、とても良い考え方に見えます。

しかし、

「能力が足りてない」というのはあなたのレンズでの見え方です。

「長所を伸ばすことが良いこと」という考えもあなたのレンズでの見え方です。

あなたが見つけた「長所」も、あなたのレンズに映った長所です。

あなたのこれまでの人生で培われた価値観の中では正しいというだけで、別のレンズで見ると全て間違っている可能性もあります。

パワハラをやめたいと思うなら、自分が変わらなければいけません。そのためには、まずは自分のパラダイムを理解することから始めましょう。

パラダイムとは、物の見方や捉え方のことで、物事をどう認識し、理解し、解釈するか、ということです。

パラダイムは地図に例えられます。

あなたが正しいと信じている地図が間違っていたらどうでしょうか。

早く到着したいとスピードを上げても目的地には着きません。

早起きする、歩き方を変えるといった行動を替えても目的地には着きません。

ポジティブシンキングを行っても目的地には着きません。

地図が間違っていると、いくら上辺のテクニックを使っても無意味なのです。

パラダイム・シフト

小さな変化を起こしたいのであれば、態度や行動を変化させれば良いです。

ですが、あなたはパワハラをやめるために劇的な変化を起こす必要があります。

間違ったレンズを付けたまま、褒める、話を聞くといった、態度や行動を変えるといったテクニックを使っても改善しません。

正しく見ることができるレンズ、つまり、土台となっているパラダイムを変え、物事を違った角度から見られるようにならなければならないのです。

本来、管理職になったとき、あなたはパラダイムを変えるべきでした。しかし、それを悔やんでも仕方ありません。

今からでもパラダイムを変える努力をしましょう。

ただ、パラダイムを変えろと言われても、どのように変えればいいのか検討もつかないと思います。

本の中では、パラダイムを原則に近づけるほど、地図が正確になり、機能的に使えるようになり、大きな変化を遂げられると記載されています。

そして、原則とは、

公正、誠実、正直、尊厳、奉仕、貢献、本質、美徳、可能性、忍耐、教養、励ましといった、人間の行動を導く指針であり、永続的な価値を持ち、議論の余地がないこと。

とのことです。

言っていることは何となく分かるけど、どうしたら良いかはピンと来ないのが正直なところでしょう。。。

では、どうすれば良いのでしょうか。

インサイド・アウト

分かりやすい方法として、問題の見方を変えていくために「インサイド・アウト」のアプローチを取るようにしてみてください。

インサイド・アウトのアプローチとは、自分の内面から始めるということで、他人を変えるのではなく、自分が変えられることを変えていくという発想です。

この逆の考え方が「アウトサイド・イン」です。

アウトサイド・インは、他人や環境のせいにし、問題は自分の「外」にあるとう考え方です。

あなたは、完全にアウトサイド・インの考え方でした。

アウトサイド・インのアプローチだと「悪いのはあいつ」、「行動を改めるべきはあいつ」なのでパワハラがおきます。

そうではなく、「相手が結果を出せるように、私が指示の仕方を変える」といったインサイド・アウトのアプローチにパラダイムをシフトさせることに挑戦しましょう。

リーダーの条件

人は、最初は「依存」し、次第に「自立」し、そして、協力し合う「相互依存」へと成長していきます。

良いリーダーになるためには相互依存のレベルに達していなければなりません。

しかし、「依存」状態や「自立」状態でリーダーになってしまうこともあります。

「依存」のパラダイムのままリーダーになると下記のような考えになります。

あなたに面倒をみて欲しい

あなたに結果を出して欲しい

あなたが結果を出さなかった

結果が出ないのはあなたのせいだ

「自立」のパラダイムでリーダーになると下記のような考えになります。

私はそれができる

私の責任だ

私は自分で結果を出す

私は選択できる

「依存」よりは責任感があり、優れた状態ではあります。

当時のあなたは、責任を一手に抱えて頑張っていたので、「自立」はしていたとは思います。その一方で、メンバーのことを心の底から信頼はしていませんでした。もちろん、口には出していませんが、あなたの言動からメンバーも感じていたはずです。

そうなると、相互依存の関係を築くことは不可能です。

「相互依存」のパラダイムのリーダーは下記のように考えます。

私達はそれができる

私達は協力し合える

私達がお互いの才能と能力を合わせればもっと素晴らしい結果を出せる

この考えの前提として、何よりも相手を信頼しなくてはなりません。

「相互依存」は「自立」した人間になって初めて選択できるものです。

もしあなたが、本当に「自立」していると思うのであれば、「相互依存」の選択をするようにチャレンジしてみてください。

「いやいや、自分は自立していても、相手が自立してないと。。。」と考えたとしたら、あなたはまだアウトサイド・インの考え方をしていますし、「自立」しきっていません。

成長と発達には順序があります。重要なステップを省略してテクニックで補ことはできません。

自立しきっていないのなら、他人のことよりも、まずはあなたが自立することを目標にしましょう。

インサイド・アウトです。

成果を生み出す能力を意識する

あなたはまず自立を目指さなければなりませんが、リーダーをやめることもできないでしょう。

自立していないあなたが、引き続きメンバーを率いなければなりません。そうすると、メンバーが思うような成果を出してこないことにイライラすることもあるはずです。

そんな時こそ、「インサイド・アウト」で考えてみましょう。

メンバーが成果を出せないのはあなたのせいです。

あなたの指示が悪い、あなたが育成してこなかった、あなたと信頼関係がない、からです。

あなたの口癖です。

「何で出来てないんだよ。いいよ、俺が巻き取るよ。」

あなたは、「成果」を急ぐあまり、メンバーが「成果を生み出す能力」を伸ばす機会を奪ってきたのです。

P (Production:成果)とPC(Production Capability:成果を生み出す能力)のバランスがPに向きすぎていたのです。

もちろん、あなたなりにPCを増やすことを考えてきましたし、そのために育成を行ってきたことも知っています。

ただ、PCが増えていないという事実から、そのやり方が間違っていたか、育成の結果が短時間で出るものと勘違いしていたのでしょう。

PCを増やすことは時間がかかることです。

早く成果が欲しいがために「いいから言われた通りにやれ」と細かい指示を出したり、自分でやった方が早いからと仕事を巻き取ってしまったのでPCが増えなかったんです。

むしろ、メンバーのモチベーションが下がり、PCが減っている可能性さえもあります。メンバーは、どうせ最後はあなたが巻き取るんだからと、詰めの作業が甘くなる癖がついているのかもしれません。

だから、今の状況はあなたのせいなのです。

「納期があるから仕方ない」、「手取り足取り教える時間がない」などと、問題が外にあるようなアウトサイド・インの言い訳を思いついてはいけません。

この機会に、あなたはメンバーのPCを育むために時間を使い、Pはあなたが出すのではなく、メンバーに出してもらうように仕事のやり方を考えましょう。

効率ではなく、PとPCのバランスが取れた効果性を意識することも大事です。

まとめ

リーダーとしてのパラダイム変えるために、インサイド・アウトのアプローチ、PとPCのバランスを意識、これを実行していきましょう。

きっとあなたのレンズは、多少クリアになってくるはずです。

あなたがずっと正しいと信じてきた考え方を変えるのですから、すぐに変わることを期待してはいけません。どうしても癖で元の考え方に戻ってしまうこともあるでしょう。

毎日、インサイド・アウトのアプローチをとっているか、PとPCのバランスはどうか、自分の言動を振り返り、改善していきましょう。

あなたなら、きっとできます。

おわりに

実は7つの習慣は20代中ばぐらいの頃にも読んだことがありました。良いことが書いてあったなということは記憶しているのですが、実践したことは一つもありませんでした。

本は読むだけでなく実践しなければ意味がないということを改めて実感した記憶があります。

7つの習慣の本題に入る前の第1部だけでも、多くの学びがあったわけですから本当にすごい本ですね。

第2部に続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?