【暴露】教育経済学者ヘックマンが伝えようとした子供の教育の真実

#子供 #教育#暴露#ヘックマン

ヘックマンという学者をご存じでしょうか?教育業界で一時期流行った「非認知能力」という言葉の生みの親です。2000年にはノーベル経済学賞を受賞するほど大きな発見を成し遂げた功績を持っています。

ただ、このヘックマンの主張は一体どういうものなのか、正直分からないという方がほとんどではないでしょうか?

彼が執筆する本や論文は直接的に何かを教えてくれている訳でもなく、具体的なテクニックを教えてくれる訳でもないので、なんだか退屈でよく分からないと諦めた人は少なくないかと思います。

そんなあなたのために、今回はヘックマンが人生をかけて伝えようとした研究成果を、たった9枚のスライドにまとめてみました。これらを完全に理解すれば、ヘックマンの知識をフルインストールしたも同然です。

能力の高さはIQ、性格の特徴、努力量の掛け算で決まる

こちらの表をご覧ください。赤い枠で囲ってあるのが「パフォーマンス」です。

パフォーマンスとは、言い換えると成果や結果の大きさのことだと思ってください。パフォーマンスが高いということは、それだけ能力を発揮しているので会社であれば生産性や業績が高く、学校であればテストの点数が高いということになります。

ではこのパフォーマンスの高さに影響を与えているのは一体なんでしょうか。矢印を辿ってみると、「行動」につながります。さらに矢印をたどると、「認知能力の高さ」、「努力の強さ」、「非認知能力の高さ」にたどり着きます。

認知能力と非認知能力に関してはこちらの記事で詳しく解説していますが、改めてここでもおさらいをしておきましょう。

認知能力とは、平たく言えばIQだと思っておいてください。IQが高いということは認知能力が高いということになります。IQが高ければ、学力達成度は高くなりやすいようです。

一方で、非認知能力は「性格」だと思っておいてください。勤勉でコツコツと作業に取り組む性格の人がいれば、衝動的で後先考えずに危ないことばかりする性格の人もいます。他には、知的好奇心が強く「多様な価値観」を好む性格の人がいれば、「古き良き伝統」を重んじる性格の人もいます。

最後に、「努力の強さ」をみてみます。努力とは、どれだけしっかりと取り組むかということです。元から勤勉性の高い人であれば、小さなことでも達成感を覚えることができるので、コツコツと努力することに苦労はありません。

しかし、勤勉性が低い人は、小さなことでは達成感を感じにくいため努力をするにしても一苦労です。せっかく能力を持っていても、それを発揮するだけの努力を高めることができません。ではどうすれば、努力できるようになるのでしょうか?

埋もれている才能は、お金で引き出せる

ここで重要となるのが、「インセンティブ」です。インセンティブとは、ご褒美のことで、ここでは金銭的なご褒美が使われることが多いです。

実験の内容を一枚の表にまとめると以下の通りです。

例えば同じIQをもったA君(青顔)とB君(赤顔)を比べてみましょう。A君は非認知能力の勤勉性が高いので、能力を十分発揮して高いスコアを出しています。

一方で、B君(赤顔)はテストに集中できなかったのか、せっかくの高いIQが発揮されずスコアは低いものとなってしまいました。

ここで、それぞれにインセンティブとして次の条件を追加します。

「さっきよりもテストを頑張って、もし成績がよくなれば一点ごとに5,000円あげる」

この条件だと、先ほど点数が低かったB君も(赤顔)も集中してテストを頑張れるようになりました。結果、IQが実際の能力と同じくらいにまで追いつきました。一方で、A君(青顔)の方はというと、上乗せする形でスコアが少しだけですが伸びました。

インセンティブが効果的なのは、この複数の研究のまとめ(1)によると能力が低いか本領発揮できていない人に限るようです。すでに本領を発揮できている人に対してのインセンティブの効果は、ゼロではありませんが非常に小さいので、十分に頑張っている子に対しては褒めるくらいでいいかもしれません。

子供が取れる行動の種類は環境と能力に依存する

こちらの表は、人が取る潜在的な行動を決める際に影響を受ける要素をまとめたものです。

健康習慣

認知機能

性格特性

資本

情報

仲間

才能

これらが作用して、自分の中にある数多くの選択肢の中から一つの行動を取るわけですね。例えば、頑張って働いた給料でパチンコにいくのか、家賃を払うのか、親にプレゼントを買うのか、赤本を買うのかなど、さまざまな潜在的な行動を持っています。

どれを選んでも良いのですが、目標が明確にある場合はその目標の達成に関係する行動を選択するはずです。もし目標が「英検2級合格」であれば、パチンコに行くという選択肢は消えます。代わりに図書館で勉強するかもしれません。

目標を共有している仲間がいれば心強いので、みんなと合流して勉強することもあり得ます。勤勉性が高いのであれば、家に帰ってコツコツと一人で頑張ることも考えられます。

反対に、不健康であったり、認知機能が低かったり、情報と資本が不十分だと自分の目標達成を諦める可能性が高まります。結果として、現状維持が目立ち、生産性の低い不適切な生活習慣を続けてしまうことが増えてしまいます。

親としては、子供を勤勉で健康に育て、資本と情報を十分に提供し、仲間と仲良くなれるように行動できる子に育てたいですね。

スキルがスキルを呼ぶ

こちらは、人の認知能力、非認知能力、モチベーションなどのスキルが伸びるプロセスを表しています。

赤い矢印が子供自身の努力や経験などで伸びるスキルです。青い矢印は、環境の違いによって変わるスキルの伸びを表しています。

赤い矢印は、子供の認知能力(IQ)と非認知能力(性格)、仲間との関わり、手に入れられる情報や資本などの相互作用によって新たなスキルを獲得します。

青い矢印は、妊娠期間中にアルコールとタバコを控える、子供のために治安の良い住環境を探す、ハグをたくさんする、言葉がけを覚えて親子関係を良好なものにする、学校の宿題を手伝ってあげるなどで、間接的に子供のスキル獲得量に影響を与えることができます。

もっと分かりやすくいうと「赤ルート:子の努力」と「青ルート:親の努力」としても意味は通じます。

親が努力するだけで子供の出来上がりが倍ほど変わる

こちらの表は、先ほどの表を参考にシミュレーションをしたものです。親の努力があった場合となかった場合とで子供のスキル獲得量がどのように変化するのかを表しています。

赤い顔は親の努力無しのパターン。黄色い顔は親の努力有りのパターンです。どちらも初期スキルは2ポイントだったとしましょう。

赤い方から見ていくと、人生のステージが幼少期、思春期、成人期と進むごとにスキルの量が倍に増えていき、最終的な獲得スキル量は16ポイントとなりました。初期に比べると、八倍も増えました。

続いて、黄色い方を見てみましょう。人生の要所要所で親が適切な環境、取り組みを挟むことができているのでポイントが追加されています。毎回の追加ポイント数は小さいですが、最終結果だけ見てみると、30ポイントにまで増えました。

赤顔と黄顔とで比較すると、ポイントはほぼ二倍の差ですね。家庭環境から得られたスキルポイントはたったの3ポイントですが、ここまで加速的に格差が広がるわけです。どれほど環境要因が大きな違いを生むかよくわかるかと思います。

スキルの格差は後半にいくにつれて加速的に広がります。そのため、さかのぼって考えると人生の早いうちにスキルの獲得をしておくことが非常に重要です。もし後半になって慌てて環境を整えても、最終的な獲得スキル量にかなり差が出てしまいます。

「スキルがスキルを呼ぶ」わけですから、人生の前半部のうちにスキル貯金を作っておきたいものですね。

またスタート時点でポイントを多く持って生まれた子供と、少なく持って生まれた子供とでも格差は広がる傾向に有ります。これに関してはこちらの記事でより詳しくグラフなどで解説しています。子供の教育投資、スキル格差は胎児期から始まっています。親の知識不足は、子供の将来に深刻な影を落とします。

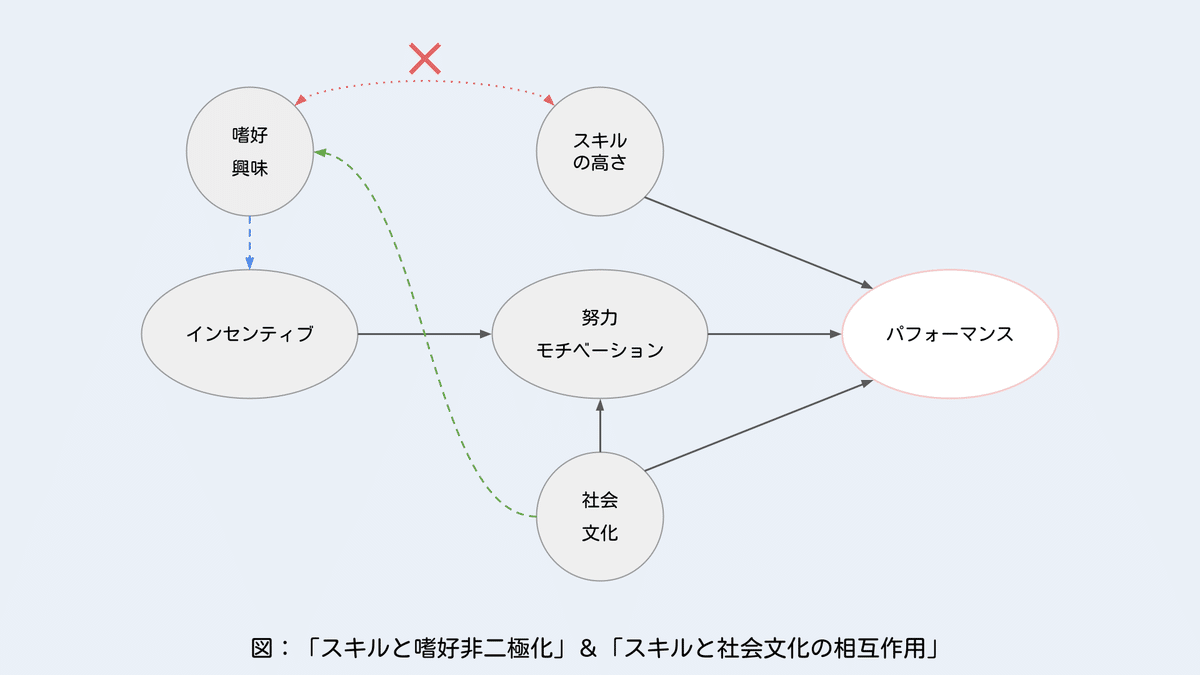

環境が才能を呼ぶ

緑の矢印をご覧ください。これは、社会や文化が人の趣味に良くも悪くも影響を与えることを表します。分かりやすい例をあげれば、男子はテクノロジーや自然科学を好む傾向があるのに対して、女子は心理学や教育などに興味を向ける傾向に有ります。よりシンプルにまとめると、男子は「モノ」に、女子は「ヒト」に興味を持ちます。

しかし、これには問題があります。女性が興味を持ちやすい心理学、教育や福祉の分野は、男性が興味を持ちやすい自然科学やテクノロジーに比べて給料が低いため、男女の給料格差が生まれやすくなります。この差を縮めるために、女性にSTEM科目に興味を持ってもらう取り組みが必要となります。

男女が平等なほど学問の格差が広がるパラドクス

こちらの研究(2)でも分かっている通り、女性と男性の権利や機会が平等な国ほど、女性のSTEM進出率は低下しています。反対に、男女の格差がある国ほど、女性はSTEM科目に進む傾向に有ります。

直感的に考えると「男性社会が強い国ほど女性はSTEMに進みにくい」と考えられるかもしれませんが、実際は全く逆のことが起きています。フィンランドやノルウェーなど男女の機会が公平な国ほど、男性はより「モノ」に、女性はより「ヒト」に興味を持つようです。これが結果として、収入格差にも繋がっています。

そこで、社会的な取り組みを通じて女性にSTEMに進むように奨励し、少しでも格差が埋まるかどうかの検証実験が行われています。

実際、STEMに進んだ女性をロールモデルとして小学校などでスピーチをしてもらうなどして、スピーチを聞いた女子が成長してからSTEM科目を専攻する効果があったことがこちらの研究(3)で分かっています。

つまり、社会文化や環境を工夫することで、子供たちの興味の方向性にある程度の影響を与えることができると言えます。この場合「環境が才能を呼ぶ」と言えます。

格差を取り除くだけでは人の興味の方向性を変えることはできないため、積極的に興味を持ってもらうように働きかける必要があるようです。

才能が環境を呼ぶ

続いて、赤い矢印をご覧ください。これは、「嗜好、趣味」と「スキル(才能)」は別物ではなく、実は地続きの関係にあることを表しています。つまり、お互いに対立していたり、別個のものではないという意味で赤いバツで強調しています。むしろオーバーラップしているということですね。

意外かもしれませんが、一世代前の教育経済学では「趣味」と「スキル(才能)」は別のものとして扱われていました。専門的にいうと、二項対立していると考えられていました。その考えを否定することを強調するために、あえてバツマークで示している訳です。

子供が算数や体育など、何かに興味を持ち、何かが気になってもっと知りたいとなった場合、もしかするとそれは本人が持っている才能を活かせる環境を求めているのかもしれません。

例えば、音楽の才能があったとしたら、楽器に興味を持つかもしれません。絵を描くのが好きだったら、画用紙とクレヨンをたくさん欲しがるかもしれません。

好きなことをしたくてそのような環境を追い求める。そこでスキルを獲得し、さらに環境を追い求める。このようなループが生まれることで、加速的に才能は伸びていきます。この場合「才能が環境を呼ぶ」と言えます。

非認知能力、認知能力、健康の相乗効果で人生が変わる

最後のこの表をご覧ください。「非認知能力」、「認知能力」そして「健康」がそれぞれ相互に作用しあい、相乗効果を産んでスキルのストックを増やしていることを表しています。

非認知能力、認知能力に対して取り組むための努力を促します。勤勉性が高ければ、IQを活かせるということですね。また健康に対しては、ストレス対処能力として発揮されるので心身の健康が保たれます。

認知機能の場合、非認知能力に対して感情の抑制を働きかけることができます。自制心に関しては、こちらの記事で詳しく解説してありますが、感情の抑制に関しておさらいをしましょう。

感情の抑制とは、感情を押し殺すという意味ではありません。正しくは、感情的になってよくない行動をとることを抑制する、という意味です。例えば、イライラしている時に八つ当たりをするのか、イライラしていても八つ当たりをしないのかはその人の認知機能の高さで決まります。

言い換えると、イライラするのは仕方がないのですが、わざわざ行動に起こさなくとも良いということです。ネガティブな感情は容認しつつ、問題行動は容認しないということですね。

また、認知機能は健康に対して悪い生活習慣を自制することに役立ちます。タバコ、アルコール、暴飲暴食をやめるのに認知機能が役立つ訳ですね。

最後に、健康は非認知機能に対して勤勉性を発揮させたり、社交性を発揮することができます。他には、認知機能に対しては病欠予防ができるのでしっかりと才能やIQを発揮できます。

不健康というだけで、年間40万円の機会損失をしているというデータ(4)もあるので、健康でいることは自分の能力を発揮する上で非常に重要です。

まとめ

スキルがスキルを呼ぶ

環境が才能を呼ぶ

才能は環境を求める

モチベーションがモチベーションを呼ぶ

早いうちにスキルを高めれば、後半大きく伸びる

パフォーマンスは「認知能力」「非認知能力」「努力」の掛け算

努力はインセンティブで高まる

子供の能力格差は、胎児期から勝負が始まっている

参考

メインソース:

Heckman, James J. and Corbin, Chase, Capabilities and Skills (June 2016). NBER Working Paper No. w22339, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2794785

1 Gignac, G. E. (2022, May). Effort impacts IQ test scores in a minor way: A multi-study investigation with healthy adult volunteers. Intelligence, 92, 101652. https://doi.org/10.1016/j.intell.2022.101652

2 Geary, D. C. (2018, February 14). The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. Psychological Science, 29(4), 581–593. https://doi.org/10.1177/0956797617741719

3 Mateos de Cabo, R., & Sáinz, M. (2020, September 10). Girls in STEM: Is It a Female Role-Model Thing? Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02204

4 https://www.ibiweb.org/resources/cost-of-poor-health-infographic-2019-data?hsLang=en